2011 год № 1

Онкология

2Амурская областная клиническая больница, 675027, ул. Воронкова, 26, г. Благовещенск

Резюме:

Ключевые слова:

Amur regional hospital, Blagoveshchensk

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Диафрагма является главной дыхательной мышцей, которая в физиологических условиях обеспечивает 2/3 жизненной емкости легких, а при форсированном дыхании - 70-80% вдоха [10]. В результате движения диафрагмы полностью осуществляется вентиляция нижних и 40-50% объема вентиляции верхних долей легких [10]. Нарушение экскурсии диафрагмы, основной дыхательной мышцы, является важным фактором нарушения функции внешнего дыхания (ФВД) [10, 14].

Синдром "утомления диафрагмы" играет важную роль в нарушении ФВД у больных бронхиальной астмой (БА), хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и хроническим легочным сердцем (ХЛС) [8, 9, 12]. При этих заболеваниях диафрагмальная мышца в результате гиперфункции проходит последовательно три стадии изменений - обратимой гипертрофии, необратимой гипертрофии, дистрофии и склероза [8, 12, 14]. Основными причинами нарушения функционального состояния диафрагмы у больных ХОБЛ и БА являются нарушения бронхиальной проходимости; при компенсированном ХЛС нарушение функциональной способности диафрагмы обусловлено выраженной бронхиальной обструкцией, артериальной гипоксемией, легочной гипертензией, нарушением систолической и диастолической функции правого желудочка (ПЖ); у больных с декомпенсированным ХЛС к вышеперечисленному присоединяется значительное снижение сократительной способности ПЖ [9, 13].

При заболеваниях, сопровождающихся компрессией диафрагмы - синдром Пиквика, цирроз печени, гемобластозы, - также значительно нарушена экскурсия диафрагмы при спокойном и форсированном дыхании [14]. Значительное увеличение селезенки и печени, имеющие место у многих больных гемобластозами, способствует компрессии, высокому стоянию купола диафрагмы и нарушению ее экскурсии. В.В. Войцеховский, Ю.С. Ландышев и А.А. Григоренко изучили особенности регионарной вентиляции и перфузии легких, легочной и внутрисердечной гемодинамики, морфофункциональное состояние диафрагмы у больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) на разных этапах опухолевой прогрессии [4, 5]. Авторы пришли к выводу, что нарушению сократительной способности диафрагмы у больных ХЛЛ способствуют ее лейкемическое поражение и компрессия увеличенными селезенкой и печенью. Компрессия нижних отделов легких увеличенными печенью и селезенкой является важным фактором, способствующим снижению вентиляционной функции легких, что является одной из причин развития гипоксемии и легочной гипертензии (ЛГ) у больных ХЛЛ без сопутствующего первичного бронхообструктивного процесса [4, 5].

Однако наибольших размеров селезенка и печень достигают у больных хроническими миелопролиферативными опухолями - хроническим миелолейкозом (ХМЛ) и сублейкемическим миелозом (СМ) [3, 6, 7]. В терминальной стадии хронических миелопролиферативных заболеваний селезенка занимает большую часть брюшной полости [3, 6, 7]. По современной классификации, хронические миелопролиферативные опухоли относятся к заболеваниям, при которых развивается вторичная легочная гипертензия [1, 15]. Ведущая роль в возникновении ЛГ при миелопролиферативных опухолях отводится полнокровию сосудов, гипертромбоцитозу, наличию лейкостазов [1, 15]. Однако до настоящего времени недостаточно выполнено работ, посвященных изучению сократительной способности диафрагмы и ее связи с развитием ЛГ при этих заболеваниях.

Целью настоящего исследования явилось изучение функционального состояния диафрагмы и гемодинамики малого круга кровообращения у больных ХМЛ и СМ.

Материалы и методы |

|

|

Обследовано 10 больных с впервые установленным диагнозом ХМЛ (до начала терапии иматинибом) и 15 больных СМ (II и III стадии заболевания). У всех больных отмечалось значительное увеличение селезенки и печени. В исследование включены пациенты, у которых на момент обследования селезенка пальпаторно определялась не менее чем на 8 см из-под реберного края, печень не менее 5 см - из-под реберного края. Ультразвуковое исследование диафрагмы и сердца осуществляется на аппарате "Aloka" 650SSD (Япония). Изучение функционального состояния диафрагмы проводится по методу О.Н. Сивяковой и О.А. Мажаровой [11]. В горизонтальном положении больного "лежа на спине" натощак исследовали правый купол диафрагмы. Первоначально путем сагиттального и поперечного сканирования верхнего края печени устанавливали местоположение диафрагмы. Оценивали толщину и форму ее купола. Находили проекцию, в которой расстояние от края печени до диафрагмы максимальное. В этой проекции с помощью маркеров на экране ультразвукового сканера фиксировали точки купола диафрагмы, наиболее отстоящие друг от друга на входе и выходе при спокойном (ЭДс), а также при форсированном дыхании (ЭДф), и измеряли расстояние между ними.

Определение газового состава крови проводилось при помощи автоматических газовых анализаторов AVL-995 Нb (Австрия) и "EasyStat" (США). Среднее давление в легочной артерии (СрДЛА) рассчитывали по формуле А. Kitabatake et. al. Нормой показателя СрДЛА считали 9-16 мм рт.ст., о легочной гипертензии говорили при повышении СрДЛА в условиях покоя более 20 мм рт.ст. [1, 2, 14].

Результаты и обсуждение |

|

|

При ультразвуковом исследовании диафрагмы у больных ХМЛ с впервые установленным диагнозом (до начала терапии иматинибом) толщина диафрагмы не изменялась. Но эхоструктура диафрагмы была неоднородной, отмечено уплощение ее купола. Оказалась значительно сниженной экскурсия диафрагмы при спокойном и форсированном дыхании (таблица).

| Показатель | Контроль (n=30) | ХМЛ (n=10) | Сублейке- мический миелоз (n=15) | |

|---|---|---|---|---|

| Впервые установлен- ный диагноз | После достиже- ния большого цитогенетичес- кого ответа | |||

| Толщина диафрагмы (мм) | 5,8±0,6 | 6,1±0,7 р>0,05 | 5,9±0,4 р>0,05 | 6,1±0,5 р>0,05 |

| ЭДс (мм) | 20,6±1,36 | 11,5±0,6 р<0,001 | 19,4±0,7 р>0,05 | 10,1±0,5 р<0,001 |

| ЭДф (мм) | 80,2±4,5 | 24,5±1,5 р<0,001 | 76,8±6,0 р>0,05 | 22,5±2,5 р<0,001 |

Примечания. ЭДс - экскурсия диафрагмы при спокойном дыхании; ЭДф - экскурсия диафрагмы при форсированном дыхании; р - достоверность различий по сравнению с контролем.

В настоящее время все пациенты с ХМЛ получают патогенетическую терапию иматинибом, в результате чего у них удается добиться клинико-гематологической, цитогенетической и молекулярной ремиссии. У всех больных ХМЛ в нашем исследовании были достигнуты клиникогематологическая ремиссия и большой цитогенетический ответ (полная или частичная цитогенетическая ремиссия).

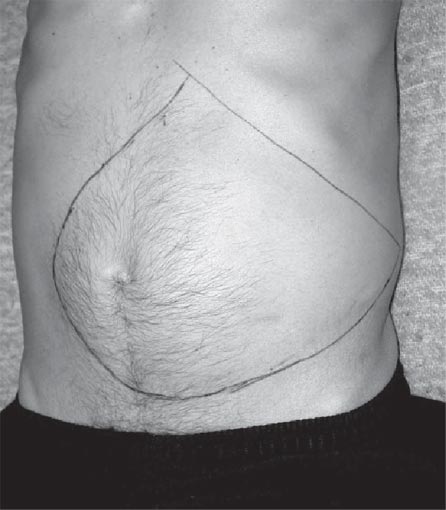

Размеры печени и селезенки нормализовались. При повторном исследовании показатели функционального состояния основной дыхательной мышцы у них достоверно не отличались от показателей контрольной группы (таблица). В группе пациентов с СМ выявлены наибольшие морфологические изменения диафрагмы. Купол был нечетким, эхоструктура неоднородной. Значительно уменьшена сократительная способность диафрагмы (таблица). Нарушению экскурсии диафрагмы и ее морфологической перестройке при СМ способствует выраженная гепатои спленомегалия, которые имеют место у большинства больных этим гемобластозом уже во время первичной диагностики заболевания. При прогрессировании СМ значительное увеличение селезенки, занимающей большую половину брюшной полости, являлось ведущим клиническим проявлением гемобластоза (рисунок).

Рис. 1. Больной Я., 47 лет, диагноз "сублейкемический миелоз, 2 стадия". Значительно увеличенная селезенка занимает большую часть брюшной полости

У больных СМ в процессе проведения патогенетической цитостатической терапии или лучевой терапии на область селезенки размеры селезенки и печени сокращались, но увеличение этих органов сохранялось, и сократительная способность диафрагмы оставалась сниженной. Компрессия диафрагмальной мышцы увеличенными селезенкой и печенью значительно снижает ее подвижность и является одной из причин возникновения тяжелого и затяжного течения бронхолегочной патологии при хронических миелопролиферативных заболеваниях. Другой причиной нарушения функции диафрагмы при ХМЛ и СМ является ее специфическое лейкемическое поражение. Снижение сократительной способности диафрагмы ведет к нарушению функции внешнего дыхания, способствует тяжелому и затяжному течению воспалительных заболеваний бронхолегочной системы, развитию гипоксемии и легочной гипертензии. У больных ХМЛ (с впервые установленным диагнозом) показатель рО2

составил 79±1,5 мм рт.ст. (по сравнению с показателем контрольной группы - 88±4,0 мм рт.ст.; р<0,05), при СМ - 71,9±3,1 мм рт.ст. (р<0,01). С развитием и прогрессированием гипоксемии связано повышение давления в системе легочной артерии (ЛА). В группе больных ХМЛ (до начала терапии иматинибом) показатель СрДЛА составил 18,9±1,0 мм рт.ст., что достоверно отличалось от показателя СрДЛА в контроле - 14,99±0,61 мм рт.ст.; р<0,05. У больных СМ отмечено достоверное повышение СрДЛА по сравнению с контролем - 21,0±1,2 (р<0,001). В группе пациентов с ХМЛ, после достижения у них клинико-гематологической ремиссии и большого цитогенетического ответа, показатели рО2 и СрДЛА (83±3,5 и 15,9±1,0 мм рт.ст.) не имели достоверных различий по сравнению с контролем. Установлена достоверная обратная корреляционная связь между увеличением площади селезенки и снижением экскурсии диафрагмы при спокойном и форсированном дыхании (r= - 0,52; р<0,05 и r=-0,72; р<0,01), обратная корреляционная связь между снижением ЭДф, ЭДс и повышением СрДЛА (r=-0,54; р<0,05 и r=-0,52; р<0,05).

Выводы |

|

|

На основании проведенного исследования можно сделать заключение о том, что значительное увеличение селезенки и печени оказывает существенное влияние на нарушение сократительной способности диафрагмы при ХМЛ и СМ вследствие развития компрессионного синдрома. Выявлены достоверные корреляционные связи между увеличением площади селезенки и снижением ЭДс, ЭДф, уменьшением рО2, повышением СрДЛА у таких больных. У пациентов с сублейкемическим миелозом, у которых отмечено наибольшее увеличение селезенки и печени, диагностированы более выраженные нарушения функционального состояния диафрагмы, гипоксемия и легочная гипертензия. У больных ХМЛ, получающих терапию иматинибом, при достижении ремиссии и нормализации размеров селезенки и печени показатели ЭДс и ЭДФ не отличаются от аналогичных у здоровых людей. У больных СМ в процессе патогенетической терапии размеры печени и селезенки уменьшаются, но увеличение этих органов сохраняется, и сократительная способность диафрагмы остается сниженной. Снижение сократительной способности диафрагмы у таких больных, наряду с полнокровием сосудов, наличием лейкостазов и с гипертромбоцитозом, способствует развитию легочной гипертензии (так называемый "торако-диафрагмальный механизм развития ЛГ").

Литература |

|

1. Авдеев С. Н. Вторичная легочная гипертензия // Кардиология: нац. рук-во. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - С. 965 -985.

1. Авдеев С. Н. Вторичная легочная гипертензия // Кардиология: нац. рук-во. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - С. 965 -985.  2. Авдеев С.Н. Легочная гипертензия при хронических респираторных заболеваниях // Пульмонология: нац. рук-во [под ред. А.Г. Чучалина]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - С. 599 - 619.

2. Авдеев С.Н. Легочная гипертензия при хронических респираторных заболеваниях // Пульмонология: нац. рук-во [под ред. А.Г. Чучалина]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - С. 599 - 619.  3. Волкова М.А. Клиническая онкогематология. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Медицина. - 1119 с.

3. Волкова М.А. Клиническая онкогематология. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Медицина. - 1119 с.  4. Войцеховский В.В. Клинические и морфофункциональные особенности заболеваний бронхолегочной системы при хроническом лимфолейкозе и множественной миеломе: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Благовещенск, 2009. - 46 с.

4. Войцеховский В.В. Клинические и морфофункциональные особенности заболеваний бронхолегочной системы при хроническом лимфолейкозе и множественной миеломе: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Благовещенск, 2009. - 46 с.  5. Войцеховский В.В., Ландышев Ю.С., Григоренко А.А. Бронхолегочные осложнения хронического лимфолейкоза и множественной миеломы. - Благовещенск: ОАО "ПКИ "Зея", 2010. - 260 с.

5. Войцеховский В.В., Ландышев Ю.С., Григоренко А.А. Бронхолегочные осложнения хронического лимфолейкоза и множественной миеломы. - Благовещенск: ОАО "ПКИ "Зея", 2010. - 260 с.  6. Воробьев А.И. Руководство по гематологии. - Изд. 3-е: в 3-х т. - М.: Ньюдиамед, 2002. - Т. 1. - 280 с.

6. Воробьев А.И. Руководство по гематологии. - Изд. 3-е: в 3-х т. - М.: Ньюдиамед, 2002. - Т. 1. - 280 с.  7. Воробьев А.И. Руководство по гематологии. - Изд. 3-е. - М.: Ньюдиамед, 2003. - Т. 2. - 277 с.

7. Воробьев А.И. Руководство по гематологии. - Изд. 3-е. - М.: Ньюдиамед, 2003. - Т. 2. - 277 с.  8. Григоренко А.А., Дубяга Е.В. Морфологическое исследование диафрагмы на разных стадиях хронического легочного сердца при хронической обструктивной болезни легких // Превентивные и информационные технологии, методы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. - Благовещенск, 2006. - С. 184-188.

8. Григоренко А.А., Дубяга Е.В. Морфологическое исследование диафрагмы на разных стадиях хронического легочного сердца при хронической обструктивной болезни легких // Превентивные и информационные технологии, методы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. - Благовещенск, 2006. - С. 184-188.  9. Мажарова О.А. Комплексная лучевая диагностика печеночного кровотока и функционального состояния диафрагмы у больных бронхиальной астмой при различных методах патогенетической терапии: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Благовещенск, 1998. - 26 с.

9. Мажарова О.А. Комплексная лучевая диагностика печеночного кровотока и функционального состояния диафрагмы у больных бронхиальной астмой при различных методах патогенетической терапии: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Благовещенск, 1998. - 26 с.  10. Палеев Н.Р. Болезни органов дыхания. - М.: Медицина, 2000. - 727 с.

10. Палеев Н.Р. Болезни органов дыхания. - М.: Медицина, 2000. - 727 с.  11. Сивякова О.Н., Мажарова О.А. Способ определения толщины и экскурсии диафрагмы с помощью ультразвукового сканирования для диагностики утомления диафрагмальной мышцы // Патент 2140768 РФ, 1999.Бюл. № 31.

11. Сивякова О.Н., Мажарова О.А. Способ определения толщины и экскурсии диафрагмы с помощью ультразвукового сканирования для диагностики утомления диафрагмальной мышцы // Патент 2140768 РФ, 1999.Бюл. № 31.  12. Сивякова О.Н. Функциональное состояние диафрагмы и особенности зональной вентиляции легких у больных хроническим обструктивным бронхитом: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Благовещенск, 1997. - 21 с.

12. Сивякова О.Н. Функциональное состояние диафрагмы и особенности зональной вентиляции легких у больных хроническим обструктивным бронхитом: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Благовещенск, 1997. - 21 с.  13. Скляр И.В. Диагностика и методы коррекции нарушений функционального состояния диафрагмы у больных хроническим обструктивным бронхитом, осложненным хроническим легочным сердцем: дис. ... канд. мед. наук. - Благовещенск, 2002. - 179 с.

13. Скляр И.В. Диагностика и методы коррекции нарушений функционального состояния диафрагмы у больных хроническим обструктивным бронхитом, осложненным хроническим легочным сердцем: дис. ... канд. мед. наук. - Благовещенск, 2002. - 179 с.  14. Чучалин А.Г. Респираторная медицина: рук-во для врачей: в 2-х т. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.

14. Чучалин А.Г. Респираторная медицина: рук-во для врачей: в 2-х т. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.  15. Simonneau G., Galie N., Rubin L.J. et al. Clinical classifi cation of pulmonary hypertension // J. Amer. Coll. Cardiol. - 2004. - Vol. 43. - №12. Suppl. S. - P. 5S-12S.

15. Simonneau G., Galie N., Rubin L.J. et al. Clinical classifi cation of pulmonary hypertension // J. Amer. Coll. Cardiol. - 2004. - Vol. 43. - №12. Suppl. S. - P. 5S-12S.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»