2011 год № 1

Офтальмология

2Научно-исследовательский центр "Арктика" ДВО РАН, лаборатория экологической нейрокибернетики, 690022, ул. Кирова, 95, г. Владивосток

Резюме:

Ключевые слова:

International scientifi c center «Arktika», Far East Branch RAS, Vladivostok

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Как известно, вегетативная нервная система (ВНС) контролирует работу многих внутренних органов и систем организма, в том числе и зрительного анализатора [5].

Глазное яблоко имеет богатую иннервацию от шейной симпатической сети и от парасимпатических нервных волокон глазодвигательного и лицевого нервов [1]. Имеются данные о наличии в сосудистой оболочке глаза нервного сплетения, представленного многочисленными внутренними вегетативными ганглиями, образующими автономную периваскулярную сеть вокруг сосудов хориоидеи, участвующую в регуляции кровотока глаза [6].

Вазоконстрикция происходит на фоне преобладания симпатоадреналовых влияний на артериолы и прекапилляры, а также вследствие снижения активности парасимпатических влияний на артериолы. Именно нейрогуморальному механизму регуляции кровотока отводится большая роль в возникновении и развитии различных офтальмологических заболеваний [1].

Начиная с 40-х гг., преимущественно отечественная школа физиологов разрабатывала вопрос представительства внутренних органов в центральной нервной системе.

Усилиями многих из них была составлена карта проекции вегетативных рецепторов внутренних органов в коре

головного мозга [2]. Известны работы по изучению периферических и центральных звеньев ВНС по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ). Выявлены частотные характеристики основных типов вегетативных рецепторов различных органов и систем организма, находящие отражение в фоновой электрической активности головного мозга [4]. Подробно изучены вегетативные реакции отдельных органов на введение различных фармакологических вегетотропных препаратов по данным ЭЭГ [3]. Особо приоритетным направлением в данной области исследований, на наш взгляд, является возможность разработки метода диагностики, способного определять изменения в центральных звеньях ВНС и выявлять ранние признаки различных офтальмологических заболеваний. Однако прежде чем приступить к разработке нового метода диагностики, необходимо выяснить, каким образом влияют изменения в периферических вегетативных звеньях глаза на биоэлектрическую активность головного мозга и какова чувствительность разрабатываемого нами устройства для регистрации подобных изменений. В связи с этим мы предприняли попытку проверить данное предположение при помощи регистрации изменений магнитной составляющей биопотенциалов головного мозга после воздействия на глаз офтальмологических вегетотропных препаратов.

Цель работы - определение закономерных изменений диффузной биоэлектрической активности головного мозга в ответ на раздражение вегетативных рецепторов глаза фармакологическими стимуляторами и блокаторами интерорецепторов в виде глазных капель у офтальмологических больных по данным индукционной магнитоэнцефалографии (МЭГИ).

Материалы и методы |

|

|

Работа выполнялась на базе лаборатории экологической нейрокибернетики НИЦ "Арктика" ДВО РАН г. Владивостока. В исследование были включены пациенты, проходящие курс лечения в глазном отделении Приморской краевой клинической больницы №2, Приморского краевого диагностического центра, а также в поликлинике ДВО РАН г. Владивостока после подписания информированного согласия (Этическая экспертиза №4, дело №32 от 16 февраля 2009 г., ГОУ ВПО "Владивостокский государственный медицинский университет") и выполнения необходимых требований, в частности исключение приема лекарственных средств за 2 дн. до обследования. В первую группу было включено 30 пациентов с возрастной макулодистрофией (ВМД) (18 мужчин и 12 женщин) в возрасте 58±11 лет. Данным больным с диагностической целью для медикаментозного расширения зрачка и осмотра глазного дна проводилась инстилляция препарата "Тропикамид" - 1,0% (фармакологическая группа - М-холиноблокатор) в виде глазных капель в дозе 1 кап. в каждый конъюнктивальный мешок. Вторая группа состояла из 33 пациентов с ВМД (19 мужчин и 14 женщин) в возрасте 56±12 лет. С диагностической целью для медикаментозного расширения зрачка был применен препарат "Фенилэфрин" - 10% (альфа-адреномиметик). В третью группу исследуемых было включено 36 пациентов (16 женщин и 20 мужчин) в возрасте 54±12 лет с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ). Данным больным инстиллировали препарат "Пилокарпина гидрохлорид" - 1% (М-холиномиметик) в дозе 1 кап. в каждый конъюнктивальный мешок с целью проведения фармакологических проб и индивидуального подбора препарата, снижающего внутриглазное давление во время прохождения курса лечения по данному заболеванию. Четвертая группа состояла из 38 исследуемых с ПОУГ (15 женщин и 23 мужчины). Возраст пациентов составлял 55±10 лет. Применялся в виде инстилляций препарат "Тимолола малеат" - 0,5% (бета-адреноблокатор) в дозе 1 кап. в каждый конъюнктивальный мешок. В группы не включались пациенты, имеющие тяжелые острые и хронические соматические заболевания. Инстилляции вышеперечисленных препаратов проводились строго по показаниям по назначению врачаофтальмолога. Применяемые лекарственные вещества и методы их введения утверждены Фармакологическим комитетом Минздравсоцразвития России и разрешены для клинического применения. Регистрация магнитоэлектрической активности головного мозга проводилась в виде трех съемов, длительностью по 3 мин, с интервалом между съемами в 1 мин непосредственно до инстилляции препарата и через 40 мин после нее.

Регистрация и спектральный анализ диффузной биоэлектрической активности головного мозга проводился при помощи магнитоэнцефалографа индукционного "МЭГИ -01" (Патент № 72395; Заявка №2007145888; Приоритет от 3 декабря 2007 г.), разработанного на базе лаборатории экологической нейрокибернетики научноисследовательского центра "Арктика" Дальневосточного отделения РАН. Данный прибор является оригинальным и предназначен для функционально-топической диагностики дисфункций и заболеваний внутренних органов человека. Магнитоэнцефалограф имеет двухканальную систему отведения соответственно левому и правому полушарию с установкой индукционных катушек в лобных отведениях. Диаметр катушек - 50 мм, расстояние между центрами катушек - 80 мм. Чувствительность усилителей - 2 пТл/мм, частотный диапазон - 0,1-30 Гц. Уровень шума в полосе частот не более 1 мкв. Число полосовых фильтров при спектральном анализе - 840. Время одного обследования (суммации) - 160 с; число съемов одного пациента - не менее 3.

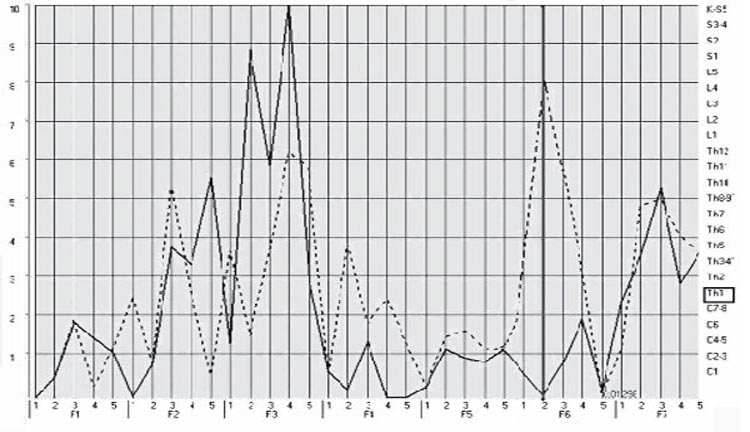

Данные МЭГИ подвергались программно-аппаратному анализу и представлялись в виде графиков, отображающих спектральную оценку в различных частотных диапазонах, соответствующих определенной группе вегетативных рецепторов. Спектральная оценка выражалась в относительных единицах по шкале ординат от 1 до 10. Шкала абсцисс отображала частотные диапазоны соответствующих определенному типу вегетативных рецепторов (F1-F7). Каждый график представлялся для определенной сегментарной области, отражающей спинномозговые рефлекторные вегетативные центры, в которых регистрировалась афферентная активность ВНС в соответствии с сегментарным строением спинного мозга. Шейные сегменты - С1-С8, грудные - Тh1-Тh12, поясничные - L1-L5, крестцовые - S1-S5, К. (pисунок).

Рис. 1. График спектральной оценки МЭГИ при инстилляции препарата "Тропикамид" 1%. Показана реакция десинхронизации левого (пунктирная линия) и правого полушария (сплошная линия) в области базовой функции F6-2, сегментарный центр Тh1. По оси абсцисс - номера базовых функций (спектральных отрезков), по оси ординат - величина спектральной оценки в относительных единицах. Справа по оси ординат указаны номера сегментарных центров от С1 до K-S5

Полученные результаты обрабатывались на персональном компьютере IBM PC с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0 (О.Ю. Реброва, 2003), с вычислением средней арифметической (Хср), ее ошибки (Sxcp), моды (Мо), медианы (Me). Сравнение двух независимых групп с нормальным распределением количественных признаков проводили с использованием парного t-критерия Стьюдента. Анализ взаимосвязей осуществляли непараметрическим методом корреляционного анализа Спирмена для ненормального распределения. Статистически значимыми считались различия, при которых коэффициент доверительной вероятности (р) был ниже 0,05.

Результаты и обсуждение |

|

|

В первой группе исследуемых, при инстилляции препарата "Тропикамид" 1%, наблюдалась реакция десинхронизации в виде резко разнонаправленных изменений активности левого и правого полушарий по сравнению с фоновыми съемами в области базовой функции F6-2 (0,582-0,623 Гц), сегментарный центр Тh1 (центр рефлекса круговой мышцы радужки). Во второй группе исследуемых при инстилляции препарата "Фенилэфрин" 10% в спектральной области F2-4 (6,247-7,288 Гц), в сегментарных центрах С7 - Тh1 наблюдалась реакция усиления синхронности корковых ритмов мозга (р<0,05). Действие М-холиномиметика "Пилокарпина гидрохлорида" 1% вызывало синхронизирующий эффект работы полушарий в области базовой функции F6-2 (0,58-0,6 Гц). Максимальная реакция наблюдалась в сегментарном центре Тh1 (р<0,05). При инстилляции бета-адреноблокатора "Тимолола малеата" 0,5% наблюдалась реакция десинхронизации корковых ритмов в области базовой функции F1-5 (11,452 - 12,121 Гц). Сегментарные центры С5-С8 (р<0,05). Во всех случаях полученные значения имели слабую корреляционную связь со значениями в других сегментарных областях (коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs<0,25). Это указывает на то, что данные препараты в других сегментарных областях не действуют либо действуют в меньшей степени. Таким образом, действие стимуляторов вегетативных рецепторов проявлялось увеличением амплитуды и реакцией синхронизации МЭГИ в определенных частотных диапазонах и сегментарных центрах. Блокаторы интерорецепторов вызывали, наоборот, снижение амплитуды и десинхронизацию ритмов мозга. На основании полученных результатов мы можем предполагать, что выявленные диапазоны частот свойственны центральным рефлекторным звеньям определенных групп вегетативных рецепторов глаза. Однако данное предположение требует более глубоких исследований, которые будут проводиться нами в дальнейшем. На данном этапе разработки метода ранней диагностики заболеваний зрительного нерва и сетчатки оказалось важным выявить спектры частот, свойственные фоновой активности вегетативных рецепторов глаза, чтобы в дальнейшем, основываясь на полученных данных, стало возможным рассмотреть эти заболевания с позиций пространственно-функциональной организации организма, где основные информационные потоки различных органов и систем организма, в том числе и зрительного анализатора, программируются головным мозгом.

Выводы |

|

|

- Инстилляция фармакологических вегетотропных препаратов в конъюнктивальные мешки глаз вызывает изменение магнитоэлектрической активности головного мозга в определенных частотных диапазонах по данным МЭГИ.

- Стимуляторы вегетативных рецепторов вызывают повышение амплитуды спектральной оценки и реакцию синхронизации биопотенциалов мозга, действие блокаторов проявляется снижением амплитуды и реакцией десинхронизации.

Литература |

|

1. Бакшинский П.П. Механизмы интегральной регуляции глазного кровотока // Глаукома. - 2007. - №1. - С. 47-58.

1. Бакшинский П.П. Механизмы интегральной регуляции глазного кровотока // Глаукома. - 2007. - №1. - С. 47-58. 2. Варбанова А.А. Интерорецепция и тонус мозга // Успехи физиологических наук. - 1982. - Т. 13, №3. - С. 82-96.

2. Варбанова А.А. Интерорецепция и тонус мозга // Успехи физиологических наук. - 1982. - Т. 13, №3. - С. 82-96. 3. Машковский М.Д., Рощина Л.Ф. Сравнительное влияние антиглаукоматозных препаратов на биоэлектрическую активность головного мозга // Фармакология и токсикология. - 1983. - Т. 46, №1. - С. 23-28.

3. Машковский М.Д., Рощина Л.Ф. Сравнительное влияние антиглаукоматозных препаратов на биоэлектрическую активность головного мозга // Фармакология и токсикология. - 1983. - Т. 46, №1. - С. 23-28. 4. Свидерская Н.Е., Королькова Т.А. Пространственная организация электрических процессов мозга: проблемы и решения // Журнал высшей нервной деятельности. - 1997. - Т.47, №5. - С. 792-811.

4. Свидерская Н.Е., Королькова Т.А. Пространственная организация электрических процессов мозга: проблемы и решения // Журнал высшей нервной деятельности. - 1997. - Т.47, №5. - С. 792-811. 5. Alm.A. The effect of symphathetic stimulation on blood fl ow through the uvea, retina and optic nerve in monkeys // Exp. Eye res. - 1977. - Vol. 25, №1. - P. 19 - 24.

5. Alm.A. The effect of symphathetic stimulation on blood fl ow through the uvea, retina and optic nerve in monkeys // Exp. Eye res. - 1977. - Vol. 25, №1. - P. 19 - 24. 6. Flugel C., Tamm. E.R., Mayer B.C. et el. Species differences in choroidal vasodilative innervation: Evidence for specifi c intrinsic nitrergic and VIP-positive neurons in the human eye // Investigative Ophthalmology and visual science. - 1994. - Vol. 35, №2. - P.592-599.

6. Flugel C., Tamm. E.R., Mayer B.C. et el. Species differences in choroidal vasodilative innervation: Evidence for specifi c intrinsic nitrergic and VIP-positive neurons in the human eye // Investigative Ophthalmology and visual science. - 1994. - Vol. 35, №2. - P.592-599.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»