2011 год № 2

Хирургия

МУЗ "Городская клиническая больница №10", ул. Тихоокеанская, 213, тел.: 8(4212)-42-97-52;

МУЗ "Городская клиническая больница №11", ул. Аксенова, 41, г. Хабаровск

Резюме:

Ключевые слова:

Municipal hospital №10;

Muicipal hospital №11, Khabarovsk

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Подробный анализ источников [4] выявил относительно небольшое количество исследований, посвященных изучению гистоморфологических признаков ишемии поджелудочной железы (ПЖ) у больных острым панкреатитом (ОП). Многие авторы рассматривают такие изменения как результат системного воспалительного ответа и ДВС-синдрома, развивающихся на терминальных этапах прогрессирования ОП [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Тем не менее, такая точка зрения не позволяет объяснить всю картину патоморфологических изменений, имеющих место в ПЖ при развитии данного заболевания.

Целью настоящего исследования стало изучение структурных и морфометрических изменений в ПЖ при остром фатальном панкреатите в сравнении с другими паренхиматозными органами, а также сравнение аналогичных морфологических характеристик тканей паренхиматозных органов у больных острым панкреатитом и у пациентов с другими заболеваниями непанкреатогенного генеза, сопровождающимися синдромом системного воспалительного ответа (ССВО).

Материалы и методы |

|

|

Изучен аутопсийный материал 19 больных, умерших в хирургическом и терапевтическом отделениях МУЗ "Городская клиническая больница №10" и МУЗ "Городская клиническая больница №11" г. Хабаровска в 20082010 гг. Основную группу погибших от острого панкреонекроза составили 11 больных. Группа сравнения - 8 больных, погибших от острых инфекционно-воспалительных заболеваний непанкреатогенного генеза, сопровождавшихся синдромом системного воспалительного ответа.

Исследованию подвергались ткани ПЖ, почек, печени, селезенки и сердца. Материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина и заливали по общепринятой методике в парафин. Гистологические срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по методу van Gieson. Морфометрическое исследование [1] тканей паренхиматозных органов проводилось в 10 полях зрения, методом случайного бесповторного отбора, при увеличении 10х40 с помощью системы анализа изображений "ВидеоТест Морфология 5.0" с последующей автоматической обработкой данных. Определяли относительную площадь паренхимы и стромы ПЖ (%), полуколичественно (в баллах) оценивали наличие тромбов в мелких артериях и венах ПЖ и других исследуемых органах, определяли относительную площадь воспалительного инфильтрата ПЖ (%), относительную площадь сосудистого русла ПЖ (%), а также полуколичественно (в баллах) оценивали расширение вен и степень лимфостаза ПЖ в сравнении с другими исследуемыми органами.

В связи с тем, что изучались малые группы, было произведено статистическое сравнение указанных выше групп непараметрическими методами. Дополнительно выполнено межгрупповое сравнение структуры корреляционных связей между изучаемыми параметрами внутри каждой группы. При этом рассчитывались непараметрические коэффициент Спирмена, коэффициент Гамма и коэффициент Тау Кендалла.

Результаты и обсуждение |

|

|

Основная группа была представлена 6 мужчинами в возрасте от 20 до 65 лет и 5 женщинами в возрасте от 52 до 80 лет. Средний возраст пациентов этой группы составил 51,1 г. Группа сравнения состояла из 4 мужчин в возрасте от 43 до 63 лет и 4 женщин в возрасте от 49 до 91 г. Средний возраст пациентов этой группы составил 61,5 г.

При патогистологическом исследовании препаратов поджелудочной железы основные морфологические изменения выражались в наличии очагов некроза паренхимы поджелудочной железы с различной степенью перифокальной воспалительной инфильтрации. Хорошо визуализировались проявления нарушения микроциркуляции в виде тромбоза вен и артерий малого диаметра, неравномерного кровенаполнения сосудов и четкой визуализации лимфатических протоков. При изучении межгрупповых различий по указанным выше морфометрическим характеристикам критерии Вальда-Вольфовица, Колмогорова-Смирнова и МаннаУитни непараметрического сравнения групп показали идентичные результаты (таблица). Относительная площадь паренхимы ПЖ в основной группе была достоверно меньше по сравнению с контрольной группой, соответственно относительная площадь стромы ПЖ в основной группе была достоверно больше. Имела место тромбированность мелких артерий и вен ПЖ разной степени выраженности у больных основной группы, в то время как в группе сравнения такая картина не наблюдалась. Было выявлено статистически значимое увеличение относительной площади сосудистого русла ПЖ в основной группе по сравнению с контрольной. Аналогичные результаты (таблица) получены относительно степени нарушения лимфатического оттока ПЖ. В то же время, при исследовании этого же показателя в других паренхиматозных органах выявлена обратная картина, т.е. выраженность нарушений лимфатического оттока оказалась статистически значимо ниже в основной группе.

| Показатель | Средние величины | Уровень погрешности | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Основная | Контроль | Run-тест Вальда- Вольфо- вица | Тест Кол- могорова- Смирнова | U-тест Манна- Уитни | |

| Относительная площадь паренхимы ПЖ, % | 83,4 | 95,4 | 0,000061 | р<0,001 | 0,000280 |

| Относительная площадь стромы ПЖ, % | 16,6 | 4,9 | 0,000061 | р<0,001 | 0,000280 |

| Степень тромбированности ПЖ, баллы | 2,6 | 0,0 | 0,000061 | р<0,001 | 0,000280 |

| Относительная площадь воспалительного инфильтрата ПЖ, % | 18,0 | 0,0 | 0,000061 | р<0,001 | 0,000280 |

| Относительная площадь сосудистого русла ПЖ, % | 4,8 | 1,5 | 0,000061 | р<0,001 | 0,000280 |

| Лимфатические сосуды ПЖ, баллы | 2,7 | 1,0 | 0,000061 | р<0,001 | 0,000280 |

| Лимфатические сосуды других паренхиматозных органов, баллы | 1,5 | 3,0 | 0,003738 | р<0,005 | 0,001381 |

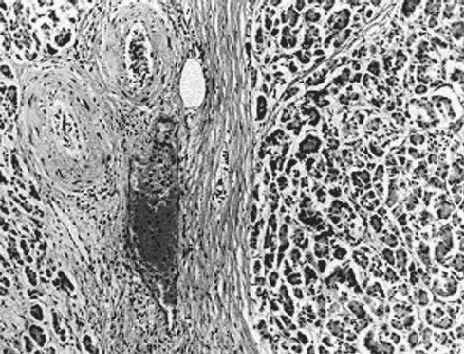

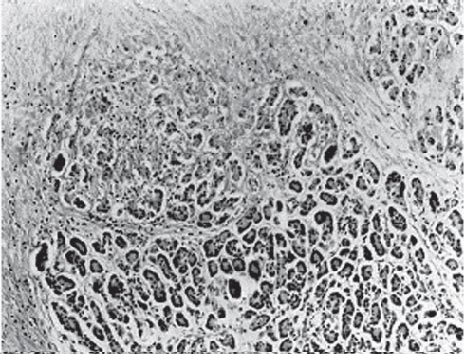

На основании последних двух сравнений можно предположить, что поджелудочная железа в сравнении с другими паренхиматозными органами в меньшей степени участвует в системном воспалительном ответе организма, активно реагируя лишь на воспалительные изменения в ней самой. Межгрупповые различия исследованных показателей в почках, печени и селезенке не выявлены. Изменения в этих органах соответствовали системному воспалительному ответу, имеющему место как при остром панкреатите, так и при других инфекционно-воспалительных заболеваниях, сопровождающихся ССВО. Степень нарушения лимфатического оттока имела достоверные межгрупповые различия во всех исследуемых органах. Корреляционный анализ показал, что в основной группе имелась статистически значимая (р<0,05) связь между тремя парами исследуемых показателей. Так, сильные положительные связи в основной группе выявлены между относительной площадью воспалительного инфильтрата в ПЖ и степенью тромбированности мелких сосудов печени, селезенки и почек (указанные выше коэффициенты корреляции составили 0,89; 1,0 и 0,82 соответственно). Изолированно от других результатов эта зависимость, вероятно, могла бы означать участие процессов гиперкоагуляции в патогенезе воспаления. Тем не менее, аналогичная зависимость не выявлялась у пациентов, погибших от генерализованных воспалительных заболеваний непанкреатогенного происхождения, тогда как при этих заболеваниях, так же как и при остром панкреатите, воспалительный процесс носит универсальный характер, проявляясь на системном уровне в виде ССВО. На основании этого можно предположить, что воспалительная реакция в ПЖ, будучи статистически связанной с процессами тромбообразования на системном уровне, может быть результатом первичного тромбоза микроциркуляторного русла или мелких артерий и вен ПЖ (рис. 1). Такое предположение не противоречит современным представлениям о панкреонекрозе как о процессе первично асептическом (рис. 2).

Рис. 1. Эритроцитарный тромб в вене междольковой стромы поджелудочной железы при панкреонекрозе. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 10х10

Рис. 2. Периферическая зона инфаркта поджелудочной железы при панкреонекрозе. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 10х10

Кроме указанной зависимости выявлена статистически значимая сильная прямая связь между степенью нарушения лимфатического оттока ПЖ и относительной площадью стромы (коэффициенты корреляции 0,88; 1,0 и 0,77), а также сильная обратная связь между степенью нарушения лимфатического оттока ПЖ и относительной площадью ее паренхимы (коэффициенты корреляции -0,89; -1,0 и -0,8). Очевидно, указанные зависимости имеют одинаковое значение (так как относительная площадь паренхимы ПЖ тем меньше, чем больше площадь ее стромы, - показатель степени фиброзного перерождения ткани ПЖ вследствие хронического воспаления) и отражают зависимость степени нарушения лимфатического оттока от глубины поражения ПЖ хроническим воспалением.

В группе сравнения достоверные корреляционные зависимости между исследованными параметрами выявлены не были.

Выводы |

|

|

Таким образом, морфологические изменения в ПЖ при остром фатальном панкреатите не являются идентичными таковым при иных заболеваниях, исследованных в нашей работе, сопровождающихся системным воспалительным ответом. При этом особенности исследованных морфометрических характеристик свидетельствуют о существовании тромботических изменений в микроциркуляторном русле и сосудов паренхиматозных органов при остром фатальном панкреатите. Выявленные корреляционные зависимости позволяют предположить наличие причинной связи между степенью выраженности тромбозов сосудов паренхиматозных органов и степенью распространенности воспалительного процесса при остром панкреатите.

Литература |

|

1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. - М.: Медицина, 1990. - 384 с.

1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. - М.: Медицина, 1990. - 384 с. 2. Молчанова Л.В., Чернышёва Г.Г., Гридчик И.Е. Нарушение показателей гемостаза у больных с панкреонекрозом в стадии гнойных осложнений // Анестезиология и реаниматология. - 2004. - №6. - С. 23-26.

2. Молчанова Л.В., Чернышёва Г.Г., Гридчик И.Е. Нарушение показателей гемостаза у больных с панкреонекрозом в стадии гнойных осложнений // Анестезиология и реаниматология. - 2004. - №6. - С. 23-26. 3. Сапожников Ю.А., Рудик А.А., Воробьев М.В. и др. Некоторые особенности гемостаза у больных острым панкреатитом // Дальневост. мед. журнал. - 2010. - №1. - С. 43-45.

3. Сапожников Ю.А., Рудик А.А., Воробьев М.В. и др. Некоторые особенности гемостаза у больных острым панкреатитом // Дальневост. мед. журнал. - 2010. - №1. - С. 43-45. 4. Сапожников Ю.А., Рудик А.А., Воробьев М.В. Состояние системы гемостаза у больных острым панкреатитом // Дальневост. мед. журнал. - 2008. - №4. - С. 110-112.

4. Сапожников Ю.А., Рудик А.А., Воробьев М.В. Состояние системы гемостаза у больных острым панкреатитом // Дальневост. мед. журнал. - 2008. - №4. - С. 110-112. 5. Сапожников Ю.А., Рудик А.А., Воробьев М.В. Сравнение состояния системы гемостаза на ранних стадиях острого панкреатита и иных острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости // Междун. журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2010. - №8. - С. 95-98.

5. Сапожников Ю.А., Рудик А.А., Воробьев М.В. Сравнение состояния системы гемостаза на ранних стадиях острого панкреатита и иных острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости // Междун. журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2010. - №8. - С. 95-98. 6. Филин В.И., Краснорогов В.Б., Сувальская Л.А. и др. Тромбогеморрагические осложнения острого панкреатита // Вестник хирургии. - 1978. - №12. - С. 15-22.

6. Филин В.И., Краснорогов В.Б., Сувальская Л.А. и др. Тромбогеморрагические осложнения острого панкреатита // Вестник хирургии. - 1978. - №12. - С. 15-22. 7. Mimidis K., Papadopoulos V., Kartasis Z. et al. Assessment of platelet adhesiveness and aggregation in mild acute pancreatitis using the PFA-100TM system // JOP. 2004. - Vol. 5, №3. - P. 132-137.

7. Mimidis K., Papadopoulos V., Kartasis Z. et al. Assessment of platelet adhesiveness and aggregation in mild acute pancreatitis using the PFA-100TM system // JOP. 2004. - Vol. 5, №3. - P. 132-137. 8. Radenkovic D., Bajec D., Karamarkovic A. et al. Disorders of hemostasis during the surgical management of severe necrotizing pancreatitis // Pancreas. - 2004. - Vol. 29, №2. - P. 152-156.

8. Radenkovic D., Bajec D., Karamarkovic A. et al. Disorders of hemostasis during the surgical management of severe necrotizing pancreatitis // Pancreas. - 2004. - Vol. 29, №2. - P. 152-156. 9. Gao H.К., Zhou Z.G., Chen Y.Q. et al. Expression of platelet endothelial cell adhesion molecule-1 between pancreatic microcirculation and peripheral circulation in rats with acute edematous pancreatitis // Hepatobiliary Pancreat Dis Int. - 2003. - Vol. 2, №3. - P. 463-466.

9. Gao H.К., Zhou Z.G., Chen Y.Q. et al. Expression of platelet endothelial cell adhesion molecule-1 between pancreatic microcirculation and peripheral circulation in rats with acute edematous pancreatitis // Hepatobiliary Pancreat Dis Int. - 2003. - Vol. 2, №3. - P. 463-466. 10. Fujii T., Nakao A. Severe acute pancreatitis and abnormalities in blood coagulation and fi brinolysis system // Nippon Rinsho. - 2004. - Vol. 62, №11. - P. 2005-2007.

10. Fujii T., Nakao A. Severe acute pancreatitis and abnormalities in blood coagulation and fi brinolysis system // Nippon Rinsho. - 2004. - Vol. 62, №11. - P. 2005-2007. 11. Kakafi ka A., Papadopoulos V., Mimidis K. Coagulation, platelets, and acute pancreatitis // Pancreas. 2007. - Vol. 34, №1. - P. 15-20.

11. Kakafi ka A., Papadopoulos V., Mimidis K. Coagulation, platelets, and acute pancreatitis // Pancreas. 2007. - Vol. 34, №1. - P. 15-20. 12. Liu L.R., Xia S.H. Role of platelet-activating factor in the pathogenesis of acute pancreatitis // World J Gastroenterol. - 2006. - Vol. 12, №4. - P. 539-545.

12. Liu L.R., Xia S.H. Role of platelet-activating factor in the pathogenesis of acute pancreatitis // World J Gastroenterol. - 2006. - Vol. 12, №4. - P. 539-545. 13. Mimidis K., Papadopoulos V., Kotsianidis J. Alterations of platelet function, number and indexes during acute pancreatitis // Pancreatology. - 2004. - Vol. 4, №1. - P. 22-27.

13. Mimidis K., Papadopoulos V., Kotsianidis J. Alterations of platelet function, number and indexes during acute pancreatitis // Pancreatology. - 2004. - Vol. 4, №1. - P. 22-27. 14. Hackert T., Pfeil D., Hartwig W. et al. Platelet function in acute experimental pancreatitis // J Gastrointest Surg. 2007. - Vol. 11, №4. - P. 439-444.

14. Hackert T., Pfeil D., Hartwig W. et al. Platelet function in acute experimental pancreatitis // J Gastrointest Surg. 2007. - Vol. 11, №4. - P. 439-444.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»