2011 год № 3

Эндокринология

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

В настоящее время сахарный диабет (СД) относится к категории самых распространенных эндокринных заболеваний [2, 3]. Основной причиной смертности и ранней инвалидизации больных СД является прогрессирование сосудистых осложнений, получивших название "диабетические ангиопатии", которые включают в себя поражение артерий эластического и мышечно-эластического типов (макроангиопатии), а также поражение сосудов микроциркуляторного русла (микроангиопатии).

Диабетические ангиопатии нарушают адекватное кровоснабжение тканей, и при истощении компенсаторных механизмов, обеспечивающих полноценную гемодинамику, развивается ишемия, оказывающая негативное влияние на многие обменные процессы, что в конечном итоге приводит к ослаблению функции органа. Страдают в первую очередь органы с большим потреблением кислорода, к которым относится также и щитовидная железа. Доказано, что прогрессирование заболевания может обусловить формирование стойкой тиреоидной патологии [4].

Однако, несмотря на многочисленные успехи в изучении диабетических ангиопатий, в большей степени основанных на результатах функциональных исследований, до настоящего времени не проводилось детального морфологического изучения сосудистой системы щитовидной железы. Исходя из вышеизложенного, представляется важным провести данное изучение с целью выявления наиболее существенных структурных изменений артерий и сосудов микроциркуляторного русла при СД-2.

Материалы и методы |

|

|

Объектом исследования являлся аутопсийный материал от 50 умерших, длительное время страдающих СД-2, который включал в себя ткань щитовидной железы и основные ее экстраорганные артерии: щитошейный ствол (truncus thyrocervicalis), нижнюю щитовидную артерию (a. thyroidea inferior), верхнюю щитовидную артерию (a. thyroidea superior). Также исследовался аутопсийный материал от 30 практически здоровых лиц, погибших в результате несчастных случаев (травмы, не совместимые с жизнью), которые составили контрольную группу. Исследуемый материал от больных СД-2 распределялся на три группы в зависимости от длительности заболевания и с учетом возраста умерших лиц. В I группу входили лица с длительностью заболевания от 5 до 10 лет, возраст их составлял 40-50 лет; во II группу - с длительностью заболевания от 11 до 15 лет, возраст больных - от 51 до 60 лет; III группу составили лица с длительностью заболевания более 15 лет, в возрасте старше 60 лет.

Контрольный материал был распределен по аналогичным возрастным критериям на три возрастные группы в соответствии с группами больных СД-2. В область исследования не входили случаи, в которых кроме СД-2 диагностировались сопутствующие хронические соматические заболевания с тяжелым течением и длительным анамнезом (эндокринные, онкологические, ревматические и инфекционные заболевания), а также острая или хроническая патология щитовидной и поджелудочной железы. Обработка материала и последующее приготовление парафиновых срезов осуществлялось по стандартной методике. Проводилось обзорное окрашивание срезов гематоксилином и эозином. В качестве дополнительных методов окраски применялось комбинированное окрашивание альдегидфуксином, гематоксилином и оранжевым G [1]. Для более детального изучения микроциркуляторного русла проводили импрегнацию азотнокислым серебром по В.В.

Куприянову. Морфометрическое исследование включало в себя измерение внутриорганных сосудов щитовидной железы (артериолы) с последующим вычислением средних показателей для каждой группы в отдельности. Измеряли радиус (rс) и площадь просвета сосудов (Sпp), толщину и площадь их стенок (Sст). Для нивелировки погрешностей проводился расчет отношения площади просвета к площади сосудистой стенки (Sпр/Sст). Статистическая обработка морфометрических данных осуществлялась компьютерными программами Statistica 6.0 и MS Excel 2003. При сравнении исследуемых групп использовался U-критерий Манна-Уитни. Статистически значимыми различия считали при р<0,05.

Результаты и обсуждение |

|

|

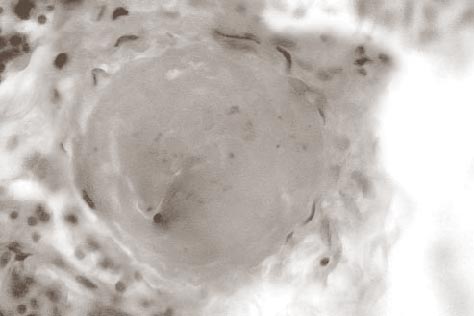

Артерии щитовидной железы у умерших лиц с СД-2 во всех наблюдениях были поражены атеросклерозом. У больных с длительностью заболевания 5-10 лет (I группа) преобладали липидные полосы и нестенозирующие фиброзные бляшки. Во II группе в артериях щитовидной железы наблюдалось увеличение количества фиброзных бляшек, общая площадь поражения атеросклерозом составляла 50% и более. В III группе отмечалась высокая частота осложненных поражений в виде организованных и организующихся кровоизлияний в толщу бляшки, деструкции покрышек бляшек с появлением тонкого слоя фибрина и тромбоцитов в зонах разрушения. При детальном исследовании сосудистой стенки щитовидных артерий больных СД-2 обращала на себя внимание значительная распространенность дистрофических изменений эндотелиальных клеток с появлением зон деэндотелизации. Во многих сегментах артерий субэндотелиальный слой был утолщен вследствие развития отека, плазматического пропитывания и пролиферации стромальных клеточных элементов. В некоторых полях зрения в субэндотелиальном слое находились скопления эритроцитов, что говорит о повышенной проницаемости сосудистой стенки. Встречались дефекты внутренней эластической мембраны в виде расщепления и разрывов с формированием нескольких фрагментов (рис. 1). Помимо очаговых изменений стенок экстраорганных артерий отмечались диффузные склеротические изменения всех сосудистых оболочек. Чаще всего они встречались при длительно текущем диабете (II и III группы) в сочетании с осложненным атеросклеротическим поражением артерий.

Рис. 1. Больная, 56 лет, длительность заболевания 12 лет. Разрывы внутренней эластической мембраны щитовидной артерии, утолщение интимы. Комбинированная окраска: альдегидфуксин, гематоксилин, оранжевый G. х100

Значительным изменениям при СД-2 подвергались сосуды микроциркуляторного русла. В результате проведенного исследования были обнаружены все основные признаки диабетической микроангиопатии: утолщение базальной мембраны, отек и плазматическое пропитывание сосудистой стенки, гиалиноз, периваскулярный склероз, пролиферация перицитов, эндотелиоцитов и гладкомышечных клеток. Выраженность этих признаков в исследуемых группах больных диабетом была различной. В I группе наиболее часто встречались плазматическое пропитывание и пролиферация клеток сосудистой стенки, сопровождающееся утолщением базальной мембраны эндотелиальных клеток (8 наблюдений). Отдельные сосуды подвергались гиалинозу преимущественно сегментарного характера. В исследуемых сосудах II группы преобладали признаки, соответствующие микроангиопатии умеренной степени (7 наблюдений). В этих сосудах больше всего отмечался гиалиноз циркулярного характера с сужением просвета единичных сосудов.

Пролиферация клеток сосудистой стенки и ее плазматическое пропитывание менее выражены по сравнению с предыдущей группой. В III группе больных СД-2 изменения сосудистой стенки в 8 наблюдениях больше всего соответствовали микроангиопатии выраженной степени.

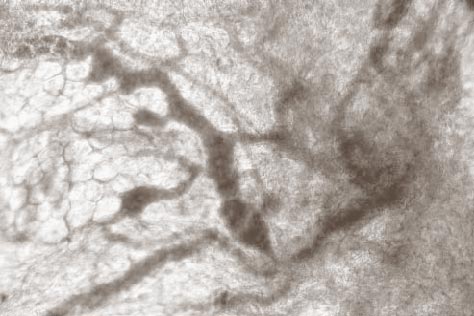

Практически во всех сосудах микроциркуляторного русла определялся тяжелый гиалиноз, вплоть до полной облитерации их просвета (рис. 2).

Рис. 2. Больная, 55 лет, длительность заболевания 11 лет. Гиалиноз артериолы с полным закрытием ее просвета. Гематоксилин и эозин. х 400.

Отмечались дистрофия, атрофия эндотелиоцитов и полная потеря эндотелиальной выстилки. В III группе наибольшее количество сосудов было подвержено склеротическим изменениям. В артериолах и прекапиллярах можно было увидеть утолщение базальной мембраны.

Пролиферация клеток сосудистой стенки и ее плазматическое пропитывание наблюдались редко. Большую информативность в изучении микроциркуляторного русла щитовидной железы дало исследование пленчатых объектов ее фиброзной капсулы. Характерные для СД-2 патологические изменения были обнаружены во всех звеньях микроциркуляции: артериолах, прекапиллярах, капиллярах, посткапиллярах и венулах. Однако наиболее отчетливая патология констатировалась в артериолах и капиллярах. В результате дистрофических и некробиотических процессов нарушалась структура сосудистой стенки, что приводило к образованию микроаневризм (рис. 3). Отмечались признаки циркуляторной редукции капилляров как следствие хронического дефицита притока артериальной крови. Исчезающие капилляры замещались соединительной тканью, что характерно для микроангиосклероза.

Рис. 3. Больная, 62 лет, длительность заболевания 20 лет. Микроаневризмы в сосудах микроциркуляторного русла. Окраска серебрением по Куприянову. х 100

Результаты морфометрического исследования свидетельствуют об утолщении стенок и сужении просвета микрососудов щитовидной железы по мере прогрессирования диабетической микроангиопатии, которая напрямую связана с увеличением длительности СД-2 (таблица). Наблюдалось постепенное уменьшение величины радиуса просвета артериол по сравнению с группой контроля (р<0,05 и р<0,01). Увеличивается толщина их стенок с 10,4±0,88 до 15,01±1,28 мкм. Эта величина существенно превышает показатели соответствующих групп сравнения (р<0,01 и р<0,001) (таблица). В результате проведения расчета отношения площади просвета к площади сосудистой стенки в исследуемых группах выявлена тенденция к понижению данного показателя. Это указывает на существенную перестройку микроциркуляторного русла в условиях изучаемой патологии.

| Показатель | I группа (40-50 лет) | II группа (51-60 лет) | III группа (старше 60 лет) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| контроль, n=10 | больные*, n=17 | контроль, n=10 | больные**, n=17 | контроль, n=10 | больные***, n=16 | |

| Радиус просвета (мкм) | 12,4±0,75 | 9,16±0,61 Рк<0,01 | 11,2±0,86 | 8,4±1,12 | 10,7±1,02 | 6,71±0,69 Рк<0,05 Р1-3<0,05 |

| Толщина стенки (мкм) | 6,5±0,72 | 10,4±0,88 Рк<0,01 | 7,3±0,48 | 11,6±0,79 Рк<0,001 | 7,8±0,51 | 15,01±1,28 Рк<0,001 Р1-3<0,05 |

| Площадь просвета (мкм2) | 499,225±61,67 | 282,41±36,22 Рк<0,01 | 415,24±62,98 | 286,96±64,46 | 389,26±74,92 Р1-3<0,05 | 164,21±30,61 Рк<0,05 Р1-3<0,05 |

| Площадь стенки (мкм2) | 635,47±72,92 | 926,28±70,03 Рк<0,05 | 696,03±87,77 | 997,33±68,08 Рк<0,05 Р2-3<0,05 | 719,77±81,01 | 1366,99±154,26 Рк<0,001 |

| Отношение площади просвета к площади стенки | 0,91±0,17 | 0,41±0,11 Рк<0,01 | 0,6±0,06 | 0,39±0,17 Рк<0,001 | 0,55±0,1 | 0,14±0,03 Рк<0,001 Р1-3<0,05 |

Примечания. Рк - достоверность группы больных по отношению к соответствующей группе сравнения; Р1-3 - достоверность между I и III группами больных; Р2-3 - достоверность между II и III группами больных; * - длительность заболевания от 5 до 10 лет; ** - длительность заболевания от 11 до 15 лет; *** - длительность заболевания свыше 15 лет; знак "-" означает отсутствие достоверных статистических связей между группами.

Выводы |

|

|

- У больных СД-2 в экстраорганных, интраорганных артериях и сосудах микроциркуляторного русла выявляется диабетическая макро- и микроангиопатия.

- Степень прогрессирования патоморфологических изменений сосудистой системы щитовидной железы при СД-2 зависит, прежде всего, от длительности и тяжести заболевания.

- Изменения сосудов при СД-2 способны стать причиной различных видов нарушений кровообращения, основным из которых является хроническая ишемия, что в последующем может привести к развитию функциональных расстройств щитовидной железы.

Литература |

|

1. Автандилов Г.Г. Основы патологоанатомической практики. - М.: РМАПО, 2007. - 480 с.

1. Автандилов Г.Г. Основы патологоанатомической практики. - М.: РМАПО, 2007. - 480 с. 2. Майоров А.Ю., Урбанова К.А., Галстян Г.Р. Методы количественной оценки инсулинорезистентности // Ожирение и метаболизм. - 2009. - №2. - С. 19.

2. Майоров А.Ю., Урбанова К.А., Галстян Г.Р. Методы количественной оценки инсулинорезистентности // Ожирение и метаболизм. - 2009. - №2. - С. 19. 3. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Основы патогенеза и терапии. - М., 2003. - 215 с.

3. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Основы патогенеза и терапии. - М., 2003. - 215 с. 4. Bartalena L., Martino E. et all. Relationship between nocturnal serum thyrotropin peak and metabolic control in diabetic patients // J. Clin. Endocrinol. Metab. - 1993. - Vol. 76, №4. - P. 983-987.

4. Bartalena L., Martino E. et all. Relationship between nocturnal serum thyrotropin peak and metabolic control in diabetic patients // J. Clin. Endocrinol. Metab. - 1993. - Vol. 76, №4. - P. 983-987.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»