2012 год № 2

Хирургия

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Компрессионные переломы позвоночника составляют от 2,2 до 5,2% [2, 3, 7, 14] от общего числа травм в детском возрасте и 9,2% от числа больных с переломами костей. По наблюдениям Ю.Т. Игнатьева (2003), в последнее время отмечается рост показателей травматизма у детей на 9,6%, в том числе увеличение частоты травм позвоночника (928,3 на 10?000 детского населения) [16, 17]. По данным литературы [2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19], у 20% детей после перенесенной травмы позвоночника наблюдаются различные нарушения осанки, у 36% - изменения формы позвонков, у 12% - деформации позвоночника (сколиозы, кифозы). Через 6-9 лет у 33,7% обследованных больных с данной патологией на рентгенограммах выявляются посттравматические изменения тел позвонков и межпозвоночных пространств, клиновидная деформация тел позвонков сохраняется у 60,6%, имеет место отставание роста позвонков, разрыхление замыкательных пластинок тел позвонков, сужение межпозвонковых пространств, формирование грыж Шморля у 6% пациентов.

В связи с этим лечение и профилактика осложнений рассматриваемой патологии у детей остаются актуальной проблемой детской хирургии, имеющей не только медицинское, но и важное социальное значение.

Материалы и методы |

|

|

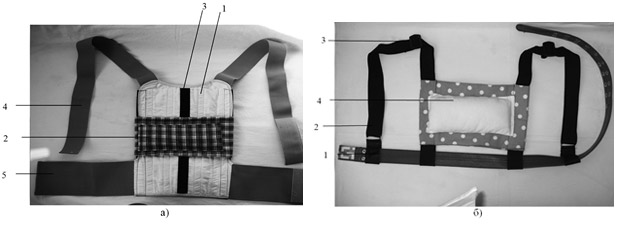

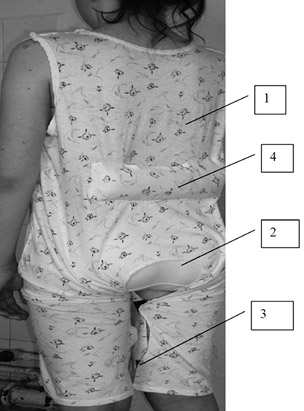

В основу настоящей работы положен анализ лечения 80 больных с неосложненными компрессионными переломами тел позвонков грудопоясничного отдела позвоночника I-II степени за период с 2004 по 2009 г. Средний возраст пациентов составил 10,6±0,5 лет. Все больные получили консервативное лечение и наблюдались в условиях Детской краевой клинической больницы г. Хабаровска (клиническая база Дальневосточного государственного медицинского университета). В ходе исследования были сформированы две группы пациентов: первая группа (40 детей) - больные с неосложненными компрессионными переломами грудопоясничного отдела позвоночника I-II степени, которые лечились традиционным методом, т. е. постоянным разгрузочным вытяжением на плоскости с последующим использованием гипсовых корсетов; вторая группа (40 детей) - больные с неосложненными компрессионными переломами грудопоясничного отдела позвоночника I-II степени, у которых методика лечения включала использование реклинирующих устройств оригинальной конструкции (рис. 1, 2) [8, 9, 10, 11]. Выбор устройства определяется возрастом пациента, локализацией и характером перелома позвоночника, состоянием больного и периодом лечения.

Рис. 1. Реклинирующие устройства собственной разработки:а) - модицицированный реклинатор: 1 - металлические пластины спинки, 2 - карман фиксирующего устройства, 3 - лента Велкро, 4 - лямки, 5 - ремень (рац. предложение № 2470, ДВГМУ); б) - универсальное реклинирующее устройство для консервативного лечения повреждений и заболеваний позвоночника у детей и взрослых: 1 - ремень, 2 - эластичные лямки, 3 - пряжка, 4 - фиксирующее устройство с валиком (рац. предложение № 2473, ДВГМУ)

Рис. 2. Устройство для консервативного лечения компрессионных переломов тел позвонков у детей: 1 - майка, 2 - вырез в области промежности, 3 - свободные края, фиксированные вокруг ног ребёнка с помощью ленты Велкро, 4 - реклинирующий валик, помещенный в карман спинки (рац. предложение № 2471, ДВГМУ)

При сборе анамнеза у данных больных учитывались механизм и вид травмы, давность ее получения, жалобы при обращении к врачу, время госпитализации и сезонность травмы. Рентгенологическое исследование грудопоясничного отдела позвоночника проводилось в прямой и боковой проекциях в положении лежа. В случае необходимости исследование дополнялось проведением зонографии (послойное рентгенологическое исследование), позволяющей четко видеть контуры и структуру тел позвонков, дужек, отростков. Определялись следующие параметры поврежденного позвонка: высота вентрального и высота дорзального отделов, ширина позвонка, структура, состояние замыкательных пластинок, состояние межпозвонковых дисков, наличие сколиотических и кифотических деформаций позвоночника [1, 5, 16, 20]. Кроме того оценивалась средняя поперечная площадь поврежденных позвонков по разработанной нами методике [12, 13].

Для количественной оценки кифоза использовались те же методы, что и для оценки сколиоза [15].

Результаты лечения больных с неосложненными компрессионными переломами позвоночника оценивались по клиническим и рентгенологическим параметрам через 12 мес. после начала лечения (получения травмы), с обработкой статистическим методом (компьютерная программа STATISTICA 6).

Результаты и обсуждение |

|

|

При анализе результатов лечения детей с компрессионными переломами позвоночника установлено, что у 10 (12,5%) пациентов первой группы в отдаленном периоде были жалобы на утомляемость при физической нагрузке, у 5 (6,25%) - на периодические боли в области перелома. Во всех случаях ношение гипсового корсета сопровождалось жалобами на неудобство, сложности ухода и соблюдения личной гигиены, необходимостью дополнительного посещения врача с целью смены корсета (по причине его несостоятельности). Пациенты второй группы вышеуказанных жалоб не предъявляли, т.е. дискомфорт от использования реклинирующих устройств не испытывали.

Нарушение осанки у пациентов первой группы выявлено в 25 (62,5%) случаях, мышечная гипотония - в 21 (52,5 %), увеличение массы тела - в 20 (50%). Тест Адамса (степень фиксации позвоночника в переднезаднем направлении при активном сгибании больного кпереди) у больных этой группы представлен следующим образом: до 10 (7,7±1,5) см - 3 (7,5%); до 20 (17,8±0,9) см - 5 (12,5%). Во второй группе нарушение осанки имело место в значительно меньшей степени - у 5 (12,5%) больных, увеличение массы тела - у 2 (5%), движения позвоночного столба в 100 % случаев сохранены в полном объеме, т. е. тест Адамса был выполнен полностью (касание пальцами пола при активном сгибании кпереди).

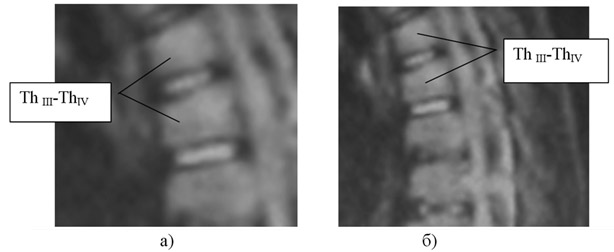

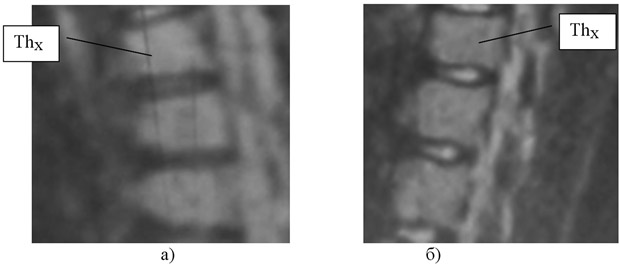

В первой группе у 7 (17,5%) пациентов при контрольном рентгенологическом исследовании выявлено неполное восстановление высоты вентральных отделов и средней площади поврежденных позвонков - 1094,6±20,4 мм2 (p=0,95) (рис. 3). Во второй группе во всех случаях отмечена выраженная (статистически значимая) положительная динамика как восстановления высоты тел поврежденных позвонков, так и их средней поперечной площади - 1382,1±23,75 мм2 (p=0,95) (рис. 4).

Рис. 3. Спондилограмма (КТ) больного Н., 13 лет, лечившегося по традиционной методике, c компрессионным переломом тел ThIII-ThIV позвонков I-II степени: а) при поступлении в специализированное отделение - клиновидная деформация тел ThIII-ThIV позвонков со снижением высоты вентральных отделов, расширением межпозвонкового пространства ThII-ThIII-ThIV-ThV); б) через 12 мес. после выписки из стационара (неполное восстановление высоты вентральных отделов тел ThIII-ThIV позвонков)

Рис. 4. Спондилограмма (КТ) больного М., 13 лет, лечившегося с применением реклинирующих устройств, c компрессионным переломом ThX позвонка I степени: а) при поступлении в специализированное отделение - клиновидная деформация тела ThX позвонка со снижением высоты вентральных отделов, расширением межпозвонкового пространства ThX -ThXI; б) через 12 мес. после выписки из стационара (полное восстановление высоты вентральных отделов тела ThX позвонка)

Заключение |

|

|

Анализ отдаленных результатов консервативного лечения компрессионных переломов тел позвонков грудопоясничного отдела позвоночника у детей, с учетом клинико-рентгенологических параметров, указывает на целесообразность клинического использования у детей с компрессионными переломами позвоночника I-II степени модифицированных реклинирующих устройств. Их использование при данной травматической патологии позволяет во всех случаях добиться положительной динамики восстановления высоты и структуры поврежденных позвонков и сохранить функциональную способность позвоночника.

Литература |

|

1. Алексеев В.П. Остеометрия. Методика атропометрических исследований: монография. - М.: Наука, 1966.

1. Алексеев В.П. Остеометрия. Методика атропометрических исследований: монография. - М.: Наука, 1966. 2. Андрианов В.Л. Раннее выявление, диспансеризация и лечение детей с заболеваниями опорно - двигательного аппарата: сб. науч. трудов института им. Г.И. Турнера. - Л., 1987.

2. Андрианов В.Л. Раннее выявление, диспансеризация и лечение детей с заболеваниями опорно - двигательного аппарата: сб. науч. трудов института им. Г.И. Турнера. - Л., 1987. 3. Андрианов В.Л., Баиров Г.А. Заболевания и повреждения позвоночника у детей и подростков. - Л.: Медицина, 1985.

3. Андрианов В.Л., Баиров Г.А. Заболевания и повреждения позвоночника у детей и подростков. - Л.: Медицина, 1985. 4. Андрианов В.Л., Баиров Г.А., Садофьева В.И. и др. Повреждения костей у детей.- Л.: Медицина, 1985.

4. Андрианов В.Л., Баиров Г.А., Садофьева В.И. и др. Повреждения костей у детей.- Л.: Медицина, 1985. 5. Андрианов В.Л., Веселов Н.Г., Мирзоева И.И. Организация ортопедической и травматологической помощи детям. - Л.: Медицина, 1988.

5. Андрианов В.Л., Веселов Н.Г., Мирзоева И.И. Организация ортопедической и травматологической помощи детям. - Л.: Медицина, 1988. 6. Андрианов В.Л., Сыса Н.Ф. Организация повреждений позвоночника у детей: сб. науч. работ [под ред. В.Л. Андрианова] - Л., 1987. - С. 105-109.

6. Андрианов В.Л., Сыса Н.Ф. Организация повреждений позвоночника у детей: сб. науч. работ [под ред. В.Л. Андрианова] - Л., 1987. - С. 105-109. 7. Андрушко Н.С., Распопина А.В. Компрессионные переломы позвоночника у детей. - М.: Медицина, 1977.

7. Андрушко Н.С., Распопина А.В. Компрессионные переломы позвоночника у детей. - М.: Медицина, 1977. 8. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Устройство для фиксации реклинирующего валика при лечении заболеваний и повреждений позвоночника у детей // Удостоверение на рац. предложение № 2472. ДВГМУ. 20.06.2006.

8. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Устройство для фиксации реклинирующего валика при лечении заболеваний и повреждений позвоночника у детей // Удостоверение на рац. предложение № 2472. ДВГМУ. 20.06.2006. 9. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Устройство для консервативного лечения компрессионных переломов тел позвонков у детей // Удостоверение на рац. предложение № 2471. ДВГМУ. 20.06.2006.

9. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Устройство для консервативного лечения компрессионных переломов тел позвонков у детей // Удостоверение на рац. предложение № 2471. ДВГМУ. 20.06.2006. 10. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Универсальное реклинирующее устройство для консервативного лечения повреждений и заболеваний позвоночника у детей и взрослых // Удостоверение на рац. предложение № 2473. ДВГМУ. 20.06.2006.

10. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Универсальное реклинирующее устройство для консервативного лечения повреждений и заболеваний позвоночника у детей и взрослых // Удостоверение на рац. предложение № 2473. ДВГМУ. 20.06.2006. 11. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Модифицированный реклинатор для грудопоясничного отдела позвоночника // Удостоверение на рац. предложение № 2470. ДВГМУ. 20.06.2006.

11. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Модифицированный реклинатор для грудопоясничного отдела позвоночника // Удостоверение на рац. предложение № 2470. ДВГМУ. 20.06.2006. 12. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Таблица для определения средней поперечной площади позвонка // Удостоверение на рац. предложение № 2691. ДВГМУ. 25.12.2010.

12. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Таблица для определения средней поперечной площади позвонка // Удостоверение на рац. предложение № 2691. ДВГМУ. 25.12.2010. 13. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Метод определения динамики восстановления тел позвонков у детей после компрессионных переломов // Удостоверение на рац. предложение № 2689. ДВГМУ. 12.10.2010.

13. Астахова Н.А., Боляев Ю.В., Жила Н.Г. Метод определения динамики восстановления тел позвонков у детей после компрессионных переломов // Удостоверение на рац. предложение № 2689. ДВГМУ. 12.10.2010. 14. Баиров Г.А. Детская травматология. - СПб.: Питер, 2000.

14. Баиров Г.А. Детская травматология. - СПб.: Питер, 2000. 15. Зарецков В.В., Артемьева И.А. Сравнительная характеристика рентгенологических методик измерения грудного кифоза у детей // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова.- 1997.- № 3. - С. 58-59.

15. Зарецков В.В., Артемьева И.А. Сравнительная характеристика рентгенологических методик измерения грудного кифоза у детей // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова.- 1997.- № 3. - С. 58-59. 16. Игнатьев Ю.Т. Лучевая диагностика компрессионных переломов тел позвонков у детей // Детская хирургия. - 2003.- № 2. - С. 38-41.

16. Игнатьев Ю.Т. Лучевая диагностика компрессионных переломов тел позвонков у детей // Детская хирургия. - 2003.- № 2. - С. 38-41. 17. Игнатьев Ю.Т. Отдаленные последствия компрессионных переломов тел позвонков у детей // Детская хирургия. - 2004. - № 4. - С. 22-27.

17. Игнатьев Ю.Т. Отдаленные последствия компрессионных переломов тел позвонков у детей // Детская хирургия. - 2004. - № 4. - С. 22-27. 18. Игнатьев Ю.Т., Новиков В.П. Лучевая диагностика компрессионных переломов тел позвонков у детей // Вестник рентгенологии и радиологии. - 2002. - № 4.- С. 23-28.

18. Игнатьев Ю.Т., Новиков В.П. Лучевая диагностика компрессионных переломов тел позвонков у детей // Вестник рентгенологии и радиологии. - 2002. - № 4.- С. 23-28. 19. Корнилов Н.В. Травматология и ортопедия: рук-во для врачей: в 4 т. - Т. 4.- СПб.: Гиппократ, 2006. - С. 227-244.

19. Корнилов Н.В. Травматология и ортопедия: рук-во для врачей: в 4 т. - Т. 4.- СПб.: Гиппократ, 2006. - С. 227-244. 20. Lamber A., Kazemi А. Trautement par kyphoplastie des fractures vertebrales traumatiques de la charniure thoracolombaire: resultats a court terme // Journal of Neuroradiology. - Fevrier 2008. - Vol. 35. - № 1. - P. 1-64.

20. Lamber A., Kazemi А. Trautement par kyphoplastie des fractures vertebrales traumatiques de la charniure thoracolombaire: resultats a court terme // Journal of Neuroradiology. - Fevrier 2008. - Vol. 35. - № 1. - P. 1-64.

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»