2012 год № 2

Обмен опытом

2Госпиталь медицинского отдела УВД по Хабаровскому краю, 680030, ул. Павловича, 1в, тел.: 8 (4212) 21-40-39, г. Хабаровск

Резюме:

Ключевые слова:

2Hospital of Internal Affairs Ministry in the Khabarovsk territory, Khabarovsk

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Саркоидоз - мультисистемный эпителиоидно-клеточный, неказеифицирующийся гранулематоз неизвестной природы. Диагностика этого заболевания достаточно определенно описана как в международном Положении о саркоидозе [4], так и в монографии Европейского респираторного общества [8]. Заболевание имеет стройную клиническую классификацию, которая отражена в МКБ 10-го пересмотра. Множество работ ежегодно раскрывают все новые тонкие детали патогенеза саркоидоза, определены наиболее вероятные гены - маркеры течения саркоидоза [2]. Наименее стандартизированным разделом в учении о саркоидозе является его лечение, которое проводится на основании эмпирического выбора лекарственных средств, основанного на исследованиях, носящих нестрогий наблюдательный характер, с учетом ожидаемой токсичности лекарственного средства [5]. С 2003 г. в России это заболевание было передано из фтизиатрической практики в общую лечебную сеть. Образование врачей в области диагностики и лечения саркоидоза стало важной задачей. Представляем описание клинического случая.

Наблюдение и обсуждение |

|

|

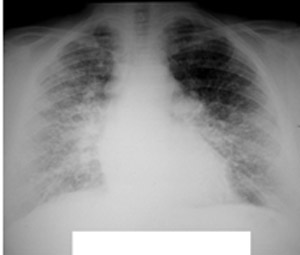

Пациентка С., 1954 г. р., 01.04.2004 г. после очередного флюорографического обследования была приглашена к врачу для дообследования. Прямая обзорная рентгенограмма органов грудной клетки (рис. 1) и срединная томография органов грудной клетки показали изменения в корнях обоих легких в виде гиперплазии внутригрудных лимфоузлов. В противотуберкулезном диспансере (ПТД) туберкулез был исключен. Предварительный диагноз: саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов, стадия 1. Пациентка направлена в Краевой клинический центр онкологии г. Хабаровска, где 27.05.2004 г. выполнена диагностическая торакотомия справа с биопсией лимфоузлов средостения. Получено гистологическое подтверждение диагноза: в биоптатах внутригрудного лимфатического узла были обнаружены эпителиоидно-клеточные неказеифицирующиеся гранулемы. Пациентка стала наблюдаться у пульмонолога. Назначен витамин Е 600 мг в сутки.

Рис. 1.

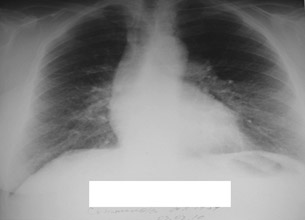

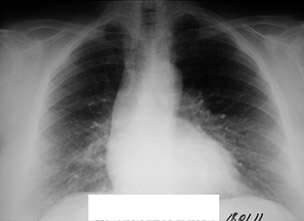

Все это время больная чувствовала себя хорошо. Беспокоили небольшие боли в области послеоперационного шва. В августе 2004 г. (через 5 мес. после выявленных изменений в легких) при динамическом обследовании выявлено продолжение роста бронхопульмональных лимфоузлов до 3,0 см, паратрахеальных - до 2,0-2,5 см (рис. 2). В прикорневых отделах, преимущественно внизу, появилась линейная сетчатость лимфостаза, в латеральных синусах жидкость. Данные физикального и лабораторного обследования патологии не выявили. В связи с прогрессирующим течением заболевания в сентябре 2004 г. больной был назначен преднизолон в дозе 15 мг в сутки. На фоне данной терапии через 3 мес. вышеперечисленные изменения на снимках исчезли. Рентгенологическая картина оставалась стабильной 07.12.2004 г., 18.01.2005 г., 05.03.2005 г. (рис. 3), в связи с чем преднизолон в марте 2005 г. был отменен (увеличение массы тела, диспепсические жалобы).

Рис. 2.

Рис. 3.

Через 6 мес., в сентябре 2005 г., при самостоятельном рентгенологическом контроле вновь выявлено резкое прогрессирование гранулематозного процесса в легких: появилась мелкоузелковая диссеминация в обоих легких, интерстициальное усиление легочного рисунка по мелкопетлистому типу, рецидив увеличения лимфоузлов всех обозначенных ранее групп на 1,0-1,5 см в диаметре. Диагноз был изменен на саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов и легких, стадия 2. Прогрессирование (рис. 4).

Рис. 4.

В последующем пациентка наблюдалась и получала бессистемное лечение в разных медицинских учреждениях города, включающее небольшой курс преднизолона - 25 мг с отменой и переходом на ингаляционные стероиды (альдецин по 4 дозы в сутки), затем наблюдалась в течение 3 мес., получая пентоксифилин по 0,2 г 2 раза в день. Соответственно на этих этапах лечения по данным рентгенологических снимков отмечалось сначала редуцирование лимфоузлов до полного их исчезновения, далее повторное прогрессирование процесса в обоих легких с увеличением лимфоузлов и появлением очаговой диссеминации от верхушек до диафрагмы, а затем слияние диссеминации в конгломераты с продолжающимся ростом лимфатических узлов. При ультразвуковом исследовании в воротах печени был выявлен лимфоузел овальной формы 3,2Ч1,5см. Состояние больной оставалось стабильным. Гемограмма без отклонений, по результатам анализа теста Вотчала-Тиффно наблюдалось снижение МОС 25, 50,75 . С ноября 2006 г. вновь начат курс преднизолона в дозе 30 мг, назначен пентоксифилин 0,2 г 2 раза в сутки. В апреле 2007 г. достигнута положительная рентгенологическая динамика (рис. 5), параметры функции внешнего дыхания (ФВД) стали лучше, физикальные данные и гемограмма в пределах нормы.

Рис. 5.

Однако на фоне лечения стероидными гормонами у больной отмечалось нарастание нежелательных явлений: прибавка массы тела на 10 кг, системная артериальная гипертензия, боли в эпигастрии, появление akne. С октября 2007 г. начато медленное снижение дозы преднизолона. В ноябре 2007 г. больная сама обратилась к пульмонологу с жалобами на явления ОРВИ. Доза преднизолона была снижена до 10 мг, и пациентка принимала стероид до начала декабря 2007 г. В мае 2008 г. cостояние больной было удовлетворительным, а в декабре вновь предъявила жалобы на неприятные ощущения за грудиной. На рентгенограмме от 25.12.2008 г. отмечено усиление легочных изменений, появление диссеминации, снижение всех показателей ФВД, тогда как гемограмма оставалась нормальной. До 2009 г. пульмонолога не посещала. На рентгенограмме от 5 августа 2009 г. было констатировано дальнейшее нарастание диссеминации легочной ткани (рис. 6). При осмотре отмечался избыточный вес до 2-й степени ожирения, появление подкожных узелков на плечах, спине, голенях. Диагноз: саркоидоз, 3 стадия, с поражением легких, кожи, прогрессирующее течение, рецидив. ДН 1ст.

Рис. 6.

Ввиду перенесенных серьезных нежелательных явлений при лечении преднизолоном пациентке, с сентября 2009 г. была предложена альтернативная терапия метотрексатом (1 раз в неделю с 7,5 до 15 мг). В течение 2009 г. состояние пациентки было удовлетворительным, переносимость метотрексата хорошей. При рентгенографии ОГК от 11.02.2010 г. была отмечена положительная динамика. Лейкопении и изменений биохимических параметров функции печени не было. ФВД более не снижалась. В октябре 2010 г. в связи с явлениями ОРВИ при отчетливой положительной рентгенологической динамике (рис. 7) был сделан 2-недельный перерыв в лечении метотрексатом, в течение которого пациентка принимала симптоматическую терапию, после чего возобновила прием метотрексата.

Рис. 7.

К январю 2011 г. была достигнута выраженная рентгенологическая динамика (рис. 8), метотрексат пациентка получает в течение 14 мес. Функция печени нормальная. ФВД остается сохранной (снизилась только МОС75). До февраля 2011 г. рецидива у больной не было. На фоне метротрексата рентгенографически была подтверждена ремиссия процесса.

Рис. 8.

Приведенный случай свидетельствует о том, что выявление пациента и его первичная диагностика соответствовали существующим требованиям к первичному обследованию больных с двусторонней лимфаденопатией. Туберкулез был исключен. Прогрессирование процесса в виде увеличения размеров внутригрудных узлов стало показанием к гистологическому подтверждению диагноза. Дальнейшее ведение пациента дискутабельно. Прогрессирование процесса является показанием к применению системных глюкокортикостероидов, в то же время желание пациента и возможность более щадящей терапии пентоксифиллином были реальной альтернативой, которая в течение 4 мес. позволила сохранить процесс стабильным. Пентоксифиллин обладает свойством угнетать образование эндогенного фактора некроза опухоли и применяется в лечении саркоидоза в России и за рубежом [7]. Следует отметить, что у данной больной, несмотря на нарастание рентгенологических изменений, клинические проявления практически отсутствовали. В анализируемом случае применение ингаляционного стероида альдецина оказалось неэффективным, процесс быстро прогрессировал. Метаанализ существующих исследований эффективности ингаляционных стероидов пока не позволяет говорить об их высокой самостоятельной эффективности, хотя их дальнейшее изучение при саркоидозе вполне перспективно [3, 6].

Назначение преднизолона кардинально изменило лучевую картину течения саркоидоза, была достигнута реверсия изменений. Однако именно во время лечения преднизолоном пациентка предъявила жалобы на состояние своего здоровья в связи с развитием нежелательных явлений. Системные стероиды считаются одним из самых эффективных средств патогенетической терапии саркоидоза, однако при длительности менее 4 мес. эффект их нестабилен, вероятность рецидивов высока [1]. Развившееся обострение привело к более тяжелой лучевой картине и большему снижению параметров спирометрии, чем до лечения гормоном. Назначение метотрексата соответствовало международному положению по ведению больных саркоидозом [1]. Метотрексат используется как противовоспалительное средство с середины XX в. и рекомендован в качестве альтернативной гормонам терапии саркоидоза. Именно этот препарат оказался достаточным для того, чтобы остановить прогрессирование процесса и достичь стойкой ремиссии.

Литература |

|

1. Дауров Б.И. Проблема реактивации саркоидоза и возможности ее решения: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - М., 2004.

1. Дауров Б.И. Проблема реактивации саркоидоза и возможности ее решения: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - М., 2004. 2. Шмелев Е.И. Саркоидоз // Атмосфера: пульмонология и аллергология. - 2004. - № 2 (13). - C. 3-10.

2. Шмелев Е.И. Саркоидоз // Атмосфера: пульмонология и аллергология. - 2004. - № 2 (13). - C. 3-10. 3. Baughman R.P., Lower E.E. A clinical approach to the use of methotrexate for sarcoidosis // Thorax. - 1999. - Vol. 54 (8). - P. 742-746.

3. Baughman R.P., Lower E.E. A clinical approach to the use of methotrexate for sarcoidosis // Thorax. - 1999. - Vol. 54 (8). - P. 742-746. 4. Hunninghake G. W., Costabel U., Ando M. et al. Statement on sarcoidosis // Am J Crit Care Med. - 1999. - Vol. 160. - P. 736-755.

4. Hunninghake G. W., Costabel U., Ando M. et al. Statement on sarcoidosis // Am J Crit Care Med. - 1999. - Vol. 160. - P. 736-755. 5. Moller D.R. Treatment of sarcoidosis - from a basic science point of view // J Intern Med. - 2003. - Vol. 253 (1). - P. 31-40.

5. Moller D.R. Treatment of sarcoidosis - from a basic science point of view // J Intern Med. - 2003. - Vol. 253 (1). - P. 31-40. 6. Paramothayan S., Jones P.W. Corticosteroid therapy in pulmonary sarcoidosis: a systematic review // JAMA. - 2002. - Vol. 287 (10). - P. 1301-1307.

6. Paramothayan S., Jones P.W. Corticosteroid therapy in pulmonary sarcoidosis: a systematic review // JAMA. - 2002. - Vol. 287 (10). - P. 1301-1307. 7. Popova E. N., Bolevich S. B, Fomin V. V. et al. Pulmonary hypertension associated with sarcoidosis and experience of treatment with pentoxifylline (Vasonite) // Eur Resp J. - 2006. - Vol. 28 (Suppl. 50): Ref. - P. 2491.

7. Popova E. N., Bolevich S. B, Fomin V. V. et al. Pulmonary hypertension associated with sarcoidosis and experience of treatment with pentoxifylline (Vasonite) // Eur Resp J. - 2006. - Vol. 28 (Suppl. 50): Ref. - P. 2491.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Наблюдение и обсуждение |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»