2012 год № 3

Хирургия

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

В настоящее время одним из наиболее эффективных и современных методов изучения и контроля процессов консолидации переломов костей является ультразвуковое исследование [1, 4, 6]. Проведение допплерографии в зоне перелома позволяет оценить состояние локального кровотока и соответственно течение репарационных процессов [2, 3, 5].

С целью объективной оценки сращения отломков при переломах ключицы проведено ультразвуковое исследование в группах детей, которым проводилось хирургическое лечение (открытая репозиция) с использованием как накостного, так и внутрикостного металлоостеосинтеза.

Так как состояние кровообращения в зоне перелома является одним из основных факторов, определяющих сращение, в процессе ультразвукового исследования проводилась допплерография в зоне перелома ключицы. Кроме того, в ходе исследования осуществлялась оценка качества репозиции костных отломков и анатомических соотношений в грудино-ключичных суставах (ГрКС), в сравнительном аспекте, между травмированной и больной стороной. В доступной нам литературе проблема изучения состояния грудино-ключичных суставов с применением ультразвуковой диагностики и оценкой качественных и количественных ультразвуковых характеристик ГрКС при переломах ключицы представлена недостаточно широко. В ходе исследования оценивались ширина суставной щели, толщина покровного хряща, эхоструктура и толщина межсуставного диска. Результаты ультразвукового обследования сопоставлены с данными рентгенографии.

Материалы и методы |

|

|

Обследовано 20 пациентов, средний возраст которых составил 11±0,25 лет. Исследование проводилось на 10-12 сут после операции и перед выпиской на амбулаторный этап лечения.

Ультразвуковое исследование осуществлялось в группе пациентов, оперированных с применением накостного металлоостеосинтеза (НкМОС), и в группе больных, у которых для фиксации отломков ключицы применен внутрикостный металлоостеосинтез (ВкМОС). Гендерные различия не учитывались.

Во всех случаях по определенной схеме производилось ультразвуковое исследование на аппарате "Logiq S6" (GE, США) линейным датчиком с частотой 5-12МГц. При этом оценивались следующие ультразвуковые параметры: смещение костных отломков по ширине (мм); количество сосудов в зоне перелома - единичные, множественные; скоростные показатели кровотока: Vmax/Vmin (см/с), индекс резистентности - RI; ширина грудино-ключичного сустава (мм) - расстояние между суставными поверхностями грудины и до стернального конца ключицы; толщина суставного хряща ключицы и грудины (мм).

Результаты и обсуждение |

|

|

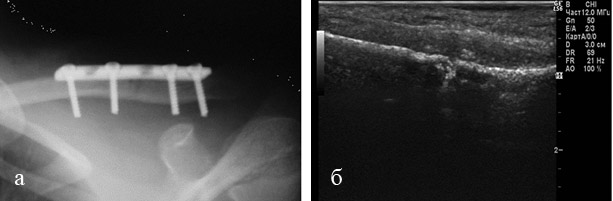

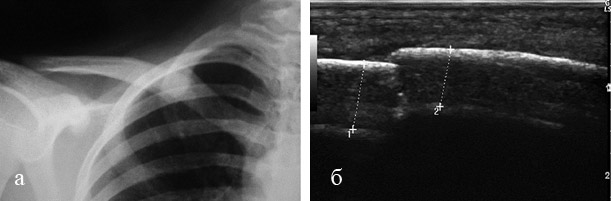

Ультразвуковая оценка наличия смещения костных отломков ключицы проводилась по уровню расположения крайних точек кортикальных пластинок стернального и акромиального фрагментов при сканировании области перелома в разных плоскостях. При расположении крайних точек излома кортикальных пластинок отломков ключицы на одном уровне ультразвуковая картина оценивалась как полная репозиция (рис. 1а, б). Расположение кортикальных пластинок отломков на разных уровнях оценивалось как наличие их смещения (рис. 2а, б). Преобладание случаев остаточного смещения отмечено в группе ВкМОС (табл. 1).

Рис. 1. Положение отломков ключицы после открытой репозиции, металлоостеосинтеза моделированной пластиной: а - рентгенологическая картина, отражающая репозицию костных отломков; б - ультразвуковая картина положения отломков, кортикальные пластинки расположены на одном уровне.

Рис. 2. Перелом ключицы со смещением отломков: а - на рентгенограмме поврежденной ключицы определяется поперечное смещение костных отломков; б - ультразвуковая картина смещения отломков, кортикальные пластинки расположены на разных уровнях.

| Группа | Средний возраст (лет) | Наличие остаточного смещения отломков |

|---|---|---|

| НкМОС (n=11) | 11,72±0,52 | 4 (36%) |

| ВкМОС (n=9) | 11,14±0,50 | 7 (78%) |

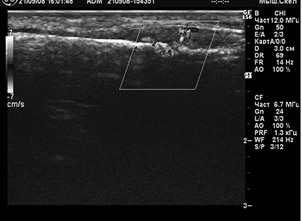

При изучении кровоснабжения зоны перелома ключицы по данным допплерографии установлены значимые различия в качественных показателях у больных в изучаемых группах. В группе больных, которым произведен НкМОС, сосуды лоцировались в 10 (91%) случаях, в группе же с ВкМОС сосуды в зоне перелома определены в 6 (66,7%) случаях. При этом у 8 из 10 детей, оперированных с применением накостных моделированных по форме ключицы пластин, степень васкуляризации была выше, что определялось количеством лоцируемых сосудов в зоне перелома - два и более (рис. 3). У пациентов, оперированных с применением внутрикостной фиксации, множественный кровоток отмечен лишь в 1 из 6 случаев, а контрольное рентгенографическое исследование характеризовалось более поздним закрытием линии перелома. В то же время значимой разницы показателей, характеризующих кровоток (скоростные показатели, индекс резистентности), в рассматриваемых группах больных не выявлено (табл. 2).

Рис. 3. Пациент Влад, 10 лет. Допплерография области перелома ключицы: в зоне перелома регистрируется множественный кровоток

| Группа | ЧСРК* | Характер васкуляризации | Характеристики кровотока | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| единичн. | множеств. | Vmax | Vmin | Ri | ||

| НкМОС | 10 (91%) | 2 (20%) | 8 (80%) | 5,6±0,31 | 2,4±0,23 | 0,57±0,02 |

| ВкМОС | 6 (66,7%) | 5 (84,4%) | 1 (16,6%) | 5,1±0,68 | 2,6±0,43 | 0,60±0,03 |

Примечание. *ЧСРК - число случаев регистрируемого кровотока.

При изучении состояния ГрКС в обеих группах наблюдаемых больных выявлена асимметрия ширины суставов травмированной и здоровой сторон, с несколько большей частотой при использовании ВкМОС. Разница ширины грудино-ключичных суставов здоровой и травмированной сторон после операции в сравниваемых группах была меньшей у больных с НкМОС (табл. 3).

| Изучаемые группы | Число детей с асимметрией ширины ГКС | Средняя ширина ГрКС (мм) | Средняя разность ширины ГрКС (мм) | |

|---|---|---|---|---|

| больной | здоровый | |||

| ВкМОС (n=11) | 10 (91%) | 1,25±0,08 | 1,09±0,08 | 0,22±0,03 |

| НкМОС (n=9) | 5 (55%) | 1,14±0,06 | 1,07±0,07 | 0,07±0,01 |

Это, на наш взгляд, обусловлено более оптимальным восстановлением линейных и угловых параметров плечевого пояса при проведении металлоостеосинтеза пластинами, моделированными по форме ключицы.

Следует отметить, что во всех случаях ширина суставной щели травмированной стороны была больше, чем здоровой, и сопровождалась дислокацией межсуставного диска, при этом контур диска визуализировался как неровный, а структура была сопоставима с контрлатеральной стороной.

Изменения указанных ультразвуковых параметров являются следствием нарушения пространственной ориентации ключицы и дислокации суставного конца ключицы. Указанные ультразвуковые параметры требуют дальнейшего изучения с целью оптимизации тактики хирургического лечения травматических повреждений у детей и определения тактики реабилитационных мероприятий.

Выводы |

|

|

- Анализ результатов ультразвукового исследования области повреждения ключицы в изучаемых группах больных выявил значимые различия восстановления анатомии ключицы, а также состояния кровоснабжения зоны перелома. Так, у пациентов, оперированных с применением внутрикостного металлоостеосинтеза, в значительном числе случаев отмечена неполная репозиция отломков, относительно низкая васкуляризация зоны перелома.

- Ультразвуковое исследование позволяет получить объективные данные не только морфометрических и структурных параметров зоны перелома, но и грудино-ключичных суставов при различных патологических состояниях. При этом установлена значительно большая асимметрия ширины суставов травмированной и здоровой стороны в случаях использования внутрикостного металлоостеосинтеза при переломах ключицы.

- Использование ультразвукового мониторинга при переломах у детей способствует прогнозированию возможных вариантов течения репаративных процессов в зоне перелома и указывает на целесообразность более широкого использования в клинической практике остеосинтеза, учитывающего анатомические особенности скелета.

Литература |

|

1. Аманов В.Р. Эхографический мониторинг репаративной регенерации костной ткани у больных, оперированных по поводу опухолей длинных костей // Эхография. - 2004. - Т. 5, № 1. - С. 78-83.

1. Аманов В.Р. Эхографический мониторинг репаративной регенерации костной ткани у больных, оперированных по поводу опухолей длинных костей // Эхография. - 2004. - Т. 5, № 1. - С. 78-83. 2. Бондаренко А.В., Куликов В.П., Печенин С.А. Использование допплерографии в оценке лечения репаративной регенерации диафизарных переломов костей голени // Эхография. - 2002. - Т. 3, № 2. - С. 215-220.

2. Бондаренко А.В., Куликов В.П., Печенин С.А. Использование допплерографии в оценке лечения репаративной регенерации диафизарных переломов костей голени // Эхография. - 2002. - Т. 3, № 2. - С. 215-220. 3. Заводовская В.Д., Попов В.П., Григорьев Е.Г. Ультразвуковые методы в оценке консолидации после применения металлоостеосинтеза при переломах костей // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2008. - № 3. - С. 84-90.

3. Заводовская В.Д., Попов В.П., Григорьев Е.Г. Ультразвуковые методы в оценке консолидации после применения металлоостеосинтеза при переломах костей // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2008. - № 3. - С. 84-90. 4. Зубарев А.В. Ультразвуковая диагностика в травматологии: практ. руководство для врачей. - М.: Видар, 2006. - 134 с.

4. Зубарев А.В. Ультразвуковая диагностика в травматологии: практ. руководство для врачей. - М.: Видар, 2006. - 134 с. 5. Тухбатулин М.Г., Клюшин Ю.А., Клюшкин С.И. Комплексная эхография в оценке динамики репаративных процессов при переломах костей // Эхография. - 2002. - Т. 3, № 4. - С. 382-387.

5. Тухбатулин М.Г., Клюшин Ю.А., Клюшкин С.И. Комплексная эхография в оценке динамики репаративных процессов при переломах костей // Эхография. - 2002. - Т. 3, № 4. - С. 382-387. 6. Юджин МакНелли. Ультразвуковое исследование костно-мышечной системы.- М.: Видар, 2007. - 400 с.

6. Юджин МакНелли. Ультразвуковое исследование костно-мышечной системы.- М.: Видар, 2007. - 400 с.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»