2012 год № 4

Внутренние болезни

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Острые бронхолегочные заболевания у детей школьного возраста находятся в центре внимания педиатров, что связано с высоким удельным весом этой патологии в структуре заболеваемости и смертности [1, 9, 11]. Важное место среди них занимают бронхиты и пневмонии, для которых остаются характерными поздняя диагностика и высокий уровень диагностических ошибок [2, 8, 9]. Высокая заболеваемость (особенно в организованных коллективах - школах, колледжах) и появление малосимптомных и тяжелых форм заболеваний отмечена в различных климатогеографических регионах страны. Это обусловлено многообразием возбудителей и клинических вариантов течения болезни, определяющих сложность дифференциальной диагностики, необходимостью начинать лечение эмпирически до выявления возбудителя. В связи с этим, применение дополнительных неинвазивных акустических методов диагностики бронхитов и пневмоний у детей школьного возраста может оказаться полезным для раннего распознавания заболеваний [5, 8].

Цель работы - оценить эффективность метода трансторакальной компьютерной бронхофонографии для диагностики бронхита и внебольничной пневмонии у детей школьного возраста.

Материалы и методы |

|

|

Под наблюдением находились 485 детей в возрасте от 10 до 17 лет, поступивших в соматическое отделение Городской детской клинической больницы № 3 г. Владивостока с направительными диагнозами "бронхит" или "пневмония" в период 2006-2011 гг. Преимущественно это были дети в возрасте от 10 до 14 лет (62,7%), и девочки (60, 4%). Возрастно-половая структура наблюдавшихся детей и объем проведенных исследований представлены в табл. 1.

| Диагноз | Возраст, чел./% | Пол, чел. / % | Проведенные исследования | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10-14 лет | 15-17 лет | Жен. | Муж. | Рентгенография органов грудной клетки | ТКБФГ, чел./акустич. точек | |

| Бронхит | 96/31,6 | 49/27,1 | 89/30,4 | 56/29,2 | 126 | 38/2692 |

| Пневмония | 208/68,4 | 132/72,9 | 204/69,6 | 136/70,8 | 340 | 118/8096 |

| Всего | 304/100 | 181/100 | 293/100 | 192/100 | 466 | 156/ 10788 |

Изучались клинико-рентгенологические особенности, проводилась оценка физического развития больных детей в исследуемых группах с определением индивидуально-типологических закономерностей развития (гармоничность, соматотип, количественная оценка компонентов тела с помощью метода биоимпедансметрии) [7]. Обзорная рентгенография органов грудной клетки проведена в группе детей с бронхитом в 86,9% случаев, в группе больных с пневмонией - в 100%. 156 больным (38 - с диагнозом "бронхит" и 118 - "пневмония") дополнительно диагноз подтвержден методом трансторакальной компьютерной бронхофонографии. Метод ТКБФГ заключается в измерении интенсивности звуков голоса ребенка, проведенных на грудную стенку, и анализе его параметров спектральным методом с разделением спектральных составляющих, ответственных за воздушный и структурный (тканевой) механизмы звукопроведения [4, 6]. Трансторакальная компьютерная бронхофонография проводится по методике традиционной бронхофонии. Акустический датчик устанавливается рукой врача последовательно в каждое межреберье, по всем топографическим линиям грудной клетки [3].

Всего в группе детей с бронхитом обследовано 2692 акустические точки, в группе школьников с пневмонией - 8096. Полученные акустические сигналы трансформируются в дискретную форму, обрабатываются с помощью программ SpectraLab и Mat Lab 7.0. На спектрограммах больных бронхитом и пневмонией детей регистрировали амплитуды (A1, A2, A3) и частоты (f1, f2, f3) первых трех спектральных пиков, и вычислялись акустические коэффициенты [4]. Для всей выборки с применением непараметрической описательной статистики (программа Statistica 6,0) рассчитаны 5%-ный (Q5) и 95%-ный (Q95) перцентили (квантили) распределения каждого из описанных выше параметров. Пороговые значения определялись путем максимизации показателей чувствительности и специфичности (метод ROC-анализа) [10]. В результате полученных данных разработаны критерии акустической диагностики патологического очага в легком [4].

Результаты и обсуждение |

|

|

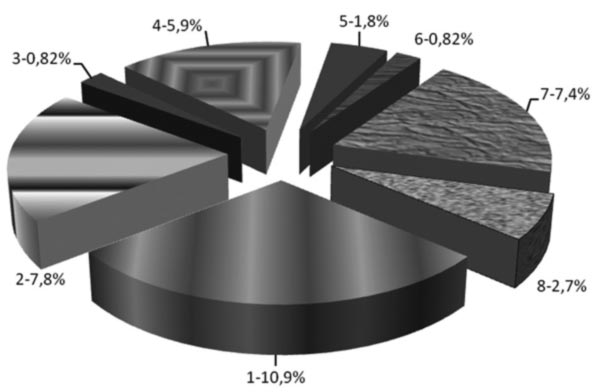

Из наблюдавшихся пациентов 78,1% детей школьного возраста лечились амбулаторно в течение 5±2,1 дн., в 67,8% случаев дети поступали по направлению из детских поликлиник города. В последние пять лет отмечено увеличение числа больных детей школьного возраста с поздней обращаемостью, и, как следствие этого, возросла несвоевременная диагностика бронхитов и пневмоний в данной возрастной группе. Изучение антенатального анамнеза выявило у 75,9% наблюдаемых детей отягощенный преморбидный фон, нозология которого зависела от возрастного периода. Преморбидный фон больных детей острой бронхолегочной патологией (10-17 лет) представлен на рисунке.

При оценке физического развития выявлено, что 372 (76,7%) ребенка имели среднее развитие, 41 (8,5%) -выше среднего, 72 (14,8%) - ниже среднего. При проведении биоимпедансметрии отмечено, что 28,9% имеют склонность к ожирению (преимущественно это девочки), у 29,3% повышенный индекс массы тела, причем у 46,4% девочек он был повышен более чем на 63±3,4%. У 32,2% детей отмечено увеличение жировой массы и в 51,1% случаев - на 78,2±4,1%. Значимые изменения отмечены в содержании внеклеточной жидкости: в 73,4% случаев выявлено ее повышение. У 378 (77,9%) детей отмечено гармоничное развитие и у 22,1% - дисгармоничное (2/3 больных из группы с диагнозом пневмонии).

Рис. 1. Преморбидный фон больных детей острой бронхолегочной патологией (10-17 лет). 1 - хронический тонзиллит; 2 - хронический гастрит и гастродуоденит; 3 - язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 4 - нарушения билиарного тракта; 5 -дистрофии; 6 - ожирение; 7 - нейроциркуляторные дистонии различного типа и генеза; 8 - хронический пиелонефрит.

Изучены современные клинико-рентгенологические особенности течения острого простого бронхита у детей 10-17 лет. Температурная кривая чаще носила субфебрильный характер (66,9%), и длительность не превышала 4,3±0,17 дн.; у 32 больных (22,1%) - фебрильный и у 11% - клинические симптомы бронхита протекали на фоне нормальной температуры. В группе детей сухой кашель в начале заболевания беспокоил в 78,6% случаев (у 114 чел.); бронхолегочный синдром в 88,9% имел набор типичных признаков: сухие рассеянные хрипы без четкой локализации, перкуторный звук с коробочным оттенком. При рентгенологическом обследовании: усиление легочного рисунка, особенно в прикорневых и нижнемедиальных зонах, усиление перибронхиального рисунка, у 32 больных - деформация (чаще в группе детей 15-17 лет) за счет сосудистой гиперемии. В этой же возрастной группе изучены клинико-рентгенологические особенности пневмонии у детей школьного возраста на современном этапе. Согласно клиническим и рентгенологическим данным, пневмония у 131 (38,5%) ребенка была правосторонней, у 71 (20,9%) - левосторонней, у 138 (40,6%) - двусторонней. У 260 (76,5%) пациентов она носила очаговый характер, у 43 (12,6%) -очагово-сливной и у 37 (10,9%) - сегментарный. Осложнения зарегистрированы у 5 (1,5%) больных, все осложнения были легочными. Наиболее частыми сегментами локализации пневмонии были: в правом легком - SV, SVII, SVIII, SIX и SX, в левом - SIX, SX. У детей школьного возраста (10 -17 лет) в последние годы увеличилось число "нетипичных" пневмоний, несоответствий аускультативных и рентгенологических данных, что подтверждено нашими исследованиями. Так, в клинической симптоматике пневмонии выявлен ряд особенностей: гипертермичесий синдром выражен только в 64,4% (у 219 чел.); у 6 (1,8%) детей течение пневмонии происходило на фоне нормальной температуры; в этой группе детей сухой кашель беспокоил в 73,8% случаев (у 251 чел.); бронхолегочный синдром не всегда имел набор типичных признаков: только 72,9% детей (248 чел.) имели характерные локальные физикальные изменения (измененное дыхание, притупление перкуторного звука - у 62,6% (213 чел.), локальные хрипы - у 80,0% (272 чел.). Срок нормализации температуры после начала адекватной антибактериальной терапии составил 4,2±0,8 дн. (у детей с отягощенным преморбидым фоном он составил 5,1±1,2 дн.). В этой возрастной группе отмечены и рентгенологические особенности. За последние пять лет увеличилась доля сегментарного и очагово-сливного характера поражения, в 80% случаев отмечались изменения со стороны корней легких: расширение, их неструктурность, уплотнение.

Особенности современного течения острой бронхолегочной патологии, а именно бронхита и пневмонии, позволило применить акустический метод для оптимизации диагностики: дополнительно в этой группе детей проведена трансторакальная компьютерная бронхофонография. Обследованы 156 детей в возрасте 10-17 лет (в группе детей с бронхитом 38 чел. и 118 детей - с пневмонией). В качестве акустической аппаратуры для осуществления данного метода исследования использовали информационно-измерительный комплекс, состоящий из акустического датчика, персонального компьютера со встроенной звуковой картой и пакета прикладных программ. Вычислялись следующие параметры: разность между амплитудами первого, второго и третьего акустических пиков, отношение разности амплитуд и частот первых трех акустических пиков, частота первого акустического пика, разность значений амплитуд первых двух пиков справа и слева [4, 5]. Были рассчитаны показатели акустических коэффициентов у детей с бронхитом (табл. 2) и внебольничной пневмонией (табл. 3). Так, у детей при бронхите частота первого спектрального пика (f1) при проведении голосовых звуков от произнесения фразы "Три-три" составила 302,81±3,63 Гц (имелись достоверные различия в сравнении с показателями у здоровых детей (р<0,05) во всех возрастных группах). Показатель разности амплитуд первого и второго спектральных пиков (А1,2) был равен 16,84±2,32 (отмечено увеличение его в сравнении со здоровыми почти в 2 раза, р<0,001). Отношение разности амплитуд и частот первых двух акустических пиков (A1,2/f 2,1) и разности амплитуд и частот второго и третьего акустических пиков (A2,3/f 3,2) статистически были недостоверны (р>0,05) во всех возрастных группах, но эти два показателя значимы при очагово-инфильтративных изменениях в легких, т.е. при наличии пневмонического очага, что нехарактерно для бронхита.

| Акустические коэффициенты | 10-14 лет (1 гр.) (М±m) | 15-17 лет (2 гр.) (М±m) | 10-17 лет (М±m) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ЗД | ОБ | ЗД | ОБ | ЗД | ОБ | |

| A1,2 - разность между амплитудами первого и

второго акустических пиков, дБ | 10,216±1,31 | 17,983* ±2,74 | 7,053±1,27 | 15,198**±3,76 | 8,451±1,46 | 16,843**±2,32 |

| A1,2/f2,1 - отношение разности амплитуд и частот

первых двух акустических пиков, дБ/Гц | -0,096±0,006 | -0,099±0,004 | -0,088±0,009 | -0,089±0,005 | -0,091±0,007 | -0,094±0,004 |

| A2,3/f3,2 - отношение разности амплитуд и частот

второго и третьего акустических пиков, дБ/Гц | - 0,079±0,006 | - 0,084±0,006 | -0,086±0,005 | -0,094±0,010 | -0,082±0,006 | -0,089 ±0,008 |

| f1 - частота первого акустического пика, Гц | 252,13±3,25 | 304,42*±4,61 | 212,19±2,07 | 298,41*±3,22 | 231,28±2,36 | 302,81*±3,63 |

Примечания. * - значимость различий между группами ЗД (здоровые дети) и ОБ (больными острым бронхитом) (р < 0,05); ** - значимость различий между группами ЗД и ОБ (р < 0,001).

При расчете показателей акустических коэффициентов у детей с внебольничной пневмонией (табл. 3) прослеживается четкая тенденция к увеличению частоты первого акустического пика (f1) на 66,7% (p<0,05) в точках, вовлеченных в патологический процесс в легких (в данном случае при пневмонии) в сравнении с f1 без признаков пневмонического очага, и вне зависимости от возраста этот показатель остается значимым. Показатель отношения разности амплитуд и частот первых двух акустических пиков статистически различен (p<0,001) в зависимости от наличия пневмонического очага, и средние показатели вне зависимости от возраста сохраняют выраженную (p<0,001) тенденцию к снижению. Коэффициент отношения разности амплитуд и частот второго и третьего акустических пиков (A2,3/f3,2) имеет сходные тенденции и величины.

| Акустические коэффициенты | 10-14 лет (1 гр.) (М±m) | 15-17 лет (2 гр.) (М±m) | 10-17 лет (М±m) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ОП (-) | ОП (+) | ОП (-) | ОП (+) | ОП (-) | ОП (+) | |

| A1,2 - разность между амплитудами первого и

второго акустических пиков, дБ | 11,763±2,47 | 21,983**±2,79 | 9,749±3,27 | 19,293**±3,81 | 11,083±2,89 | 20,953*±2,82 |

| A1,2/f2,1 - отношение разности амплитуд и частот

первых двух акустических пиков, дБ/Гц | -0,056±0,006 | -0,101**±0,004 | -0,038±0,009 | -0,086*±0,005 | -0,049±0,007 | -0,095*±0,004 |

| A2,3/f3,2 - отношение разности амплитуд и частот второго и третьего акустических пиков, дБ/Гц | -0,048±0,007 | -0,094*±0,006 | -0,058±0,005 | -0,102**±0,010 | -0,057±0,006 | -0,098*±0,008 |

| f1 - частота первого акустического пика, Гц | 212,63±3,75 | 376,41**±4,24 | 167,46±2,48 | 198,41*±3,32 | 188,28±2,86 | 282,71*±3,73 |

Примечания. * - значимость различий между группами ОП (-) (акустические точки без признаков пневмонического очага) и ОП (+) (акустические точки с признаками пневмонического очага) (р<0,05); ** - значимость различий между группами ОП (-) (акустические точки без признаков пневмонического очага) и ОП (+) (акустические точки с признаками пневмонического очага) (р < 0,001).

Выводы |

|

|

Итак, у подростков на современном этапе можно отметить некоторые особенности: постепенное (чаще) начало заболевания на фоне длительной субфебрильной температуры; упорный малопродуктивный, длительно сохраняющийся сухой кашель; несоответствие аускультативных данных и общего состояния больного; отсутствие эффекта от назначения традиционной антибактериальной терапии (пенициллины, цефалоспорины). Все это требует дифференцированного подхода к постановке диагноза и проведению рациональной антибактериальной терапии, назначению дополнительных методов исследования (иммунологических, бактериологических и др.). Поэтому помимо клинико-рентгенологического исследования больным проводился акустический метод исследования легких - ТКБФГ. Акустическими характеристиками патологического снижения пневматизации при пневмонии являются: увеличение f1 и A1,2 в точках, вовлеченных в патологический процесс в легких (p<0,001) при выраженной (p<0,001) тенденции к снижению A1,2/f2,1 и A2,3/f3,2. Акустическая картина острого бронхита не имела столь значимых отклонений, как при пневмонии, но выявлены два значимых коэффициента: f1 и А1,2. Показано, что метод трансторакальной компьютерной бронхофонографии позволяет акустически визуализировать патологический пневмонический очаг с высокой чувствительностью (87,2%) при пневмонии и менее (48,3%) - при бронхите у детей школьного возраста.

Литература |

|

1. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Антонова Е.В. и др. Современные подходы в изучении заболеваемости детского населения // Рос. педиатр. журнал. - 2008. - № 5.- С. 4-7.

1. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Антонова Е.В. и др. Современные подходы в изучении заболеваемости детского населения // Рос. педиатр. журнал. - 2008. - № 5.- С. 4-7. 2. Бондарь Г.Н., Шеметова Е.В., Рассказова В.Н. Клинико-рентгенологические особенности внебольничных пневмоний у детей Владивостока // Тихоокеанский мед. журнал. - 2005. - № 3. - С. 70-72.

2. Бондарь Г.Н., Шеметова Е.В., Рассказова В.Н. Клинико-рентгенологические особенности внебольничных пневмоний у детей Владивостока // Тихоокеанский мед. журнал. - 2005. - № 3. - С. 70-72. 3. Кулаков Ю.В., Бондарь Г.Н., Коренбаум В.И. Способ диагностики заболеваний легких у детей // Удостоверение на рацпредложение № 2549 от 26.01.2004 г. Патентный отдел ГОУ ВПО "ВГМУ Росздрава".

3. Кулаков Ю.В., Бондарь Г.Н., Коренбаум В.И. Способ диагностики заболеваний легких у детей // Удостоверение на рацпредложение № 2549 от 26.01.2004 г. Патентный отдел ГОУ ВПО "ВГМУ Росздрава". 4. Коренбаум В.И., Бондарь Г.Н., Костив А.Е. и др. Способ акустической диагностики очаговых изменений в легких человека. // Патент РФ 2304928, 2007.

4. Коренбаум В.И., Бондарь Г.Н., Костив А.Е. и др. Способ акустической диагностики очаговых изменений в легких человека. // Патент РФ 2304928, 2007. 5. Крукович Е.В., Бондарь Г.Н. Изучение особенностей функции внешнего дыхания и акустических закономерностей звукопроведения у подростков Приморского края с использованием трансторакальной компьютерной бронхофонографии // Тихоокеанский мед. журнал.- 2011. - № 2.- С. 56-60.

5. Крукович Е.В., Бондарь Г.Н. Изучение особенностей функции внешнего дыхания и акустических закономерностей звукопроведения у подростков Приморского края с использованием трансторакальной компьютерной бронхофонографии // Тихоокеанский мед. журнал.- 2011. - № 2.- С. 56-60. 6. Крукович Е.В., Бондарь Г.Н. Морфофункциональные и акустические показатели здоровых детей школьного возраста в Приморском крае // Актуальные вопросы охраны материнства и детства на современном этапе: сб. мат. I съезда педиатров Дальнего Востока. - Хабаровск: Издат. дом "Арно", 2010.- С. 146-148.

6. Крукович Е.В., Бондарь Г.Н. Морфофункциональные и акустические показатели здоровых детей школьного возраста в Приморском крае // Актуальные вопросы охраны материнства и детства на современном этапе: сб. мат. I съезда педиатров Дальнего Востока. - Хабаровск: Издат. дом "Арно", 2010.- С. 146-148. 7. Кузнецова Н.С. Применение метода биоимпедансметрии для исследования состава тела у школьников // Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии: мат. X Российского конгресса. - М., 2011. - С. 292-293.

7. Кузнецова Н.С. Применение метода биоимпедансметрии для исследования состава тела у школьников // Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии: мат. X Российского конгресса. - М., 2011. - С. 292-293. 8. Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова С.Э. Современные функциональные методы исследования в детской пульмонологии. - М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2007. - 28 с.

8. Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова С.Э. Современные функциональные методы исследования в детской пульмонологии. - М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2007. - 28 с. 9. Подростковая медицина: рук-во. - 2-е изд. [под ред. Л.И. Левиной, А.М. Куликова]. - СПб.: Питер, 2006. - 544 с.

9. Подростковая медицина: рук-во. - 2-е изд. [под ред. Л.И. Левиной, А.М. Куликова]. - СПб.: Питер, 2006. - 544 с. 10. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica. - М.: Медиа Сфера, 2002. - С. 185.

10. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica. - М.: Медиа Сфера, 2002. - С. 185. 11. Чучалин А.Г. Институт пульмонологии: история и основные научные направления // Пульмонология. - 2006. - № 4. - С. 5-9.

11. Чучалин А.Г. Институт пульмонологии: история и основные научные направления // Пульмонология. - 2006. - № 4. - С. 5-9.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»