2012 год № 4

Педиатрия

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

В последние десятилетия в нашей стране снижается перинатальная смертность, но отмечается рост заболеваемости младенцев [9]. Наиболее распространенным хроническим заболеванием легких у детей грудного и раннего возраста является бронхолегочная дисплазия (БЛД) [2].

Начинаясь в периоде новорожденности, БЛД часто определяет качество жизни детей грудного и раннего возраста, в ряде случаев приводя к смерти. Смертность у детей с БЛД, по данным разных авторов, на первом году жизни составляет 10-25% [3], 23-36 % [6].

Несмотря на многочисленные публикации, посвященные механизмам развития, клинике, диагностике, методам лечения, профилактике, патоморфологическим проявлениям БЛД [2, 4, 7, 8, 10], сохраняется научно-практический интерес к данной патологии у детей раннего возраста. В связи с совершенствованием техники респираторной терапии и широким внедрением заместительной терапии сурфактантом, появились новые патофизиологические формы заболевания [5]. В экспериментальных работах на модели данного заболевания проведены морфометрические исследования легочной ткани у животных [1], однако в педиатрической практике таких исследований в доступной литературе не встречается.

Целью исследования явилось изучение морфологической картины бронхолегочной дисплазии у детей в зависимости от формы заболевания.

Материалы и методы |

|

|

Исследование проводилось на базе Забайкальского краевого патологоанатомического бюро (зав. детским отделением - Е.А. Димова) и Читинской государственной медицинской академии (кафедра гистологии, зав. кафедрой - канд. мед. наук Н.Н. Страмбовская)

В исследование включены данные 40 детей, умерших в возрасте от 1 мес. до 1 г. (в период 2006-2010 гг.). Проведен анализ клинико-анамнестической картины заболевания и гистологических срезов легких умерших детей. Для гистологического исследования производился забор ткани легкого (подвергалась стандартной проводке и заливке в парафин, в виде тонких срезов окрашивалась гематоксилином-эозином). Оценка проводилась при световой микроскопии, окуляр 20, объектив х10 х40 х100 (увеличение в 200, 800 и 2000 раз), изучалось от 10 до 20 полей зрения каждого среза, измерялись размеры альвеол и межальвеолярных промежутков.

Все пациенты были разделены на две группы. В первую (основную) группу вошли 30 умерших детей с диагностированной бронхолегочной дисплазией, которая явилась сопутствующим клинико-морфологическим диагнозом. Причиной смерти детей были заболевания: гидроцефалия - в 25% случаев (10 чел.); некротизирующий энтероколит - в 23% (7 чел.); внутриутробные инфекции неуточненной этиологии с преимущественным поражением ЦНС - в 23% (7 чел.); множественные врожденные пороки развития - в 20% (6 чел.). Критерии включения в основную группу: ИВЛ на первой неделе жизни; терапия кислородом более 21% в возрасте 28 дн. и старше; дыхательная недостаточность, бронхообструктивный синдром в возрасте 28 дн. и старше; специфические рентгенографические изменения.

Во вторую (группу сравнения) вошли 10 детей без заболеваний легких, причиной смерти которых явились в 40% (4 чел.) - синдром внезапной смерти, в 40% (4 чел.) - гидроцефалия, в 20% (2 чел.) - некротизирующий энтероколит.

Критерием исключения из исследования явилось наличие пороков развития дыхательных путей, гемодинамически значимых врожденных пороков сердца, диафрагмальной грыжи и хромосомных аномалий.

Основная группа детей разделена на две подгруппы в зависимости от формы заболевания (согласно принятой рабочей классификации клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей, 2009 г.). В первую подгруппу вошли дети с классической формой БЛД - 17 чел. (57%). Диагноз устанавливался недоношенным детям с РДС новорожденных, находившимся на ИВЛ с "жесткими параметрами" (FiO2 >40%, высокое PIP) более 3 сут; фиброзом, буллами, вздутием легких на рентгенограмме органов грудной клетки. Вторую подгруппу составили дети с новой формой БЛД - 13 чел. (43%). Данная форма заболевания диагностирована у детей с гестационным возрастом менее 32 нед., с отсутствием ИВЛ с "жесткими параметрами" в анамнезе, у которых применялся эндогенный сурфактант, на рентгенограмме органов грудной клетки выявлялось равномерное затенение ("затуманенность"), без вздутия легких.

Сравниваемые подгруппы не имели статистических различий по гестационному возрасту, возрасту смерти, массе тела при рождении и половому составу (р> 0,05) (табл. 1).

| Признаки | Группа сравнения, n=10 | Основная группа, n=30 |

|---|---|---|

| Гестационный возраст, нед. (min-max) | 30,1 ±3,8 (26-38) | 31,4±3,4 (26-38) |

| Возраст смерти, мес. (min-max) | 1,9±1,85 (1,15-4) | 2,1±1,09 (1,2-4) |

| Масса тела при рождении, г (min-max) | 1532,0±565,2 (660-2562) | 1565,1±597,9 (930-2870) |

| Доля мальчиков, % | 60 | 50 |

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерных программ Statistica 6.0, MicrosoftExсel 2010 в соответствии с принципами доказательной медицины (С. Гланц, 1999; О. Реброва, 2002). Исследуемые параметры приведены в виде средних величин со стандартным отклонением (М±SD). При нормальном распределении рядов данных различия между группами выявлялись при помощи критерия Стьюдента. В случае ненормального распределения вариационного ряда применялись методы непараметрической статистики, для сравнения групп использовался критерий Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р< 0, 05.

Результаты и обсуждение |

|

|

Проведенный анализ анамнестических данных выявил следующие характеристики пациентов. Преждевременные роды на сроке 26-29 нед. выявлены у 15 детей (50%) основной группы и 5 детей (50%) группы сравнения. С массой тела менее 1000 г родились 9 детей (30%) в первой группе и 3 ребенка (30%) во второй группе.

При анализе материнского анамнеза дети в основной группе были рождены от повторной беременности в 87% (26 чел.), в то время как в группе сравнения в 70% случаев беременность была первой. О курении непосредственно до или во время беременности сообщили по три женщины в каждой группе. В обеих группах беременность в 100% случаев протекала на фоне хронической фетоплацентарной недостаточности, в 50% случаев - на фоне анемии и хронического пиелонефрита. Средняя оценка по шкале Апгар статистически не отличалась в первой и второй группах и составила на 1 мин 4,1±2,1 (1-7) и 5,2±2,2 (1-8) балла, на 5 мин - 5,7±1,5 (3-8) и 6,1±1,8 (4-8) балла соответственно.

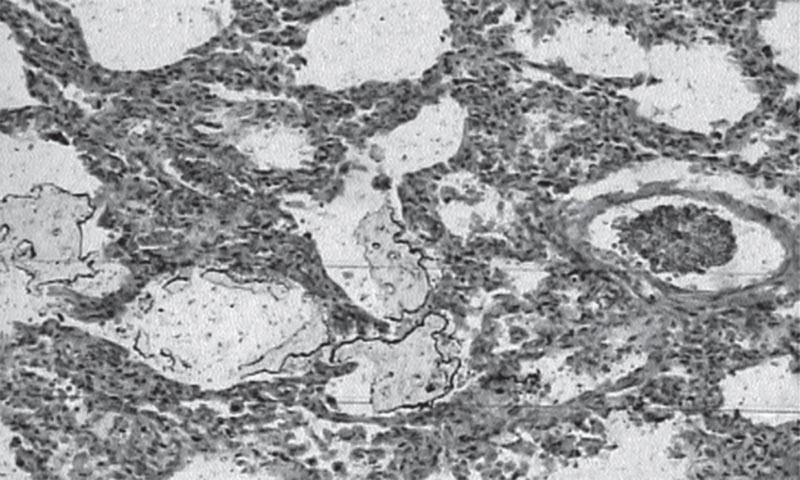

Из описания препаратов в патологоанатомическом бюро следовало, что гистологическая картина срезов легких у детей с классической формой характеризовалась: чередованием ателектазов и фиброза с перераздутыми участками, выраженной гладкомышечной гиперплазией дыхательных путей, перибронхиальным фиброзом, гипертрофией гладкой мускулатуры в стенке дыхательных путей и сосудов.

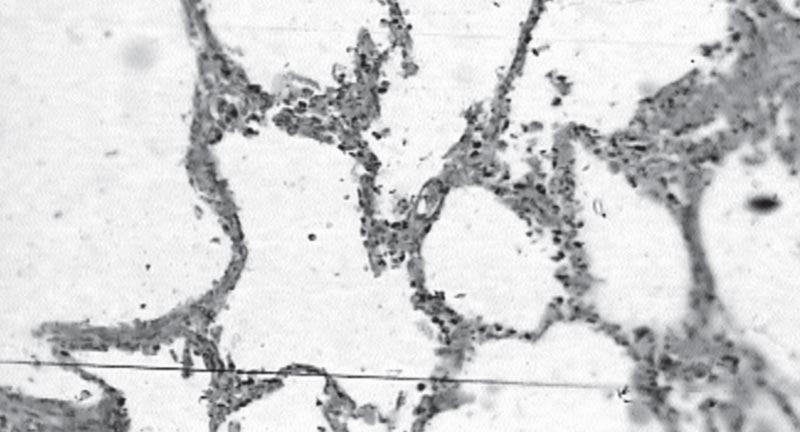

Увеличение выживания глубоконедоношенных детей привело к развитию "постсурфактантной" БЛД, в основе которой лежит не столько фиброз и постнатальное воспаление, сколько задержка развития альвеол. Морфологическая картина характеризовалась нарушенной дифференцировкой паренхимы со сниженным количеством увеличенных в размере "упрощенных" альвеол, небольшим утолщением гладкой мускулатуры дыхательных путей; фиброз септальный и перибронхиальный был менее выражен, чем при классической форме.

У всех детей в основной группе и группе сравнения было проведено измерение размеров альвеол (длина и ширина) и межальвеолярных промежутков (табл. 2). Длина и ширина альвеол при классической форме (рис. 1) меньше в 2 раза, по сравнению с "новой" формой (рис. 2), и в 1,5 раза, чем в группе сравнения: толщина межальвеолярных промежутков в 1,5 раза больше, чем в группе сравнения, и в 2 раза, по сравнению с "новой" формой. При "новой" форме альвеолы длиннее в 1,2 раза, чем в группе сравнения, межальвеолярные промежутки в 1,2 раза меньше. Таким образом, при классической форме происходит уменьшение диаметра альвеол, утолщение межальвеолярных промежутков за счет гипертрофии и гиперплазии гладкой мускулатуры, при "новой" форме альвеолы перерастянуты, межальвеолярные промежутки истончены.

Рис. 1. Морфологическая картина легких при классической форме БЛД

| Параметры (мкм) | Группа сравнения, n =10 | Классическая форма БЛД, n =17 | "Новая" форма БЛД, n =13 |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | |

| Длина альвеолы | 116,0±39,7 p*1-2 = 0,004 | 77,4±33,3 р2-3 = 0,005 | 135,3±52,8 р1-3 = 0,008 |

| Ширина альвеолы | 75,9±24,7 р1-2 =0,006 | 50,4±23,3 р2-3 = 0,005 | 77,2±29,7 р1-3 = 0,009 |

| Толщина межальвеолярной стенки | 30,1±13,4 р1-2 = 0,03 | 38,9±13,8 р2-3 =0,009 | 26,2±13,5 р1-3 = 0,03 |

Примечание. *p - критерий Манна-Уитни; р1-2, р1-3, р2-3 - достоверность различий между группами.

Рис. 2. Морфологическая картина легких при "новой" форме БЛД

Выводы |

|

|

Гистологическая картина при разных формах БЛД у недоношенных отличается наличием более выраженного распространенного фиброза при классической форме и недоразвитием альвеол с септальным и перибронхиальным фиброзом у детей с новой формой.

Морфометрическое исследование легочной ткани у недоношенных детей с классической формой свидетельствует о статистически значимом уменьшении длины, ширины альвеол и увеличении альвеолярных промежутков в сравнении с остальными группами.

Структура альвеол у недоношенных детей с новой формой отличается статистически значимой большей длиной и шириной, меньшей толщиной альвелярной стенки, имеет неправильную форму в отличие от группы сравнения и классической формы.

Полученные данные позволяют выявить характерные морфологические характеристики легочной ткани при различных формах бронхолегочной дисплазии у детей. Сопоставление данных параметров с клинической картиной заболевания и различными технологиями лечения может позволить в перспективных исследованиях оценить прогностическую значимость выявленных изменений.

Литература |

|

1. Дука Е.Д., Чергинец В.И., Ильченко С.И. Патоморфологические и клинические особенности бронхолегочной дисплазии у детей в современных условиях // Таврический медико-биологический вестник. - 2010. - Т. 13, № 4. - С. 47-50.

1. Дука Е.Д., Чергинец В.И., Ильченко С.И. Патоморфологические и клинические особенности бронхолегочной дисплазии у детей в современных условиях // Таврический медико-биологический вестник. - 2010. - Т. 13, № 4. - С. 47-50. 2. Володин Н.Н., Чучалин А.Г., Геппе Н.А. и др. Бронхолегочная дисплазия: науч.-практ. программа. - М., 2011. - С. 76.

2. Володин Н.Н., Чучалин А.Г., Геппе Н.А. и др. Бронхолегочная дисплазия: науч.-практ. программа. - М., 2011. - С. 76. 3. Гулямова М.А., Рудницкая С.В., Исмаилова М.А. и др. Респираторный дистресс-синдром у новорожденных: метод. рек. - Ташкент, 2010. - С. 6.

3. Гулямова М.А., Рудницкая С.В., Исмаилова М.А. и др. Респираторный дистресс-синдром у новорожденных: метод. рек. - Ташкент, 2010. - С. 6. 4. Иванов. С.Л. Бронхолегочная дисплазия. Обзор современных подходов // Интенсивная терапия в неонатологии. - 2006. - № 1. - С. 15-26.

4. Иванов. С.Л. Бронхолегочная дисплазия. Обзор современных подходов // Интенсивная терапия в неонатологии. - 2006. - № 1. - С. 15-26. 5. Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей / Российское респираторное общество. - М., 2009. - С. 18.

5. Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей / Российское респираторное общество. - М., 2009. - С. 18. 6. Охотникова Е.Н., Шарикадзе Е.В. Бронхолегочная дисплазия как предиктор формирования хронической патологии органов дыхания у детей // Здоровье ребенка. - Киев, 2009. - № 5. - С. 20.

6. Охотникова Е.Н., Шарикадзе Е.В. Бронхолегочная дисплазия как предиктор формирования хронической патологии органов дыхания у детей // Здоровье ребенка. - Киев, 2009. - № 5. - С. 20. 7. Самохин П.А., Чечеткина Ю.В. Морфологические аспекты бронхолегочной дисплазии: мат-лы V Межрегион. науч.-практ. конф. патологоанатомов Урала и Западной Сибири. - 2001.

7. Самохин П.А., Чечеткина Ю.В. Морфологические аспекты бронхолегочной дисплазии: мат-лы V Межрегион. науч.-практ. конф. патологоанатомов Урала и Западной Сибири. - 2001. 8. Смагин А.Ю., Чернышев А.К. Бронхолегочная дисплазия у новорожденных // Анестезиология и реаниматология. - 2004. - № 1.- С. 71-74.

8. Смагин А.Ю., Чернышев А.К. Бронхолегочная дисплазия у новорожденных // Анестезиология и реаниматология. - 2004. - № 1.- С. 71-74. 9. Шабалов Н.П. Современная терапия в неонатологии. - М.: МЕДпресс-информ, 2000.

9. Шабалов Н.П. Современная терапия в неонатологии. - М.: МЕДпресс-информ, 2000. 10. Thomas W., Speer C.O. Bronchopulmonale Dysplasie. Fruehgeborener Epidemiologie, Pathogenese und Therapie // Monatsschrift Kinderheilkd. - 2005. - № 153. - С. 211-219.

10. Thomas W., Speer C.O. Bronchopulmonale Dysplasie. Fruehgeborener Epidemiologie, Pathogenese und Therapie // Monatsschrift Kinderheilkd. - 2005. - № 153. - С. 211-219.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»