2013 год № 1

Инфекционные болезни, иммунология и иммунотерапия

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Возрастающая распространенность и напряженная эпидемическая обстановка по лекарственно-устойчивому туберкулезу создает предпосылки для подробного изучения патоморфологических особенностей данного заболевания [2, 3, 5, 6, 7, 8]. Отдельные морфологические работы показали некоторые особенности данного патологического процесса: склонность к прогрессирующему течению в легких, обширность поражения с преобладанием казеозно-некротического компонента, распространением специфического воспаления на бронхи и кровеносные сосуды [1, 3, 8, 9].

Основной целью данной работы явилось изучение патоморфологических особенностей бронхиального дерева и легочной ткани при лекарственно-устойчивом туберкулезе.

Материалы и методы |

|

|

Аутопсийный материал охватывает 105 умерших больных от фиброзно-кавернозного туберкулеза легких в лечебных учреждениях г. Благовещенска. Проведению аутопсий предшествовал подробный анализ историй болезни умерших (изучение анамнеза заболевания, клиники, частоты обострения, бактериологических исследований и способов антибактериальной терапии).

Все умершие были разделены на группы в зависимости от типа лекарственной устойчивости возбудителя (монорезистентность, полирезистентность и множественная лекарственная устойчивость - МЛУ). По возрастно-половому составу группы были репрезентативны (средний возраст 45,86±11,73). Мужчины в возрасте от 25-ти до 70-ти лет составили 89,4 %. Группой сравнения служили умершие от легочного туберкулеза с сохраненной лекарственной чувствительностью.

Материалом для морфологического исследования послужили главные, долевые и сегментарные бронхи, прилежащая ткань легких. Исследуемый материал был фиксирован в 10 % нейтральном формалине, обезвожен в спиртах восходящей крепости и залит в парафин по стандартной методике. Морфометрический анализ выполнен на гистологических срезах толщиной 5 мкм. Обзорно парафиновые срезы окрашены гематоксилином и эозином. Для морфометрического исследования был использован научно-исследовательский микроскоп с фотонасадкой, окуляр-микрометр и окулярная сетка для цитологических исследований со 100 и 25 равноудаленными точками нулевой толщины, автоматическая цифровая система и программное обеспечение для цифровой микроскопии Vision Morpho. Все цифровые данные подвергнуты статистической компьютерной обработке с использованием программ "Microsoft Office Excel" и "Statistika".

Результаты и обсуждение |

|

|

У умерших всех групп гистологически выявлялся специфический бронхит долевых и сегментарных бронхов, а в 27,4 % случаев специфический процесс распространялся на главные бронхи. В группе сравнения бронхи 2-го и 3-го порядка были поражены в 84,2 %, а главные бронхи в 15,3 % случаев.

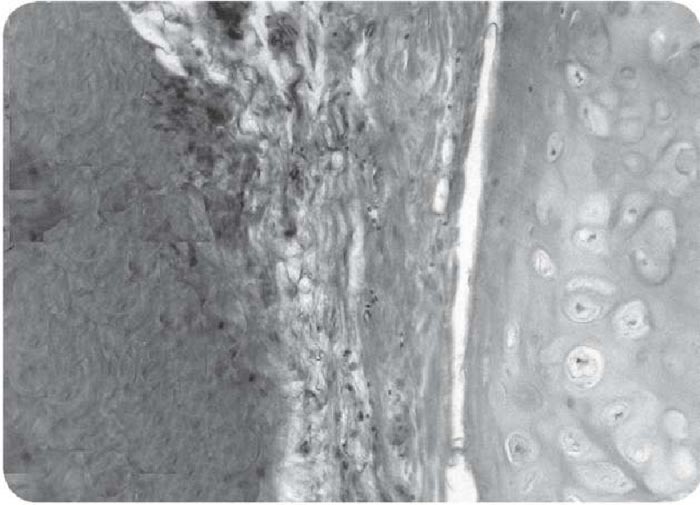

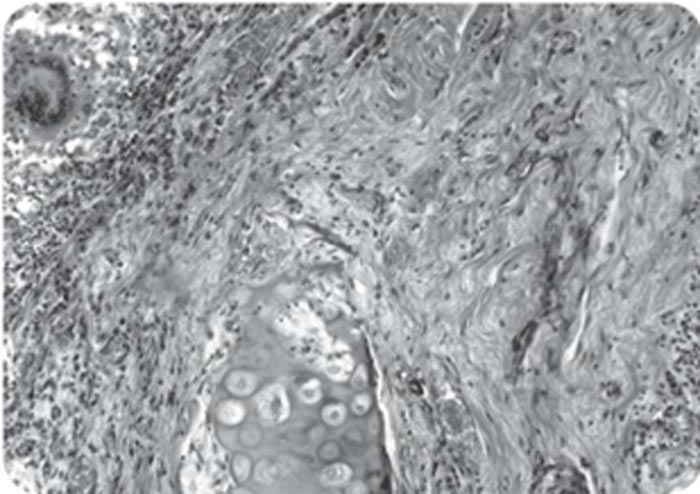

В группах с полирезистентностью и МЛУ в стенке бронха в 14 % случаев все структуры стенки бронха подвергались деструкции с замещением казеозными массами (рис. 1). По периферии казеозных участков в зоне перифокальной реакции встречались типичные эпителиоидноклеточные и формирующиеся гранулемы (рис. 2).

Рис. 1. Больной М. 45 лет, длительность туберкулеза 4 года, МЛУ МБТ. Казеозный панбронхит сегментарного бронха. Окраска гематоксилин-эозином, Ч40

Рис. 2. Больной М, 42 года, длительность туберкулеза 2 года, МЛУ МБТ. Мелкие эпителиоидно-клеточные гранулемы с гигантскими клетками Пирогова -Лангханса. Окраска гематоксилин-эозином, Ч40

Бронхиолярный эпителий вблизи каверн, очагов некроза и других участков поражения обильно разрастался с формированием своеобразных псевдожелезистых структур.

В отличие от групп с монорезистентностью и сохраненной лекарственной чувствительностью, в группах с полирезистентностью и МЛУ даже в отдалении от крупных распадающихся казеозных фокусов определялся казеозный панбронхит.

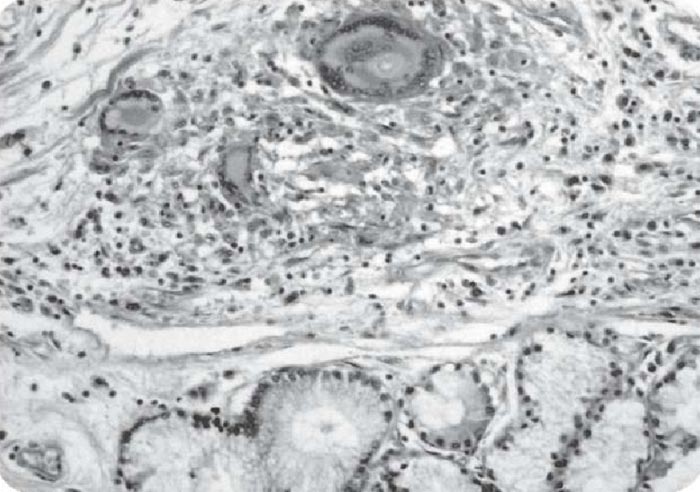

В отдаленных участках легкого туберкулезное поражение бронхов определялось в 22,5 % случаев, где была обнаружена слабая продуктивная реакция в виде хаотично расположенных эпителиоидных клеток по краю некроза или единичных мелких формирующихся эпителиоидно-клеточных гранулем (рис. 3). В группах с монорезистентностью и сохраненной лекарственной чувствительностью данных изменений не обнаружено.

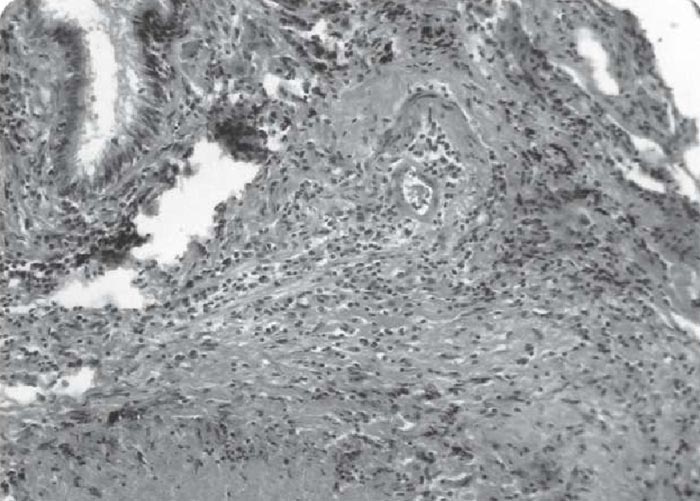

Установлено, что устойчивость бронхиальной стенки к инфекции снижается по мере уменьшения калибра бронха. Из-за тесных анатомо-функциональных связей бронхиол и мелких хрящевых бронхов с респираторным отделом легкого, туберкулезный процесс в них легко распространяется на прилежащую паренхиму [4]. Наши исследования показали, что в легких у умерших всех групп выявлялись очаги-отсевы (ацинозные, лобулярные, нодозные), преимущественно бронхогенного происхождения, находящиеся на разных стадиях развития: от острых казеозно-некротических, с распадом и образованием полостей различных размеров, до более давних в виде уплотнения и отграничения (рис. 4).

Рис. 3. Больной, 35 лет, длительность туберкулеза 5 лет, полирезистентность. Образование гранулем с гигантскими клетками Пирогова-Лангханса. Окраска гематоксилин-эозином, Ч40

Рис. 4. Больной, 48 лет, длительность туберкулеза 3 года, МЛУ. Туберкулезный бронхит со сформировавшимся очагом бронхогенной диссеминации. Окраска гематоксилин-эозином, Ч40

При морфометрическом исследовании объемная плотность казеозно-некротического компонента в очагах-отсевах в группах с полирезистентностью и МЛУ в 2 раза превышала аналогичный показатель группы сравнения (р<0,01). Показатель соединительнотканного компонента не имел достоверного отличия, а объемная плотность лимфоидной инфильтрации была значительно и достоверно (р<0,001) выше в группе сравнения (таблица).

| Морфологические компоненты очагов-отсевов | Лекарственно-устойчивый туберкулез (полирезистентность и множественная лекарственная устойчивость) (%) (n=76) | Монорезистентность и туберкулез с сохраненной лекарственной чувствительностью (%) (n=29) |

|---|---|---|

| Казеозный центр | 59,11±7,32 р<0,01 | 29,27±2,87 |

| Слой лимфоидной инфильтрации | 12,43±1,08 p<0,001 | 32,62±1,74 |

| Соединительно-тканный слой | 28,12±2,12 р>0,05 | 37,46±3,89 |

Примечание. n - число членов выборки, p - достоверность к группе сравнения.

Выводы |

|

|

Во всех группах отмечается казеозное поражение бронхов в виде эндо- и панбронхитов, что свидетельствует о преимущественном бронхогенном пути генерализации специфического воспаления.

Наблюдается генерализованное специфическое и неспецифическое поражение всех ветвей бронхиального дерева с нарушением их дренажной функции, что наиболее выражено в группах с полирезистентностью и МЛУ.

Наличие большого количества очагов-отсевов с преобладанием казеозно-некротического компонента и отсутствием лимфоидной инфильтрации в группах с полирезистентностью и МЛУ свидетельствует о выраженном иммунодефиците, что сопровождается существенными нарушениями механизмов защиты локального характера. Данные нарушения, в свою очередь, приводят к быстрой генерализации процесса с необратимыми изменениями, затрудняющими проведение эффективного лечения.

Литература |

|

1. Арифханова С.И., Исроилов Р.И., Мурмусаева Г.К. Патоморфоз лекарственно-устойчивого фиброзно-кавернозного туберкулеза легких // Проблемы туберкулеза и болезней органов дыхания. - 2005. - № 4 - С. 23-24.

1. Арифханова С.И., Исроилов Р.И., Мурмусаева Г.К. Патоморфоз лекарственно-устойчивого фиброзно-кавернозного туберкулеза легких // Проблемы туберкулеза и болезней органов дыхания. - 2005. - № 4 - С. 23-24. 2. Блюм Н.М., Кириллов Ю.В. Морфологическая характеристика специфического и неспецифического поражения внутригрудных лимфатических узлов при туберкулезе легких // Проблемы туберкулеза и болезней органов дыхания. - 2011. - № 5, 6. - С. 23-25.

2. Блюм Н.М., Кириллов Ю.В. Морфологическая характеристика специфического и неспецифического поражения внутригрудных лимфатических узлов при туберкулезе легких // Проблемы туберкулеза и болезней органов дыхания. - 2011. - № 5, 6. - С. 23-25. 3. Блюм Н.М., Кириллов Ю.В., Елькин А.В., Ариэль Б.М. Патологическая анатомия лекарственно-устойчивого фиброзно-кавернозного туберкулеза легких // Архив патологии. - 2005. - № 2. - С. 48-50.

3. Блюм Н.М., Кириллов Ю.В., Елькин А.В., Ариэль Б.М. Патологическая анатомия лекарственно-устойчивого фиброзно-кавернозного туберкулеза легких // Архив патологии. - 2005. - № 2. - С. 48-50. 4. Жингель И.П. Туберкулез бронхов - проблема бронхологии или фтизиатрии. - Москва, 2011.

4. Жингель И.П. Туберкулез бронхов - проблема бронхологии или фтизиатрии. - Москва, 2011. 5. Зюзя Ю.Р., Лепеха Л.Н., Гедымин Л.Е. и соавт. Тканевые и клеточные реакции легких при лекарственно-устойчивом туберкулезе // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2004. - № 3. - С. 18-22.

5. Зюзя Ю.Р., Лепеха Л.Н., Гедымин Л.Е. и соавт. Тканевые и клеточные реакции легких при лекарственно-устойчивом туберкулезе // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2004. - № 3. - С. 18-22. 6. Макаров И.Ю. Морфология нарушений эндокринного и иммунного статуса при лекарственно-устойчивом туберкулезе. - Благовещенск, 2011. - 160 c.

6. Макаров И.Ю. Морфология нарушений эндокринного и иммунного статуса при лекарственно-устойчивом туберкулезе. - Благовещенск, 2011. - 160 c. 7. Мишин В.Ю. Лекарственно-устойчивый туберкулез легких. - Москва, 2005.

7. Мишин В.Ю. Лекарственно-устойчивый туберкулез легких. - Москва, 2005. 8. Сagatay T., Kiran B., Yurt S. et al. Levels of tumor necrosis factor-alpha and IL-1 alpha in newly diagnosed and multidrug resistant tuberculosis // Respirology. - 2005. - Vol. 10 - № 3. - P. 290-294.

8. Сagatay T., Kiran B., Yurt S. et al. Levels of tumor necrosis factor-alpha and IL-1 alpha in newly diagnosed and multidrug resistant tuberculosis // Respirology. - 2005. - Vol. 10 - № 3. - P. 290-294. 9. Infuso A., Falzon D. European superveillance of tuberculosis: description of the network and recent resalts // Med. Mai. Infect. - 2005. - Vol. 35. - № 5. - Р. 264-268.

9. Infuso A., Falzon D. European superveillance of tuberculosis: description of the network and recent resalts // Med. Mai. Infect. - 2005. - Vol. 35. - № 5. - Р. 264-268.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»