2013 год № 1

Обмен опытом

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

По данным Г.А. Баирова (2000) [2], неосложненные переломы позвоночника в большинстве своем наблюдаются в возрасте от 8-ми до 14-ти лет. По наблюдениям Ю.Т. Игнатьева (2003), в последнее время отмечается рост показателей травматизма у детей на 9,6 %, в том числе увеличение частоты травм позвоночника (928,3 на 10 000 детского населения) [4, 5, 6].

Следует отметить, что диагностика компрессионных переломов позвоночника у детей достаточно трудна, а клиническая картина малоспецифична, в связи с чем, до 24 % детей не обращаются к врачу и только 35 % больных госпитализируются в день травмы. В свою очередь, запоздалое начало лечения резко ухудшает исходы травмы. Так, Horal и соавт. (1972) при изучении отдаленных результатов лечения компрессионных переломов тел позвонков у 20 % детей выявили наличие остеофитов в области перелома. По данным Н.С. Андрушко и соавт. (1977), у 20 % детей наблюдаются различные нарушения осанки, у 36 % - изменения формы позвоночника, у 12 % - деформации позвоночника (сколиозы, кифозы) [1].

Наблюдение |

|

|

Представляем собственное клиническое наблюдение поздней диагностики компрессионного перелома позвоночника у подростка.

Больной Сергей А., 17 лет, 24.09.2009 г. был избит сверстниками. Бригадой СМП доставлен в приемное отделение Краевой клинической больницы № 2, где осмотрен нейрохирургом, выполнена рентгенография черепа в двух проекциях, М-эхо. Выставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Множественные ушибы спины, поясничной области, мягких тканей головы. Назначена нейротропная терапия, охранительный режим, рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога и хирурга по месту жительства.

В связи с сохранением жалоб на головную боль, головокружение, боль в грудопоясничном отделе позвоночника, обратился в приемное отделение госпиталя в/ч по месту жительства. Госпитализирован (05.11-15.11.2009 г.) с диагнозом: отдаленный период закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга. Получал повторный курс нейротропной терапии (актовегин, церебролизин, микроциркулянты, анальгетики). Выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога. В дальнейшем амбулаторно проводились курсы рекомендованной нейротропной терапии один раз в 3-4 месяца.

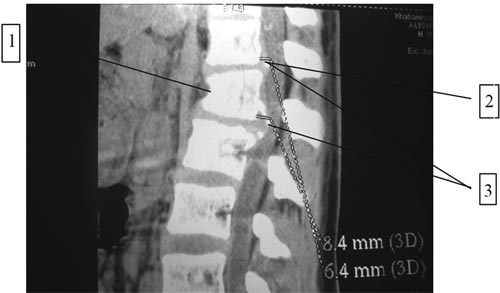

В связи с сохранением болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника 15.03.2011 г. обратился за консультацией к врачу-ортопеду Детской краевой клинической больницы (ДККБ) г. Хабаровска. Выполнена спондилография грудопоясничного отдела позвоночника в двух стандартных проекциях, в результате выставлен диагноз: ювенильный остеохондроз поясничного отдела позвоночника, стадия обострения, компрессионный перелом тела LI I-й степени, перелом поперечного отростка LI, формирование грыж межнозвонковых дисков ThXII-LI, LI-II. В связи с выставленной патологией госпитализирован в ортопедическое отделение ДККБ (15.03-06.04.2011 г.) (и. б. № 1437). В отделении получал разгрузочное вытяжение на кольцах Дельбе, физиотерапию, массаж. Выписан в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем наблюдался у ортопеда и невролога консультативной поликлиники ДККБ, проводилась консервативная терапия (текстильный торако-люмбальный корсет, ЛФК, массаж, магнитотерапия, микроциркулянты и нейротропная терапия курсами). Выполнена МРТ поясничного отдела (рис. 1): клиновидная деформация тела LI I-й степени со снижением высоты вентрального отдела с формирование грыж межнозвонковых дисков ThXII-LI, LI-II и оссификацией задней продольной связки.

Рис. 1. МРТ поясничного отдела позвоночника больного Сергея А., 16 лет (март, 2010): 1 - клиновидная деформация тела LI I-й степени со снижением высоты вентрального отдела; 2 - формирование грыж межпозвонковых дисков ThXII-LI, LI-II; 3 - оссификация задней продольной связки

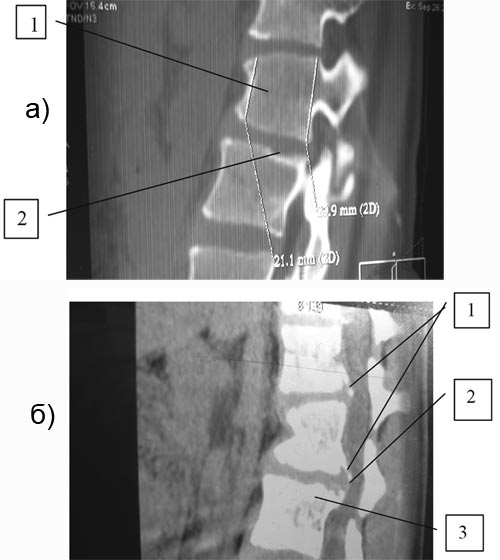

В сентябре 2011 года выполнена контрольная МРТ поясничного отдела позвоночника (рис. 2): отмечается стабилизация патологического процесса, размеры грыж межпозвонковых дисков в динамике не нарастают, структура и размеры (высота вентральных отделов и средняя поперечная площадь поврежденных позвонков не изменились). Неврологический статус больного компенсирован. При осмотре предъявляет жалобы на ограничение движений в грудопоясничном отделе позвоночника (тест Адамса до 20 см), отмечается напряжение паравертебральных мышц в поясничном отделе позвоночника. Расстройств функций тазовых органов нет, движения в суставах нижних конечностей сохранены в полном объеме.

Рис. 2. МРТ больного Сергея А., 17 лет (сентябрь, 2011 г.).

а) 1 - сохранение клиновидной деформация тела LI I-й степени со снижением высоты вентрального отдела; 2 - появление деформации верхней замыкательной пластинки тела LII;

б) 1 - грыжи межпозвонковых дисков ThXII-LI, LI-II; 2 - оссификация задней продольной связки; 3 - деформация тела и суставной поверхности LII

Заключение |

|

|

Таким образом, в данном случае имеет место благоприятный исход неосложненной позвоночной травмы. Однако несвоевременная диагностика, основанная на недостаточно тщательном сборе жалоб и анамнеза, без детального анализа механизма травмы и оценки минимальной клинической симптоматики травмы позвоночника не позволили получить у данного больного полноценные анатомический и функциональный результаты. На наш взгляд, в случаях сочетанной травмы целесообразно проводить углубленную диагностику на предмет повреждения всех сегментов костной системы у детей, что позволит оказывать им адекватную лечебную помощь в острый период травмы.

Литература |

|

1. Андрушко Н.С., Распопина А.В. Компрессионные переломы позвоночника у детей. - М. : Медицина. - 1977. - С. 7, 98-106.

1. Андрушко Н.С., Распопина А.В. Компрессионные переломы позвоночника у детей. - М. : Медицина. - 1977. - С. 7, 98-106. 2. Баиров Г.А. Детская травматология. - СПб. : Питер, 2000. - С. 158.

2. Баиров Г.А. Детская травматология. - СПб. : Питер, 2000. - С. 158. 3. Игнатьев Ю.Т. Лучевая диагностика компрессионных переломов тел позвонков у детей // Детская хирургия.- 2003. - № 2. - С. 38-41.

3. Игнатьев Ю.Т. Лучевая диагностика компрессионных переломов тел позвонков у детей // Детская хирургия.- 2003. - № 2. - С. 38-41. 4. Игнатьев Ю.Т. Отдаленные последствия компрессионных переломов тел позвонков у детей // Детская хирургия. - 2004. - № 4. - С. 22-27.

4. Игнатьев Ю.Т. Отдаленные последствия компрессионных переломов тел позвонков у детей // Детская хирургия. - 2004. - № 4. - С. 22-27. 5. Игнатьев Ю.Т., Новиков В.П. Лучевая диагностика компрессионных переломов тел позвонков у детей // Вестник рентгенологии и радиологии. - 2002. - № 4. - С. 23-28.

5. Игнатьев Ю.Т., Новиков В.П. Лучевая диагностика компрессионных переломов тел позвонков у детей // Вестник рентгенологии и радиологии. - 2002. - № 4. - С. 23-28. 6. Кондаков Е.Н., Симонова И.А. Оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе больным с травмой позвоночника и спинного мозга в Санкт - Петербурге // Скорая медицинская помощь. - 2002. - № 4. - С. 25-28.

6. Кондаков Е.Н., Симонова И.А. Оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе больным с травмой позвоночника и спинного мозга в Санкт - Петербурге // Скорая медицинская помощь. - 2002. - № 4. - С. 25-28.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Наблюдение |

|

Заключение |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»