2013 год № 2

Обмен опытом

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

В структуре травм опорно-двигательного аппарата у детей частота повреждений позвоночника составляет до 40 % [1, 2, 3, 4, 5, 7]. У детей с политравмой повреждения позвоночника встречаются в 87 % случаев [4]. В этой группе у 10 % пациентов возникают неврологические нарушения. Сочетание переломов с повреждением спинного мозга у детей составляет от 22,3 до 40,1 % случаев [5, 7, 8].

Большинство авторов [1, 2, 3, 4, 7, 8] считают, что лечение неосложнённых компрессионных переломов позвоночника должно осуществляться консервативными методами. Однако в настоящее время отсутствуют четкие абсолютные и относительные показания к хирургическому лечению неосложнённых компрессионных переломов позвоночника у детей и подростков. Так, Б.М. Никифоров (1999), показанием к хирургическому лечению считает нарушение функций спинного мозга как у детей, так и у взрослых [6]. Ю.Г. Шапошников и соавт. (1997), помимо неврологического дефицита, показанием к оперативному лечению считают развитие функциональной недостаточности и неполное восстановление анатомической формы позвоночного столба в отдалённый период травмы после проведенного консервативного лечения [8].

Г.П. Котельников и С.П. Миронов (2008) все показания к хирургическому лечению переломов грудопоясничного отдела позвоночника делят на абсолютные и относительные. К абсолютным показаниям относят: переломы в сочетании с подвывихом или вывихом позвонков, наличие неврологического дефицита и потенциально нестабильные повреждения; к относительным - скрытую нестабильность, проявляющуюся позднее болевым синдромом или прогрессирующим неврологическим дефицитом [7].

Таким образом, хирургическое лечение переломов позвоночника проводят для достижения максимального неврологического восстановления, коррекции посттравматических деформаций и восстановления стабильности в позвоночных сегментах.

Наблюдение |

|

|

Представляем собственное клиническое наблюдение хирургического лечения компрессионного перелома позвоночника у подростка.

Больная К., 12 лет, 17.08.09 попала в ДТП. Девочка находилась в салоне автомобиля в качестве пассажира. С места аварии она поступила на лечение в хирургическое отделение центральной районной больницы г. Дальнереченска, где проведены необходимые противошоковые лечебные мероприятия и выполнено рентгенологическое обследование. На спондилограмме грудопоясничного отдела позвоночника при поступлении ребенка выявлены: взрывной перелом тела Th V, с компрессией на ¾ его высоты и вентральным смещением до 6 мм; клиновидная деформация тел Th IV, V, VI, VII позвонков с расширением межпозвоночных пространств и увеличением грудного кифоза до 35°. В течение 10-ти дней ребенку проводился комплекс консервативных мероприятий (строгий постельный режим, вытяжение по наклонной плоскости на щите, противошоковая, обезболивающая, седативная и симптоматическая терапия, физиолечение, ЛФК, массаж) до стабилизации общего состояния. 27.08.2009 г. девочка переведена в ортопедическое отделение (ДОО) Детской краевой клинической больницы (ДККБ) г. Хабаровска для оказания специализированного лечения. В отделении ребенку выполнено дообследование: УЗИ органов брюшной полости и почек, консультация врача невролога и нейрохирурга. Данных о повреждении внутренних органов брюшной полости и компрессионно-корешковую симптоматику со стороны спинного мозга не найдено. С целью уточнения характера и тяжести повреждения позвоночника выполнена компьютерная томография (КТ) грудопоясничного отдела позвоночника.

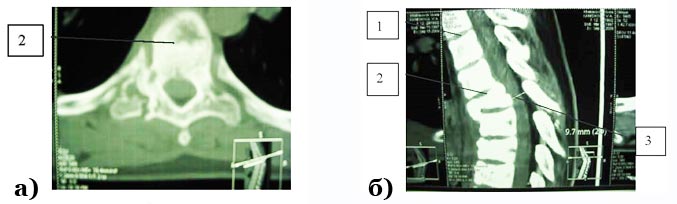

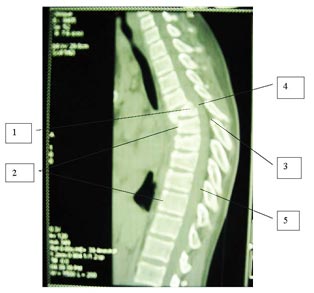

На КТ грудного отдела позвоночника: краниальная пластинка ThIV позвонка вдавлена, имеется перелом дужки в межсуставной части справа; тело ThV фрагментировано и имеется перелом поперечного отростка этого позвонка; тела ThVI-X позвонков имеют переднюю клиновидную деформацию с формированием грудного кифоза; определяется перелом поперечных отростков ThVI, VII позвонков справа; ось позвоночника С-образно отклонена во фронтальной плоскости вправо с вершиной на ThVII; спинномозговой канал сужен на уровне ThV, спинной мозг не изменен и костных фрагментов в спинномозговом канале нет (рис. 1, 2).

Рис. 1. КТ грудного отдела позвоночника больной К, 12 лет:

а) поперечный срез тела Thv; б) сагиттальный срез. 1 - краниальная пластинка ThIV вдавлена; 2 - тело ThV фрагментировано; 3 - спинномозговой канал сужен на уровне ThV

Рис. 2. КТ грудного отдела позвоночника больной К., 12 лет:

1 - тело ThV фрагментировано, перелом поперечного отростка; 2 - тела ThVI-X позвонков имеют переднюю клиновидную деформацию; 3 - грудной кифоз увеличен; 4 - спинномозговой канал сужен на уровне ThV; 5 - спинной мозг не изменен, костных фрагментов в спинномозговом канале не выявлено

На основании полученных результатов обследования выставлен диагноз: Закрытый компрессионный неосложнённый перелом тел ThIV, VI, VII, VIII, IX, X позвонков III степени, компрессионный фрагментированный перелом тела ThV IV степени, перелом поперечных отростков ThVI, V, VII.

25.09.09 выполнена операция - дистракционная реклинирующая стабилизация грудного отдела позвоночника с установкой двух дистракторов Харрингтона. Послеоперационный период протекал без осложнений. Заживление послеоперационной раны достигнуто первичным натяжением. Пациентка получила курс комплексного восстановительного лечения, включая физиопроцедуры, ЛФК, массаж. Через 4 недели (24.10.09) после операции больная в удовлетворительном состоянии выписана в полимерном торакоабдоминальном корсете на амбулаторное лечение. На амбулаторном лечении выполняла двигательный охранительный режим, лечебную и дыхательную гимнастику.

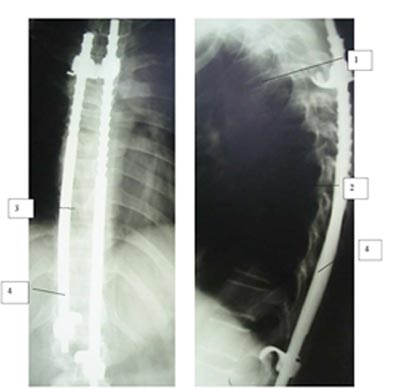

Для контрольного обследования и восстановительного лечения двукратно поступала в ДОО ДККБ, где и находилась с 10.12.09 по 25.12.09. и с 04.05.10 по 01.06.10. Амбулаторное наблюдение и восстановительное лечение происходило под наблюдением детского травматолога до 20.10.10, а затем она направлена в стационар для удаления дистракторов Харрингтона. В стационаре 12.10.10. проведена операция - удаление дистракторов Харингтона. Осложнений нет. На спондилограммах от 30.06.10: сохраняется клиновидная деформация тел ThIV, VI ,VII, VIII, IX, X позвонков со снижением высоты в вентральных отелах, усиление грудного кифоза до 55° с вершиной на ThVI, смещение оси позвоночника влево в грудном отделе на 13° (рис. 3).

Рис. 3. Спондилограмма грудопоясничного отдела позвоночника больной К.:

а) прямая проекция; б) боковая проекция. 1 - клиновидная деформация тел ThIV,VI,VII,VIII,IX,X позвонков со снижением высоты в вентральных отелах; 2 - усиление грудного кифоза до 55° с вершиной на ThVI; 3 - смещение оси позвоночника влево в грудном отделе на 13°; 4 - дистракторы Харрингтона

Пациентка проходит восстановительное лечение и диспансерное наблюдение, пользуется текстильным торакоабдоминальным корсетом до февраля 2011. В этот период отмечаются жалобы на периодические умеренные боли в грудном отделе позвоночника, утомляемость при физической нагрузке. Неврологический дефицит отсутствует (рис. 4).

Рис. 4. Внешний вид больной К. Результат лечения после удаления дистракторов Харрингтона:

а) - вид сбоку; б) - вид сзади.

Таким образом, приведенный пример иллюстрирует, что хирургическая тактика при сложных повреждениях позвоночника способствует ликвидации нестабильности позвоночника, позволяет восстановить анатомию и препятствует появлению неврологического дефицита.

Литература |

|

1. Андрушко Н.С., Распопина А.В. Компрессионные переломы позвоночника у детей. - М. : Медицина, 1977.

1. Андрушко Н.С., Распопина А.В. Компрессионные переломы позвоночника у детей. - М. : Медицина, 1977. 2. Баиров Г.А. Детская травматология. - СПб. : Питер, 2000.

2. Баиров Г.А. Детская травматология. - СПб. : Питер, 2000. 3. Виссарионов С.В. Стабильные и нестабильные повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника у детей (клиника, диагностика, лечение). Пособие для врачей. - СПб, 2010. - С. 3 -43.

3. Виссарионов С.В. Стабильные и нестабильные повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника у детей (клиника, диагностика, лечение). Пособие для врачей. - СПб, 2010. - С. 3 -43. 4. Кузнечихин Е.П., Немсадзе В.П. Множественная и сочетанная травмы опорно-двигательной системы у детей. - М. : Медицина, 1999. - С. 71 -82.

4. Кузнечихин Е.П., Немсадзе В.П. Множественная и сочетанная травмы опорно-двигательной системы у детей. - М. : Медицина, 1999. - С. 71 -82. 5. Михайловский М.В., Фомичев Н.Г. Хирургия деформаций позвоночника. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2002.

5. Михайловский М.В., Фомичев Н.Г. Хирургия деформаций позвоночника. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2002. 6. Никифоров Б.М. Клинические лекции по неврологии и нейрохирургии. - СПб. : Питер, 1999. - С. 120 -128.

6. Никифоров Б.М. Клинические лекции по неврологии и нейрохирургии. - СПб. : Питер, 1999. - С. 120 -128. 7. Травматология. Национальное руководство под ред. Акад. РАМН Г.П. Котельникова, акад. РАН и РАМН С.П.Миронова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 536 -561.

7. Травматология. Национальное руководство под ред. Акад. РАМН Г.П. Котельникова, акад. РАН и РАМН С.П.Миронова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 536 -561. 8. Травматология и ортопедия. Руководство для врачей. Под редакцией члена-корр. РАМН Ю.Г. Шапошникова. - М. : Медицина, 1997. - С. 25 -39.

8. Травматология и ортопедия. Руководство для врачей. Под редакцией члена-корр. РАМН Ю.Г. Шапошникова. - М. : Медицина, 1997. - С. 25 -39.

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»