2014 год № 1

Внутренние болезни

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Пациенты с хронической болезнью почек (ХБП) имеют высокий риск сердечно-сосудистой патологии, увеличивающийся по мере снижения скорости клубочковой фильтрации [12, 13]. Эпидемиологические и клинические исследования указывают на значимость состояния крупных артерий, признавая повышение ригидности сосудистой стенки в качестве одного из наиболее важных факторов высокого риска сердечно-сосудистой заболеваемости у пациентов, получающих заместительную почечную терапию [3, 11]. Кальцификация сосудов при этом вносят существенный вклад, являясь независимым предиктором смертности у этой категории больных [3, 4, 10] и в целом в популяции [7, 14]. Большое внимание привлекает определение скорости распространения пульсовой волны в аорте (СРПВ), являющейся интегральным показателем податливости артериальной стенки, отражающим как изменение геометрии сосуда, так и эластические свойства ее стенки [1, 2].

Цель работы - оценить ультразвуковым методом состояние стенки сосудов у пациентов с ХБП и проанализировать возможные различия ригидности аорты, выраженной через СРПВ, у пациентов додиализных стадий и у пациентов, получающих заместительную почечную терапию.

Материалы и методы

|

|

|

Было обследовано 116 пациентов в возрасте от 19 до 73 лет (в среднем 47,3 года) с ХБП. Мужчин было 52 (44,8 %), женщин - 64 (55,2 %). Причинами ХБП являлись: хронический гломерулонефрит - 51 (44,0 %), поликистозная болезнь почек - 19 (16,4 %), гипертонический нефроангиосклероз - 15 (12,9 %), врожденные аномалии - 9 (7,8 %), хронический пиелонефрит - 6 (5,2 %), сахарный диабет - 6 (5,2 %), хронический интерстициальный нефрит - 5 (4,3 %), прочая патология - 5 (4,3 %). Пациенты были разделены на две группы: группа с ХБП 1-5 стадии, не получающих лечение диализом (n=54) и группа с ХБП 5-й ст., находящихся на заместительной почечной терапии (n=62). Длительность заместительной почечной терапии во второй группе составила от 3 до 228 месяцев (в среднем 77,8 мес.). На гемодиализе находились 38 (61,3 %), на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе - 24 (38,7 %) больных. Обследование пациентов второй группы проводилось в междиализный день.

Больным проводилось клинико-лабораторное обследование с определением уровня кальция, фосфора сыворотки крови, кальциево-фосфорного произведения, уровня интактного паратиреоидного гормона (иПТГ). Артериальное давление определялось методом Короткова.

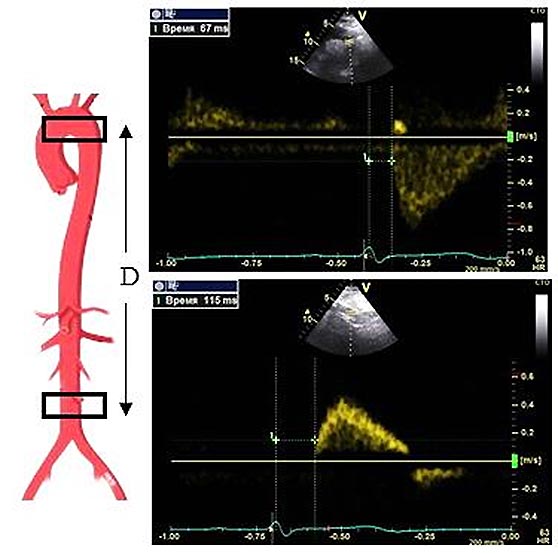

Ультразвуковое исследование было проведено на ультразвуковых сканерах Logiq E9 и Vivid 6 (GE Healthcare). Оценка СРПВ проводилась на участке от нисходящего отдела дуги аорты до уровня брюшного отдела аорты с помощью импульсно-волнового допплера, совмещенного с ЭКГ [6]. Первое измерение производилось на уровне устья левой подключичной артерии из супрастернального доступа. Второе измерение производилось на уровне дистального отдела аорты над бифуркацией. Регистрировалась задержка времени (t) между зубцом R электрокардиограммы и началом потока в нескольких сердечных циклах. Расстояние (D) измерялось на поверхности тела между двумя зонами установки датчика (рисунок). СРПВ рассчитывалась как D/t и выражалась в м/с.

Рис. Методика ультразвуковой оценки СРПВ

Проводилась эхокардиография по стандартной методике. Рассчитывался индекс массы миокарда (ИММ) как отношение массы миокарда к площади поверхности тела. Оценивалась толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ) в общей сонной и общей бедренной артериях. Полуколичественным методом были определены наличие и степень кальцификации стенки общей сонной, общей бедренной артерий и брюшной аорты (0-3 балла). При этом отсутствие кальцификации соответствовало 0 баллов, наличие единичных мелких гиперэхогенных включений в интиме или медии соответствовали 1 баллу, множественные более крупные гиперэхогенные сигналы - 2 балла, множественные массивные гиперэхогенные сигналы с эффектом акустических теней соответствовали 3 баллам.

Статистическая обработка проводилась с использованием программы Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США) методами непараметрической статистики. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (25-75-й процентили). Для оценки статистической значимости количественных различий использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. Для анализа взаимосвязи количественных признаков использовали непараметрический корреляционный метод Спирмена. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение |

|

|

Результаты обследования пациентов с ХБП приведены в таблице. Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, уровню артериального давления и уровню липидов крови, однако, в группе пациентов, находящихся на диализе продолжительности артериальной гипертензии была больше (р=0,003). Пациенты, получающие лечение диализом в сравнении с додиализной группой имели более выраженную степень гипертрофии миокарда левого желудочка (р=0,013), а также большую толщину комплекса интима-медиа в общей сонной (р=0,012) и в общей бедренной (p<0,001) артериях. Также у пациентов с ХБП 5Д отмечались более высокие значения сывороточного фосфора, величины кальциево-фосфорного произведения и уровня иПТГ (p<0,001).

| Параметры | ХБП 1-5 (n=54) | ХБП 5Д (n=62) |

|---|---|---|

| Возраст, лет | 48,5 (37-56) | 51,5 (42-59) |

| Пол (м/ж) | 22/32 | 28/34 |

| Сахарный диабет, n (%) | 3 (5,6) | 3 (4,8) |

| ИМТ, кг/м2 | 25 (21,35-28,95) | 25,5 (23,9-30,0) |

| СКФ, мл/мин. | 41,48 (16,9-73,9) | - |

| Триглицериды, моль/л | 1,76 (0,89-2,59) | 1,99 (1,13-2,91) |

| Индекс атерогенности, ус. ед. | 3,3 (2,2-4,9) | 3,6 (2,83-4,7) |

| иПТГ, пг/мл | 94,9 (45,6-220) | 348,2 (89,4-1009)*** |

| Са крови, ммоль/л | 2,2 (2,07-2,41) | 2,19 (2,0-2,39) |

| Р крови, ммоль/л | 1,41 (1,15-1,75) | 2,05 (1,70-2,42)*** |

| СахР, ммоль2/л2 | 3,16 (2,67-3,87) | 4,88 (3,99-6,20)*** |

| Продолжительность диализа, мес. | - | 72 (27,5-120) |

| Длительность АГ, лет | 5 (3-10) | 12 (6-20)** |

| АД сист, мм рт. ст. | 130 (120-150) | 137,5 (125-150) |

| АД диаст, мм рт. ст. | 90 (80-100) | 90 (80-95) |

| АД пульсовое, мм рт.ст. | 40 (40-55) | 45 (40-60) |

| ИММ, г/м2 | 94,74 (80,56-113,03) | 108,10 (92,48-124,9)* |

| ТКИМ ОСА, мм | 0,88 (0,71-1,0) | 1,02 (0,84-1,1)* |

| ТКИМ ОБА, мм | 0,74 (0,67-0,92) | 0,95 (0,84-1,24)*** |

| СРПВ, м/с | 7,94 (7,10-8,51) | 9,56 (7,26-11,40)** |

При оценке СРПВ были отмечены статистически значимые отличия между группами пациентов (р=0,003). Анализ значений СРПВ в зависимости от причины развития почечной недостаточности выявил более высокие показатели у пациентов с сахарным диабетом (р=0,04), что согласуется с полученными ранее данными [5].

Известно, что со старением организма происходит постепенное увеличение СРПВ [8]. Проведенный нами корреляционный анализ также выявил отчетливую связь СРПВ с возрастом (R=0,374; р<0,001). Также была отмечена взаимосвязь с уровнем систолического и пульсового давления (R=0,376; и 0,322 соответственно; р<0,001), а также с ТКИМ в обшей сонной и общей бедренной артериях (R=0,356; и 0,559 соответственно; р<0,001).

Была обнаружена отчетливая взаимосвязь СРПВ с выраженностью кальциноза стенки общей сонной артерии (R=0,367; p<0,001), общей бедренной артерии (R=0,543; p<0,001) и стенки брюшной аорты (R=0,466; p<0,001). По мнению многих исследователей у пациентов с ХБП именно кальцификация стенки артерий, которая может происходить как на уровне интимы так и в среднем слое, в большей степени ответственна за повышение жесткости сосудистой стенки [3, 9, 11, 15]. Изменение в связи с этим эластических свойств стенки артерий, так называемое ремоделирование сосудов, отражается в закономерном увеличении СРПВ.

При оценке связей между выраженностью ригидности стенки аорты и показателями, отражающими состояние минерального обмена, была отмечена корреляция слабой степени с кальциево-фосфорным произведением (R=0,289; р=0,032) и уровнем сывороточного фосфора (R=0,233; р=0,047). Не было выявлено связи между уровнем иПТГ и СРПВ, однако было отмечено, что наиболее высокие значения СРПВ были в группах пациентов с крайними значениями иПТГ (менее 150 пг/мл и более 1000 пг/мл).

Выводы

|

|

|

Полученные нами результаты подтверждают эффективность и информативность оценки ригидности сосудистой стенки у больных с ХБП с помощью ультразвукового метода. Отмечается увеличение СРПВ в аорте по мере прогрессирования хронической почечной недостаточности, отражающее ремоделирование артерий с повышением жесткости сосудистой стенки. Имеется взаимосвязь изменений стенки аорты с возрастом, уровнем артериального давления, а также с показателями, отражающими нарушения костного и минерального обмена. Важную роль в снижении эластичности сосудов играет кальцификация стенки артерий.

Литература |

|

1. Андреевская М.В., Чихладзе Н.М., Саидова М.А. Возможности ультразвуковой оценки ригидности аорты и ее значимость при патологии сердца и сосудов // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2009. - № 2. - С. 91-99.

1. Андреевская М.В., Чихладзе Н.М., Саидова М.А. Возможности ультразвуковой оценки ригидности аорты и ее значимость при патологии сердца и сосудов // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2009. - № 2. - С. 91-99. 2. Рогоза А.Н. Неинвазивные методы определения ригидности магистральных артерий // Функциональная диагностика. - 2007. - № 3. - С. 17-32.

2. Рогоза А.Н. Неинвазивные методы определения ригидности магистральных артерий // Функциональная диагностика. - 2007. - № 3. - С. 17-32. 3. Blacher J., Safar M.E., Guerin A.P., et al. Aortic pulse wave velocity index and mortality in end-stage renal disease // Kidney Int. - 2003. - № 63. - Р. 1852-1860.

3. Blacher J., Safar M.E., Guerin A.P., et al. Aortic pulse wave velocity index and mortality in end-stage renal disease // Kidney Int. - 2003. - № 63. - Р. 1852-1860. 4. Jean G., Bresson E., Terrat J.C., et al. Peripheral vascular calcification in long-haemodialysis patients: associated factors and survival consequences // Nephrol. Dial. Transplant. - 2009. - № 3. - Р. 948-955.

4. Jean G., Bresson E., Terrat J.C., et al. Peripheral vascular calcification in long-haemodialysis patients: associated factors and survival consequences // Nephrol. Dial. Transplant. - 2009. - № 3. - Р. 948-955. 5. Kimoto E., Shoji T., Shinohara K., et al. Regional Arterial Stiffness in Patients with Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease // J. Am. Soc. Nephrol. - 2006. - № 17. - Р. 2245-2252.

5. Kimoto E., Shoji T., Shinohara K., et al. Regional Arterial Stiffness in Patients with Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease // J. Am. Soc. Nephrol. - 2006. - № 17. - Р. 2245-2252. 6. Laurent S., Cockcroft J., Van Bortel L., et al. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications // Eur. Heart J. - 2006. - № 27. - Р. 2588-2605.

6. Laurent S., Cockcroft J., Van Bortel L., et al. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications // Eur. Heart J. - 2006. - № 27. - Р. 2588-2605. 7. Meguro T., Nagatomo Y., Nagae A., et al. Elevated arterial stiffness evaluated by brachial-ankle pulse wave velocity is deleterious for the prognosis of patients with heart failure // Circ J. - 2009. - № 73. - Р. 673-680.

7. Meguro T., Nagatomo Y., Nagae A., et al. Elevated arterial stiffness evaluated by brachial-ankle pulse wave velocity is deleterious for the prognosis of patients with heart failure // Circ J. - 2009. - № 73. - Р. 673-680. 8. Millasseau S.C., Kelly R.P., Ritter J.M., et al. Determination of age-related increases in large artery stiffness by digital pulse contour analysis // Clinical Science. - 2002. - № 103. - Р. 371-377.

8. Millasseau S.C., Kelly R.P., Ritter J.M., et al. Determination of age-related increases in large artery stiffness by digital pulse contour analysis // Clinical Science. - 2002. - № 103. - Р. 371-377. 9. Moe S.M., O'Neill K.D., Duan D., et al. Medial artery calcification in ESRD patients is associated with deposition of bone matrix proteins // Kidney Int. - 2002. - № 61. - Р. 638-647.

9. Moe S.M., O'Neill K.D., Duan D., et al. Medial artery calcification in ESRD patients is associated with deposition of bone matrix proteins // Kidney Int. - 2002. - № 61. - Р. 638-647. 10. Pannier B., Guerin A.P., Marchais S.J., et al. Stiffness of capacitive and conduit arteries: prognostic significance for end-stage renal disease patients // Hypertension. - 2005. - № 45. - Р. 592-596.

10. Pannier B., Guerin A.P., Marchais S.J., et al. Stiffness of capacitive and conduit arteries: prognostic significance for end-stage renal disease patients // Hypertension. - 2005. - № 45. - Р. 592-596. 11. Raggi P., Boulay A., Chasan-Taber S., et al. Cardiac calcification in adult hemodialysis patients. A link between end-stage renal disease and cardiovascular disease // J. Am. Coll. Cardiol. - 2002. - № 39. - Р. 695-701.

11. Raggi P., Boulay A., Chasan-Taber S., et al. Cardiac calcification in adult hemodialysis patients. A link between end-stage renal disease and cardiovascular disease // J. Am. Coll. Cardiol. - 2002. - № 39. - Р. 695-701. 12. Schiffrin E.L., Lipman M.L. and Mann J.F. Chronic kidney disease: effects on the cardiovascular system // Circulation. - 2007. - № 116. - Р. 85-97.

12. Schiffrin E.L., Lipman M.L. and Mann J.F. Chronic kidney disease: effects on the cardiovascular system // Circulation. - 2007. - № 116. - Р. 85-97. 13. Upadhyay A., Hwang S.J., Mitchell G.F., et al. Arterial Stiffness in Mild-to-Moderate CKD // J. Am. Soc. Nephrol. - 2009. - № 20. - Р. 2044-2053.

13. Upadhyay A., Hwang S.J., Mitchell G.F., et al. Arterial Stiffness in Mild-to-Moderate CKD // J. Am. Soc. Nephrol. - 2009. - № 20. - Р. 2044-2053. 14. Wang K.L., Cheng H.M., Sung S.H., et al. Wave reflection and arterial stiffness in the prediction of 15-year all-cause and cardiovascular mortalities: a community-based study // Hypertension. - 2010. - № 55. - Р. 799-805.

14. Wang K.L., Cheng H.M., Sung S.H., et al. Wave reflection and arterial stiffness in the prediction of 15-year all-cause and cardiovascular mortalities: a community-based study // Hypertension. - 2010. - № 55. - Р. 799-805. 15. Zieman S.J., Melenovsky V., Kass D.A. Mechanisms, pathophysiology and therapy of arterial stiffness // Arterioscler Thromb Vasc Biol. - 2005. - № 25. - Р. 932-943.

15. Zieman S.J., Melenovsky V., Kass D.A. Mechanisms, pathophysiology and therapy of arterial stiffness // Arterioscler Thromb Vasc Biol. - 2005. - № 25. - Р. 932-943.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»