2014 год № 1

Теоретическая и экспериментальная медицина

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Неблагоприятные факторы воздушной среды достаточно часто оказывают отрицательное влияние на воздухоносные пути, особенно это проявляется при длительном пребывании организма в условиях низкой температуры [3, 12]. При воздействии на организм холодового фактора в первую очередь мобилизуются защитно-компенсаторные процессы на субклеточном и клеточном уровнях. Действие низких температур приводит к активации реакции перекисного окисления липидов, что является одним из факторов приводящим к нарушению процесса регенерации [2, 5, 7].

Известно, что почти каждая ткань в организме имеет запас стволовых клеток, которые пополняют ее клеточный состав, постоянно уменьшающийся в ходе функциональных перегрузок или болезней [8, 10, 13]. При повреждении образуются клеточные факторы роста, которые регулируют пролиферацию и дифференцировку клеток в организме и способствуют восстановлению структур [4, 9, 14]. В климатических условиях Крайнего Севера хронические заболевания легких характеризуются затяжным течением, и часто сопровождаются обострениями, в связи с чем становится очевидной необходимость индивидуализации лечения и подбор средств профилактики. Поэтому одно из ведущих мест занимает вопрос применение препаратов природного происхождения, позволяющих снизить уровень негативного влияния низких температур на организм. В частности, в древесине и коре лиственницы сибирской и лиственницы Гмелина содержится значительное количество дигидрокверцетина и арабиногалактана, обладающих выраженной антиоксидантной активностью [6].

Целью данной работы является изучение регенерационного потенциала эпителия слизистой оболочки трахеи у животных (крысы) на фоне воздействия низких температур и применение в ходе эксперимента с целью коррекции природных антиоксидантов.

Материалы и методы

|

|

|

Исследование проведено на 70 белых беспородных половозрелых крысах-самцах с массой тела 150-200 г. При исследовании животные были разбиты на следующие группы: первая контрольная состояла из 15 животных, которые содержались в условиях вивария в течение всего эксперимента при t 22° С. Вторая группа, состоящая из 20 животных, подвергалась общему холодовому воздействию в течение 28 дней при t 15° С. В третью группу входили 18 животных, которым в течение двух недель, предшествующих охлаждению перорально вводили дигидрокверцетин (ДКВ) из расчета 5мг/100г. Затем их подвергали общему холодовому воздействию в течение 28 дней по 3 часа ежедневно при t 15° C на фоне перорального введения препарата. Четвертая группа состояла из 17 животных, которым в течение двух недель, предшествующих охлаждению перорально вводили арабиногалактан из расчета 5 мг/100 г. Затем животных подвергали общему воздействию низких температур в течение 28 дней по 3 часа ежедневно при t 15° C на фоне перорального введения препарата.

Объектом нашего исследования были краниальные и каудальные отделы слизистых оболочек трахеи крыс. Взятые образцы тканей использовали для изготовления полутонких и ультратонких срезов. Для этого из краниального и каудального отдела трахеи вырезали кусочки ткани размером 1×1 мм. Материал фиксировался 1 час в 2,5 % растворе глютаральдегида на 0,1 М фосфатном буфере (рН 7,4). Затем образцы ткани помещали в 1 % раствор осмиевой кислоты на 0,1 М фосфатном буфере (рН 7,4) на 1,5 часа. Обезвоживание материала осуществлялось в спиртах восходящей концентрации: 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 96 % по 10 минут и в двух сменах абсолютного спирта по 10 минут. После проводки образцы ткани заливали в смесь эпона и аралдита. Полимеризация проводилась при температуре +60° С на протяжении 72 часов [1]. Из полученного материала изготавливали полутонкие срезы, которые окрашивали метиленовым синим. С целью изучения локализации и активности щелочной фосфомоноэстеразы применяли метод электронной гистохимии по Майяхара с соавт. [1]. Исследование ультратонких срезов проводили на электронном микроскопе просвечивающего типа "Technai G2 Spirit Twin" - Голландия. Фотографирование осуществлялось на микроскопе "Microphot FXA" (Nikon, Япония). Морфометрические исследования включали подсчет числа клеток (базальных промежуточных, реснитчатых, бокаловидных и тучных) на 100 мкм длины эпителиального пласта, на полутонких срезах, а также было проведено измерение площади базальной клетки и ее ядра на ультратонких срезах. Морфометрические исследования клеток трахеи выполнены в программе "Image Scope Color". Статистическую обработку проводили при помощи статистического пакета STATISTICA v. 6.0 for Windows (StatSoft Inc., 1984-2001). Полученные цифровые данные обработаны статистически стандартными параметрическими методами с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

|

|

|

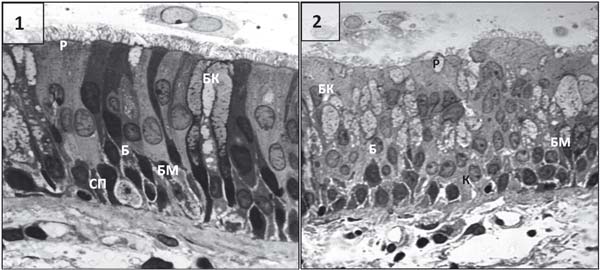

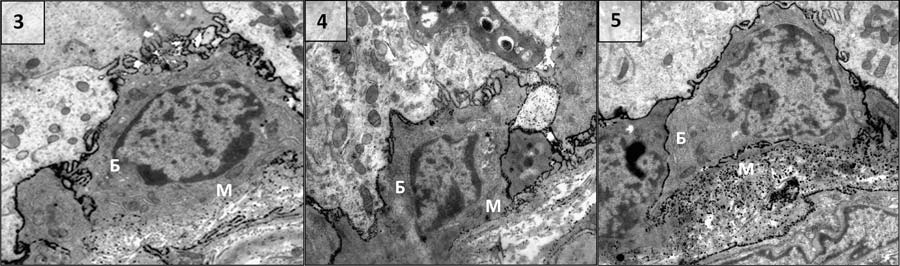

Поверхность слизистой оболочки трахеи выстлана многорядным мерцательным эпителием, состоящим из базальных, промежуточных, бокаловидных и реснитчатых клеток (рис. 1). Анализ качественного состава элементов эпителия показал, что в каудальном отделе трахеи число малодифференцированных клеток несколько больше по сравнению с краниальным (табл. 1, 2). Щелочная фосфомоноэстераза является маркером стволовых клеток и в тоже время этот фермент позволяет оценить уровень обменных процессов происходящих в клетке. Чем выше активность щелочной фосфомоноэстеразы, тем активнее происходят обменные процессы между мембраной базальных клеток, базальной мембраной и подлежащей соединительной тканью [4, 9]. Щелочная фосфомоноэстераза интенсивно маркирует боковые и апикальные поверхности базальных клеток эпителия трахеи (рис. 3). В зоне базальной мембраны фермент выявляется в виде мелких гранул осмиофильного вещества разбросанных между тонкими фибриллами.

Рис. 1, 2. 1 - интактные, 2 - охладение 28 дней.

Эпителий слизистой оболочки трахей: БК - бокаловидные клетки; Р - реснитчатые клетки; Б - базальные клетки; БМ - базальная мембрана; СП - собственная пластинка слизистой; К - кровеносный сосуд. Полутонкий срез, окраска метиленовым синим. Увеличение: ок. 10, об. 100

| Эксперименты | Интактные | Холод | Холод+ДКВ | Холод+Арабиногалактан |

|---|---|---|---|---|

| Группы | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Реснитчатые клетки | 32,5±1,30 | 30,4±1,03 | 31,7±0,30 | 31,5±0,40 |

| Бокаловидные клетки | 14,1±0,23 | 24,6±0,42** | 14,5±0,16** | 15,0±0,21** |

| Промежуточные клетки | 6,2±0,20 | 0,6±0,16** | 7,0±0,14** | 6,5±0,16** |

| Базальные клетки | 12,4±0,37 | 10,3±0,33** | 16,8±0,29** | 14,5±0,37** |

| Площадь базальной клетки (мкм2) | 33,0±0,15 | 21,0±0,22** | 29,0±0,26** | 24,3±0,27** |

| Площадь ядра базальной клетки (мкм2) | 22,6±0,18 | 12,3±0,22** | 20,2±0,37** | 17,3±0,24** |

| Число тучных клеток | 1,2±0,14 | 3,2±0,12** | 2,7±0,65** | 4,1±0,17** |

Примечание. ** - p<0,001 уровень доверительной вероятности при сравнении 1-й и 2-й групп; * - p<0,05 и ** - p<0,001 уровень доверительной вероятности при сравнении 2-й и 4-й.

| Эксперименты | Интактные | Холод | Холод+ДКВ | Холод+Арабиногалактан |

|---|---|---|---|---|

| Группы | 1I | 2 | 3 | 4 |

| Реснитчатые клетки | 25,9±0,48 | 26,5±0,58 | 25,2±0,20* | 25,8±0,29 |

| Бокаловидные клетки | 8,6±0,42 | 16,0±0,57** | 10,6±0,22** | 10,9±0,27** |

| Промежуточные клетки | 10,5±0,42 | 4,7±0,15** | 6,5±0,16** | 5,6±0,16** |

| Базальные клетки | 13,3±0,26 | 10,5±0,16** | 15,5±0,34** | 14,1±0,48** |

| Площадь базальной клетки (мкм2) | 31,0±0,24 | 23,1±0,24** | 30,1±0,32** | 27,1±0,23** |

| Площадь ядра базальной клетки (мкм2) | 23,1±0,07 | 14,1±0,21** | 21,7±0,14** | 19,3±0,33** |

| Число тучных клеток | 1,3±0,12 | 3,3±0,09** | 2,8±0,57** | 2,9±0,04** |

Примечание. ** - p<0,001 уровень доверительной вероятности при сравнении 1-й и 2-й групп; * - p<0,05 и ** - p<0,001 уровень доверительной вероятности при сравнении 2-й и 4-й.

При действии низких температур на организм изменяется соотношение клеточного состава эпителия (рис. 2), за счет значительного снижения малодифференцированных клеток (базальных и промежуточных) как в краниальном, так и в каудальном отделах трахеи. Анализ морфометрических данных выявил значительные уменьшение площади самой базальной клетки и ее ядра (табл. 1, 2). Снижение количества малодифференцированных клеток считают одним из наиболее важных элементов замедления регенерационного потенциала воздухоносных путей при действии низких температур [5, 7]. При охлаждении происходит изменение распределения маркера щелочной фосфомоноэстеразы в базальных клетках. Выраженная потеря экспрессии фермента связана с изменением дифференцировки стволовых клеток, при которой изменяются взаимосвязи с клеточным окружением, и снижается уровень метаболизма между клетками и базальной мембраной (рис. 4). Действие низких температур приводит к увеличению миграции тучных клеток через эпителий, так их число в каудальном отделе трахеи повышается до 3,3±0,09 (у интактных - 1,3±0,12). Мигрирующие в эпителий тучные клетки являются важным элементом ниши, влияющим на дифференцировку базальных клеток [7]. В условиях эксперимента недоокисленные продукты метаболизма, выполняют функцию тканевых токсинов. Активная дегрануляция тучных клеток в эпителии, приводит к освобождению биологически активных веществ, вызывающих повреждение эпителиального барьера, изменяя функциональную активность стволовых клеток, таким образом снижая регенерационный потенциал. Повышение миграции тучных клеток связано с передачей информационного воздействия на "нишу" стволовых клеток через жидкую среду, которая уменьшает количество митозов малодифференцированных клеток в эпителии [3, 9]. При общем охлаждении организма в обоих отделах трахеи возрастает число бокаловидных клеток (табл. 1, 2). Важно отметить, что дифференцировка эпителиальных клеток слизистой краниального отдела при охлаждении направлена, преимущественно, в сторону увеличения на 74 % числа секреторных элементов. Если в зоне бифуркации количество реснитчатых клеток незначительно возрастает, то в краниальном отделе этот показатель снижается на 6 % и при этом размер клеток увеличивается за счет вакуолизации цитоплазмы.

Рис. 3, 4, 5. Электронограммы базального отдела эпителия слизистой оболочки трахеи у крыс. 3 - интактные, 4 - охлаждение 28 дней, 5 - охлаждение 28 дней на фоне арабиногалактана.

Б - базальная клетка, М - базальная мембрана. Заливка аралдит, эпон. окр. уранил ацетат, цитрат свинца. Реакция на щелочную фосфомоноэстеразу по Майяхара с соавт.×45000

Под воздействием холода на фоне введения дигидрокверцетина в организме крысы число малодифференцированных эпителиальных клеток в области бифуркации и в краниальном отделе трахеи в полтора раза больше, по сравнению с группой подверженных действию низких температур. Площадь базальной клетки и ее ядро возрастает и приближается к показателям характерным для интактных животных (табл. 1, 2). Значительно увеличивается количество продуктов реакции на щелочную фосфомоноэстеразу в мембране базальных клеток. Гранулы реакции располагаются в виде черной полосы на базальном полюсе и очень четко контурируют границы клеток. Это свидетельствует об усилении метаболических процессов между клетками эпителия и базальной мембраной. Вероятно, идет активная подготовка к делению малодифференцированных клеток, а также отмечается изменение направленности дифференцировки, в сторону уменьшения количества бокаловидных клеток. Это свидетельствует о том, что в эпителии слизистой оболочке трахеи ускоряются процессы регенерации за счет активизации базальных и промежуточных клеток, число которых резко возрастает [9].

Таким образом, дигидрокверцетин проявляя антиоксидантный эффект, оказывает мембранопротекторное действие и стимулирует пролиферацию базальных и промежуточных клеток при этом количества бокаловидных клеток резко снижается [7].

Анализируя показатели, полученные в эксперименте при действии холода на фоне применение арабиногалактана было отмечено, что число базальных клеток увеличивается как в краниальном, так и в каудальном отделе (табл. 1, 2). Количество продуктов реакции на щелочную фосфомоноэстеразу увеличивается в мембране базальных клеток и, особенно в базальной мембране (рис. 5). Это указывает на усиление уровня метаболизма между малодифференцированными клетками и базальной мембраной. Если в области бифуркации трахеи количество малодифференцированных клеток увеличивается за счет базальных элементов, то в краниальном отделе отмечается рост числа промежуточных клеток. При действии холода на фоне введения арабиногалактана, происходит значительное уменьшение бокаловидных клеток как в краниальном, так и в каудальном отделах (табл. 1, 2).

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о повышении уровня митотической активности базальных клеток при применении арабиногалактана на фоне действия низких температур.

Выводы

|

|

|

- При воздействии низких температур в эпителии слизистой оболочки трахеи наблюдается снижение митотической активности, что проявляется в уменьшении числа базальных и особенно промежуточных клеток, а также продуктов реакции на щелочную фосфомоноэстеразу, морфологического маркера стволовых клеток. Это наиболее выражено в краниальном отделе трахеи. В базальной мембране снижается количество продуктов реакции на щелочную фосфомоноэстеразу, что указывает на более о низкий уровень обменных процессов между эпителием и рыхлой соединительной тканью.

- Применение дигидрокверцетина или арабиногалактана на фоне воздействия холода приводит к росту количества базальных и промежуточных клеток, особенно в краниальном отделе, также выявляется увеличение продуктов реакции на щелочную фосфомоноэстеразу в мембране базальных клеток. Увеличение активности фермента в базальной мембране свидетельствует в пользу роста уровня обменных процессов между эпителием и соединительной тканью.

Литература |

|

1. Гайер Г. Электронная гистохимия. - М.: Мир, 1974. - 488 с.

1. Гайер Г. Электронная гистохимия. - М.: Мир, 1974. - 488 с. 2. Доровских В.А., Коршунова Н.В., Красавина Н.П. и др. Адаптогены и холодовой стресс: вчера сегодня, завтра … : монография. - Благовещенск, 2006.

2. Доровских В.А., Коршунова Н.В., Красавина Н.П. и др. Адаптогены и холодовой стресс: вчера сегодня, завтра … : монография. - Благовещенск, 2006. 3. Красавина Н.П., Доровских В.А., Целуйко С.С. Морфофункциональная характеристика соединительной ткани органов дыхания при общем охлаждении организма на фоне медикаментозной коррекции // Дальневосточный медицинский журнал - 2002. - № 1. - С. 8.

3. Красавина Н.П., Доровских В.А., Целуйко С.С. Морфофункциональная характеристика соединительной ткани органов дыхания при общем охлаждении организма на фоне медикаментозной коррекции // Дальневосточный медицинский журнал - 2002. - № 1. - С. 8.  4. Репин В.С., Ржанинова А.А., Шаменков Д.А. Эмбриональные стволовые клетки: фундаментальная биология и медицина: монография. - М.: Реметэкс, 2002. - 176 с.

4. Репин В.С., Ржанинова А.А., Шаменков Д.А. Эмбриональные стволовые клетки: фундаментальная биология и медицина: монография. - М.: Реметэкс, 2002. - 176 с.  5. Целуйко С.С., Горбунов М.М., Семенов Д.А. Стволовые клетки трахеи крыс при холодовых воздействиях // Всероссийская научная конференция "Регенеративная биология и медицина": сборник научных трудов НИИМЧ РАМН. - Москва, 2011. - С. 161-162.

5. Целуйко С.С., Горбунов М.М., Семенов Д.А. Стволовые клетки трахеи крыс при холодовых воздействиях // Всероссийская научная конференция "Регенеративная биология и медицина": сборник научных трудов НИИМЧ РАМН. - Москва, 2011. - С. 161-162. 6. Целуйко С.С., Красавина Н.П., Корнеева Л.С. и др. Гистофизиология легкого при экспериментальной гипергликемии на фоне введения дигидрокверцетина // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. - 2011. - Вып. 40. - С. 18-22.

6. Целуйко С.С., Красавина Н.П., Корнеева Л.С. и др. Гистофизиология легкого при экспериментальной гипергликемии на фоне введения дигидрокверцетина // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. - 2011. - Вып. 40. - С. 18-22. 7. Целуйко С.С., Красавина Н.П., Семенов Д.А. и др. Современные взгляды на вопросы пролиферации и дифференцировки стволовых клеток органов дыхания в норме и при холодовых воздействиях // Бюллетень физиологии и патологии дыхания - 2012. - № 45. - С. 98-103.

7. Целуйко С.С., Красавина Н.П., Семенов Д.А. и др. Современные взгляды на вопросы пролиферации и дифференцировки стволовых клеток органов дыхания в норме и при холодовых воздействиях // Бюллетень физиологии и патологии дыхания - 2012. - № 45. - С. 98-103. 8. Bischoff S.C. Quercetin: potentials in the prevention and therapy of disease // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. - 2008. - Vol. 11 - P. 733-740.

8. Bischoff S.C. Quercetin: potentials in the prevention and therapy of disease // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. - 2008. - Vol. 11 - P. 733-740. 9. Hong K.U. Reynolds S.D., Watkins S. et al. Basal cells are a multipotent progenitor capable of renewing the bronchial epithelium // Am. J. Pathol. - 2004. - Vol. 164. - P. 577-588.

9. Hong K.U. Reynolds S.D., Watkins S. et al. Basal cells are a multipotent progenitor capable of renewing the bronchial epithelium // Am. J. Pathol. - 2004. - Vol. 164. - P. 577-588. 10. Martin U. Methods for studying stem cells: Adult stem cells for lung repair // Methods. - 2008. - № 45. - Р. 121-132.

10. Martin U. Methods for studying stem cells: Adult stem cells for lung repair // Methods. - 2008. - № 45. - Р. 121-132. 11. Mcqualter J.L., Bertoncello I. Concise review: Deconstructing the lung to reveal its regenerative potential // Stem Cells - 2012. - № 30. - Р. 811-816.

11. Mcqualter J.L., Bertoncello I. Concise review: Deconstructing the lung to reveal its regenerative potential // Stem Cells - 2012. - № 30. - Р. 811-816. 12. Sen N., Weprin S., Peter Y. Discrimination between lung homeostatic and injury-induced epithelial progenitor subsets by cell-density properties // Stem Cells and Development - 2013. - № 22. - Р. 2036-2046.

12. Sen N., Weprin S., Peter Y. Discrimination between lung homeostatic and injury-induced epithelial progenitor subsets by cell-density properties // Stem Cells and Development - 2013. - № 22. - Р. 2036-2046. 13. Tam A., Wadsworth S., Dorscheid D., et al. The airway epithelium: More than just a structural barrier (Review) // Therapeutic Advances in Respiratory Disease. - 2011. - № 5. - Р. 255-273.

13. Tam A., Wadsworth S., Dorscheid D., et al. The airway epithelium: More than just a structural barrier (Review) // Therapeutic Advances in Respiratory Disease. - 2011. - № 5. - Р. 255-273. 14. Vaughan A.E., Chapman H.A. Regenerative activity of the lung after epithelial injury // Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease. - 2013. - № 1832. - Р. 922-930.

14. Vaughan A.E., Chapman H.A. Regenerative activity of the lung after epithelial injury // Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease. - 2013. - № 1832. - Р. 922-930.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»