2014 год № 2

Внутренние болезни

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Структурная перестройка сердечной мышцы после перенесенного Q-инфаркта миокарда (Q-ИМ) является одной из основных причин синдрома хронической сердечной недостаточности (ХСН). Клинические проявления синдрома ХСН и ухудшение качества жизни пациента ассоциируются с дилатацией камер сердца, гипертрофией миокарда желудочков, ухудшением их систолодиастолической функции и выраженностью клапанной недостаточности [7]. Наряду с грубой необратимой рубцовой деформацией левого желудочка (ЛЖ) в зоне некроза миокарда, в периинфарктной зоне наблюдается гипертрофия кардиомиоцитов, прогрессивная потеря перекрестных связей коллагена и взаимосвязей коллагеновой сети с отдельными кардиомиоцитами. Последнее индуцирует процессы прогрессирующей дилатации ЛЖ и других камер сердца [3], создает субстрат для жизненно опасных аритмий.

Цель исследования - изучить эхокардиографические и морфологические характеристики дезадаптивного ремоделирования сердца у пациентов с высоким классом ХСН после Q-ИМ.

Материалы и методы |

|

|

Обследовано 223 пациента, средний возраст - 60±8,7 лет, мужчин - 174, женщин - 49, перенесших Q-ИМ ЛЖ различной локализации, длительность заболевания 2-4 года с клиникой ХСН III ФК по NYHA. Диагноз Q-ИМ установлен согласно рекомендациям European Society of Cardiology (ESC), American College of Cardiology Foundation (ACCF), American Heart Association (AHA), и World Heart Federation (WHF) (ESC/ACCF/AHA/WHF 2012) в соответствии с клинической картиной, данными ЭКГ, повышением в крови биомаркёров некроза миокарда [11]. Наличие ХСН диагностировали на основании Национальных рекомендаций ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр) [4]. Качество жизни анализировали с помощью Миннесотского опросника (MLHFQ) [9], тяжесть клинических проявлений и ФК ХСН - по шкале ШОКС, толерантность к физической нагрузке - теста с 6-минутной ходьбой [4]. Пациенты получали диуретики, иАПФ, АРА, β -адреноблокаторы, антиагреганты. ЭхоКГ выполнена на аппарате Vivid-7 ("GE", США) по стандартной методике. Морфологию ЛЖ характеризовали индекс конечного диастолического (ИКДОЛЖ) и систолического объемов ЛЖ (ИКСОЛЖ), индекс конечного диастолического (ИКДРЛЖ) и систолического размеров ЛЖ (ИКСРЛЖ) [5]. Морфологию ПЖ - ИКДОПЖ и ИКСОПЖ, ИКДРПЖ и ИКСРПЖ. Глобальную систолическую функция ЛЖ и ПЖ анализировали по фракции выброса (ФВЛЖ, ФВПЖ) [5] и систолической скорости латеральной части левого и правого атриовентрикулярных колец (AV колец) - Sм и Sтр. Конечное диастолическое давление в ЛЖ (КДДЛЖ) рассчитывали в режиме импульсно-волновой допплерографии ЭхоКГ (ИВДЭхоКГ) и тканевого допплера миокарда (ИВДТДМ) [1]. Внутрижелудочковую диссинхронию (ВЖД) оценивали с помощью ИВДТДМ, М-режима ЭхоКГ. Признаком диссинхронии в ИВДТДМ считали величину более 30 мс (ВЖДТДМ) [1], в М-режиме ЭхоКГ-ВЖДЭЭхоКГ более 60 мс [8]. Межжелудочковую диссинхронию (МЖД) исследовали в режиме ИВДТДМ, разницу более 40 мс считали диссинхронией (МЖДТДМ) [10]. Диастолическую функцию ЛЖ и ПЖ исследовали в ИВДЭхоКГ и ИВДТДМ. При ИВДЭхоКГ измеряли скорость пиков Eм, Eтр и Aм, Aтр и их соотношение (Eм/Aм, Eтр/Aтр) [1], при ИВДТДМ - скорости латеральной части AV колец Eм', Eтр', Aм', Aтр' диастолу и их соотношение Eм'/Aм' и Eтр'/Aтр'. Анализировали соотношение скоростей раннего наполнения желудочков и скоростей AV колец - E/Eм' и Е/Eтр' [1].

Морфометрию миокарда проводили на рутинных гистологических срезах миокарда ЛЖ 35 пациентов (25 мужчин и 10 женщин) с Q-ИМ, умерших в период с 2010 по 2013 годы. Причиной смерти в 60% случаев служила декомпенсация ХСН, в 30% - тромбоэмболические осложнения, в 5% - сложные нарушения ритма сердца, 5% погибли на фоне декомпенсации коморбидной патологии и ХСН. Фрагменты миокарда из патологической и периинфарктной зон обезвоживали, подвергали химическому уплотнению путем инфильтрации и заливали в парафин. Срезы с блоков толщиной 4-5 мкм изготавливали на ручном микротоме и окрашивали по Ван-Гизону, гематоксилином и эозином [2]. Микроскопирование выполняли на морфометрическом комплексе Optika™ Vision Pro, на базе микроскопа "OLYMPUS CX41". Данные обрабатывали с помощью программы Biostat, результаты представлены в виде M±σ, достоверность различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными считали результаты при p<0,05.

Результаты и обсуждение |

|

|

Для сравнения данных нами сформированы две группы. Первая группа составлена на основании соответствия критериям: Ем/Eм'>15, Eтр/Eтр'>6, Sм<4,8 мс, Sтр<11,5 мс, вторая группа соответственно: Eм/Eм'<15, Е/Eтр'<6, Sм>4,8 мс, Sтр>11,5 мс [1] (таблица). Характерными особенностями I группы является снижение качества жизни и толерантности к физической нагрузке, низкая ФВЛЖ и ФВПЖ, нарушение диастолического наполнения ЛЖ по рестриктивному (67%, n=108), промежуточному (33%, n=53) типам, ПЖ по типу замедленной релаксации (100%, n=59), дилатация всех камер сердца, внутри- и межжелудочковый диссинхронизм (таблица).

| Показатель | Eм/Eм'>15, Sм<4,8 и Eтр/Eтр'>6, Sтр<11,5 (n=161) | Eм/Eм'<15, Sм >4,8 и Eтр/Eтр<6, Sтр>11,5 (n=62) | P |

|---|---|---|---|

| Sм (см/с) | 4,3±0,9 | 4,6±1 | Нд |

| Eм/Eм' | 18,7±2,4 | 12,7±1,9 | 0,05 |

| Sтр (см/с) | 10,2±1,9 | 11±1,5 | Нд |

| Eтр/Eтр' | 11,8±1,9 | 9,6±1,4 | 0,05 |

| ШОКС | 7,6±1 | 6,6±0,9 | 0,05 |

| MLHFQ | 70,4±6,9 | 65±4,9 | 0,05 |

| 6MWD (м) | 225,6±41 | 273±19,7 | 0,001 |

| ИКДРЛЖ (см/м2) | 3,4±0,28 | 2,7±0,15 | 0,001 |

| ИКСРЛЖ (см/м2) | 2,6±0,28 | 2,0±0,15 | 0,05 |

| ИКДОЛЖ (мл/м2) | 108±10 | 77±5,8 | 0,001 |

| ИКСОЛЖ (мл/м2) | 59±8 | 38±4,8 | 0,001 |

| ИКДРПЖ (см/м2) | 1,85±0,08 | 1,6±0,13 | Нд |

| ИКСРПЖ (см/м2) | 1,3±0,11 | 1,2±0,09 | Нд |

| ИКДОПЖ (мл/м2) | 20,4±2,2 | 18,9±2 | Нд |

| ИКСОПЖ (мл/м2) | 11±2,1 | 10,2 ±1,8 | Нд |

| ФВПЖ % | 41 ±3,8 | 44±3,5 | 0,05 |

| ФВЛЖ % | 37±3,4 | 46±2,2 | 0,001 |

| ВЖДЭЭхоКГ (мс) | 0,134±0,006 | 0,126±0,007 | 0,001 |

| ВЖДТМД (мс) | 75±6,9 | 32±3,5 | 0,001 |

| МЖДТМД (мс) | 48,5±4,1 | 40±3,7 | 0,001 |

| КДДЛЖ (мм рт. ст.) | 19,9±1,8 | 18,5±1,1 | 0,001 |

Полученные результаты доказывают, что необратимые клинические проявления ХСН III ФК формируются вследствие бивентрикулярного дезадаптивного ремоделирования сердца, характеристиками которого служат увеличение ИКДРЛЖ>3,3 см/м2, ИКДРПЖ>1,85 см/м2, ИКДОЛЖ>105 мл/м2, ИКДОПЖ>20,4 мл/м2, Sм<4,8 мс, ФВЛЖ<37 %, Sтр<11,5 мс, ФВПЖ<40 %.

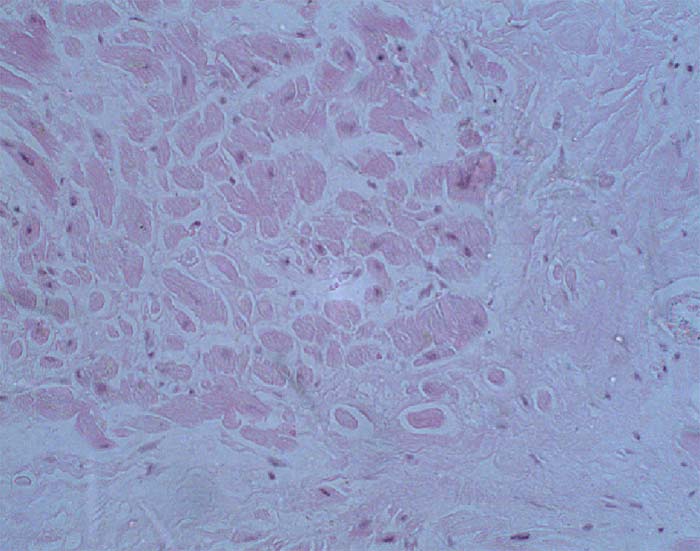

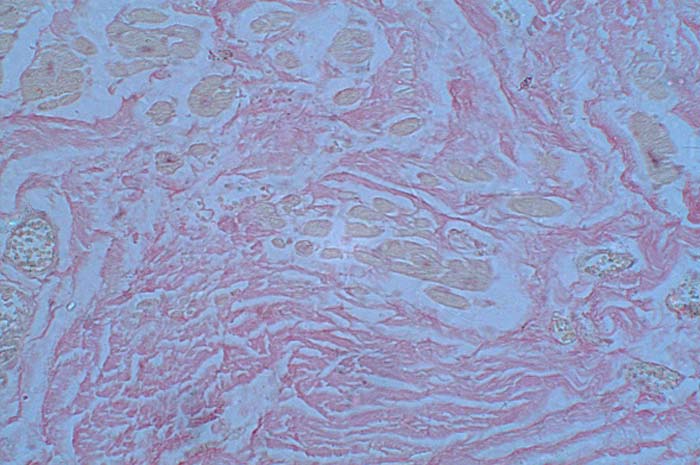

При гистологическом исследовании микропрепаратов установлено, что в зонах крупноочагового некроза преобладает фиброзснеупорядоченными коллагеновыми волокнами, пронизывающий толщу мышцы сердца и представляющий обширные поля. В прилегающих к зоне некроза участках фиброзменее выражен,однако большинствокардиомиоцитов"замурованы", с крупными ядрами или двуядерные, гипертрофированы (средний диаметр - 130±6,27 мкм), имеют хаотичную ориентацию (рис. 1, 2). Такие участки достигают в среднем 50-55 % площади поперечного среза миокарда, что вызывает нарушение циркулярной ориентации мышечных волокон среднего слоя. Патофизиологическое и клиническое значение дезорганизации мышечных волокон недостаточно изучено. Предполагается, что она оказывает влияние на степень нарушений диастолической и систолической функции ЛЖ и способствует возникновению аритмий. Мы считаем, что неправильное расположение кардиомиоцитов потенцирует диссинхронию и в сочетании с систолодиастолической дисфункцией, аритмиями является маркёром дезадаптивного ремоделирования сердца.

Рис. 1. Зона инфаркта миокарда и периинфарктная зона миокарда с "замурованными" всоединительную ткань кардиомиоцитами. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение ×200

Рис. 2. Зона инфаркта миокарда и периинфарктная зона миокарда с "замурованными" в соединительную ткань кардиомиоцитами. Окраска по Ван-Гизону. Увеличение ×200

Выводы |

|

|

Таким образом, установлено, что у пациентов с хронической сердечной недостаточностью III функционального класса формируется дезадаптивное ремоделирование сердца, которое характеризуется комплексом бивентрикулярных морфофункциональных маркёров. Морфологические маркёры: неправильное расположение и гипертрофия кардиомиоцитов периинфарктной зоны, ИКДРЛЖ>3,4см/м2, ИКДРПЖ>1,85мл/м2, ИКДОЛЖ>108мл/м2, ИКДОПЖ>20,4мл/м2. Систолодиастолические маркёры: ФВЛЖ<37%, ФВПЖ<40%, соотношение Eм/Eм'>15, Eтр/Eтр'>6, Sм<4,8мс, Sтр<11,5мс. Маркёры диссинхронизма: ВЖДЭЭхоКГ≥0,134мс, ВЖДТМД≥75мс, МЖДТМД ≥ 48,5мс.

Литература |

|

1. Алехин М.Н. Тканевой допплер в клинической эхокардиографии. - М. : ООО "Инсвязьиздат", 2006. - 104 с.

1. Алехин М.Н. Тканевой допплер в клинической эхокардиографии. - М. : ООО "Инсвязьиздат", 2006. - 104 с.  2. Коржевский Д.Э., Гиляров А.В. Основы гистологической техники. - СПб. : "СпецЛит", 2010. - 95 с.

2. Коржевский Д.Э., Гиляров А.В. Основы гистологической техники. - СПб. : "СпецЛит", 2010. - 95 с.  3. Кузнецова Л.М., Сандриков В.А. Эхокардиография в оценке функции правого желудочка // Кардиология. - 2009. - № 2. - С. 63-65.

3. Кузнецова Л.М., Сандриков В.А. Эхокардиография в оценке функции правого желудочка // Кардиология. - 2009. - № 2. - С. 63-65. 4. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ подиагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр) // Сердечная недостаточность. - 2013. - Т. 14, № 7 (81). - C. 1-94.

4. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ подиагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр) // Сердечная недостаточность. - 2013. - Т. 14, № 7 (81). - C. 1-94. 5. Douglas L. Mann MD FACC. Heart Failure: A Companion to Braunwald's Heart Disease. - 2010. - Vol. 928.

5. Douglas L. Mann MD FACC. Heart Failure: A Companion to Braunwald's Heart Disease. - 2010. - Vol. 928.  6. Lang R.M., Bierig M., Devereux R.B., et al. American Society of Echocardiography's Nomenclature and Standards Committee, Task Force on Chamber Quantifi cation, American College of Cardiology Echocardiography Committee, American Heart Association, European Association of Echocardiography, European Society of Cardiology. Recommendations for chamber quantification // European journal of echocardiography. - 2006. - № 7 (2). - P. 79-108.

6. Lang R.M., Bierig M., Devereux R.B., et al. American Society of Echocardiography's Nomenclature and Standards Committee, Task Force on Chamber Quantifi cation, American College of Cardiology Echocardiography Committee, American Heart Association, European Association of Echocardiography, European Society of Cardiology. Recommendations for chamber quantification // European journal of echocardiography. - 2006. - № 7 (2). - P. 79-108.  7. Pangonyte D., Stalioraityte E., Ziuraitiene R., et al. Cardiomyocyte remodeling in ischemic heart disease // Medicina (Kaunas). - 2008. - № 44. - P. 848-854.

7. Pangonyte D., Stalioraityte E., Ziuraitiene R., et al. Cardiomyocyte remodeling in ischemic heart disease // Medicina (Kaunas). - 2008. - № 44. - P. 848-854.  8. Popovic Z.B., Grimm R.A., Perlic G., et al. Noninvasive assessment of cardiac resynchronization therapy for congestive heart failure using myocardial strain and left ventricular peak power as parameters of myocardial synchrony and function // Cardiovasc Electrophysiol. - 2002. - Vol. 13, № 12. - P. 1203-1208.

8. Popovic Z.B., Grimm R.A., Perlic G., et al. Noninvasive assessment of cardiac resynchronization therapy for congestive heart failure using myocardial strain and left ventricular peak power as parameters of myocardial synchrony and function // Cardiovasc Electrophysiol. - 2002. - Vol. 13, № 12. - P. 1203-1208.  9. Rector T.S., Kubo S.H., Cohn J.N. Patients self-assessment of their congestive heart failure. Part 2: content, reliability and validity of a new measure, the Minnesota living with heart failure questionnaire // Heart failure. - 1987. - Vol. 3. - Р. 198-209.

9. Rector T.S., Kubo S.H., Cohn J.N. Patients self-assessment of their congestive heart failure. Part 2: content, reliability and validity of a new measure, the Minnesota living with heart failure questionnaire // Heart failure. - 1987. - Vol. 3. - Р. 198-209. 10. St. John Sutton M., Scott C.N. A prediction rоle for left ventricular dilatation post-MI // Europ. Heart J. - 2002. - Vol. 23. - P. 509-511.

10. St. John Sutton M., Scott C.N. A prediction rоle for left ventricular dilatation post-MI // Europ. Heart J. - 2002. - Vol. 23. - P. 509-511. 11. Thygesen K., Alpert J.S., Jaffe A.S., et al. The Writing Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Third universal definition of myocardial infarction / European Heart Journa. - 2012. - Vol. 33. - P. 2551-2567.

11. Thygesen K., Alpert J.S., Jaffe A.S., et al. The Writing Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Third universal definition of myocardial infarction / European Heart Journa. - 2012. - Vol. 33. - P. 2551-2567.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»