2014 год № 4

Обзоры литературы

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Для лечения повреждений акромиально-ключичного сочленения применяют как консервативные, так и оперативные методы.

Консервативные методы широко применялись на протяжении всего прошлого столетия. Эти методы основаны на применении различных вариантов внешних устройств: шин, пилотов и гипсовых повязок [11].

Консервативное лечение вывихов акромиального конца ключицы представляет собой сложную задачу по удержанию вправленной ключицы в правильном положении при помощи внешних устройств [17].

Обсуждение |

|

|

Со времён Гиппократа и до второй половины двадцатого века предложено более 60 видов повязок [14].

Начиная с классических работ В.В. Гориневской (1938) [15] многие отечественные учёные предлагали различные устройства для фиксации ключицы. И.М. Чижин (1939) предложил оригинальную рамку [27], В.В. Пироженко (1955) применял фиксирующую шину [19], Е.С. Кожукеев (1964) использовал шину ЦИТО с винтовым пилотом [13], А.Н. Шимбарецкий (1967) применял гипсовую повязку [28], Бабич Б.К. (1968) [1], использовал торако-брахиальную повязку, В.П. Сальниковым (1976) предложена "портупея" [20].

Процесс лечения начинается с обезболивания зоны акромиально-ключичного сустава, для чего применяют 1 % раствор новокаина 20 мл, по методике А.В. Каплана (1979) [11], после чего производится вправление вывиха.

Затем накладывается одно из существующих приспособлений: гипсовые повязки, пелоты, лейкопластырное бинтование.

При этом, если вправление удаётся легко, то второй этап представляет определённые трудности, в связи с подвижностью лопатки и плеча по отношению к туловищу [29].

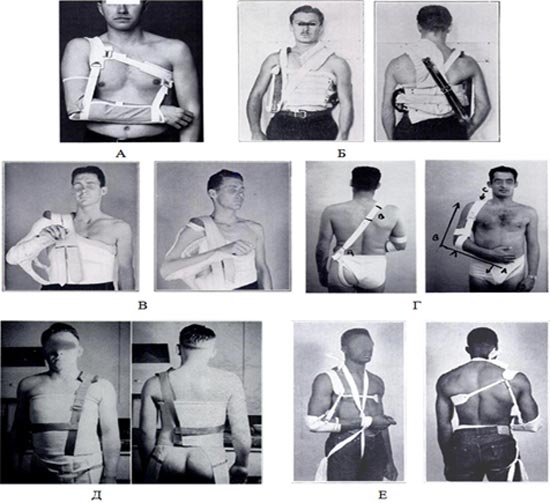

За рубежом также было предложено множество фиксирующих повязок [41] (рис. 1).

Рис. 1. Иммобилизирующе-репонирующие повязки: А - бандаж Kenny-Howard; Б - бандаж Bohler; В - корсет Brosqol M.P.; Г - повязка Spigelman; Д - корсет Hunkin; Е - бандаж Howard

N.J. Howard (1939) предложил динамическую шину но, как и все представленные на рисунке повязки, она зачастую вызывала некроз в области локтя и парестезии, в связи с чем их широкое применение ограничивалось [35].

M.P. Brosqol (1961) предложил похожую гипсовую повязку [31]. Однако, из-за уменьшения отёка мягких тканей в процессе лечения и ослабления фиксирующих свойств повязки, часто приходилось производить повторную коррекцию положения наружного конца ключицы (цит. по Ю.М. Свердлову, 1978) [21]. При этом фиксация должна была продолжаться от 3 до 5 недель. Пациенты выписывались к труду через 6-8 недель.

Несмотря на то, что консервативный метод лечения является исторически самым ранним и было предложено большое количество устройств для его осуществления, ни один из предложенных способов оптимальным назвать сложно, так как существенные трудности для пациентов вызывает длительная иммобилизация внешними приспособлениями. Однако наряду с недостатками, метод имеет существенное преимущество, а именно - отсутствие операционного риска и связанных с ним осложнений.

Всё большее значение в современной травматологии приобретают оперативные методы лечения разрывов акромиально-ключичного сочленения.

По данным современной литературы известно более 300 оперативных методик лечения вывихов акромиального конца ключицы [2].

В 1861 году E. Coope впервые произвёл сшивание ключицы и акромиального конца лопатки серебряной проволокой [25]. Этот шаг послужил толчком к развитию всего направления, бурное внедрение которого началось с развитием асептики.

Сегодня оперативные вмешательства можно разделить на 4 основных направления (А.А. Сорокин, 2008) [24].

- Шинирование акромиально-ключичного сочленения металлическими конструкциями.

- Операции, направленные на восстановление связочного аппарата акромиально-ключичного сочленения.

- Аппараты внешней фиксации.

- Комбинированные методы оперативного лечения.

Шинирование акромиально-ключичного сочленения выполняют металлическими фиксаторами, причём наиболее часто используют два варианта: первый с проведением металлического фиксатора через суставные поверхности и второй - с внесуставным введением.

Наибольшее распространение из современных методик получило шинирование спицами Киршнера, проведёнными через суставные поверхности акромиального конца ключицы и акромиального отростка лопатки. Шинирование спицами возможно осуществлять как с обнажением сустава, так и закрытым способом.

Наиболее вероятно, что первая фиксация вывиха акромиального конца ключицы спицами Киршнера выполнялась чрескожно. Первые описания подобной техники оставил G. Murrey (1940) [38]. D.B. Phemister. (1942) производил фиксацию двумя спицами но, в отличие от первого варианта, погружал их подкожно [40].

E. Larsen (1986) осуществлял трансартикуллярное проведение двух перекрещивающихся спиц [37].

C целью усиления конструкции и предотвращения миграции спиц E. Jubet (1976) выполнял дополнительное связывание спиц проволокой [36].

Несмотря на кажущуюся простоту методики, были отмечены и отрицательные её стороны: развитие контрактур, миграция спиц.

Причём последняя порой приводила к повреждению тканей лёгкого и органов средостения [39].

Для предупреждения этих осложнений были предложены более мощные фиксаторы - штифты малого диаметра. Максимальная толщина штифтов ограничивалась толщиной и анатомией расположения акромиального отростка лопатки, что имело свои трудности при установке.

Две сходные методики лечения вывихов акромиального конца ключицы были предложены независимо друг от друга А.Д. Ли (1961) [16], Б.Л. Гольдманом (1965) [4], В.Н. Янчур, С.С. Ткаченко (1961) [26].

В широких кругах отечественных травматологов эти 2 конструкции приобрели название гвоздь Ли-Гольдмана и Ткаченко-Янчура.

По методике Ткаченко-Янчура гвоздь проходит две суставные поверхности, как акромиального отростка лопатки, так и акромиального конца ключицы. По методике Ли-Гольдмана крючок располагается субакромиально, а изогнутый конец крючка фиксируется специальным винтом к акромиону. Для предупреждения миграции гвоздя, заострённую изогнутую часть внедряют в костную ткань акромиона или в акромиальный конец ключицы.

В. Bosworth в 1941 впервые предложил метод клюво-ключичной фиксации [30]. Сущность метода заключалась в фиксации винтом через ключицу в клювовидный отросток лопатки. Однако в связи с частыми рецидивами вывиха, возникала необходимость в дополнительной фиксации гипсовой повязкой.

Нашли своё применение при оперативном лечении разрывов АКС и конструкции с памятью формы из никелида титана [10]. Применение данной методики основано на способности никелида титана принимать заданную форму после предварительного термомеханического воздействия.

В.Н. Гришин (2010) с соавторами предложили систему пружинных фиксаторов на основе спицы Киршнера, позволяющих фиксировать ключицу к клювовидному отростку [9]. Для этого после выполнения стандартного оперативного доступа и вправления акромиального конца ключицы через акромиальный отросток в ключицу проводят две пары спиц Киршнера. Затем через ключицу в клювовидный отросток проводят ещё одну спицу. Её крючкообразно изгибают под клювовидный отросток. Вокруг выступающего конца спицы над ключицей изгибают концы спицы, проведённые через акромион, и формируют пружинные опорные площадки. Прямую спицу, выступающую над ключицей, скусывают, оставляя свободный участок в 6-8 мм. Его крючкообразно изгибают и прижимают тем самым пружинную опору к ключице. Прямая спица при этом приобретает S-образную форму, и фиксатор становится пружинным.

Вместе с тем наибольшую известность в мире приобрела разработанная в 2002 году G.E. Fade и J.E. Scullion, так называемая крючковидная пластина [34]. Конструкция представляет собой пластину, имеющую крючковидный конец, который заводится под акромион по задней поверхности, после чего пластина фиксируется к ключице 6 винтами диаметром 3,5 мм.

Таким образом, наиболее надёжным методом погружной стабилизации АКС на современном этапе развития травматологии остается шинирование последнего металлическими фиксаторами. Причем наиболее надежные из этих фиксаторов представляют собой, биомеханически обоснованную конструкцию в форме крючка, конец которого подводится под акромион.

Однако для погружения крючковидной пластины используется, на наш взгляд достаточно травматичный доступ, а фиксация сравнительно небольшой по диаметру кости, каковой является ключица, 6 винтами, возможно, является чрезмерной в биомеханическом отношении, что может привести к ятрогенному перелому ключицы по каналу винта.

Наиболее перспективным видом оперативных вмешательств считается восстановление связочного аппарата акромиально-ключичного сочленения с помощью различных методик пластических операций, позволяющих удерживать ключицу в правильном положении [18].

Существуют методики пластики связок направленные как на восстановление исключительно акромиально-ключичной связки или ключично-клювовидной связки, так и обеих связок.

Cущность методики заключается в формировании каналов в ключице и лопатке, через которые проводятся биологические или синтетические материалы, замещающие повреждённые связки.

В качестве субстрата для восстановления связок используются различные материалы биологического и синтетического происхождения, которые в полном объёме не всегда соответствуют предполагаемым нуждам. Это обстоятельство приводит к поиску новых материалов для пластики.

На начальных этапах при пластике связок использовали аутотрансплантаты. В 1928 году W.B. Carrel выполнил пластику акромиально ключичной связки участком широкой фасции бедра пациента [32].

С целью уменьшения объёма операции В.В. Гориневская (1953), предложила в качестве донорской зоны надакромиальную фасцию [7].

В связи с очевидными недостатками аутотрансплантатов: недостаточной жёсткостью, увеличенным объёмом оперативного лечения, в настоящее время более широко используются синтетические материалы.

В качестве синтетических материалов предложены: капроновые нити и леска, нейлон, полиамидная лента, мерсилен, лавсан, капрон.

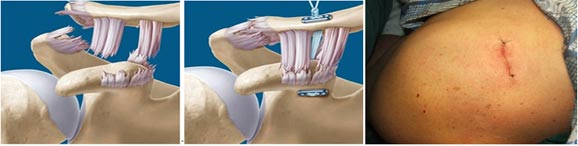

Как современный, малотравматичный метод лечения разрывов АКС появилась так называемая методика MINAR (minimally invasive acromioclavicular reconstruction) [42] (рис. 2).

Рис. 2. Фиксация ключицы по методике MINAR (minimally invasive acromioclavicular reconstruction). Справа - рана после наложения швов (3 см)

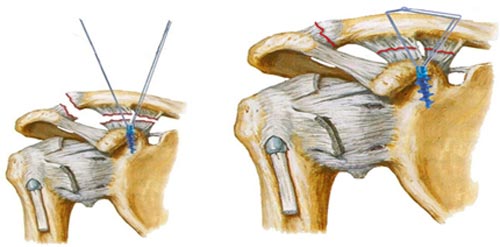

Эти операции выполняются под артроскопическим контролем, который означает, что точное расположение фиксатора врач контролирует через тонкую видеокамеру (артроскоп) (рис. 3).

Рис. 3. Использование якорных фиксаторов, нити которых повторяют ход связок

А.А. Грицюк с соавторами (2010) улучшил методику MINAR, предложив двух пучковую фиксацию акромиального конца ключицы [8].

Однако, подобные методы лечения пока доступны не всем клиникам России из-за низкого уровня материально-технического обеспечения и высоких материальных затрат на комплектующие, что, к сожалению, сдерживает их дальнейшее развитие.

Таким образом, вопрос о необходимости восстановления связочного аппарата при разрывах АКС даже в современных условиях остается дискутабельным и единый подход к решению этой проблемы отсутствует.

Для внешней фиксации акромиально-ключичного сочленения используются конструкции на основе аппарата Г.А. Илизарова.

Для лечения разрывов АКС Голяховский В., Френкель В., (1999) предложили спицевой аппарат, состоящий из двух спиц и полукольца [5].

Спицы в поперечном направлении проводятся через акромиальный конец ключицы и лопатки и натягиваются, при этом происходит вправление вывиха.

С.В. Титаренко с соавторами (2010) предложили аппарат внешней фиксации на основе аппарата Г.А. Илизарова [33].

По методике автора через акромиальный отросток ключицы проводится спица строго в сагиттальной плоскости, последняя фиксируется в полукольце. Далее через ключицу (в средней трети) проводятся две короткие спицы под углом друг к другу 90 градусов, фиксируются к прямой планке.

Полукольцо и планка соединяются стержнем, за счёт которого производится устранение вывиха.

Применение аппаратов внешней фиксации для лечения этой патологии, на наш взгляд, не совсем оправдано, так как чревато развитием миофасциотенодезов со стороны плечевого сустава, нагноением мягких тканей, развитием некрозов, дерматитов, расшатыванием модулей [23], а также вызывает затруднения для пациентов, как в бытовом плане, так и в плане социальной адаптации.

Все вышеперечисленные причины сдерживают широкое развитие чрескостного остеосинтеза вывихов акромиального конца ключицы.

Комбинированные методы позволяют сочетать вышеуказанные методики, но это, как правило, удлиняет время операции [3, 18].

Таким образом, многообразие методик консервативного и оперативного лечения разрывов акромиально-ключичного сочленения, а также отсутствие единых подходов к тактике лечения таких пациентов свидетельствует о сложности анализируемой научной проблемы. Что в свою очередь обуславливает актуальность поиска новых малотравматичных, низкозатратных способов оперативного лечения и эффективных алгоритмов хирургической тактики.

Литература |

|

1. Бабич Б.К. Травматические вывихи. - М.: Здоровье, 1968. - 93 с.

1. Бабич Б.К. Травматические вывихи. - М.: Здоровье, 1968. - 93 с. 2. Виноградова Т.Д.. Кулевич А.Ю. Лечение травматических вывихов акромиального конца ключицы // Военно-медицинский журнал, 1982. - № 8. - С. 25-28.

2. Виноградова Т.Д.. Кулевич А.Ю. Лечение травматических вывихов акромиального конца ключицы // Военно-медицинский журнал, 1982. - № 8. - С. 25-28. 3. Волкович Н.М. Повреждения костей и суставов // Вывихи на верхних конечностях. - Киев: Изд-во Киевского мед. ин-та, 1928. - С. 46-47.

3. Волкович Н.М. Повреждения костей и суставов // Вывихи на верхних конечностях. - Киев: Изд-во Киевского мед. ин-та, 1928. - С. 46-47. 4. Гольдман Б.Л. Оперативное лечение вывихов акромиального конца ключицы: Труды Юбилейной научной конференции, посвящённой 30-летию кафедры травматологии и ортопедии Новокузнецкого ГИ-Дува. - Кемерово, 1965. - С. 280-284.

4. Гольдман Б.Л. Оперативное лечение вывихов акромиального конца ключицы: Труды Юбилейной научной конференции, посвящённой 30-летию кафедры травматологии и ортопедии Новокузнецкого ГИ-Дува. - Кемерово, 1965. - С. 280-284. 5. Голяховский В., Френкель В. Руководство по чрезкостному остеосинтезу методом Илизарова. - Нью-Йорк, 1999. - С. 128.

5. Голяховский В., Френкель В. Руководство по чрезкостному остеосинтезу методом Илизарова. - Нью-Йорк, 1999. - С. 128. 6. Гориневская В.В. Вывихи ключицы // Основы травматологии. - М.-Л.: Медгиз, 1938. - С. 513-514.

6. Гориневская В.В. Вывихи ключицы // Основы травматологии. - М.-Л.: Медгиз, 1938. - С. 513-514. 7. Гориневская В.В. Вывихи ключицы // Основы травматологии. - Москва: Медицина, 1953, Т. 2. - С. 785-791.

7. Гориневская В.В. Вывихи ключицы // Основы травматологии. - Москва: Медицина, 1953, Т. 2. - С. 785-791. 8. Грицюк А.А., Столяров А.А. Стабильность двухпучковой фиксации акромиального конца ключицы: сборник тезисов IX съезда травматологов-ортопедов / под ред. И.А. Норкина. - Саратов: Изд-во Саратовский НИИ травм. и ортопедии, 2010. - 118 с.

8. Грицюк А.А., Столяров А.А. Стабильность двухпучковой фиксации акромиального конца ключицы: сборник тезисов IX съезда травматологов-ортопедов / под ред. И.А. Норкина. - Саратов: Изд-во Саратовский НИИ травм. и ортопедии, 2010. - 118 с. 9. Гришин В.Н., Шамрин А.В., Казаков А.В., Ершов М.В., Гришин С.В. Оперативное лечение вывихов и переломов акромиального конца ключицы с использованием пружинных фиксаторов / под ред. И.А. Норкина. - Саратов: Изд-во Саратовский НИИ травм. и ортопедии, 2010. - 122 с.

9. Гришин В.Н., Шамрин А.В., Казаков А.В., Ершов М.В., Гришин С.В. Оперативное лечение вывихов и переломов акромиального конца ключицы с использованием пружинных фиксаторов / под ред. И.А. Норкина. - Саратов: Изд-во Саратовский НИИ травм. и ортопедии, 2010. - 122 с. 10. Казанцев А.Б., Лакшинов С.В. Оперативное лечение несвежих и застарелых повреждений акромиально-ключичного сочленения с применением конструкций с памятью формы // Матер. докл. междунар. конф. - Новосибирск, 1995. - С. 139-140.

10. Казанцев А.Б., Лакшинов С.В. Оперативное лечение несвежих и застарелых повреждений акромиально-ключичного сочленения с применением конструкций с памятью формы // Матер. докл. междунар. конф. - Новосибирск, 1995. - С. 139-140. 11. Каплан М.Б. Лечение вывихов и переломов акромиального конца ключицы // Ортоп. травматол. - 1979. - № 7. - С. 59-60.

11. Каплан М.Б. Лечение вывихов и переломов акромиального конца ключицы // Ортоп. травматол. - 1979. - № 7. - С. 59-60. 12. Каюпов С.К. Оперативное лечение вывихов акромиального конца с созданием П-образной погружной акромиально-ключичной связки. - Астана, 1998. - С. 16.

12. Каюпов С.К. Оперативное лечение вывихов акромиального конца с созданием П-образной погружной акромиально-ключичной связки. - Астана, 1998. - С. 16. 13. Кожукеев Е.С. Шина для лечения вывихов акромиального конца ключицы // Здравоохранение Казахстана. - 1964. - С. 120.

13. Кожукеев Е.С. Шина для лечения вывихов акромиального конца ключицы // Здравоохранение Казахстана. - 1964. - С. 120. 14. Кондратюк А.Ф. Лечение вывиха акромиального конца ключицы // Военно-медицинский журнал. - 1969. - № 3. - С. 69-71.

14. Кондратюк А.Ф. Лечение вывиха акромиального конца ключицы // Военно-медицинский журнал. - 1969. - № 3. - С. 69-71. 15. Ларионов Е.В. Восстановление клювовидно-ключичных связок при вывихах акромиального конца ключицы // Стерилизация, консервирование и трансплантация тканей. - Волгоград, 1975. - С. 166-168.

15. Ларионов Е.В. Восстановление клювовидно-ключичных связок при вывихах акромиального конца ключицы // Стерилизация, консервирование и трансплантация тканей. - Волгоград, 1975. - С. 166-168. 16. Ли А.Д. О новом хирургическом методе лечения вывиха акромиального конца ключицы // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1961. - № 9. - С. 81-86.

16. Ли А.Д. О новом хирургическом методе лечения вывиха акромиального конца ключицы // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1961. - № 9. - С. 81-86. 17. Мельников А.Г. Лечение вывихов акромиального конца ключицы // Военно-медицинский журнал. - 1982. - № 10. - С. 45-46.

17. Мельников А.Г. Лечение вывихов акромиального конца ключицы // Военно-медицинский журнал. - 1982. - № 10. - С. 45-46. 18. Никитин Г.Д. Аллопластика при лечении повреждений мышц, сухожилий и связок. - СПб., 1994. - С. 53.

18. Никитин Г.Д. Аллопластика при лечении повреждений мышц, сухожилий и связок. - СПб., 1994. - С. 53. 19. Пироженко В.В. Шина для лечения переломов и вывихов ключицы // Ортопед. травматол. - 1955. - № 1. - С. 74.

19. Пироженко В.В. Шина для лечения переломов и вывихов ключицы // Ортопед. травматол. - 1955. - № 1. - С. 74. 20. Сальников В.П. Лечение вывихов акромиального конца ключицы повязками "портупея" // МоскваГос. Издат., 1976. - С. 238.

20. Сальников В.П. Лечение вывихов акромиального конца ключицы повязками "портупея" // МоскваГос. Издат., 1976. - С. 238. 21. Свердлов Ю.М. Травматологические вывихи и их лечение. - М.: Медицина, 1978. - С. 10-17.

21. Свердлов Ю.М. Травматологические вывихи и их лечение. - М.: Медицина, 1978. - С. 10-17. 22. Соколовский A.M. Хирургическое лечение вывихов акромиального конца ключицы // Актуальные вопросы биологии и медицины. - Минск, 1996. - С. 323-324.

22. Соколовский A.M. Хирургическое лечение вывихов акромиального конца ключицы // Актуальные вопросы биологии и медицины. - Минск, 1996. - С. 323-324. 23. Соломин Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова. - СПб., 2005. - С. 358.

23. Соломин Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова. - СПб., 2005. - С. 358. 24. Сорокин А.А. Тактика хирургического лечения вывихов акромиального конца ключицы: дис. … канд. мед, наук. - М., 2008. - С. 29-32.

24. Сорокин А.А. Тактика хирургического лечения вывихов акромиального конца ключицы: дис. … канд. мед, наук. - М., 2008. - С. 29-32. 25. Титаренко С.В., Абдрахманов Р.Ф., Потапов А.Н., Фурса Н.А., Грищенко О.Б., Оперативное лечение вывихов акромиального конца ключицы в условиях МУЗ ГБСМП г. Таганрога // Сборник тезисов IX съезда травматологов-ортопедов. - Саратов, 2010. - С. 55-56.

25. Титаренко С.В., Абдрахманов Р.Ф., Потапов А.Н., Фурса Н.А., Грищенко О.Б., Оперативное лечение вывихов акромиального конца ключицы в условиях МУЗ ГБСМП г. Таганрога // Сборник тезисов IX съезда травматологов-ортопедов. - Саратов, 2010. - С. 55-56. 26. Ткаченко С.С., Янчур В.Н. Сравнительная оценка методов лечения вывиха акромиального конца ключицы // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1961, № 9. - С. 75-81.

26. Ткаченко С.С., Янчур В.Н. Сравнительная оценка методов лечения вывиха акромиального конца ключицы // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1961, № 9. - С. 75-81. 27. Чижин И.М. Лечение переломов и вывихов ключицы // Хирургия. - 1939. - № 4. - С. 87-92.

27. Чижин И.М. Лечение переломов и вывихов ключицы // Хирургия. - 1939. - № 4. - С. 87-92. 28. Шимбарецкий А.Н. Лечение вывихов акромиального конца ключицы: автореф. … дисс. канд. мед. наук. - Горький, 1965. - С. 11.

28. Шимбарецкий А.Н. Лечение вывихов акромиального конца ключицы: автореф. … дисс. канд. мед. наук. - Горький, 1965. - С. 11. 29. Юхин Л.С. Консервативное лечение вывиха акромиального конца ключицы // Вестник хирургии им. Грекова. - 1964. - Т. 93, № 11. - С. 104-106.

29. Юхин Л.С. Консервативное лечение вывиха акромиального конца ключицы // Вестник хирургии им. Грекова. - 1964. - Т. 93, № 11. - С. 104-106. 30. Bosworth B.M. Acromioclavicular dislocation: end-results of screw suspension treatment // Ann. Surg. - 1948. - Vol. 127, № 1. - P. 98-111.

30. Bosworth B.M. Acromioclavicular dislocation: end-results of screw suspension treatment // Ann. Surg. - 1948. - Vol. 127, № 1. - P. 98-111. 31. Brosgol M.P. Traumatic acromioclavicular sprains and subluxation // Clin. Orthop. - 1961. - № 20. - P. 98-108.

31. Brosgol M.P. Traumatic acromioclavicular sprains and subluxation // Clin. Orthop. - 1961. - № 20. - P. 98-108. 32. Carrell W.B. Dislocation of the outer end of clavicle // J. Bone Jt. Surg. - 1928. - № 10. - P. 314.

32. Carrell W.B. Dislocation of the outer end of clavicle // J. Bone Jt. Surg. - 1928. - № 10. - P. 314. 33. Cooper E. New method of treatment long standing dislocations of the scapuloclavicular articulation // Am. J. Med. Sciens. - 1861. - № 5. - P. 384-392.

33. Cooper E. New method of treatment long standing dislocations of the scapuloclavicular articulation // Am. J. Med. Sciens. - 1861. - № 5. - P. 384-392. 34. Fade G.E., Scullion J.E. Hook plate fixation for lateral clavicular malunion // AO Dialogue, 2002. - Vol. 15, № 1. - Р. 14-18.

34. Fade G.E., Scullion J.E. Hook plate fixation for lateral clavicular malunion // AO Dialogue, 2002. - Vol. 15, № 1. - Р. 14-18. 35. Howard H.J. Acromioclavicular and sternoclavicular joint injuries // Amer. J. Surg. - 1939. - № 46. - P. 284.

35. Howard H.J. Acromioclavicular and sternoclavicular joint injuries // Amer. J. Surg. - 1939. - № 46. - P. 284. 36. Judet J., Judet H. Les luxations acromoclaviculares recentes // Chirurgi (Paris). - 1976. - Vol. 102, № 12. - Р. 1016-1019.

36. Judet J., Judet H. Les luxations acromoclaviculares recentes // Chirurgi (Paris). - 1976. - Vol. 102, № 12. - Р. 1016-1019. 37. Larsen E., Bjerg-Nielsen A., Christensen P. Conservative or surgical treatment of acromioclavicular dislocation // The journal of Bone and Joint Surgery. - 1986. - Vol. 68A, № 4. - Р. 333-355.

37. Larsen E., Bjerg-Nielsen A., Christensen P. Conservative or surgical treatment of acromioclavicular dislocation // The journal of Bone and Joint Surgery. - 1986. - Vol. 68A, № 4. - Р. 333-355. 38. Murray E.G. An appliance for the conservative treatment of acromioclavicular dislocation // J. Bone Jt Surg. - 1946. - № 24. - P. 164-165.

38. Murray E.G. An appliance for the conservative treatment of acromioclavicular dislocation // J. Bone Jt Surg. - 1946. - № 24. - P. 164-165. 39. Norrell H. Jr., Leewellyn R.K. Migration of a Theeaded Steinmann. Pin from an acromioclavicular joint into the spinal canal. A Case // J. Bone Jt. Surg. - 1965. - № 47. - P. 1024-1026.

39. Norrell H. Jr., Leewellyn R.K. Migration of a Theeaded Steinmann. Pin from an acromioclavicular joint into the spinal canal. A Case // J. Bone Jt. Surg. - 1965. - № 47. - P. 1024-1026. 40. Phemister D.B. The treatment of dislocation of the acromioclavicular joint by open reduction and fixation // J. Bone Jt. Surg. - 1942. - № 24. - Р. 166-168.

40. Phemister D.B. The treatment of dislocation of the acromioclavicular joint by open reduction and fixation // J. Bone Jt. Surg. - 1942. - № 24. - Р. 166-168. 41. Phillips A.M., Smart C., Groom A.F. Acromioclavicular dislocation: conservative or surgical therapy // Clin. Orthop. - 1998. - Vol. 33. - Р. 10-17.

41. Phillips A.M., Smart C., Groom A.F. Acromioclavicular dislocation: conservative or surgical therapy // Clin. Orthop. - 1998. - Vol. 33. - Р. 10-17. 42. Rockwood C., Williams G., Young D. Injuries to the acromioclavicular joint // In fractures in adults, Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 1996. - Р. 223.

42. Rockwood C., Williams G., Young D. Injuries to the acromioclavicular joint // In fractures in adults, Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 1996. - Р. 223.

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»