2015 год № 4

Внутренние болезни

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Эндотелиальная дисфункция занимает важное место в патогенезе осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) и рассматривается как один из ведущих неиммунных факторов прогрессирования данной патологии [2, 3, 4, 7, 9]. При этом изменения определяются не только в магистральных сосудах, но и в микроциркуляторном русле.

При ХБП нарушение функции эндотелия возникает задолго до развития структурных изменений в почках, играя значимую роль в формировании расстройств почечной микроциркуляции [3, 4]. Было доказано, что снижение эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) имеет прогностическое значение в развитии атеросклеротического процесса, сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [8, 9, 10]. При этом нарушение костного и минерального обмена при ХБП оказывает отрицательное воздействие на многие органы и системы, приводит к кальцификации артерий и повышению жесткости их стенки, оказывая негативное влияние на функциональное состояние сосудов [1, 6, 8]. Повышение уровня паратиреиодного гормона (ПТГ), являющегося уремическим токсином, ассоциируется с нарушением липидного и белкового обмена, гемопоэза, с формированием системной воспалительной реакции [6], что также может вносить вклад в ухудшении эндотелиальной функции.

Ультразвуковое исследование высокого разрешения является информативным методом оценки сосудодвигательной функции эндотелия и получило широкое распространение вследствие простоты, нинвазивности и достаточной информативности.

Цель работы - оценка состояния эндотелиальной функции по данным ультразвукового исследования у пациентов с хронической болезнью почек на разных стадиях и анализ ее взаимосвязи с нарушением кальциево-фосфорного обмена.

Материалы и методы

|

|

|

Было обследовано 200 пациентов с ХБП разных стадий (102 больных с ХБП 1-5-й стадий, не получающих заместительную почечную терапию и 98 больных, находящихся на лечении диализом (ХБП 5Д). Средний возраст составил 49 лет (18-76). В контрольную группу вошли 50 здоровых добровольцев (средний возраст - 41,3 года (19-64)).

Больным проводилось клинико-лабораторное обследование с определением индекса массы тела (ИМТ), АД, липидограммы, уровня кальция, фосфора сыворотки крови, кальциево-фосфорного произведения (Са×Р), уровня интактного ПТГ и щелочной фосфатазы (ЩФ).

Ультразвуковое исследование было проведено на ультразвуковых сканерах Logiq E9 и Vivid 6 (GE Healthcare). Функциональное состояние эндотелия оценивалось на уровне плечевой артерии (ПА) с использованием пробы ЭЗВД, основанной на измерении диаметра артерии до и после создания реактивной гиперемии [5, 10]. Исследование проводилось с использованием высокочастотного линейного датчика 6-15 МГц. В исходном состоянии измеряли диаметр ПА на уровне 2-15 см выше локтевого сгиба, пиковую систолическую (Vs), среднюю (Vav) и объемные скорости кровотока. Манжетка сфигмоманометра накладывалась на плечо проксимальнее места локации ПА и в течение 5 минут создавалось давление на 20-30 мм рт. ст. превышающее систолическое АД. После декомпрессии измерялся диаметр ПА и скорость кровотока в течение первых 15-30 секунд, а также через 1, 2, 3 и 5 минут после снятия окклюзии. Потокзависимую дилатацию оценивали как разницу между диаметром ПА, измеренным до компрессии и максимальным диаметром после декомпрессии манжеты. Нормальной реакцией ПА считали прирост диаметра на 10,0 % и более от исходной величины. Меньшее значение прироста диаметра, отсутствие динамики или вазоконстрикцию расценивали как патологическую реакцию. Также оценивалась толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ) в общей сонной и общей бедренной артериях. Полуколичественным методом были определены наличие и степень кальцификации стенки общей сонной, общей бедренной артерий и брюшной аорты (0-3 балла). Проводилось ультразвуковое исследование области шеи для оценки наличия измененных паращитовидных желез.

Статистическая обработка выполнена с использованием программы Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США) методами непараметрической статистики. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (5-95-й процентили). Для оценки статистической значимости количественных различий использовался непараметрический критерий Манна - Уитни и критерий Вилкоксона. Для анализа взаимосвязи количественных признаков использовали непараметрический корреляционный метод Спирмена. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение

|

|

|

Общая характеристика обследованных больных представлена в таблице 1. Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, полу и ИМТ. В группе больных, находящихся на диализе, стаж артериальной гипертензии был больше (р < 0,001), отмечались более высокие цифры АД (р=0,016). Пациенты в группе ХБП 5Д в сравнении с додиализной группой также имели большую ТКИМ в общей сонной и в общей бедренной артериях (p<0,001). При оценке показателей, отражающих кальциево-фосфорный обмен у пациентов, получающих заместительную почечную терапию, отмечались более высокие значения сывороточного фосфора, величины Cа×Р, уровня иПТГ (p<0,001) и ЩФ (р=0,012).

| ХБП 1-5 (n=102) | ХБП 5Д (n=98) | р | |

|---|---|---|---|

| Возраст, лет | 47,2 21-72 | 50 24-65 | NS |

| Пол (м/ж) | 44/58 | 41/57 | NS |

| СКФ, мл/мин. | 40,1 11,6-110,6 | - | - |

| Продолжительность диализа, мес. | - | 74 6-192 | - |

| Длительность АГ, лет | 6 2-30 | 15 3-36 | <0,001 |

| АД систол., мм рт. ст. | 130 100-170 | 140 110-170 | 0,016 |

| АД диастол., мм рт. ст. | 80 65-110 | 90 70-110 | 0,002 |

| АД пульсовое, мм рт. ст. | 45 30-70 | 47,5 33-80 | NS |

| ИМТ, кг/м2 | 25,6 19,1-37,6 | 24,7 19,0-33,6 | NS |

| Холестерин, ммоль/л | 5,2 3,3-7,9 | 4,56 3,0-6,9 | <0,001 |

| Триглицериды, ммоль/л | 1,4 0,52-3,67 | 1,92 0,87-3,55 | 0,048 |

| иПТГ, пг/мл | 108,1 25,3-796,0 | 581,8 34,6-2500,0 | <0,001 |

| Са крови, ммоль/л | 2,16 1,73-2,55 | 2,12 1,70-2,64 | NS |

| Р крови, ммоль/л | 1,29 0,78-2,40 | 2,11 1,31-3,10 | <0,001 |

| Са×Р, ммоль 2/л 2 | 2,93 1,63-5,81 | 4,93 2,69-8,58 | <0,001 |

| ЩФ, ед./л | 117 51-230 | 155 52-375 | 0,012 |

| ТКИМ общей сонной артерии, мм | 0,8 0,52-1,10 | 0,98 0,65-1,20 | <0,001 |

| ТКИМ общей бедренной артерии, мм | 0,75 0,54-1,19 | 0,92 0,62-1,29 | <0,001 |

В обеих группах пациентов с ХБП по сравнению с группой контроля исходный диаметр ПА был статистически значимо больше (в группе контроля - 0,331 см (0,280-0,432), в группе ХБП 1-5-й ст. - 0,409 см (0,280-0,543), в группе ХБП 5Д - 0,418 см (0,337-0,590); p<0,001). Достоверные различия с группой контроля определялись уже начиная с ХБП 1-й стадии (р<0,01).

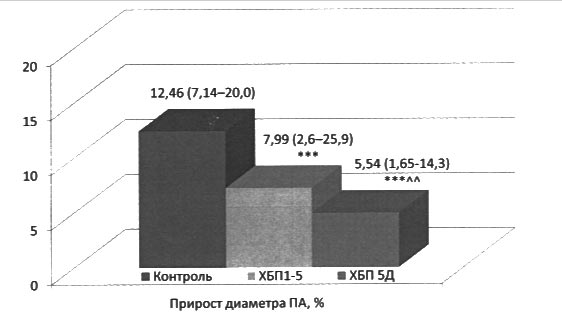

В ответ на пробу ЭЗВД максимальный прирост диаметра ПА в общей группе больных составил 7,21 % (1,68-21,15) и был значимо меньше, чем в группе контроля (p<0,001). Статистически значимые различия определялись уже у пациентов с ранними стадиями ХБП (1-3) (p=0,017). Отмечались достоверные различия потокзависимой дилатации ПА в группах с ХБП 1-5 и ХБП 5Д (p=0,007) (рисунок).

Рис. Сравнение выраженности потокзависимой дилатации ПА (%) у пациентов с ХБП в сравнении с группой контроля

Примечание. *** - статистическая значимость различий с группой контроля при р<0,001; ^^ - статистическая значимость различий между группами пациентов с ХБП при р<0,01.

Динамика изменений скоростных показателей кровотока во время пробы с реактивной гиперемией у больных ХБП в сравнении с группой контроля приведена в таблице 2. У больных с ХБП было выявлено статистически значимое увеличение пиковой систолической, средней и объемной скоростей кровотока к 15 секунде после снятия окклюзии (p<0,001). Отмечались более низкие значения пиковой систолической и средней скоростей кровотока в группе пациентов на диализе в сравнении с группой контроля, а также с группой ХБП 1-5.

| Время регистрации | Показатели скорости кровотока, см/с | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Vs, см/с | Vav, см/с | |||||

| контроль | ХБП 1-5 | ХБП 5 Д | контроль | ХБП 1-5 | ХБП 5 Д | |

| Исходные показатели | 57,1 43,3-86,0 | 56,0 39,1-98,9 | 50,5* 36,4-76,3 | 27,0 15,8-57,2 | 27,1 15,0-46,3 | 24,2* 14,5-40,3 |

| 15 с | 111,1 74,2-156,0 | 109,3 55,1-154,0 | 85,7**^ 56,6-164,5 | 58,6 33,3-87,1 | 60,7 27,1-93,1 | 45,4** 26,2-108,7 |

| 1 мин. | 75,9 54,4-99,8 | 69,8* 43,4-126,6 | 65,2** 44,4-103,1 | 34,2 18,4-45,9 | 34,6 19,2-53,0 | 33,7 17,6-51,8 |

| 2 мин. | 73,0 51,0-91,1 | 65,9 44,2-95,9 | 55,4***^ 40,4-80,2 | 33,0 19,5-47,9 | 31,2 17,4-45,3 | 28,9** 18,0-45,2 |

| 3 мин. | 68,1 49,6-85,0 | 62,2 40,7-93,0 | 51,2***^^^ 39,3-77,1 | 31,2 23,4-53,0 | 30,1 17,3-42,5 | 24,5***^^ 16,8-44,0 |

| 5 мин. | 64,5 43,1-91,2 | 58,8 40,5-86,9 | 50,8**^^ 36,5-74,3 | 26,9 19,0-45,9 | 29,9 18,0-40,2 | 22,4*^ 16,0-35,5 |

В ответ на гиперемию в группе больных наблюдался прирост пиковой систолической скорости кровотока в среднем на 64,9 %, увеличение средней скорости кровотока на 92,7 % и объемной скорости на 112,9 %. Отмечались статистически значимые различия прироста объемной скорости кровотока в группе с ХБП 1-5 и ХБП 5Д (соответственно 131,6 % (25,0-399,5) и 100,5 % (25,0-301,4); p=0,048). В сравнении с группой контроля у пациентов с ранними стадиями ХБП (1-3) отмечался более значимый прирост скоростных показателей, хотя различия и не были достоверными. В последующие стадии ХБП выявлено статистически значимое снижение выраженности прироста пиковой систолической, средней и объемной скоростей, что может быть обусловлено нарушением сосудистой реактивности.

Проведенный корреляционный анализ выявил отрицательную взаимосвязь прироста диаметра ПА у пациентов общей группы ХБП с возрастом (rs=-0,186; p=0,029), длительностью артериальной гипертензии (rs=-0,201; p=0,044), систолическим (rs=-0,252; p=0,0033) и пульсовым (rs=-0,253; p=0,0031) АД, уровнем триглицеридов (rs=-0,457; p=0,0006). Определялась связь прироста систолической и объемной скоростей кровотока с уровнем систолического АД (rs=-0,373; p<0,001 и rs=-0,312; p=0,0003 соответственно), продолжительностью заболевания (rs=-0,283; p=0,004 и rs=-0,259; p=0,008 соответственно), скоростью клубочковой фильтрации (rs=-0,319; p=0,0023 и rs=-0,285; p=0,0069 соответственно).

Отмечена взаимосвязь ТКИМ в общей сонной артерии с выраженностью потокзависимой дилатации ПА (rs=-0,267; p=0,0016), а также приростом систолической (rs=-0,200; p=0,019) и объемной (rs=-0,260; p=0,0022) скоростей кровотока. Подобная корреляция отмечена и с ТКИМ в бедренной артерии. Суммарная степень кальциноза сонных, бедренных артерий и аорты, выраженного в баллах, обратно коррелировала с приростом диаметра ПА (rs=-0,204; p=0,018) и объемной скоростью кровотока (rs=-0,286; p=0,0011). Более значимой была взаимосвязь с состоянием стенки бедренных артерий.

При анализе взаимосвязи результатов пробы ЭЗВД с показателями, отражающими кальциево-фосфорный обмен, отмечалась обратная корреляция уровня фосфора в сыворотке крови с приростом диаметра ПА (rs=-0,257; p=0,004), а также приростом систолической и объемной скоростей кровотока (соответственно rs=-0,20; p=0,033 и rs=-0,181; p=0,045). Выраженность потокзависимой дилатации ПА также была взаимосвязана с величиной Са×Р (rs=-0,246; р=0,0055). В группе пациентов, получающих лечение диализом, в сравнении с общей группой пациентов с ХБП взаимосвязь прироста диаметра ПА с уровнем фосфора и Са×Р была более значимой (соответственно rs=-0,317; p=0,046 и rs=-0,441; p=0,0045). Определялась отрицательная корреляционная связь между уровнем интактного ПТГ и выраженностью прироста скоростных показателей кровотока (для пиковой систолической скорости rs = -0,250; р = 0,015, средней скорости - rs=-0,222; р=0,031, объемной скорости - rs=-0,208; р=0,044). Не было выявлено взаимосвязи между уровнем интактного ПТГ и степенью дилатации ПА в ответ на пробу (р>0,05), однако отмечалась меньшая степень прироста диаметра ПА в группе пациентов с крайними значениями ПТГ (менее 150 пг/мл и более 1 000 пг/мл) по сравнению с пациентами, имеющими промежуточные значения ПТГ (р=0,0065). Также определялась значимая взаимосвязь суммарного объема выявленных по данным ультразвукового исследования паращитовидных желез с приростом диаметра ПА и объемной скорости кровотока (соответственно rs=-0,685; p<0,001 и rs=-0,376; p=0,041).

Таким образом, начальные изменения эндотелиальной функции отмечаются уже на ранних стадиях ХБП. По мере прогрессирования хронической почечной недостаточности происходит усугубление эндотелиальной дисфункции, достигающая наибольшей выраженности у больных, получающих лечение диализом. Степень нарушения функции эндотелия по данным пробы ЭЗВД более выражена у пациентов с артериальной гипертензией, дислипидемией, нарушением кальциево-фосфорного обмена и кальцификацией стенки артерий.

Литература |

|

1. Гоженко А.И., Сусла А.Б. Функциональное состояние эндотелия у пациентов с кальцификацией сонных артерий на хроническом гемодиализе // Нефрология. - 2011. - Т. 1, № 15. - С. 37-42.

1. Гоженко А.И., Сусла А.Б. Функциональное состояние эндотелия у пациентов с кальцификацией сонных артерий на хроническом гемодиализе // Нефрология. - 2011. - Т. 1, № 15. - С. 37-42. 2. Курапова М.Р., Низямова А.Р. Современное состояние проблемы эндотелиальной дисфункции при хронической почечной недостаточности (обзор литературы) // Аспирантский вестник Поволжья. - 2013. - № 1-2. - С. 55-58.

2. Курапова М.Р., Низямова А.Р. Современное состояние проблемы эндотелиальной дисфункции при хронической почечной недостаточности (обзор литературы) // Аспирантский вестник Поволжья. - 2013. - № 1-2. - С. 55-58. 3. Смирнов А.В., Петрищев Н.Н., Панина И.Ю. и др. Уровень эндотелина-1 и реактивность сосудов микроциркуляторного русла кожи у больных на ранних стадиях хронической болезни почек // Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 13-15.

3. Смирнов А.В., Петрищев Н.Н., Панина И.Ю. и др. Уровень эндотелина-1 и реактивность сосудов микроциркуляторного русла кожи у больных на ранних стадиях хронической болезни почек // Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 13-15.  4. Харламова У.В., Ильичева О.Е. Состояние эндотелиальной функции и системы гемостаза и больных на гемодиализе // Нефрология. - 2010. - Т. 14, № 4. - С. 48-52.

4. Харламова У.В., Ильичева О.Е. Состояние эндотелиальной функции и системы гемостаза и больных на гемодиализе // Нефрология. - 2010. - Т. 14, № 4. - С. 48-52. 5. Celermajer D.S., Sorensen K.E., Cooch V.M., et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis // J. Lancet. -1992. - Vol. 340. - P. 1111-1115.

5. Celermajer D.S., Sorensen K.E., Cooch V.M., et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis // J. Lancet. -1992. - Vol. 340. - P. 1111-1115. 6. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease // Kidney Int. Suppl. - 2013. - Vol. 3, № 1. - P. 136-150.

6. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease // Kidney Int. Suppl. - 2013. - Vol. 3, № 1. - P. 136-150. 7. Li X., Li L., Fang S., et al. Effects of Hemodialysis on Brachial Artery Endothelial Function. A Clinical Study // JUM. - 2012. - Vol. 31, № 11. - P. 1783-1787.

7. Li X., Li L., Fang S., et al. Effects of Hemodialysis on Brachial Artery Endothelial Function. A Clinical Study // JUM. - 2012. - Vol. 31, № 11. - P. 1783-1787. 8. London G.M., Pannier B., Agharazii M., et al. Forearm reactive hyperemia and mortality in end-stage renal disease // Kidney Int. - 2004. - Vol. 65. - P. 700-704.

8. London G.M., Pannier B., Agharazii M., et al. Forearm reactive hyperemia and mortality in end-stage renal disease // Kidney Int. - 2004. - Vol. 65. - P. 700-704. 9. Martens C.R., Edwards D. G. Peripheral Vascular Dysfunction in Chronic Kidney Disease // Cardiology Research and Practice. - 2011. - № 1. - Р. 2-6.

9. Martens C.R., Edwards D. G. Peripheral Vascular Dysfunction in Chronic Kidney Disease // Cardiology Research and Practice. - 2011. - № 1. - Р. 2-6. 10. Yeboah J., Folsom A.R., Burke G.L., et al. Predictive value of brachial flowmediated dilation for incident cardiovascular events in a population-based study: the multi-ethnic study of atherosclerosis // Circulation. - 2009. - Vol. 120. - P. 502-509.

10. Yeboah J., Folsom A.R., Burke G.L., et al. Predictive value of brachial flowmediated dilation for incident cardiovascular events in a population-based study: the multi-ethnic study of atherosclerosis // Circulation. - 2009. - Vol. 120. - P. 502-509.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»