2016 год № 2

Акушерство и гинекология

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Варикозная болезнь малого таза или тазовый конгестивный синдром - трудно диагностируемое патологическое состояние, частота которого варьирует от 5,4 до 80 % [1, 2, 3, 6, 10]. Венозная конгестия связана с особенностями прямохождения и присуща только человеку, когда больший объем крови находится ниже уровня сердца. Хроническая тазовая боль более 6 месяцев, не зависящая от менструального цикла, диспареуния и дисменорея - основные симптомы конгестивного синдрома. Однако тазовое варикоцеле, протекая бессимптомно, может быть и случайной находкой при ультразвуковом исследовании, магнитно-резонансной томографии или лапароскопии [4, 8, 9].

Факторами, которые определяют возникновение варикозной болезни малого таза с клиническими симптомами, являются рефлюкс по гонадным венам, ретроградный ток крови и турбулентность кровотока [11]. Качественная оценка болевого статуса до и после вмешательства согласно рекомендациям Американского Общества Интервенционной Радиологии (SIR) позволяет предопределить успех или отсутствие эффекта от лечения. Для оценки был предложен опросник на основании визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) [5].

Существует много инструментальных методов исследования сосудистой системы. Согласно алгоритму диагностики тазового конгестивного синдрома основными методами являются ультразвуковое и допплерографическое исследования тазовых сосудов с проведением пробы Вальсальва. При наличии данных, указывающих на несостоятельность вен, в дальнейший поиск рекомендуют включать флебографию с последующей эмболизацией пораженных сосудов. При отсутствии - продолжить диагностику с помощью магнитно-резонансной ангиографии или компьютерной томографии [7]. В последние годы для лечения тазового конгестивного синдрома все чаще используется селективная и суперселективная эмболизация тазовых вен, эффективно купируя клинические симптомы.

Целью нашего исследования была оценка клинической эффективности эмболизации тазовых вен при лечении конгестивного синдрома у женщин.

Материалы и методы

|

|

|

На базе Ленинградской областной клинической больницы в период с 2001 по 2014 годы были отобраны для исследования 61 пациентка с тазовым конгестивным синдромом, которым была проведена эмболизация овариальных вен. Показанием к диагностической флебографии и лечебной эмболизации овариальных вен были клинические проявления в виде тазового болевого синдрома, диспареунии, дисменореи, а также ультразвуковые и лапароскопические данные. Ультразвуковыми показаниями к последующей инвазивной диагностике были варикозно расширенные овариальные вены более 5 мм по данным ультразвукового исследования, с положительной пробой Вальсальва.

Характеристики пациенток представлены в таблице.

| Параметр | Абсолютное число (%) |

|---|---|

| Средний возраст пациенток | 34,6 (21-64) |

| Количество беременностей в анамнезе | 4 (0-10) |

| Количество родов в анамнезе | 1,55 (0-3) |

| Количество пациенток с отсутствием беременностей/родов | 1 |

| Тазовый болевой синдром более 6 месяцев | 59 (96,7 %) |

| Диспареуния | 42 (68 %) |

| Нарушения менструального цикла | 31 (50,8 %) |

| Варикозное расширение вен промежности | 2 (3,2 %) |

Флебография таза выполнялась для оценки анатомии сосудистого русла, выявления рефлюкса и степени дилатации тазовых вен. Флебография использовалась в нашем исследовании как уточняющий диагностический метод и как этап внутрисосудистого лечения.

Эндоваскулярные исследования и транскатетерная окклюзия овариальных вен осуществлялись под местной анестезией 1,0 % раствором лидокаина объемом до 8,0 мл. Процедуры выполнялись по методике Seldinger черезяремным доступом в 57 случаях и черезбедренным - у 4 пациенток. При обоих вариантах доступа устанавливался интродьюсер 6,0 F. Для селективной катетеризации и флебографии таза использовался широкий спектр катетеров различных форм ("Cook" США, Европа; "Cordis"). Для предупреждения тромбообразования производилось внутривенное введение 3000 ЕД гепарина. Для диагностического и лечебного этапов, а также контроля использовались неионные рентгеноконтрастные средства с содержанием атомарного йода не меньше 300 мг на 1 мл (Omnipaque 300,0 и 350,0; Ultravist 370,0) в разведении с физиологическим раствором.

В исследовании для окклюзии тазовых венозных ветвей использовали комбинированную методику эмболизации. В качестве эмболизирующих агентов использовались металлические спирали различной конфигурации, в том числе спирали типа "спайдер" и "спайдер-голд" (до 2002 года). Жидкие склерозанты в виде растворов 96 % этилового спирта и 40 % глюкозы использовали для дополнительного эффекта. Комбинированнная методика предусматривает дистальное введение спиралей и склерозирующего вещества до окклюзии тазовых ветвей овариальных вен. Спираль уменьшает скорость кровотока в яичниковых венах и вероятность миграции склерозанта в непредусмотренные эмболизацией сосуды. После введения склерозанта в течение 5 минут происходит денатурация белка и местный тромбоз. Завершающий этап - установка спирали на уровне L4-L5. Полная окклюзия и прекращение кровотока по тазовым венам в виде задержки рентгеноконтрастного препарата в их проксимальных отделах регистрировалась при контрольных флебограммах таза и/или обеих внутренних подвздошных вен после завершения эмболизации.

Для оценки эффективности проведенного лечения использовались визуальные аналоговые шкалы (ВАШ), а также оценка пациентами характера изменений клинических симптомов (диспареунии, дисменореи). Также мы учитывали количество органоуносящих операций, показатели репродуктивного здоровья женщин (беременности, роды, аборты) в послеоперационном периоде.

Результаты и обсуждение

|

|

|

Технически успешной эмболизация тазовых вен была во всех 61 случаях. Большинству пациенток требовалось проведение двусторонней эмболизации ввиду билатерального овариоцеле, в том числе и двум пациенткам с варикозным расширением вен промежности. Одной пациентке через 12 месяцев была выполнена повторная процедура эмболизации овариальных вен в связи с рецидивом билатерального овариоцеле и развитием мощного коллатерального кровотока в обход ранее эмболизированных ветвей. Одной пациентке через 33 месяца, в связи с появлением чувства тяжести внизу живота и тазовых болей, была проведена повторная флебография. Данных свидетельствующих о рецидиве овариоцеле не получено. На флебограммах определялась достаточная функция клапанов вен без признаков ретроградного кровотока. Осложнений после процедуры в нашем исследовании зафиксировано не было.

В результате проведения эндоваскулярной процедуры хроническая тазовая боль по ВАШ значимо уменьшается, в среднем с 7,06 до 1,72 (р=0,0000001).

В исследовании также оценивали количество проведенных органоуносящих операций в отдаленные периоды после эмболизации, в сроки от 1 до 10 лет. К органоуносящим операциям мы отнесли гистерэктомию, аднексэктомию, надвлагалищную ампутацию матки с придатками и без придатков.

Оперативные вмешательства были проведены 6 (9,8 %) пациенткам. У этих пациенток до процедуры эмболизации были выявлены начальные стадии эндометриоидной болезни. Показаниями к оперативным вмешательствам были возобновление болевого синдрома, увеличение размеров матки в связи с прогрессированием эндометриоза, дисфункциональные маточные кровотечения и образования придатков матки.

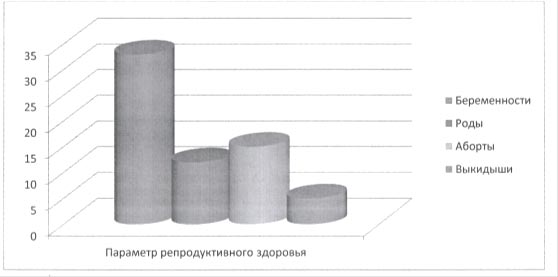

После проведения эндоваскулярного лечения у пациенток оценивали показатели репродуктивного здоровья, а именно беременности и роды в отдаленный период после процедуры (от 1 до 10 лет).

Рис. Количество беременностей (родов, абортов, выкидышей) после эндоваскулярного лечения

32 случая беременности были у 22 пациенток, 12 родов - у 12, 15 абортов - у 12 пациенток, 5 выкидышей - у 3, из них у одной - 3 выкидыша.

Проведенное нами исследование продемонстрировало значимый технический успех, безопасность, клиническую эффективность и отсутствие влияния на репродуктивные показатели здоровья женщины эндоваскулярного метода при лечении тазового конгестивного синдрома. Эндометриоидная болезнь, обнаруженная при проведении обследования в связи с болевым синдромом и сочетающаяся с тазовым конгестивным синдромом, может потребовать дополнительных методов лечения, вплоть до оперативного вмешательства, несмотря на эффект после эндоваскулярного лечения в виде уменьшения интенсивности болевого синдрома.

Литература |

|

1. Минаева Т.А. Варикозное расширение вен малого таза у женщин раннего репродуктивного возраста с дисплазией соединительной ткани: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Томск, 2005. - 18 с.

1. Минаева Т.А. Варикозное расширение вен малого таза у женщин раннего репродуктивного возраста с дисплазией соединительной ткани: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Томск, 2005. - 18 с. 2. Мозес В.Г. Диагностика и лечение варикозного расширения вен малого таза у женщин с синдромом хронических тазовых болей // Российский журнал боли. - 2006. - № 1. - С. 14-17.

2. Мозес В.Г. Диагностика и лечение варикозного расширения вен малого таза у женщин с синдромом хронических тазовых болей // Российский журнал боли. - 2006. - № 1. - С. 14-17. 3. Волков А.Е., Рымашевский Н.В., Михельсон А.Ф. и соавт. Роль эхографии в выборе метода терапии синдрома тазовых алгий сосудистого генеза // Ультразвук. диагн. в акуш. гин. педиатр. - 2000. - Т. 8. - № 2. - С. 133-135.

3. Волков А.Е., Рымашевский Н.В., Михельсон А.Ф. и соавт. Роль эхографии в выборе метода терапии синдрома тазовых алгий сосудистого генеза // Ультразвук. диагн. в акуш. гин. педиатр. - 2000. - Т. 8. - № 2. - С. 133-135. 4. Федорова Е.В., Липман А.Д., Омельяненко А.И. Исследования маточного и яичникового кровотока у пациенток с бесплодием при лечении методами вспомогательных репродуктивных технологий. Исследование кровотока матки и эндометрия // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2002. - № 3. - С. 126.

4. Федорова Е.В., Липман А.Д., Омельяненко А.И. Исследования маточного и яичникового кровотока у пациенток с бесплодием при лечении методами вспомогательных репродуктивных технологий. Исследование кровотока матки и эндометрия // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2002. - № 3. - С. 126. 5. Black С.М. Thorpe К., Venrbux A. Research reporting standards for endovascular treatment of pelvic venous insufficiency // J Vase Interv Radiol. - 2010. - № 21. - P. 796-803.

5. Black С.М. Thorpe К., Venrbux A. Research reporting standards for endovascular treatment of pelvic venous insufficiency // J Vase Interv Radiol. - 2010. - № 21. - P. 796-803. 6. Mathias S.D., Kuppermann M., Liberman R.F. Chronic pelvic pain: prevalence, health-related quality of life, and economic correlates // J Obstet Gynecol. - 1996. - Vol. 87. - P. 321-327.

6. Mathias S.D., Kuppermann M., Liberman R.F. Chronic pelvic pain: prevalence, health-related quality of life, and economic correlates // J Obstet Gynecol. - 1996. - Vol. 87. - P. 321-327. 7. O'Brien M., Gillespie D. Diagnosis and treatment of the pelvic congestion syndrome // Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders. - 2014. - P. 1-11.

7. O'Brien M., Gillespie D. Diagnosis and treatment of the pelvic congestion syndrome // Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders. - 2014. - P. 1-11. 8. Rozanblit A.M. Ricci Z.J., Tuvia J. Incompetent and dilated ovarian veins: a common finding in asymp-tomatic porous woman // J. Am. J. Radiol. - 2001. - № 176. - P. 119-122.

8. Rozanblit A.M. Ricci Z.J., Tuvia J. Incompetent and dilated ovarian veins: a common finding in asymp-tomatic porous woman // J. Am. J. Radiol. - 2001. - № 176. - P. 119-122. 9. Sharma D., Dahiya K., Duhan N.Diagnostic laparoscopy in chronic pelvic pain // Arch Gynecol Obstet. - 2011. - Vol. 283, № 2. - P. 295-7.

9. Sharma D., Dahiya K., Duhan N.Diagnostic laparoscopy in chronic pelvic pain // Arch Gynecol Obstet. - 2011. - Vol. 283, № 2. - P. 295-7. 10. Tarazov P.G., Prozorovskij К.V., Ryzhkov V.K. Pelvic pain syndrome caused by ovarian varices: treatment by transcatheter embolization // Acta Radiol. - 1997. - Vol. 38. - P. 1023-1025.

10. Tarazov P.G., Prozorovskij К.V., Ryzhkov V.K. Pelvic pain syndrome caused by ovarian varices: treatment by transcatheter embolization // Acta Radiol. - 1997. - Vol. 38. - P. 1023-1025. 11. Vleuten C.J., van Kempen, L.J. Schultze-Kool. Embolization to treat pelvic congestion syndrome and vulval varicose veins // International Journal of Gynecology & Obstetrics. - 2012. - Vol. 22. - P. 227-230.

11. Vleuten C.J., van Kempen, L.J. Schultze-Kool. Embolization to treat pelvic congestion syndrome and vulval varicose veins // International Journal of Gynecology & Obstetrics. - 2012. - Vol. 22. - P. 227-230.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»