2016 год № 3

Хирургия

2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 194100, ул. Литовская, 2, тел. 8-(812)-416-52-69, e-mail: spb@grma.ru, г. Санкт-Петербург

Резюме:

Ключевые слова:

2Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint-Petersburg

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Одной из сложных и нерешенных проблем современной травматологии является лечение больных с переломами и переломовывихами голеностопного сустава, несмотря на многообразие и постоянное совершенствование методов лечения. Переломы голеностопного сустава с подвывихом и вывихом стопы составляют от 10,2 до 26,1 % от всех повреждений костей скелета [6], при этом в 2-36,9 % случаев консервативное лечение данной травматической патологии заканчивается неудовлетворительными результатами [2, 6]. По данным авторов [1], открытая репозиция и остеосинтез при переломовывихах голеностопного сустава также приводят к значительному числу неудовлетворительных исходов - от 4,3 до 39 %. В настоящее время среди исходов лечения повреждения голеностопного сустава до 53,7 % составляют контрактуры сустава, ложные суставы, деформирующие артрозы тяжелой степени и т.д. [3]. Первичный выход на инвалидность этих пациентов колеблется в широких пределах: от 10 до 56 % [5]. Сокращение числа инвалидов и сроков временной нетрудоспособности больных с переломовывихами голеностопного сустава приведет к положительному экономическому эффекту.

Материалы и методы

|

|

|

В нашем исследовании наблюдались 416 больных с переломами и переломовывихами голеностопного сустава. Переломы и переломовывихи голеностопного сустава чаще имели место у женщин (216 человек - 51,9 %), чем у мужчин (200 - 48,1 %). Большинство больных было в возрасте до 59 лет (345 пациентов - 82,9 %). При этом у мужчин и женщин данный вид травмы встречается в наиболее трудоспособном возрасте - 20-59 лет и составляет 81,5 % (339 пациентов).

На догоспитальном этапе первая медицинская помощь данной группе пациентов оказана сотрудниками скорой помощи в 192 (46,2 %) случаев, в травмпунктах - 127 (30,5 %), в порядке само- и взаимопомощи - 97 (23,3 %).

Большинство пациентов с переломами и переломовывихами голеностопного сустава поступили в больницу в первые два часа после полученной травмы - 173 (41,5 %) человек, в срок от 2 до 6 часов - 89 (22 %). В первые сутки после травмы в стационар за медицинской помощью обратилось 79 (19 %) пациентов. В более поздний срок, превышающий одни сутки после травмы, поступили 75 (18 %) пострадавших. Анализ причин поздней обращаемости и госпитализации больных показал, что в 30 (7,2 %) случаях это обусловлено несвоевременной диагностикой повреждения голеностопного сустава, у 48 (11,5 %) человек - поздней диагностикой вторичных смещений отломков при переломовывихах голеностопного сустава в условиях травмпунктов и поликлиник. Так, из 416 пациентов с повреждением голеностопного сустава подвывих стопы диагностирован в 337 (81 %) случаях, вывих стопы - 79 (19 %).

Из общего числа больных с переломами лодыжек и нарушением конгруентности голеностопного сустава до двух недель с момента повреждения, в клинику поступило 70 (16,8 %) человек. Из них в 48 (68,6 %) случаях при поступлении в стационар была произведена первичная закрытая репозиция переломовывихов голеностопного сустава с наложением лонгетно-циркулярной гипсовой повязки "сапожок" в условиях амбулаторно-поликлинической службы. Данная категория больных поступила в отделение с вторичным смещением отломков, выраженными нейротрофическими нарушениями в области голени и стопы, посттравматическими фликтенами. У этих больных нами выявлены ранние неудовлетворительные последствия, обусловленные закрытой репозицией и гипсовой иммобилизацией.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что в большинстве случаев пациенты поступают со сложными повреждениями голеностопного сустава, требующих особого внимания при постановке диагноза и выборе тактики лечения.

Результаты и обсуждение

|

|

|

У 186 (44,7 %) больных после ранее проведенной закрытой репозиции отломков удалось восстановить конгруентность суставных поверхностей голеностопного сустава под контролем электронно-оптического преобразователя, с последующей трансартикулярной фиксацией голеностопного сустава спицами Киршнера.

У 230 (55,3 %) пациентов с переломовывихами голеностопного сустава после первично проведенной закрытой репозиции отломков лодыжек в дальнейшем произведены хирургические вмешательства. Показания к оперативному лечению чаще всего ставились у больных с сохранившимся смещением внутренней лодыжки из-за интерпозиции мягких тканей, при наличии костного фрагмента в полости сустава, смещении отломков малоберцовой кости по длине и под углом, при не устраненных диастазах берцовых костей в области дистального межберцового синдесмоза, при переломах со смещением переднего и заднего краев большеберцовой кости более 1/3 суставной поверхности.

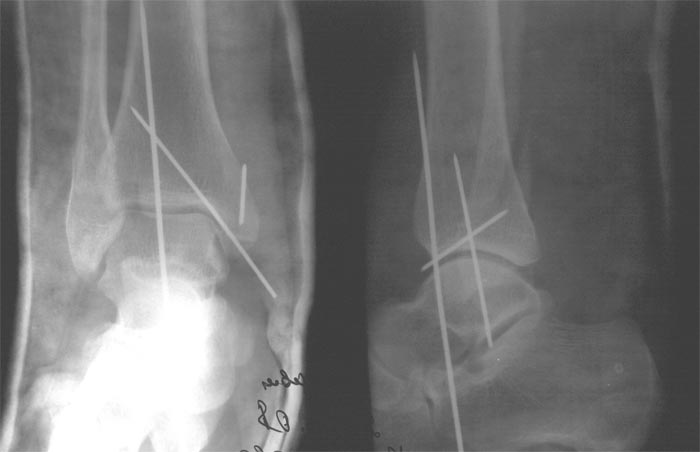

В ближайшее время после ручной репозиции переломовывихов голеностопного сустава, проведенной в условиях амбулаторно-поликлинической службы, из 80 (19,2 %) пострадавших, наблюдавшихся нами, у 35 (43,7 %) выявлено вторичное смещение отломков. Причина вторичного смещения отломков в 18 (51,4 %) случаях связана с уменьшением посттравматического отёка, благодаря чему гипсовая повязка утрачивает свои фиксирующие свойства. У 17 (48,6 %) человек к повторному смещению отломков привела необходимость рассечения циркулярной гипсовой повязки "сапожок" из-за образовавшихся фликтен и пролежней. У 20 (57,1 %) больных произведена повторная закрытая репозиция под ЭОП-контролем и трансартикулярная фиксация голеностопного сустава спицами Киршнера, 15 (42,9 %) пострадавших были оперированы (рис. 1-4).

Рис. 1. Больной К., 47 лет. Внешний вид правого голеностопного сустава после снятия гипсовой лонгеты: обширный кровоподтёк области голеностопного сустава и стопы, фликтены по внутренней поверхности нижней трети голени

Рис. 2. Больной К., 47 лет. Рентгенограммы правого голеностопного сустава: двухлодыжечный перелом правой голени со смещением отломков, подвывих стопы кнаружи

Рис. 3. Больной К., 47 лет. Контрольная рентгенограмма правого голеностопного сустава после закрытой репозиции, трансартикулярной фиксации стопы спицей Киршнера и закрытой фиксации внутренней лодыжки двумя спицами Киршнера: смещение отломков устранено, конгруентность голеностопного сустава восстановлена

Рис. 4. Больной К., 47 лет. Контрольная рентгенограмма правого голеностопного сустава через 1,5 года после закрытой репозиции: правильно консолидированный двухлодыжечный перелом правой голени

Результаты лечения закрытой репозиции и трансартикулярной фиксации стопы спицами Киршнера под контролем электронно-оптического преобразователя изучены у 129 (69,3 %) из 186 пациентов, оперативного лечения - у 117 (50,8 %) из 230 пострадавших, у которых производилась открытая репозиция отломков при переломовывихах голеностопного сустава.

Анализ произведенных хирургических вмешательств у обследованных пациентов показал, что остеосинтез внутренней лодыжки имел место у 35 (30 %) больных (фиксация спицами Киршнера и компрессирующими шурупами). Остеосинтез малоберцовой кости и внутренней лодыжки произведен у 19 (16,2 %) пострадавших (фиксация малоберцовой кости накостной пластиной). У 15 (12,9 %) пациентов при выявлении повреждения межберцового синдесмоза, фиксация осуществлена 4,5 позиционным винтом. Перелом заднего края большеберцовой кости установлен у 17 (14,5 %) больных, при этом для остеосинтеза использовались спицы Киршнера и компрессирующие шурупы в зависимости от размера отломка и его фрагментарности. Переломы переднего пилона большеберцовой кости наблюдались у 12 (10,2 %) пострадавших, у которых фиксация отломков произведена металлоконструкциями в соответствии с повреждением переднего края (по аналогии анатомического строения и повреждения).

Так у 19 (16,2 %) больных произведен остеосинтез трех костных фрагментов голеностопного сустава.

Отдалённые результаты лечения (по системе ЦИТО) расценивались как хорошие (79,58±1,59 балла) у больных, которые возвратились к труду через 3-4 месяца после перелома с полным восстановлением трудоспособности, неограниченными движениями в голеностопном суставе, без болей, отёков, с рентгенологически полным восстановлением конгруентности суставных поверхностей, что отмечено у 53 (45,2 %) пострадавших.

Удовлетворительными (65,02±0,83 балла) считали такие результаты, когда больные приступали к работе в срок от 4 до 5 месяцев. При этом пациенты жаловались на боли в суставе, возникающие после длительной ходьбы. Ограничение движений в суставе не превышало 15°, окружность сустава была увеличена на 1-1,5 см по сравнению со здоровым. Рентгенологически определялось небольшое (до 0,3 мм) смещение отломков, незначительный подвывих стопы, начальные явления деформирующего остеоартроза. Удовлетворительные результаты зарегистрированы у 41 (35,1 %) пострадавших.

В группу плохих результатов (46,54±2,97 балла) отнесены такие, при которых больные, получили инвалидность или были вынуждены сменить профессию, имели резкое (до 20°) ограничение тыльного и подошвенного сгибания в суставе. Они жаловались на хромоту и отёчность конечности, увеличение окружности сустава на 3 см и больше по сравнению со здоровой. К показателям плохих результатов отнесены также вальгусные деформации стопы, посттравматическое плоскостопие. Рентгенологически в этой группе отмечались подвывих стопы, явления резко выраженного деформирующего остеоартроза, неправильно сросшиеся переломы, расхождения вилки голеностопного сустава. Неудовлетворительные результаты отмечены в 23 (19,7 %) случаях.

Проведены исследования отдалённых результатов лечения 129 (69,3 %) больных с переломовывихами голеностопного сустава, лечившихся альтернативным способом (закрытая репозиция отломков, с последующей трансартикулярной фиксацией стопы спицами Киршнера). Данный способ предпочтителен к использованию у пациентов со сложными переломовывихами голеностопного сустава, где показано хирургическое вмешательство, но в связи с тяжёлым соматическим состоянием больного оно не может быть выполнено. Это следующие заболевания: психические расстройства и алкоголизм, старческий возраст, длительно текущие хронические процессы в стадии декомпенсации, нарушения целостности эпидермиса (открытые переломы, ссадины, посттравматические фликтены) в месте предполагаемых оперативных доступов. В таких случаях под контролем электронно-оптического преобразователя производилась закрытая репозиция: восстановление конгруентности голеностопного сустава, фиксация стопы спицами Киршнера, с последующей закрытой фиксацией внутренней лодыжки спицами Киршнера - 15 (11,6 %), заднего края большеберцовой кости - 12 (9,3 %), в остальных 102 (79,1 %) случаях - закрытая репозиция отломков и трансартикулярная фиксация стопы спицами Киршнера.

Хорошие результаты (82,36±1,17 балла) зарегистрированы у 83 (64,3 %) больных, удовлетворительные (65,8±0,95 балла) - 39 (30,2 %). Неудовлетворительные результаты (50,71±4,82 балла) имели место у 7 (5,5 %) пациентов, из них в 3 (42,8 %) случаях предшествовало преждевременное удаление спиц и ранняя осевая нагрузка на нижнюю конечность, что послужило результатом вторичного смещения отломков и, как следствие, неправильного сращения и подвывиха таранной кости, в 4 (52,8 %) оскольчатый перелом заднего края большеберцовой кости.

Наш опыт лечения данной патологии (одномоментная закрытая репозиция костных отломков под контролем электронно-оптического преобразователя с последующей трансартикулярной фиксацией стопы спицами Киршнера) (Рационализаторское предложение № 30/9 (ИПКСЗ, 2009 г.)), с учетом анализа отдалённых результатов, располагает большим процентом (94,5 %) благоприятных результатов.

Указанные обстоятельства объясняют целесообразность более широкого применения данного метода лечения, особенно при массовом травматизме.

Выводы

|

|

|

Переломы костей голеностопного сустава со смещением требуют дифференцированного подхода.

- Больным трудоспособного возраста целесообразно проводить хирургическое лечение с фиксацией отломков металлоконструкциями.

- У больных старшей возрастной группы, имеющих хронические заболевания в стадии декомпенсации, асоциальных пациентов, а также при наличии посттравматических фликтен и других осложнений целесообразно использовать однократную репозицию костных отломков под ЭОП-контролем с трансартикулярной фиксацией спицами Киршнера.

Литература |

|

1. Анисимов И.Н. Клинические и биомеханические аспекты функционально-стабильного чрескостного остеосинтеза сложных повреждений голеностопного сустава: дис. … канд. мед. наук. - Ставрополь, 1994. - 183 с.

1. Анисимов И.Н. Клинические и биомеханические аспекты функционально-стабильного чрескостного остеосинтеза сложных повреждений голеностопного сустава: дис. … канд. мед. наук. - Ставрополь, 1994. - 183 с. 2. Кувин М.С. Эффективность лечения переломов костей голеностопного сустава при различных видах открытой фиксации: дис. … канд. мед. наук. - Иркутск, 2002. - 102 с.

2. Кувин М.С. Эффективность лечения переломов костей голеностопного сустава при различных видах открытой фиксации: дис. … канд. мед. наук. - Иркутск, 2002. - 102 с. 3. Макушин В.Д. Лечение по Илизарову больных с дефектом костей голени: автореф. дис. … д-ра мед. наук. - Пермь, 1987. - 35 с.

3. Макушин В.Д. Лечение по Илизарову больных с дефектом костей голени: автореф. дис. … д-ра мед. наук. - Пермь, 1987. - 35 с. 4. Тинчурина Г.С., Хамитов С.Г. Временная нетрудоспособность и инвалидность при переломах области голеностопного сустава // Ортопедия травматология. - 1972. - № 3. - С. 51-52.

4. Тинчурина Г.С., Хамитов С.Г. Временная нетрудоспособность и инвалидность при переломах области голеностопного сустава // Ортопедия травматология. - 1972. - № 3. - С. 51-52. 5. Филимендиков Ю.А. Лечение переломовывихов голеностопного сустава: дис. … канд. мед. наук. - Ярославль, 2002. - 130 с.

5. Филимендиков Ю.А. Лечение переломовывихов голеностопного сустава: дис. … канд. мед. наук. - Ярославль, 2002. - 130 с. 6. Черкес П.П. Хирургическое лечение переломов голеностопного сустава с восстановлением связочного аппарата: автореф. дис. … канд. мед. наук. - М., 2011. - 18 с.

6. Черкес П.П. Хирургическое лечение переломов голеностопного сустава с восстановлением связочного аппарата: автореф. дис. … канд. мед. наук. - М., 2011. - 18 с.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»