2017 год № 1

Хирургия

2Дальневосточный государственный медицинский университет, 680000, ул. Муравьева-Амурского, 35, тел. 8-(4212)-76-13-96, e-mail: nauka@mail.fesmu.ru, г. Хабаровск

Резюме:

Ключевые слова:

2Far eastern state medical university, Khabarovsk

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

В настоящее время операция коронарного шунтирования (КШ) остается стандартом хирургического лечения пациентов со стабильной стенокардией напряжения и наиболее предпочтительным типом реваскуляризации практически при любом гемодинамически значимом поражении коронарного русла [11]. Вместе с тем, на фоне широкого внедрения методов эндоваскулярного лечения ишемической болезни сердца (ИБС) "уделом" коронарной хирургии становятся пациенты с многососудистым, многоуровневым окклюзионно-стенотическим поражением коронарного русла, часто с вовлечением ствола левой коронарной артерии, кальцинозом коронарных артерий (КА), диффузным распространением атеросклеротического процесса, а также нередко после предшествующих чрескожных коронарных вмешательств. Такое положение вещей ставит перед кардиохирургами задачу поиска путей улучшения результатов и достижения долгосрочной эффективности КШ. С этой целью может быть оправдано применение микрохирургической стратегии оперирования при прямой реваскуляризации миокарда [2].

Под термином "микрохирургия" подразумевают особую технику выполнения хирургических операций под операционным микроскопом с применением специального инструментария и сверхтонкого атравматического шовного материала. При операциях прямой реваскуляризации микрохирургия может быть использована с целью улучшения традиционной методики, ее качества и исходов [1]. Однако мировой опыт микрохирургической реваскуляризации миокарда представлен результатами деятельности лишь нескольких кардиохирургических центров [2, 5, 9, 10]. Поэтому анализ перспективности этого направления остается актуальным.

Целью данной работы является оценка первого опыта микрохирургической реваскуляризации миокарда в ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Хабаровск).

Материалы и методы

|

|

|

В сплошное исследование включены первые 100 пациентов, перенесшие изолированное КШ с применением микрохирургической техники и операционного микроскопа в ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Хабаровск). Все операции выполнены в период с марта 2013 г. по август 2016 г. Общая клиническая характеристика пациентов приведена в таблице 1.

| Показатель | n=100 |

|---|---|

| Мужской пол | 76 (76 %) |

| Средний возраст, годы (M±SD) | 61,9±7,2 |

| Возраст старше 70 лет | 8 (8 %) |

| Индекс Кетле ≥30 кг/м2 | 45 (45 %) |

| Инфаркт миокарда в анамнезе | 62 (62 %) |

| Артериальная гипертензия | 92 (92 %) |

| Стенокардия напряжения | |

| I ФК | 2 (2 %) |

| II ФК | 41 (41 %) |

| III ФК | 52 (52 %) |

| IV ФК | 1 (1 %) |

| Безболевая ишемия миокарда | 4 (4 %) |

| Острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе | 12 (12 %) |

| Хроническая сердечная недостаточность (NYHA) | |

| IФК | 2 (2 %) |

| IIФК | 91 (91 %) |

| IIIФК | 7 (7 %) |

| IV ФК | - |

| Сахарный диабет 2-го типа | 26 (26 %) |

| Хроническая обструктивная болезнь легких | 18 (18 %) |

| Курящие | 40 (40 %) |

| Мультифокальный атеросклероз | 23 (23 %) |

| Коронарная ангиопластика со стентированием в анамнезе | 18 (18 %) |

| Заболевания почек (с нарушением функции) | 21 (21 %) |

| Заболевания желудочно-кишечного тракта | 27 (27 %) |

| Фракция выброса ЛЖ, % | 60,2±9,4 |

По результатам предоперационной коронарографии число пораженных КА и их ветвей составило 3,4±0,9. Значимое поражение ствола левой КА выявлено у 19 (19 %) пациентов. При анализе коронарограмм к числу целевых относили коронарные ветви диаметром ≥1 мм, имеющие окклюзию или стенозы более 60 % (табл. 2).

| Вид поражения коронарного русла | n=100 |

|---|---|

| Поражение коронарного русла без вовлечения ствола ЛКА: | 81 (81 %) |

| Двухсосудистое | 13 (13 %) |

| Трехсосудистое | 34 (34 %) |

| Многососудистое | 34 (34 %) |

| Поражение коронарного русла с вовлечением ствола ЛКА: | 19 (19 %) |

| Трехсосудистое | 8 (8 %) |

| Многососудистое | 11 (11 %) |

Операции выполнялись в условиях искусственного кровообращения (ИК), нормотермии, с пережатием аорты и антеградной кардиоплегией. В качестве сосудистых трансплантатов использовали большую подкожную вену нижней конечности, левую и правую внутренние грудные артерии (ВГА). Перед формированием каждого дистального анастомоза добивались адекватной экспозиции соответствующей поверхности сердца путем его энуклеации марлевой турундой заведенной за нижнюю полую вену и заполнения косой пазухи перикарда салфетками. Отличительной особенностью всех операций было применение во время формирования дистальных анастомозов аподактильной техники, микрошовного материала (8/0), микрохирургического инструментария и операционного микроскопа (Zeiss OPMI Vario / S88) с возможностью увеличения до 24 крат.

Контроль проходимости коронарных шунтов после их формирования осуществляли, выполняя ангиографию с индоцианином зеленым с использованием системы визуализации SPY ("Novadaq Technologies Inc.", Канада) [6]. В послеоперационном периоде исследовали динамику клинического состояния больных, определяли структуру и частоту специфических и неспецифических осложнений на госпитальном этапе. Для оценки проходимости шунтов применяли 64-срезовую мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) с контрастированием.

Для статистической обработки результатов использовали пакет программ STATISTICA 12.0 ("StatSoft Inc.", США). Количественные данные представляли в виде средних ± стандартные отклонения (M±SD) или медианы, 25 и 75 процентелей (Me, 25-75 ‰) в зависимости от вида распределения. В условиях нормального распределения признака статистическую значимость различий определяли с помощью t-критерия Стъюдента. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение

|

|

|

По данным литературы, двойной оптический контроль, обеспечиваемый единым полем зрения оператора и ассистента, оптимальная визуализация, прецизионность и минимальный риск технической ошибки при выполнении дистального анастомоза являются преимуществами микрохирургической стратегии оперирования при прямой реваскуляризации миокарда, позволяющими выполнить КШ практически при любом состоянии дистального русла [3, 8]. В исследуемой группе пациентов во время операции накладывали от 2 до 5 дистальных анастомозов. КШ с применением только аутовен выполнено 6 (6 %) пациентам, аутовен и одной ВГА - 84 (84 %) пациентам, аутовен и обеих ВГА - 10 пациентам (10 %). Не было случаев отказа от шунтирования КА и признания их "нешунтабельными" по причине малого диаметра. Всего сформировано 320 шунтов, из которых 216 (67,5 %) составили аутовенозные и 104 (32,5 %) - маммарокоронарные шунты.

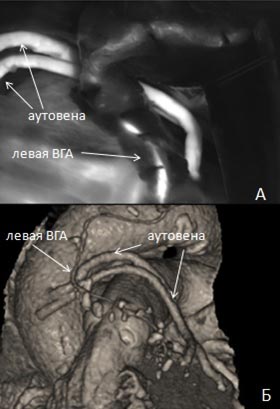

По данным литературы, применение микрохирургической техники при КШ позволяет выполнить полную реваскуляризацию у пациентов с малым диаметром КА. Показано, что при этом не ухудшаются непосредственные результаты операций и повышается эффективность хирургического лечения ИБС [3, 7, 8]. В нашем исследовании полная реваскуляризация достигнута у 82 (82 %) пациентов. По данным интраоперационной оценки кровотока методом индоцианин зеленой ангиографии с использованием системы визуализации SPY ("Novadaq Technologies Inc.", Канада), выполненной до закрытия грудной клетки, все шунты признаны проходимыми (рис. 1а). В таблице 3 приведены объективные показатели операционного и ближайшего послеоперационного периодов.

Рис. 1. Пациент К., 67 лет. Оценка проходимости коронарных шунтов.

А. Интраоперационный контроль. При индоцианин зеленой шунтографии определяется отчетливое контрастирование левой ВГА в "лоскуте" и аутовенозных шунтов. Б. МСКТ, 7-е сутки после операции. Шунты проходимы

| Показатель | Показатель |

|---|---|

| Длительность операции, мин. | 189,8±34,1 |

| Время пережатия аорты, мин. | 43±14,3 |

| Длительность ИК, мин. | 77,6±25 |

| Индекс реваскуляризации | 3,2 |

| Эндартерэктомия из КА, число случаев | 2 |

| Полнота реваскуляризации, % | 82 |

| Инотропная поддержка > 24 часов, число пациентов | 4 |

| Длительность ИВЛ, часы (Me, 25-75 ‰) | 3,9; 2,9-5,2 |

| Длительность пребывания в реанимации, дни (Me, 25-75 ‰) | 1,0;1-2 |

| Длительность госпитализации, дни | 13,1±3,5 |

При микрохирургической реваскуляризации миокарда повышение качества КШ сопряжено с ростом уровня сложности хирургической техники ее выполнения. Это сопровождается увеличением длительности основного этапа операций, требует дополнительной подготовки хирурга и приобретения навыка работы в условиях непрямого видения в поле операционного микроскопа [8]. Такое положение вещей сегодня рассматривается как одна из веских причин, сдерживающих повсеместное распространение микрохирургической стратегии оперирования в кардиохирургии. Однако нами показано, что по мере накопления опыта микрохирургической реваскуляризации миокарда время ишемии миокарда, длительность ИК и продолжительность операций уменьшаются. Соответствующие кривые обучения по данным нашего исследования приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Кривые обучения микрохирургической реваскуляризации миокарда, отражающие изменение объективных показателей операционного периода по мере накопления опыта. А. Ишемия миокарда. Б. Искусственное кровообращение. В. Длительность операции

Использование обеих ВГА при КШ с применением микрохирургической техники и операционного микроскопа может быть рассмотрено как одно из приоритетных направлений микрохирургии КА. Исследованиями ряда авторов было показано, что микрохирургическая техника и значительное оптическое увеличение при формировании аутоартериальных анастомозов исключает технические ошибки и определяет высокую проходимость в отдаленном послеоперационном периоде [3, 4]. Дискуссионным остается вопрос о варианте применения правой ВГА при множественном маммарокоронарном шунтировании. Получены обнадеживающие результаты микрохирургического бимаммарного КШ как с применением Y-конструкций левой и правой ВГА, так и обеих ВГА in situ [3, 9]. В нашем исследовании при бимаммарном шунтировании применялась перекрестная схема, когда правая ВГА in situ используется для шунтирования передней нисходящей артерии, а левая ВГА in situ - ветвей огибающей артерии. В литературе имеются лишь отдельные упоминания об операциях перекрестного бимаммарного КШ с применением микрохирургической техники и операционного микроскопа, что требует дальнейшего изучения их перспективности.

На 6,9±1,2 сутки после операции 82 пациентам (82 %) выполнена МСКТ-шунтография, изучена проходимость 258 (80,6 %) шунтов (рис. 1б). Проходимость подтверждена для 241 шунта (93,4 %). Доля функционирующих аутовенозных шунтов составила - 92,4 % (158/171), маммарокоронарных шунтов - 95,4 % (83/87). Не отмечено различий в частоте окклюзий в зависимости от типа использованного кондуита (p>0,05).

В послеоперационном периоде получен приемлемый уровень летальности, сердечно-сосудистых и неспецифических осложнений, не превышающий 2 % по каждому показателю, что соответствует среднестатистическим значениям для стандартных операций КШ (табл. 4) [11]. Жалобы на стенокардию отсутствовали у всех прооперированных. Пациенты выписаны с улучшением на 13,1±3,5 сутки после операции.

| Показатель | n=100 |

|---|---|

| Летальность | 2 (2 %) |

| Возврат стенокардии | - |

| Инфаркт миокарда | 1 (1 %) |

| Острое нарушение мозгового кровообращения | 2 (2 %) |

| Повторные реваскуляризации | - |

| Кровотечение (рестернотомия) | 2 (2 %) |

| Нестабильность грудины | 1 (1 %) |

| Медиастинит | 1 (1 %) |

| Поверхностное инфицирование раны | 1 (1 %) |

| Пневмоторакс | 2 (2 %) |

| Плеврит | 2 (2 %) |

Результаты первых 100 операций микрохирургической реваскуляризации миокарда с применением операционного микроскопа свидетельствуют об эффективности данной хирургической техники, возможности рутинного ее применения в клинической практике и не связаны с увеличением уровня летальности и частоты осложнений на госпитальном этапе.

Литература |

|

1. Абалмасов К.Г., Морозов K.M., Абалмасов П.К. Микрохирургия сегодня // Тихоокеан. мед. журн. - 2003. - № 1. - С. 34-38.

1. Абалмасов К.Г., Морозов K.M., Абалмасов П.К. Микрохирургия сегодня // Тихоокеан. мед. журн. - 2003. - № 1. - С. 34-38. 2. Акчурин Р.С., Ширяев А.А., Галяутдинов Д.М. и др. Эффективность коронарной хирургии: результаты 20-летнего наблюдения // Кардиология и серд.- сосуд. хирургия. - 2014. - № 1. - С. 10-14.

2. Акчурин Р.С., Ширяев А.А., Галяутдинов Д.М. и др. Эффективность коронарной хирургии: результаты 20-летнего наблюдения // Кардиология и серд.- сосуд. хирургия. - 2014. - № 1. - С. 10-14. 3. Акчурин Р.С., Ширяев А.А. Микрохирургия коронарных артерий: рук. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 144 с.

3. Акчурин Р.С., Ширяев А.А. Микрохирургия коронарных артерий: рук. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 144 с. 4. Васильев В.П. Множественное аутоартериальное коронарное шунтирование с использованием лучевой артерии и микрохирургической техники: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. - М., 2002. - 26 с.

4. Васильев В.П. Множественное аутоартериальное коронарное шунтирование с использованием лучевой артерии и микрохирургической техники: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. - М., 2002. - 26 с. 5. Семченко А.Н., Андреев Д.Б., Садыков А.А. Коронарное шунтирование с применением микрохирургической техники и операционного микроскопа: непосредственные результаты // Кардиология и серд.-сосуд. хирургия. - 2016. - № 4. - С. 22-31.

5. Семченко А.Н., Андреев Д.Б., Садыков А.А. Коронарное шунтирование с применением микрохирургической техники и операционного микроскопа: непосредственные результаты // Кардиология и серд.-сосуд. хирургия. - 2016. - № 4. - С. 22-31. 6. Семченко А.Н., Андреев Д.Б., Явный В.Я. и др. Интраоперационная ангиография с индоцианином зеленым как метод оценки непосредственных результатов операций коронарного шунтирования: возможности и перспективы использования // Кардиология и серд.-сосуд. хирургия. - 2015. - № 2. - С. 27-32.

6. Семченко А.Н., Андреев Д.Б., Явный В.Я. и др. Интраоперационная ангиография с индоцианином зеленым как метод оценки непосредственных результатов операций коронарного шунтирования: возможности и перспективы использования // Кардиология и серд.-сосуд. хирургия. - 2015. - № 2. - С. 27-32. 7. Черкашин Д.И. Отдаленные результаты коронарного шунтирования с микрохирургической техникой: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - М., 2016. - 23 с.

7. Черкашин Д.И. Отдаленные результаты коронарного шунтирования с микрохирургической техникой: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - М., 2016. - 23 с. 8. Ширяев А.А. Эффективность микрохирургической реваскуляризации миокарда (выбор тактики, трансплантатов, анализ результатов): автореф. дисс. … д-ра мед. наук. - М., 1994. - 40 с.

8. Ширяев А.А. Эффективность микрохирургической реваскуляризации миокарда (выбор тактики, трансплантатов, анализ результатов): автореф. дисс. … д-ра мед. наук. - М., 1994. - 40 с. 9. Cameron A.A., Green G.E., Brogno D.A., et al. Internal thoracic artery grafts: 20-year clinical follow-up // J. Am. Coll. Cardiol. - 1995. - Vol. 25, № 1. - P. 616-626.

9. Cameron A.A., Green G.E., Brogno D.A., et al. Internal thoracic artery grafts: 20-year clinical follow-up // J. Am. Coll. Cardiol. - 1995. - Vol. 25, № 1. - P. 616-626. 10. Katsumoto K. Clinical experience of coronary artery bypass grafting using surgical microscope // Kyobu Geka. - 1996. Vol. 49, № 3. - P. 182-186.

10. Katsumoto K. Clinical experience of coronary artery bypass grafting using surgical microscope // Kyobu Geka. - 1996. Vol. 49, № 3. - P. 182-186. 11. Windecker S., Kolh P., Alfonso F., et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) // Eur. Heart J. - 2014. - Vol. 35, № 37. - P. 2541-2619.

11. Windecker S., Kolh P., Alfonso F., et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) // Eur. Heart J. - 2014. - Vol. 35, № 37. - P. 2541-2619.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»