2017 год № 3

Теоретическая и экспериментальная медицина

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Асимметричность человека (как и всей органической природы) всегда привлекала внимание исследователей [13, 15]. Давно замечено, что одна рука сильнее и точнее в движениях, чем другая, есть ведущий глаз и ведущая нога. Из двух ушей одно лучше приспособлено к восприятию музыки, а другое - речи [4]. В научной литературе встречается множество публикаций, посвященных "право- и левополушарности" [4, 6, 9, 14]. Ряд работ посвящен изучению связи показателей асимметрии человеческого организма с психологическими особенностями индивида [8, 9]. Установлено, что симметрия черт лица в покое является одним из проявлений соматического здоровья и одним из критериев оценки здоровья человека [10]. Выявлена взаимосвязь лицевых параметров, отражающих горизонтальную и вертикальную симметрию-асимметрию, с определенными психофизиологическими характеристиками [11]. Основой асимметрии лица является в разной степени выраженная диссимметрия лицевого черепа, которая чаще всего связана с нарушением развития зубов, неба, челюстей и проявляется неодинаковым размером глазниц, лобных или верхнечелюстных пазух, искривлением носовой перегородки [7]. Высказана гипотеза об эндогенной этиологии искривлений перегородки носа как результата морфофункциональной асимметрии организма человека, причем асимметрия более выражена у мужчин и правшей, чем у женщин и левшей [12]. Таким образом, элементы внешности полностью зависят от подлежащих структур черепа и именно его строение отражается на индивидуальности лица. Этот принцип является основополагающим для восстановления лица по черепу [2]. Степени и характеру асимметрии головы должное внимание уделял Герасимов М.М., сделавший важный вывод: чем выраженнее профилировка лица, тем сильнее степень асимметрии [6].

Для выявления асимметрии лицевого черепа предложен оригинальный "веерный" принцип морфометрии [5]. Все исследуемые параметры разделены на три "веера" - "верхний", "нижний", "боковой", исходящие из трех стандартных точек: назион (N), субспинале (Ss), зигомаксилляре (Zm) [3]. Итогом многолетних исследований явилось построение прогностической модели перехода от краниологической характеристики к антропологическому облику. В результате создана программа краниофациального соответствия, которая представляет собой алгоритм перехода от измерительных признаков черепа к соответствующим характеристикам лица [1].

Таким образом, вопросы диссимметрии лицевого черепа на протяжении многих лет являются предметом исследований морфологов и представляют большой научно-практический интерес для представителей теоретической и практической медицины - судебных медиков, челюстно-лицевых хирургов, стоматологов. Однако на фоне существования целого ряда разнообразных методик морфометрии до сих пор морфологи не предлагали методику определения асимметрии черепа с использованием естественных отверстий черепа, что и явилось основой нашей работы.

Цель исследования - изучение степени асимметрии лицевого черепа человека при помощи предложенной нами новой методики, где для определения асимметрии лицевого черепа в качестве опорных точек используются естественные отверстия черепа.

Материалы и методы

|

|

|

Исследование проведено на 40 черепах (европеоидов обоих полов), из которых 30 черепов принадлежат людям, умершим в конце 20 века, 10 черепов были найдены при раскопках захоронения, датированного 8 веком н.э., что позволило провести достаточно глубокий сравнительный анализ морфометрических данных. В исследовании были использованы следующие методики: краниометрия; морфометрия лицевого черепа; определение симметрии лицевого черепа по линейным размерам; определение коэффициента симметрии; определение коэффициента совпадения симметрии.

В ходе проведения морфометрии (трапметрии) по нашей методике определялись: абсолютное расстояние между надглазничными точками; абсолютное расстояние между подглазничными точками; абсолютное расстояние между надглазничными и подглазничными точками каждой стороны по вертикали (рис. 1).

Рис. 1. Схема морфометрии лицевого черепа: А, В - срединная линия, характеризует высоту лицевого отдела черепа; С, С1 - надглазничные отверстия; D, D1 - подглазничные отверстия; сх, сх1 - расстояния от надглазничного отверстия до срединной линии (перпендикуляра к ней) справа и слева; dх, dх1 - расстояние от подглазничного отверстия до срединной линии (перпендикуляра к ней) справа и слева, соответственно; y и y1 - дистанция между над- и подглазничными отверстиями справа и слева

Морфометрия по предложенной нами методике производится следующим образом. На листе бумаги проводится срединная осевая линия, на которой произвольно отмечается точка. Это точка отсчёта (А), соответствующая на черепе месту сращения обеих носовых косточек с лобной костью. От этой точки откладывается расстояние до следующей точки (В), соответствующей месту сращения верхнечелюстных костей под нижней передней носовой остью. Расстояние между этими точками на черепе определяется циркулем. Затем из точки А циркулем определяется расстояние до правого надглазничного отверстия (или вырезки) (С), которое откладывается на бумаге в виде дуги, после чего аналогичным образом определяется расстояние до этой же точки, но уже от точки В, также в виде дуги. Точка пересечения обеих дуг даёт точное отображение надглазничного отверстия на черепе. Аналогичное измерение проводится для определения аналогичной точки, соответствующей правому надглазничному отверстию (вырезки) (C1). Таким же образом определяют расположение подглазничных отверстий, получая точки D и D1. Соединив эти четыре точки на бумаге, получаем фигуру в виде трапеции.

Проведя через точки С и D перпендикуляр на осевую линию АВ, получаем линию, длина которой справа и слева указывает на степень асимметрии над- и подглазничных отверстий черепа по горизонтали. Дистанции сх, сх1 - расстояния от надглазничного отверстия до срединной линии (перпендикуляр к ней) справа и слева; dх, dх1 - расстояние от подглазничного отверстия до срединной линии (перпендикуляр к ней) справа и слева соответственно. Разница в уровне расположения горизонтальных линий относительно друг друга (дистанция между над- и подглазничными отверстиями справа и слева y и y1) указывает на асимметрию расположения идентичных отверстий по вертикали, и точками, соответствующими над- и подглазничным отверстиям, дает количественные данные в мм, указывающие на степень асимметрии в расположении идентичных отверстий на черепе. Так как получаемая геометрическая фигура напоминает трапецию, мы назвали предложенную методику "трапметрией лицевого черепа" (рис. 2).

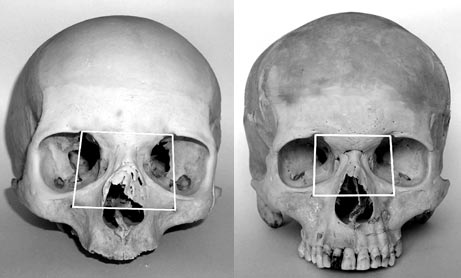

Рис. 2. Зависимость степени асимметрии лица от формы черепа

Результаты и обсуждение

|

|

|

На основании проведенного исследования установлено, что изменчивы не только размеры лицевого черепа и элементов костного рельефа, но также и пространственное расположение последних. При этом существует определенная зависимость между локализацией основных отверстий костей лицевого черепа и его формой. По нашим данным, асимметрия лицевого черепа по вертикали наименее выражена у мезоцефалов (рис. 3).

Рис. 3. Выраженность асимметрии лицевого отдела по вертикали в зависимости от формы черепа

При перенесении всех точек, отражающих локализацию над- и подглазничных отверстий, на плоскость и последующем соединении всех периферически расположенных точек нами были получены четыре неправильных многоугольника. Причём, площадь многоугольников, отражающих варианты расположения надглазничных отверстий была заметно больше площади многоугольников, отражающих расположение подглазничных отверстий, что наглядно характеризует диапазон изменчивости локализации изучаемых отверстий с превалированием асимметрии надглазничных отверстий.

Выводы

|

|

|

- Новая методика "трапметрии лицевого черепа" позволяет точно определить асимметрию в расположении над- и подглазничных отверстий черепа, что позволяет опосредованно оценивать степень асимметрии лицевого черепа в целом.

- Лицевой череп человека характеризуется выраженной асимметрией.

- Асимметрия надглазничных отверстий более значительно выражена по сравнению с таковой подглазничных отверстий.

- Практически не встречаются случаи, когда расположение над- и подглазничных отверстий следует закону зеркальной симметрии.

Литература |

|

1. Балуева Т.С., Веселовская Е.В. Новые разработки в области восстановления внешнего облика человека по краниологическим данным // Археология, этнография и антропология ЕВРАЗИИ. - 2004. - № 1. - С. 143-150.

1. Балуева Т.С., Веселовская Е.В. Новые разработки в области восстановления внешнего облика человека по краниологическим данным // Археология, этнография и антропология ЕВРАЗИИ. - 2004. - № 1. - С. 143-150. 2. Балуева Т.С., Дерябин В.Е. Изучение расовой и половой специфики внутригрупповых корреляций размеров лица, используемых при антропологической реконструкции // Вестник антропологии. - 1998. - Вып. 5. - С. 59-69.

2. Балуева Т.С., Дерябин В.Е. Изучение расовой и половой специфики внутригрупповых корреляций размеров лица, используемых при антропологической реконструкции // Вестник антропологии. - 1998. - Вып. 5. - С. 59-69. 3. Бахарева Н.С. Особенности асимметрии линейных размеров лицевых черепов жителей юга России // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 8-2. - С. 279-284.

3. Бахарева Н.С. Особенности асимметрии линейных размеров лицевых черепов жителей юга России // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 8-2. - С. 279-284. 4. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. - М.: Медицина, 1988. - 240 с.

4. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. - М.: Медицина, 1988. - 240 с.  5. Гайворонский И.В., Дубовик Е.И., Крайник И.В., Дергачева Е.А. Асимметрия лицевого черепа у взрослого человека и возможности ее оценки // Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2009. - № 1 (25). - С. 140-144.

5. Гайворонский И.В., Дубовик Е.И., Крайник И.В., Дергачева Е.А. Асимметрия лицевого черепа у взрослого человека и возможности ее оценки // Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2009. - № 1 (25). - С. 140-144. 6. Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу (современный и ископаемый человек). - М.: Изд-во АМН СССР, 1955. - 585 с.

6. Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу (современный и ископаемый человек). - М.: Изд-во АМН СССР, 1955. - 585 с. 7. Григорьянц А.В., Можаев П.Н., Фоминых Т.А. Диссимметрия лицевого отдела черепа человека // Актуальні питання біології та медицини / Збірник наукових праць за матеріалами X Міжрегіональної наукової конференції // Луганськ: ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка". - С. 37-38.

7. Григорьянц А.В., Можаев П.Н., Фоминых Т.А. Диссимметрия лицевого отдела черепа человека // Актуальні питання біології та медицини / Збірник наукових праць за матеріалами X Міжрегіональної наукової конференції // Луганськ: ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка". - С. 37-38. 8. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Асимметрия мозга и асимметрия сознания человека // Вопросы философии. - 1993. - № 4. - С. 125-134.

8. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Асимметрия мозга и асимметрия сознания человека // Вопросы философии. - 1993. - № 4. - С. 125-134.  9. Москвина Н.В., Москвин В.А. Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека. М.: Смысл, 2011. - 130 с.

9. Москвина Н.В., Москвин В.А. Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека. М.: Смысл, 2011. - 130 с. 10. Никитина Е.А. Восприятие здоровья по фотографиям детских лиц // Экспериментальная психология. - 2015. - Т. 8, № 4. - С. 91-93.

10. Никитина Е.А. Восприятие здоровья по фотографиям детских лиц // Экспериментальная психология. - 2015. - Т. 8, № 4. - С. 91-93. 11. Хрисанфова Л.А. Исследование взаимосвязи лицевой симметрии-асимметрии с некоторыми психическими и психофизиологическими особенностями человека // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2009. - № 4. - С. 304-311.

11. Хрисанфова Л.А. Исследование взаимосвязи лицевой симметрии-асимметрии с некоторыми психическими и психофизиологическими особенностями человека // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2009. - № 4. - С. 304-311. 12. Юнусов А.С. Искривление перегородки носа эндогенной природы как проявление морфофункциональной асимметрии человека // Вестник оториноларингологии. - 2000. - № 5. - С. 30-31.

12. Юнусов А.С. Искривление перегородки носа эндогенной природы как проявление морфофункциональной асимметрии человека // Вестник оториноларингологии. - 2000. - № 5. - С. 30-31. 13. Cheong Y.W., Lo L.J. Facial Asymmetry: Etiology, Evaluation, and Management // Chang Gung Medical Journal. - 2011. - Vol. 34, № 4. - P. 341-350.

13. Cheong Y.W., Lo L.J. Facial Asymmetry: Etiology, Evaluation, and Management // Chang Gung Medical Journal. - 2011. - Vol. 34, № 4. - P. 341-350. 14. McGlone J. Sex differences in the human brain asymmetry: A critical survey // Behavioral and Brain Sciences. - 1980. - Vol. 3, № 2. - P. 215-263.

14. McGlone J. Sex differences in the human brain asymmetry: A critical survey // Behavioral and Brain Sciences. - 1980. - Vol. 3, № 2. - P. 215-263.  15. Thiesen G., Gribel B.F., Freitas M.P.M. Facial asymmetry: a current review // Dental Press Journal of Orthodontics. - 2015. - Vol. 20 (6). - P. 110-125.

15. Thiesen G., Gribel B.F., Freitas M.P.M. Facial asymmetry: a current review // Dental Press Journal of Orthodontics. - 2015. - Vol. 20 (6). - P. 110-125.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»