2017 год № 4

Обмен опытом

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Аневризмы сосудов головного мозга, включая данные аутопсии, встречаются в 0,5-6 % [12], при этом частота выявления аневризм вертебробазилярного бассейна (ВББ) составляет от 1 до 12 % [4, 8]. Наиболее часто данное заболевание манифестирует внутричерепным кровоизлиянием, а летальность в первые 2 недели, при естественном течении болезни, может достигать 67 % [6]. Однако, своевременно выполненная операция позволяет не только выключить аневризму из кровотока, но и проводить более агрессивную консервативную терапию, направленную на коррекцию патогенетических осложнений субарахноидального кровоизлияния.

Основными методами хирургического лечения аневризм являются: эндоваскулярная окклюзия микроспиралями и микрохирургическое клипирование. Проведенный сравнительный анализ этих двух методов показал лучшие функциональные исходы после эндоваскулярных вмешательств на аневризмах ВББ [8, 11]. Отечественные исследователи, на основании своего опыта также придерживаются мнения о том, что микрохирургическим операциям на аневризмах вертебробазилярного бассейна нужно отдавать предпочтение в том случае, если эндоваскулярная окклюзия аневризм по каким-либо причинам невозможна [1]. Постоянное совершенствование внутрисосудистого инструментария за последнее десятилетие позволило улучшить и ангиографические результаты лечения [2, 5, 7]. В тоже время, неблагоприятные геометрические характеристики аневризмы (наличие широкой шейки, вовлечение ветвей артерий в формирование аневризмы и т. д.) не позволяют выполнить ее тотальную окклюзию, используя только микроспирали. С использованием интракраниальных стентов, особенно на ВББ, стало возможным выполнять вмешательства на аневризмах, ранее не подходивших для эндоваскулярной хирургии. При этом отмечена достаточно высокая степень радикальности окклюзии аневризмы сразу после операции и достаточно низкий показатель ее реканализации в отдаленном периоде при отсутствии клинического ухудшения состояния больного [9]. В нашей работе мы представляем случай эндоваскулярной тотальной окклюзии аневризмы развилки основной артерии в условиях стент-ассистенции.

Наблюдение

|

|

|

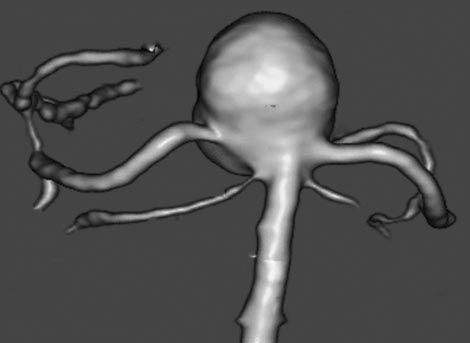

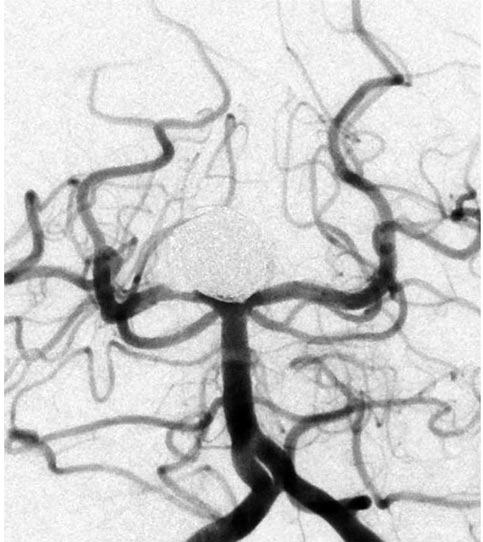

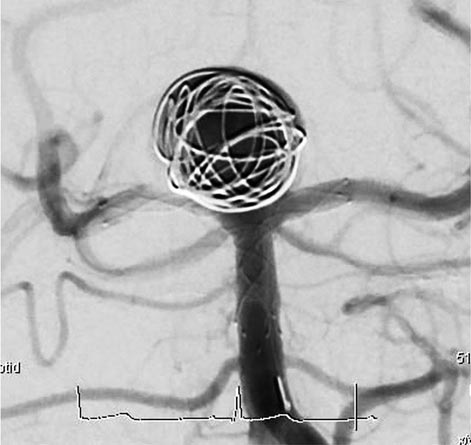

Мужчина, 41 год, поступил в отделение сосудистой нейрохирургии ФГБУ ФЦН г. Новосибирска 03.03.2016 г. с жалобами на периодические головные боли. Из анамнеза заболевания было известно, что у пациента 13.10.2015 г. возникла резкая головная боль, с потерей сознания и он был доставлен скорой помощью в стационар по месту жительства, где, по данным МСКТ, МСКТ-ангиографии интракраниальных артерий диагностировано субарахноидальное кровоизлияние на фоне разрыва аневризмы развилки основной артерии. Пациент лечился консервативно, по стабилизации состояния выписан из стационара и был направлен в ФГБУ ФЦН г. Новосибирска. На момент поступления в ФЦН очагового неврологического дефицита не выявлено. На МСКТ-ангиографии интракраниальных артерий верифицирована мешотчатая аневризма развилки основной артерии размерами 18,2×14,3 мм, шейка 6,1 мм, обе задние мозговые артерии вовлечены в формирование шейки аневризмы. Мешок аненвризмы обращен кверху и несколько кпереди (рис. 1). Пациенту за 5 дней до операции назначена двойная дезагрегантная терапия (клопидогрель 75 мг в сутки и аспирин 100 мг в сутки), эффективность которой была подтверждена в анализе - тест на агрегацию тромбоцитов с активаторами (АДФ и арахидонавая кислота). 09.03.2016 г. под общей анестезией, из правостороннего трансфеморального доступа, в V3 сегмент левой позвоночной артерии заведен направляющий катетер 6F. Последовательно катетеризированы обе задние мозговые артерии микрокатетером 0,17 при помощи микропроводника 0,14. В мешок аневризмы установлен также микрокатетер 0,17 с использованием техники "jailing". Последовательно выполнено Y-стентирование низкопрофильными стентами из обеих задних мозговых артерий в основную артерию (рис. 2) с последующей окклюзией аневризмы микроспиралями (рис. 3). На контрольных ангиограммах аневризма не контрастируется, радикальность Raimond I. (рис. 4). Проходимость магистральных сосудов сохранена на дооперационном уровне. Длительность операции составила 1 час 35 минут. В послеоперационном периоде нарастания неврологической симптоматики не отмечено. Пациент выписан на вторые сутки в удовлетворительном состоянии, по шкале исходов Глазго в 5 баллов (OGS V). Пациенту рекомендован прием двойной дезагрегантной терапии: Клопидогрель 75 мг до 6 месяцев ежедневно и Аспирин 100 мг до 12 месяцев, а также контрольная селективная церебральная ангиография через 6 месяцев с момента операции. По результатам которой аневризма не контрастируется (Raymond I), признаков реканализации аневризмы нет, прилегание стентов к стенкам артерий удовлетворительное.

Рис. 1. Расположение мешка аневризмы

Рис. 2. Y-стентирование низкопрофильными стентами из обеих задних мозговых артерий в основную артерию

Рис. 3. Окклюзией аневризмы микроспиралями

Рис. 4. Контрольная ангиограмма аневризмы

Использование ассистирующих методик при окклюзии аневризмы микроспиралями, таких как стентирование артерии, позволяет добиться высокой радикальности окклюзии 90,8 % и низкой частоты реканализации до 2 % [3]. В данном клиническом случае мы описали эндоваскулярную окклюзию аневризмы, когда потребовалось ее выполнить в условиях Y-стентирования. Определяющим фактором выбора именно такого стентирования явилось вовлечение двух задних мозговых артерий в пришеечную часть аневризмы. Использование одного стента в большей степени вероятности привело бы к окклюзии одной из задних мозговых артерий, изначальному недозакрытию аневризмы или способствовало к ее реканализации в дальнейшем. Это достаточно сложная эндоваскулярная техника позволяет успешно проводить лечение бифуркационных аневризм со сложной анатомией [9, 10]. Хирург, проводящий такую операцию, должен иметь достаточный опыт окклюзии интракраниальных аневризм, так как техника Y-стентирования чаще всего вызывает технические трудности во время операции [13, 14].

В настоящее время эндоваскулярное хирургическое лечение аневризм вертебробазилярного бассейна является приоритетным. Использования таких сложных техник как Y-стентирование позволяет тотально окклюзировать аневризму с широкой шейкой и снизить хирургические риски до минимума.

Литература |

|

1. Крылов В.В., Завалишин Е.Е. Хирургическое лечение больных с разрывами аневризм вертебробазилярного бассейна // Нейрохирургия. - 2010. - № 2. - С. 14-25.

1. Крылов В.В., Завалишин Е.Е. Хирургическое лечение больных с разрывами аневризм вертебробазилярного бассейна // Нейрохирургия. - 2010. - № 2. - С. 14-25.  2. Fiorella D., Kelly M.E., Albuquerque F.C., Nelson P.K. Curative reconstruction of a giant midbasilar trunk aneurysm with the pipeline embolization device // Neurosurgery. - 2009. - № 64. - P. 212-217.

2. Fiorella D., Kelly M.E., Albuquerque F.C., Nelson P.K. Curative reconstruction of a giant midbasilar trunk aneurysm with the pipeline embolization device // Neurosurgery. - 2009. - № 64. - P. 212-217.  3. Geyik K., Yavuz N., Yurttutan I. and Cekirge H.S. Stent-Assisted Coiling in Endovascular Treatment of 500 Consecutive Cerebral Aneurysms with Long-Term Follow-Up // Am. J. Neuroradiology. - 2013. - Vol. 34, 311. - P. 2157-2162.

3. Geyik K., Yavuz N., Yurttutan I. and Cekirge H.S. Stent-Assisted Coiling in Endovascular Treatment of 500 Consecutive Cerebral Aneurysms with Long-Term Follow-Up // Am. J. Neuroradiology. - 2013. - Vol. 34, 311. - P. 2157-2162.  4. Hernesniemi J. Aneurysms of the vertebrobasilar tree // Acta Neurochir. (Wien). - 2002. - № 144. - Р. 411.

4. Hernesniemi J. Aneurysms of the vertebrobasilar tree // Acta Neurochir. (Wien). - 2002. - № 144. - Р. 411.  5. Higa T., Ujiie H., Kato K., Kamiyama H., Hori T. Basilar artery trunk saccular aneurysms: morphological characteristics and management // Neurosurgery Rev. - 2009. - № 32. - P. 181-191.

5. Higa T., Ujiie H., Kato K., Kamiyama H., Hori T. Basilar artery trunk saccular aneurysms: morphological characteristics and management // Neurosurgery Rev. - 2009. - № 32. - P. 181-191. 6. Hop J.W., Rinkel G.J., Algra A., van Gijn J. Case-fatality rates and functional outcome after subarachnoid hemorrhage: a systematic review // Stroke. - 1997. - № 28. - P. 660-664.

6. Hop J.W., Rinkel G.J., Algra A., van Gijn J. Case-fatality rates and functional outcome after subarachnoid hemorrhage: a systematic review // Stroke. - 1997. - № 28. - P. 660-664.  7. Islak C., Kocer N., Kantarci F., Saatci I., Uzma O., Canbaz B. Endovascular management of basilar artery aneurysms associated with fenestrations // Am. J. Neuroradiology. - 2002. - № 23. - P. 958-964.

7. Islak C., Kocer N., Kantarci F., Saatci I., Uzma O., Canbaz B. Endovascular management of basilar artery aneurysms associated with fenestrations // Am. J. Neuroradiology. - 2002. - № 23. - P. 958-964.  8. Kim C.H., Son Y.J., Paek S.H., Han M.H., Kim J.E., Chung Y.S., Kwon B.J., Oh C.W., Han D.H. Clinical analysis of vertebrobasilar dissection // Acta Neurochirurgica (Wien). - 2006. - № 148. - Р. 395-404.

8. Kim C.H., Son Y.J., Paek S.H., Han M.H., Kim J.E., Chung Y.S., Kwon B.J., Oh C.W., Han D.H. Clinical analysis of vertebrobasilar dissection // Acta Neurochirurgica (Wien). - 2006. - № 148. - Р. 395-404.  9. Moret J., Cognard C., Weill A., Castaings L., Rey A. Reconstruction technic in the treatment of wide-neck intracranial aneurysms. Long-term angiographic and clinical results. Apropos of 56 cases // J. Neuroradiology. - 1997. - Vol. 24. - № 1. - P. 30-44.

9. Moret J., Cognard C., Weill A., Castaings L., Rey A. Reconstruction technic in the treatment of wide-neck intracranial aneurysms. Long-term angiographic and clinical results. Apropos of 56 cases // J. Neuroradiology. - 1997. - Vol. 24. - № 1. - P. 30-44.  10. Perez-Arjona E., Fessler R.D. Basilar artery to bilateral posterior cerebral artery 'Y stenting' for endovascular reconstruction of wide-necked basilar apex aneurysms: report of three cases // Neurological research. - 2004. - Vol. 26. - № 3. - P. 276-281.

10. Perez-Arjona E., Fessler R.D. Basilar artery to bilateral posterior cerebral artery 'Y stenting' for endovascular reconstruction of wide-necked basilar apex aneurysms: report of three cases // Neurological research. - 2004. - Vol. 26. - № 3. - P. 276-281. 11. Rabinov J.D., Hellinger F.R., Morris P.P., Ogilvy C.S., Putman C.M. Endovascular management of vertebrobasilar dissecting aneurysms // Am J. Neuroradiology. - 2003. - № 24. - Р. 1421-1428.

11. Rabinov J.D., Hellinger F.R., Morris P.P., Ogilvy C.S., Putman C.M. Endovascular management of vertebrobasilar dissecting aneurysms // Am J. Neuroradiology. - 2003. - № 24. - Р. 1421-1428.  12. Schievink W.I. Intracranial aneurysms // N. Engl J. Med. - 1997. - Vol. 336. - P. 28-40.

12. Schievink W.I. Intracranial aneurysms // N. Engl J. Med. - 1997. - Vol. 336. - P. 28-40.  13. Tan Song; Xu Hao-wen; Song Bo, Chandra Avinash, Xu Yu-ming. Stent displacement during the Y-stent assisted coil embolization of wide-neck basilar tip aneurysm // Life Science Journal. - 2011. - Vol. 8 (3). - P. 464-466.

13. Tan Song; Xu Hao-wen; Song Bo, Chandra Avinash, Xu Yu-ming. Stent displacement during the Y-stent assisted coil embolization of wide-neck basilar tip aneurysm // Life Science Journal. - 2011. - Vol. 8 (3). - P. 464-466.  14. Thorell W.E., Chow M., Woo H.H., Masaryk T.J., Rasmussen P.A. Y-configurated dual intracranial stent-assisted coil embolization for the treatment of wide-necked basilar tip aneurysms // Neurosurgery. 2005. - Vol. 56. - P. 1035-104.

14. Thorell W.E., Chow M., Woo H.H., Masaryk T.J., Rasmussen P.A. Y-configurated dual intracranial stent-assisted coil embolization for the treatment of wide-necked basilar tip aneurysms // Neurosurgery. 2005. - Vol. 56. - P. 1035-104.

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»