2018 год № 1

Обзоры литературы

Резюме:

Ключевые слова:

Far Eastern State Medical University, Khabarovsk

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Целью публикации является анализ литературы по реформированию системы подготовки специалистов для системы здравоохранения, ориентированному на достижение результатов, отвечающих требованиям стандартов аккредитации национального и международного уровня и формированию мотивации студентов на различных стадиях профессиональной подготовки, как фактора успешного освоения образовательных программ третьего поколения. Подвергнуты анализу публикации по проблемам проведения реформирования медицинского образования в России и за рубежом, публикации в которых изучалось поведение студентов на различных стадиях овладения профессиональными знаниями и умениями [58, 52, 66], а также важность формирования мотивации к совершенствованию профессиональных компетенций с позиции изменений учебных программ и реформ медицинского образования [51].

Обсуждение

|

|

|

Пример экономически развитых стран, которые в XXI веке демонстрируют миру свои достижения, следует рассматривать как следствие успешной модернизации образования и науки. Эффективное развитие государства требует подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих соответствующими знаниями и навыками для выполнения конкретных работ [63]. Следовательно, сегодня отечественному образованию необходим пересмотр существующих моделей подготовки специалистов с ориентацией на достижение конечного результата в виде уровня компетенций, востребованных рынком труда [13, 36, 46, 62, 35]. Либеральные преобразования экономической системы российского государства, прогнозируемые изменения рынка труда требуют новых подходов к подготовке кадровых ресурсов [4], что несомненно, затрагивает и высшую медицинскую школу [45, 50].

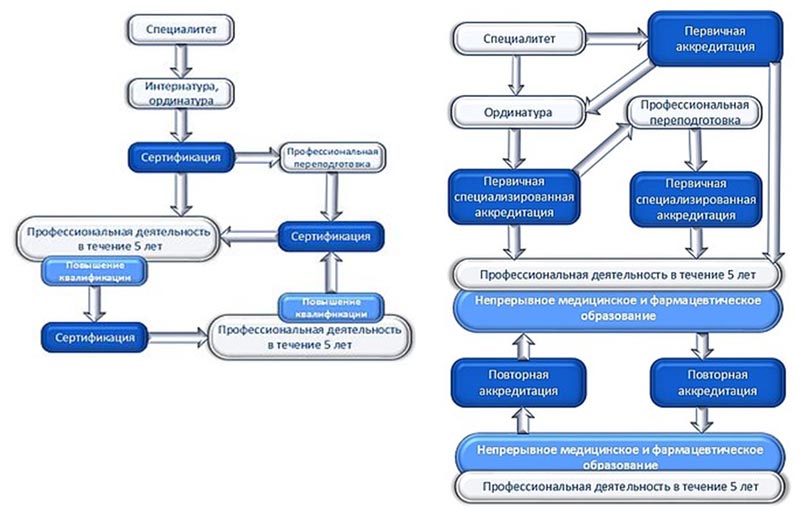

По мнению президента Всемирной федерации медицинского образования Ганса Карле (Hans Karle, WFME) медицинский вуз должен обеспечить студентам ресурсы, необходимые для получения достаточного клинического опыта, в том числе возможность обследования достаточного количества пациентов и посещения клинических учреждений [15]. Формирующаяся модернизация медицинского образования в России своей главной задачей определяет сохранение его фундаментальности, традиционности и соответствия актуальным потребностям, как отдельной личности, так и общества в целом [11]. Однако затянувшийся процесс преобразований в высшей медицинской школе не соответствует ожиданиям российского общества, поскольку система допуска к врачебной профессии, требует радикальных изменений. Выход из сложившейся ситуации видится в переходе от уже апробированного механизма сертификации к механизму государственной аккредитации медицинских вузов в сочетании с плановым и внеплановым аудитом качества подготовки выпускников (рисунок).

Рис. Аудит качества подготовки выпускников.

Система допуска к профессиональной деятельности через процедуру сертификации специалиста.

Система допуска к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалиста

Организация жесткой стандартизации производства образовательных услуг в сочетании с современными методами управления медицинскими вузами позволит в течение обозримого временного периода удовлетворить ожидания общества в укомплектовании медицинских организаций всех уровней квалифицированными специалистами [18, 25, 30]. Причем аккредитация, как модель оценки качества производства образовательных услуг вузами, и соответствия выпускников стандартному уровню компетенций должна развиваться. Поскольку жесткая государственная система ограничивает свободу выбора содержания и форм преподавания и формирует заказ на подготовку специалистов с точки зрения рационального использования человеческого капитала, то в программах аккредитации должны принять участие профессиональные ассоциации медицинских работников или даже общественные профессиональные организации международного уровня [20, 26].

В течение последних лет в здравоохранении России осуществляется системная деятельность по обновлению образовательных программ разных уровней и профилей, определению и внедрению новых стандартизованных подходов к оценке качества подготовки медицинских работников и перехода от сертификации к аккредитации специалистов [24]. Созданный в этих целях "Портал непрерывного медицинского образования" обеспечивает доступ врача к реестру дополнительных образовательных программ, где предоставлена возможность формирования индивидуального плана обучения, выбора образовательной программы, включающей симуляционные тренинги, стажировки, циклы повышения квалификации и др. [6, 30].

Поэтапное внедрение аккредитации по всем группам специальностей "Здравоохранение и медицинские науки" начиная с выпускников 2016 года по ряду специальностей, приведёт к аккредитации всех без исключения медицинских работников [6, 17, 30]. Причем реализация федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения позволяет надеяться на то, что оценка качества подготовки выпускников медицинских вузов, проводимые производителями образовательных услуг (медицинские вузы) будут соответствовать оценкам аккредитационных агентств [20, 21].

Во второй половине ХХ века во многих странах мира работодатели были ориентированы на получение профессионально подготовленного специалиста, с индивидуальной ответственностью образовательного учреждения за результаты своей деятельности [31]. В доступности образования для широких слоев населения и соблюдении интересов различных социальных групп в сфере удовлетворения образовательных потребностей в России, большую роль играла финансовая поддержка и создание государством равных условий для образовательных организаций. Инвестиции в общую и профессиональную подготовку являлись для специалиста условием его конкурентоспособности и мобильности [40, 54, 65].

Сейчас же в условиях кардинальных изменений политической и экономической систем российского государства произошла трансформация представлений об образовании как об общественном благе в сторону блага смешанного [3]. Отечественное медицинское образование, продолжая в определенно смысле функционировать в рамках государственно-патерналистской модели, показывает тенденции либеральной трансформации в виде перехода на производство образовательных услуг. Причем эта трансформация происходит на фоне кадрового кризиса в системе здравоохранения [9]. Сегодня, кроме существовавших ранее государственных медицинских вузов, на рынок производства образовательных услуг пришло ещё столько же и негосударственных вузов. В настоящее время в РФ по программам высшего медицинского образования идет подготовка специалистов уже в 88 медицинских вузах и факультетах [19], где ведущие позиции пока сохраняют государственные медицинские вузы.

Группу лидеров в отечественном рейтинге медицинских вузов представляют образовательные организации, преимущества которых заложены в регулярно обновляемых основных фондах, включая современные университетские клиники, в сочетании с высоким уровнем интеллекта профессорско-преподавательского состава и инновационной направленностью управлением производства образовательных услуг [6, 30]. Группу аутсайдеров представляют провинциальные медицинские вузы, дислоцированные в дотационных регионах страны, причинами отставания которых являются изношенные основные фонды, отсутствие университетских клиник, тяжелейший кадровый кризис и неэффективное управление производством образовательных услуг [27, 10].

Специфика подготовки медицинских работников обусловлена, прежде всего, тем, что это особая сфера образовательного процесса, которая существенно отличается от образовательной деятельности вузов иной направленности. В частности, медицинский вуз должен осуществлять образовательный процесс в условиях широкого использования различных электронных учебных материалов, начиная от различных учебных пособий, сборников тестов для самопроверки, моделирующих программ для проведения компьютерных экспериментов и решения клинических задач, а так же сложных симуляционных обучающих систем и комплексов [23]. Но ничуть не менее важным аспектом подготовки современного врача является реализации образовательного процесса в условиях университетской клиники "у постели больного" [29]. Успешность учебной деятельности студентов медицинских вузов детерминирована уровнем развития мотивационной сферы личности как совокупности стойких мотивов выражающих её направленность. Мотив для будущего врача - это внутреннее побуждение к виду активности (деятельность, общение, поведение), направленную на сохранение и улучшение здоровья пациентов. Одни студенты мотивированы стремлением к познанию, желанием овладеть высокими профессиональными навыками и умениями по выбранной специальности [68, 66]. Другие мотивированы получением диплома о высшем медицинском образовании для удовлетворения собственных амбиций [63, 59]. Для обеих групп результативный выбор специальности после окончания вуза процесс достаточно сложный. Лишь относительно небольшая доля студентов аргументирует свой выбор способностями, склонностями, особенностями темперамента и характера [22]. Зачастую будущий врач пользуется лишь ограниченным количеством размытых аргументов, которые в лучшем случае несут в себе интуитивный характер желания выбора специальности, мотивируя себя ожидаемой заработной платой, значимостью и престижностью выбранной профессии. В связи с этим нередко выбор становится ошибочным, что приводит к вынужденной смене специальности, или уходу из профессии или профессиональной деформации [52, 56, 44].

В основу современной модели обучения положено обеспечения уровня компетенций будущего врача в контексте реальной жизни [1, 42]. Модель обучения на рабочем месте (производственное обучение) старо, как сама медицина, однако она должна мотивировать у будущего врача способность функционирования в рамках реальной клинической практики, повышать чувство ответственности за здоровье пациента и стимулировать достижение высокого уровня профессиональных компетенций [39, 35]. Такое сочетание - обучение на рабочем месте, приобретение раннего клинического опыта и формирования чувства ответственности предусматривается программами подготовки врача в рамках Федерального образовательного стандарта третьего уровня [18, 17].

Концепция формирование современного врача с позиций компетентностного подхода к профессии, предусматривает воспитание его личностных качеств, как нечто само собой разумеющееся [49, 46, 59]. Между тем, в ходе профессиональной подготовки студенты, успешно усваивая специальные знания и навыки, относят на второй план формирование компетенций, касающихся отношений с пациентами в рамках сложившихся этических и моральных ценностей современной медицины [9, 14, 32, 48, 68]. Поэтом в эпоху стремительного развития современной науки и высоких технологий, медицинские вузы должны уметь ориентироваться на потребности глобального рынка труда, разрабатывая актуальные и современные программы подготовки специалистов для систем здравоохранения, предусматривающие освоение соответствующих профессиональных комптенций [43, 57]. Ведь большинство работодателей требуют от выпускников вузов не только обладания хорошими теоретическими знаниями, но и соответствующими практическими навыками и профессиональными компетенциями, которые необходимо транслировать на весь период трудовой деятельности [41, 54].

По мнению специалистов Ассоциации Медицинского образования в Европе (AMEE) именно XXI век становится временем, когда формируется "дорожная карта" будущего медицины [67]. Современная медицина стоит перед сложным выбором. С одной стороны рыночная ориентация экономики и бизнеса требует ориентации медицины на либерально-конструктивистский путь развития, с другой - в основу выбора направления её развития могут быть положены традиционная христианская этика и мораль. От выбора направления развития зависит ответ на вопрос, претерпит ли медицинское образование серьезные изменения отражающие характер современного производства медицинских услуг, меняющих взаимоотношения между производителями и потребителями [9]. Несомненно одно, без тесного сотрудничества между врачами и пациентами трудно добиться положительного результата в сфере охраны здоровья населения [28, 38, 42].

В традиционной медицине были востребованы специалисты, которые получали знания и умения от преподавателей как от основного источника информации, причем знания и умения подвергались постоянным проверкам (контролю) на всех этапах обучения [61]. В то же время, такое положение вещей в традиционном медицинском образовании постоянно подвергается критике из-за перегрузки учебных программ "неактуальными" предметами и знаниями, которые оказывают негативное влияние на успеваемость учащихся, но не формируют требуемого рынком труда уровня компетенций и препятствуют формированию эффективной образовательной среды [39, 64, 65]. В настоящее время с учетом стоящих перед высшей медицинской школой задач по качеству подготовки специалистов, происходит трансформация программы их подготовки, с ориентацией на реальные потребности общества [40, 44].

Разработка учебных программ в области подготовки специалистов для отрасли здравоохранения должна быть сориентирована на развитие и укрепление когнитивного компонента обучения. Современный процесс обучения должен основываться на формировании у студентов самостоятельности в освоении образовательных программ, включающих симуляционные тренинги, стажировки на реальных рабочих местах и циклы повышения квалификации. Формирование интереса к выбранной профессиональной сфере, должно стать решающим стимулом успешной профессиональной готовности студентов. Уровень профессиональной готовности будущих молодых специалистов напрямую зависит от выявления существующей мотивации на каждом этапе профессионального обучения, в корректировке мотивационной сферы, а также в контроле динамики трансформации мотивационной составляющей в процессе учебной и практической подготовки. В процесс обучения должны быть внедрены элементы, необходимые для стимуляции внутренней мотивации студентов к достижению высокого уровня профессиональных компетенций.

Литература |

|

1. Агранович Н.В., Ходжаян А.Б, Кошель В.И., Гевандова М.Г. Развитие мотивации формирования профессиональной готовности обучающихся медицинских вузов // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-3. - С. 572-576; URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36856 (дата обращения: 30.04.2017).

1. Агранович Н.В., Ходжаян А.Б, Кошель В.И., Гевандова М.Г. Развитие мотивации формирования профессиональной готовности обучающихся медицинских вузов // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-3. - С. 572-576; URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36856 (дата обращения: 30.04.2017).  2. Афонин Ю.А., Сагдеев Р.Р. Проблемы мотивации медицинского персонала // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2012. - № 7 (93).

2. Афонин Ю.А., Сагдеев Р.Р. Проблемы мотивации медицинского персонала // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2012. - № 7 (93). 3. Василенко Н.В. Теоретические модели современных систем образования. // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2008. - № 71. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-modeli-sovremennyh-sistem-obrazovaniya (дата обращения: 29.04.2017).

3. Василенко Н.В. Теоретические модели современных систем образования. // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2008. - № 71. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-modeli-sovremennyh-sistem-obrazovaniya (дата обращения: 29.04.2017). 4. Воронов В.В., Маркин В.В. Реформа высшего образования и аттестации научных кадров по Болонскому процессу ("опережающий" опыт Латвии и "уроки" для России) // Социология образования. 2014. № 6. С. 38-49. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21561020 (дата обращения: 01.05.2017)

4. Воронов В.В., Маркин В.В. Реформа высшего образования и аттестации научных кадров по Болонскому процессу ("опережающий" опыт Латвии и "уроки" для России) // Социология образования. 2014. № 6. С. 38-49. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21561020 (дата обращения: 01.05.2017) 5. Галимова А.Ш., Абдрахманова С.А. Проблема мотивации и оплаты труда медицинских работников // Международный научно-исследовательский журнал. - 2013. - № 5.

5. Галимова А.Ш., Абдрахманова С.А. Проблема мотивации и оплаты труда медицинских работников // Международный научно-исследовательский журнал. - 2013. - № 5. 6. Глыбочко П.В. Обеспечение инновационного характера непрерывного медицинского образования качественно нового уровня. Выступление на Первом национальном съезде врачей 5 октября 2012 г. URL: http://www.movn.ru/innovatsii/obespechenie-innovatsionnogo-kharaktera-nepreryvnogo-meditsinskogo-obrazovaniya-kachestvenno-novogo-urovnya.html (дата обращения 12.08.2016).

6. Глыбочко П.В. Обеспечение инновационного характера непрерывного медицинского образования качественно нового уровня. Выступление на Первом национальном съезде врачей 5 октября 2012 г. URL: http://www.movn.ru/innovatsii/obespechenie-innovatsionnogo-kharaktera-nepreryvnogo-meditsinskogo-obrazovaniya-kachestvenno-novogo-urovnya.html (дата обращения 12.08.2016). 7. Данилов Е.О. Аккредитация: первый опыт // Стоматология России. - 2016. - № 1. - С. 12.

7. Данилов Е.О. Аккредитация: первый опыт // Стоматология России. - 2016. - № 1. - С. 12. 8. Дьяченко В.Г. Кадровый кризис, как причина провала реформ здравоохранения региона. // Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России [электронный научный журнал]. - 2015. - № 2. - Режим доступа: http://www.fesmu.ru/voz/20152/2015201.aspx.

8. Дьяченко В.Г. Кадровый кризис, как причина провала реформ здравоохранения региона. // Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России [электронный научный журнал]. - 2015. - № 2. - Режим доступа: http://www.fesmu.ru/voz/20152/2015201.aspx. 9. Дьяченко С.В., Дьяченко В.Г. Система взаимоотношений "врач - пациент" // Дальневосточный медицинский журнал. - 2015. - № 2. - С. 106-112.

9. Дьяченко С.В., Дьяченко В.Г. Система взаимоотношений "врач - пациент" // Дальневосточный медицинский журнал. - 2015. - № 2. - С. 106-112. 10. Дьяченко С.В., Дьяченко В.Г. Отечественная медицинская школа: школа знаний или компетенций? // Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России [электронный научный журнал]. - 2016. - № 3. - Режим доступа: http://www.fesmu.ru/voz/20152/2015201.aspx.

10. Дьяченко С.В., Дьяченко В.Г. Отечественная медицинская школа: школа знаний или компетенций? // Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России [электронный научный журнал]. - 2016. - № 3. - Режим доступа: http://www.fesmu.ru/voz/20152/2015201.aspx. 11. Ефимов В.Н., Ефимова И.Н., Рихвицкая Т.В. К вопросу об опыте построения системы образования в традиционной медицине // Электронный научно-образовательный вестник "Здоровье и образование в XXI веке". - 2006. - Т. 8, № 6. - С. 260-261.

11. Ефимов В.Н., Ефимова И.Н., Рихвицкая Т.В. К вопросу об опыте построения системы образования в традиционной медицине // Электронный научно-образовательный вестник "Здоровье и образование в XXI веке". - 2006. - Т. 8, № 6. - С. 260-261. 12. Ефимов В.С. Образование - 2030: сценарии для России. //"Аккредитация в образовании". - 2014. - № 70. - Режим доступа: http://www.akvobr.ru/obrazovanie_2030_prodolzhenie.html.

12. Ефимов В.С. Образование - 2030: сценарии для России. //"Аккредитация в образовании". - 2014. - № 70. - Режим доступа: http://www.akvobr.ru/obrazovanie_2030_prodolzhenie.html. 13. Ефимов В.С. и др. Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-исслед. - 2030: Аналитич. доклад / Под ред. В.С.Ефимова. - М.: ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2014. - С. 294. - Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=434140 DOI 10.12737/2478.

13. Ефимов В.С. и др. Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-исслед. - 2030: Аналитич. доклад / Под ред. В.С.Ефимова. - М.: ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2014. - С. 294. - Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=434140 DOI 10.12737/2478. 14. Карсон Р. Становление диалога между доктором и пациентом // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. - 1998. - № 5. - С. 34.

14. Карсон Р. Становление диалога между доктором и пациентом // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. - 1998. - № 5. - С. 34. 15. Карле Ганс. Всемирная федерация медицинского образования. Непрерывное профессиональное развитие врачей. Международные стандарты ВФМО улучшение качества. Университет Копенгагена. Дания. - 2003. - Режим доступа: http://inmeds.com.ua/upload/documents/cme/Documents/34-WFMECPDRus.pdf. (по состоянию на 07.01.2017).

15. Карле Ганс. Всемирная федерация медицинского образования. Непрерывное профессиональное развитие врачей. Международные стандарты ВФМО улучшение качества. Университет Копенгагена. Дания. - 2003. - Режим доступа: http://inmeds.com.ua/upload/documents/cme/Documents/34-WFMECPDRus.pdf. (по состоянию на 07.01.2017).  16. Корсак К. "Образование: от первичного до пожизненного" // "Зеркало недели", 24-30 августа 2002г.

16. Корсак К. "Образование: от первичного до пожизненного" // "Зеркало недели", 24-30 августа 2002г. 17. Краснопольская И. Как готовить будущих врачей, чтобы не переучивать их на практике // Российская газета - Федеральный выпуск № 6931 (63). - Режим доступа: https://rg.ru/2016/03/24/eksperty-rg-obsudili-podgotovku-budushchih-vrachej.html (дата обращения: 07.12.2016).

17. Краснопольская И. Как готовить будущих врачей, чтобы не переучивать их на практике // Российская газета - Федеральный выпуск № 6931 (63). - Режим доступа: https://rg.ru/2016/03/24/eksperty-rg-obsudili-podgotovku-budushchih-vrachej.html (дата обращения: 07.12.2016). 18. Мамедова Г.Б. Определение ключевых компетенций врача общей практики // Молодой ученый. - 2015. - № 11. - С. 676-679.

18. Мамедова Г.Б. Определение ключевых компетенций врача общей практики // Молодой ученый. - 2015. - № 11. - С. 676-679. 19. Медицинские вузы России. - Режим доступа: https://yandex.ru/search/?text=сколько%20медицинских%20вузов%20в%20россии%202016&lr=76&clid=1955454&win=205 (дата обращения 07.12.2016).

19. Медицинские вузы России. - Режим доступа: https://yandex.ru/search/?text=сколько%20медицинских%20вузов%20в%20россии%202016&lr=76&clid=1955454&win=205 (дата обращения 07.12.2016). 20. Мотова Г.Н. Кому достанется флейта? // "Аккредитация в образовании". - № 66, 2013. - С. 14-19.

20. Мотова Г.Н. Кому достанется флейта? // "Аккредитация в образовании". - № 66, 2013. - С. 14-19. 21. Мотова Г.Н. Построение концептуальной модели аккредитации образовательных систем на основе использования информационных технологий в управлении образованием // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2004. - № 9. - С. 26.

21. Мотова Г.Н. Построение концептуальной модели аккредитации образовательных систем на основе использования информационных технологий в управлении образованием // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2004. - № 9. - С. 26.  22. Нецепляев Д.А. Модели отношений пациента и врача частной практики. - Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2009. - 1,2 п.л.

22. Нецепляев Д.А. Модели отношений пациента и врача частной практики. - Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2009. - 1,2 п.л. 23. Павлов В.Н., Цыглин А.А. Модернизация высшего образования посредством внедрения современных инновационных технологий // Медицинское образование и вузовская наука. - 2015. - № 1 (7). - С. 84-86.

23. Павлов В.Н., Цыглин А.А. Модернизация высшего образования посредством внедрения современных инновационных технологий // Медицинское образование и вузовская наука. - 2015. - № 1 (7). - С. 84-86. 24. Петров В.И., Мандриков В.Б., Сабанов В.И., Голубев А.Н. От сертификации к аккредитации специалистов: состояние проблемы и пути решения // Медицинское образование и вузовская наука. - 2016. - № 1. - С. 21-26.

24. Петров В.И., Мандриков В.Б., Сабанов В.И., Голубев А.Н. От сертификации к аккредитации специалистов: состояние проблемы и пути решения // Медицинское образование и вузовская наука. - 2016. - № 1. - С. 21-26. 25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н "О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов".

25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н "О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов". 26. Парунина Н. Так все же, сертификация или аккредитация? Интервью президента СтАР В.В. Садовского. 15.05.2016. - Режим доступа: www.e-stomatology.ru. (дата обращения: 11.03.2017).

26. Парунина Н. Так все же, сертификация или аккредитация? Интервью президента СтАР В.В. Садовского. 15.05.2016. - Режим доступа: www.e-stomatology.ru. (дата обращения: 11.03.2017). 27. Рейтинг медицинских вузов России. 2016. - URL: http://www.ctege.info/reytingi-vuzov/reyting-meditsinskih-vuzov-2016.html (дата обращения 12.04.2017).

27. Рейтинг медицинских вузов России. 2016. - URL: http://www.ctege.info/reytingi-vuzov/reyting-meditsinskih-vuzov-2016.html (дата обращения 12.04.2017). 28. Ригельман Ричард К. Как избежать врачебных ошибок. Книга практикующих врачей / Пер. с англ. Амчекова. - М., 1994. - 116 с.

28. Ригельман Ричард К. Как избежать врачебных ошибок. Книга практикующих врачей / Пер. с англ. Амчекова. - М., 1994. - 116 с.  29. Свальнов В. Проект "университетские клиники" // Медицинская газета. - М., 05.12. 2016. - Режим доступа: http://www.mgzt.ru/content/проект-университетские-клиники (по состоянию на 10.01. 2017).

29. Свальнов В. Проект "университетские клиники" // Медицинская газета. - М., 05.12. 2016. - Режим доступа: http://www.mgzt.ru/content/проект-университетские-клиники (по состоянию на 10.01. 2017). 30. Скворцова В.И. Выступление на расширенном заседании Коллегии Минздрава России 20.04.2016 г. дата обращения 12.12.2016).

30. Скворцова В.И. Выступление на расширенном заседании Коллегии Минздрава России 20.04.2016 г. дата обращения 12.12.2016). 31. Скрипак Е. И. Институциональная организация производства образовательных услуг: автореф. дисс. … канд. экон. наук. - Кемерово, 2003. - С. 12.

31. Скрипак Е. И. Институциональная организация производства образовательных услуг: автореф. дисс. … канд. экон. наук. - Кемерово, 2003. - С. 12. 32. Тойнби А., Икеда Д. Избери жизнь. Диалог Арнольда Дж. Тойнби и Дайсаку Икеды / Пер. с англ. Ю.М. Канцура. - М.: Изд-во МГУ, 2007. - 112 с.

32. Тойнби А., Икеда Д. Избери жизнь. Диалог Арнольда Дж. Тойнби и Дайсаку Икеды / Пер. с англ. Ю.М. Канцура. - М.: Изд-во МГУ, 2007. - 112 с. 33. Толстяков Р.Р., Мялкина НИ. Образовательная услуга как объект маркетинговой деятельности // Социально-экономические явления и процессы. - 2016. - № 7. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-usluga-kak-obekt-marketingovoy-deyatelnosti (дата обращения: 30.04.2017).

33. Толстяков Р.Р., Мялкина НИ. Образовательная услуга как объект маркетинговой деятельности // Социально-экономические явления и процессы. - 2016. - № 7. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-usluga-kak-obekt-marketingovoy-deyatelnosti (дата обращения: 30.04.2017). 34. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Справочная правовая система Консультант-Плюс (дата обращения: 01.05.2017).

34. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Справочная правовая система Консультант-Плюс (дата обращения: 01.05.2017). 35. Abdelmarouf H. Mohieldein Outcome-based approach to medical education towards academic programmes accreditation: A review article // JPMA Jornal of Pakistan medical association. - 2017. - March. - P. 454-460. - Режим доступа: http://jpma.org.pk/full_article_text.php?article_id=8128F (дата обращения 22.04.2017).

35. Abdelmarouf H. Mohieldein Outcome-based approach to medical education towards academic programmes accreditation: A review article // JPMA Jornal of Pakistan medical association. - 2017. - March. - P. 454-460. - Режим доступа: http://jpma.org.pk/full_article_text.php?article_id=8128F (дата обращения 22.04.2017). 36. Abrahamson P. Postmodern Governing of Social Exclusion: Social Integration or Risk Management // Sociologisk Rapportserie. - 1998. - № 13.

36. Abrahamson P. Postmodern Governing of Social Exclusion: Social Integration or Risk Management // Sociologisk Rapportserie. - 1998. - № 13.  37. Abramo G., D'Angelo C.A., Viel F. Selecting competent referees to assess research projects proposals: A study of referees' registers // Research Evaluation. - 2013. - № 22 (1). - P. 41-51.

37. Abramo G., D'Angelo C.A., Viel F. Selecting competent referees to assess research projects proposals: A study of referees' registers // Research Evaluation. - 2013. - № 22 (1). - P. 41-51. 38. Ainsworth-Vaughn N. Topic Transition in Physician-patient Interviews: Power, Gender and Discourse Сhange // Language in Society. - 1992. - Vol. 21, № 3. - P. 409-425.

38. Ainsworth-Vaughn N. Topic Transition in Physician-patient Interviews: Power, Gender and Discourse Сhange // Language in Society. - 1992. - Vol. 21, № 3. - P. 409-425. 39. Al Shawwa L.A. The establishment and roles of the Medical Education Department in the faculty of Medicine, King Abdul Aziz University, Jeddah Saudi Arabia // Oman Med J. - 2012. - № 27. - P. 4-9.

39. Al Shawwa L.A. The establishment and roles of the Medical Education Department in the faculty of Medicine, King Abdul Aziz University, Jeddah Saudi Arabia // Oman Med J. - 2012. - № 27. - P. 4-9. 40. Andrich D. A. Framework Relating Outcomes Based Education and the Taxonomy of Educational Objectives // Stud EducEval. - 2002. - № 28. - P. 35-59.

40. Andrich D. A. Framework Relating Outcomes Based Education and the Taxonomy of Educational Objectives // Stud EducEval. - 2002. - № 28. - P. 35-59. 41. Bouslama F., Lansari A., Al-Rawi A., Abonamah A.A. A Novel Outcome-Based Educational Model and its Effect on Student Learning, Curriculum Development, and Assessment // J Inf Technol Edu. - 2003. - № 2. - P. 203-214.

41. Bouslama F., Lansari A., Al-Rawi A., Abonamah A.A. A Novel Outcome-Based Educational Model and its Effect on Student Learning, Curriculum Development, and Assessment // J Inf Technol Edu. - 2003. - № 2. - P. 203-214. 42. Charon R. Narrative Medicine. - N.Y: Oxford. University Press, 2006.

42. Charon R. Narrative Medicine. - N.Y: Oxford. University Press, 2006. 43. Deros B.Md., Mohamed A., Mohamed N., Kamal A., Ihsan A.M. A Study of Alumni Feedback on Outcome Based Education in the Faculty of Engineering & Built Environment, UniversitiKebangsaan Malaysia // Procedia SocBehavSci. - 2012. - № 60. - P. 313.

43. Deros B.Md., Mohamed A., Mohamed N., Kamal A., Ihsan A.M. A Study of Alumni Feedback on Outcome Based Education in the Faculty of Engineering & Built Environment, UniversitiKebangsaan Malaysia // Procedia SocBehavSci. - 2012. - № 60. - P. 313. 44. Embo M., Driessen E., Valcke M., van der Vleuten C.P.M. Integrating learning assessment and supervision in a competency framework for clinical workplace education // NurEduc Today. - 2015. - № 35. - P. 341-346.

44. Embo M., Driessen E., Valcke M., van der Vleuten C.P.M. Integrating learning assessment and supervision in a competency framework for clinical workplace education // NurEduc Today. - 2015. - № 35. - P. 341-346. 45. Flexner A. Medical education in the United States and Canada: a report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. New York: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching; 1910.

45. Flexner A. Medical education in the United States and Canada: a report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. New York: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching; 1910. 46. Frank J.R., et al. Competency-based medical education: theory to practice // Medical teacher. - 2010. - № 32. - P. 638-645.

46. Frank J.R., et al. Competency-based medical education: theory to practice // Medical teacher. - 2010. - № 32. - P. 638-645. 47. Frank J.R., Mungroo R., Ahmad Y., Wang M., De Rossi S., Horsley T. Toward a definition of competency-based education in medicine: A systematic review of published definitions // Med Teach. - 2010. - № 32 (8). - P. 631-637.

47. Frank J.R., Mungroo R., Ahmad Y., Wang M., De Rossi S., Horsley T. Toward a definition of competency-based education in medicine: A systematic review of published definitions // Med Teach. - 2010. - № 32 (8). - P. 631-637. 48. Hughes E.C. The Making of a Physician: General Statement of Ideas and Problems // Human Organization. - 1956. - № 4. - С. 21-25.

48. Hughes E.C. The Making of a Physician: General Statement of Ideas and Problems // Human Organization. - 1956. - № 4. - С. 21-25. 49. Iedema R., Degeling P., Briathwaite J., Kam Yin Chan D. Medical education and curriculum reform: Putting reform proposals in context // Med Educ Online [serial online]. - 2004. - № 9. - P. 17. Available from http://www.med-ed-online.org.

49. Iedema R., Degeling P., Briathwaite J., Kam Yin Chan D. Medical education and curriculum reform: Putting reform proposals in context // Med Educ Online [serial online]. - 2004. - № 9. - P. 17. Available from http://www.med-ed-online.org. 50. Irby D.M., Cooke M., O'Brien B.C. Calls for reform of medical education by the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching: 1910 and 2010 // Acad. Med. - 2010. - № 85. - P. 220-227.

50. Irby D.M., Cooke M., O'Brien B.C. Calls for reform of medical education by the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching: 1910 and 2010 // Acad. Med. - 2010. - № 85. - P. 220-227. 51. Kusurkar Rashmi A., Croiset Gerda, Mann Karen V., Custers Eugene Have Motivation Theories Guided the Development and Reform of Medical Education Curricula? A Review of the Literature // Academic Medicine. - 2012. - Vol. 87, № 6 - P. 735-743.

51. Kusurkar Rashmi A., Croiset Gerda, Mann Karen V., Custers Eugene Have Motivation Theories Guided the Development and Reform of Medical Education Curricula? A Review of the Literature // Academic Medicine. - 2012. - Vol. 87, № 6 - P. 735-743. 52. Mann K.V. Motivation in medical education: How theory can inform our practice // Acad. Med. - 1999. - № 74. - P. 237-239.

52. Mann K.V. Motivation in medical education: How theory can inform our practice // Acad. Med. - 1999. - № 74. - P. 237-239. 53. Markin V.V., Voronov V.V. The training of highly qualified personnel in the discourse of the Bologna process: highway versus roadside // Интеграция образования. - 2016. - № 2 (83). - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/the-training-of-highly-qualified-personnel-in-the-discourse-of-the-bologna-process-highway-versus-roadside (дата обращения: 30.04.2017).

53. Markin V.V., Voronov V.V. The training of highly qualified personnel in the discourse of the Bologna process: highway versus roadside // Интеграция образования. - 2016. - № 2 (83). - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/the-training-of-highly-qualified-personnel-in-the-discourse-of-the-bologna-process-highway-versus-roadside (дата обращения: 30.04.2017). 54. Mayer R.E. Rote Versus Meaningful Learning // Theory Pract. - 2002. - № 41. - P. 226-232.

54. Mayer R.E. Rote Versus Meaningful Learning // Theory Pract. - 2002. - № 41. - P. 226-232. 55. Merkur S., Mladovsky P., Mossialos E., McKee M. Обеспечивает ли система непрерывного обучения и переаттестации поддержание необходимого профессионального уровня врачей? Краткий аналитический обзор. Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген / Европейская Обсерватория по системам и политике здравоохранения. - 2008. - 38 с.

55. Merkur S., Mladovsky P., Mossialos E., McKee M. Обеспечивает ли система непрерывного обучения и переаттестации поддержание необходимого профессионального уровня врачей? Краткий аналитический обзор. Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген / Европейская Обсерватория по системам и политике здравоохранения. - 2008. - 38 с. 56. Painter Jason. Autonomy, Competence, and Intrinsic Motivation in Science Education: A Self-Determination Theory Perspective. Chapel Hill. 2011. - 124 p.

56. Painter Jason. Autonomy, Competence, and Intrinsic Motivation in Science Education: A Self-Determination Theory Perspective. Chapel Hill. 2011. - 124 p. 57. Pe?rez-Montoro M., Tammaro A.M. Outcomes of the Bologna Process in LIS higher education: Comparing the two programs in Europe // Inter Info Lib Rev. - 2012. - № 44. - P. 233-242.

57. Pe?rez-Montoro M., Tammaro A.M. Outcomes of the Bologna Process in LIS higher education: Comparing the two programs in Europe // Inter Info Lib Rev. - 2012. - № 44. - P. 233-242. 58. Petri H.L. Introduction. Motivation: Theory, Research and Applications. 19964th / ed Pacific Grove, Calif Brooks. - Cole Publishing Co.

58. Petri H.L. Introduction. Motivation: Theory, Research and Applications. 19964th / ed Pacific Grove, Calif Brooks. - Cole Publishing Co. 59. Petrova L.E., Kuzmin K.V., Kulikov S.N. E-learning in higher professional medical education: what do students think about it? // Modern Research of Social Problems. - 2013. - № 8 (28). - Режим доступа: www.sisp.nkras.ru.

59. Petrova L.E., Kuzmin K.V., Kulikov S.N. E-learning in higher professional medical education: what do students think about it? // Modern Research of Social Problems. - 2013. - № 8 (28). - Режим доступа: www.sisp.nkras.ru. 60. Popham W.G. Education Evaluation. - New Jersey, 1988.

60. Popham W.G. Education Evaluation. - New Jersey, 1988. 61. Schwarz G, Cavene L A. Outcome Based Education and Curriculum Change: Advocacy, Practice and Critique // J Curric Superv. - 1994. - № 9. - P. 326-38.

61. Schwarz G, Cavene L A. Outcome Based Education and Curriculum Change: Advocacy, Practice and Critique // J Curric Superv. - 1994. - № 9. - P. 326-38. 62. ?erban H.A. Reimagining democratic societies: a new era of personal and social responsibility // European Journal of Higher Education. - 2013. - № 3 (3). - P. 299-304.

62. ?erban H.A. Reimagining democratic societies: a new era of personal and social responsibility // European Journal of Higher Education. - 2013. - № 3 (3). - P. 299-304. 63. Skvortsov V N. Training of highly-qualified specialists as one of the important tasks and functions of lifelong vocational education. - 2013. - № 1. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/training-of-highly-qualified-specialists-as-one-of-the-important-tasks-and-functions-of-lifelong-vocational-education (дата обращения: 30.04.2017).

63. Skvortsov V N. Training of highly-qualified specialists as one of the important tasks and functions of lifelong vocational education. - 2013. - № 1. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/training-of-highly-qualified-specialists-as-one-of-the-important-tasks-and-functions-of-lifelong-vocational-education (дата обращения: 30.04.2017). 64. Tam M. Outcomes-based approach to quality assessment and curriculum improvement in higher education // Qual Assur Educ. - 2014. - № 22. - P. 158-68.

64. Tam M. Outcomes-based approach to quality assessment and curriculum improvement in higher education // Qual Assur Educ. - 2014. - № 22. - P. 158-68. 65. Telmesani A, Zaini RG, Ghazi HO. Medical education in Saudi Arabia: a review of recent developments and future challenges // East Mediterr Health J. - 2011. - № 17. - P. 703-707.

65. Telmesani A, Zaini RG, Ghazi HO. Medical education in Saudi Arabia: a review of recent developments and future challenges // East Mediterr Health J. - 2011. - № 17. - P. 703-707.  66. Wardley Leslie, Belanger Charles Rites of Passage: Does adaptation to university mean severing connections? // Tertiary Education and Management. - 2013. - № 19 (1). - P. 32-51.

66. Wardley Leslie, Belanger Charles Rites of Passage: Does adaptation to university mean severing connections? // Tertiary Education and Management. - 2013. - № 19 (1). - P. 32-51. 67. Wojtczak A. History of AMEE 1972-2009. Occasional Paper No5: Association for Medical Education in Europe (AMEE), Dundee, UK, 2013. - 57 p.

67. Wojtczak A. History of AMEE 1972-2009. Occasional Paper No5: Association for Medical Education in Europe (AMEE), Dundee, UK, 2013. - 57 p. 68. Zeer E.F., Khasanova I.I. Socio-professional education of students: nauch.-method. Development. The EC.: Publishing house of the Ural state pedagogical University. 2000. - 263 p.

68. Zeer E.F., Khasanova I.I. Socio-professional education of students: nauch.-method. Development. The EC.: Publishing house of the Ural state pedagogical University. 2000. - 263 p.

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»