2019 год № 2

Теоретическая и экспериментальная медицина

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

В последние десятилетия во всем мире наблюдается рост числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что формирует актуальность вопросов диагностики гемодинамических изменений в центральных и органных кровеносных сосудах. В литературе активно обсуждается концепция раннего сосудистого старения (Early Vascular Aging-EVA-синдром). Однако несмотря на большое количество параметров и маркеров возрастных изменений сосудов, на сегодняшний день не разработаны критерии дифференциальной диагностики естественного сосудистого старения и ранних проявлений атеросклероза [5, 8, 10]. Не менее важным объектом для изучения служит эндотелиальная дисфункция, которую сегодня признают ведущим фактором развития артериальных и венозных заболеваний [4]. Кроме поиска патогенетических механизмов развития той или иной сердечно-сосудистой патологии, а также путей фармакологического воздействия, активно развиваются и модифицируются методы прижизненной визуализации гемодинамических показателей в органах и системах человека. Особый интерес представляет возможность прижизненной визуализации гемодинамических показателей в органах и системах лабораторных животных в процессе экспериментального моделирования той или иной патологии [1, 2, 3]. Для этих целей ультразвуковые допплеровские методики исследования гемодинамики у животных представляются наиболее простыми, доступными и неинвазивными [2, 3], как "золотой" стандарт, например, при сканировании сосудов портальной системы для выявления нарушений кровотока при заболеваниях печени [6, 9]. Имеются работы, посвященные изучению внутрисосудистого кровотока [7].

Для проведения комплексных морфофункциональных исследований у животных могут быть использованы аппараты для ультразвукового исследования (УЗИ), компьютерной и магнитно-резонансной томографии и другие [3]. Однако современная высокотехнологичная аппаратура в исследованиях гемодинамики у лабораторных животных применяется крайне редко.

Цель работы - показать современные возможности изучения гемодинамики в экспериментах на животных с помощью ультразвуковых допплеровских методов исследования.

Материалы и методы

|

|

|

Изучение гемодинамики методом ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) было выполнено на крысах массой 200-300 г и более. Чем больше была масса животного, тем большая была вероятность получения качественной записи допплеровского спектра кровотока в более мелких сосудах. Исследования выполняли на ультразвуковых сканерах Vivid 3 GE с линейным датчиком 4-10 МГц и SonoSite Titan (США) с линейным датчиком 5-10 МГц. Для проведения исследований крысу натощак в условиях наркоза (1 % раствор тиопентала Na из расчета 15 мг/кг внутрибрюшинно) закрепляли в положении на спине за четыре лапы. Шерсть на животе смазывали гелем для УЗИ. Осуществляли ультразвуковое допплеровское сканирование брюшной и грудной аорты, воротной и каудальной полой вен, сонных и бедренных артерий. Оценивали качественные и количественные показатели гемодинамики. В остром опыте определяли спектр кровотока и количественные показатели гемодинамики непосредственно в исследуемых сосудах с помощью датчиков контактного или бандажного типов [7]. Все исследования выполняли в соответствии с принципами биоэтики при работе с лабораторными животными.

Результаты и обсуждение

|

|

|

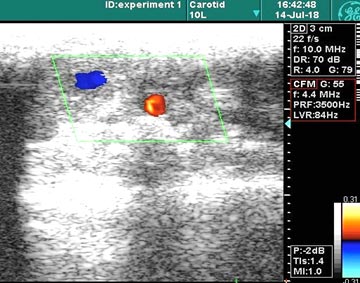

Для визуализации магистральных сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства крыс были использованы различные датчики, их режимы и методики получения изображения кровотока. Универсальным датчиком для локации брюшной аорты, каудальной полой и воротной вен оказался линейный высокочастотный датчик. Он позволил получать изображение сосудов в поперечной и продольной плоскостях. В настройках датчика лучшие показатели были при следующих сосудистых режимах: Carotid, 3D angio и Femoral. Цветовое допплеровское картирование кровотока давало изображение потоков крови в виде цветовой картограммы - красная картограмма указывала на направление тока крови к датчику, синяя - от датчика (рис. 1).

Рис. 1. Визуализация цветовой картограммы потока в каудальной полой вене (1) и брюшной аорте (2) в поперечном срезе при сканировании линейным датчиком 10L с частотой 10 МГц в режиме Carotid

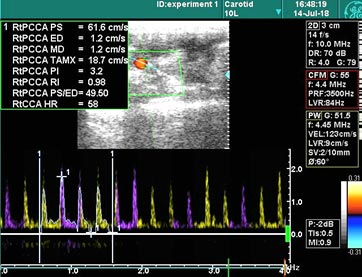

Рис. 2. Спектрограмма кровотока в брюшной аорте при сканировании линейным датчиком 10L с частотой 10 МГц в режиме Carotid

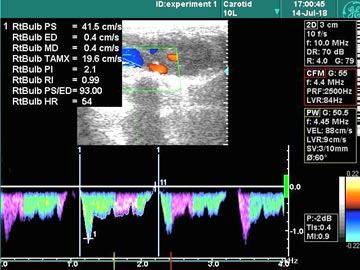

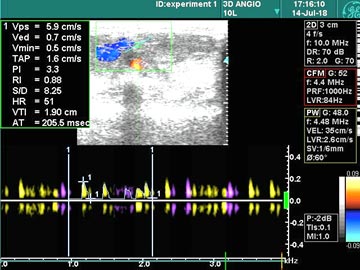

В триплексном режиме мы получали спектрограмму потока крови в магистральных сосудах (рис. 2-4). Табло в правой части экрана представляло количественные показатели кровотока - максимальную систолическую (Vps), конечную диастолическую (Ved) линейные скорости, усредненную по времени (TAMX) линейную скорость кровотока, пульсационный индекс (PI), индекс резистентности (RI), систоло-диастолическое соотношение (S/D). Спектр кровотока в аорте был двухфазным, типичным для артерий эластического типа (рис. 2), в каудальной полой вене - трех- или четырехфазным, фазы которого зависели от дыхания и сердечной деятельности (рис. 3), в воротной вене - почти монофазным (рис. 4).

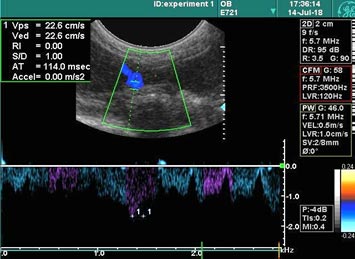

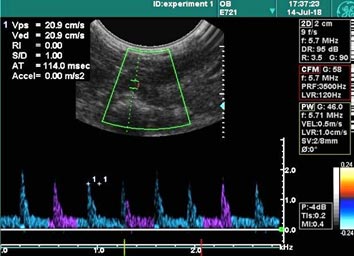

При использовании внутриполостного датчика Е721, который конвексной сканирующй поверхностью прижимали к поверхности тела животного, также получали качественные спектрограммы кровотока в брюшной аорте (рис. 5), каудальной полой вене (рис. 6) и даже в общей сонной артерии (рис. 7).

Рис. 3. Спектрограмма кровотока в каудальной полой вене при сканировании линейным датчиком 10L с частотой 10 МГц в режиме Carotid

Рис. 4. Спектрограмма кровотока в воротной вене при сканировании линейным датчиком 10L с частотой 10 МГц в режиме 3D ANGIO

Рис. 5. Спектрограмма кровотока в брюшной аорте при сканировании внутриполостным датчиком Е721с частотой 5,7 МГц в режиме ОВ

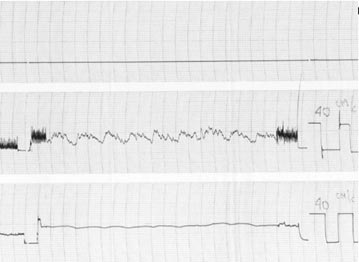

Интересные возможности открыло использование инвазивных методик определения кровотока на авторском допплеровском комплексе Д.Д. Мациевского с помощью специальных датчиков контактного и бандажного типов, в которые помещали отпрепарированный кровеносный сосуд, получали запись линейной и объемной скоростей кровотока в артериальных и венозных сосудах (рис. 8).

Рис. 6. Спектрограмма кровотока в каудальной полой вене при сканировании внутриполостным датчиком Е721 с частотой 5,7 МГц в режиме ОВ

Для измерения кровотока в мелких кровеносных сосудах порядка 150-200 мкм была разработана аппаратура, работающая на частоте 26,8 МГц и созданы миниатюрные одноэлементные датчики контактного и бандажного типов с совмещенными функциями приема и излучения.

Рис. 7. Спектрограмма кровотока в общей сонной артерии при сканировании внутриполостным датчиком Е721 с частотой 5,7 МГц в режиме ОВ

Это позволило проводить регистрацию кровотока по коронарным артериям и ветвям средней мозговой артерии у крыс [7]. Дальнейшее развитие техники высокочастотного ультразвука привело к созданию внутрисосудистого катетера. Датчик диаметром 0,6 мм может быть проведен в аорту через сонную или бедренную артерию крысы и использован для изучения динамики сердечного выброса, ударного и минутного объема в условиях острого и хронического эксперимента [7].

Рис. 8. Запись кровотока в воротной вене, выполненная инвазивно контактным датчиком на авторском допплеровском комплексе Д.Д. Мациевского (Москва)

Ультразвуковые технологии обладают рядом преимуществ при изучении гемодинамики в магистральных и органных кровеносных сосудах мелких экспериментальных животных. Основными достоинствами применения транскутанной допплерометрии являются: неинвазивность способа; возможность многократного использования животного в процессе эксперимента; осуществление динамического контроля над изменениями изучаемых показателей. Использование датчиков контактного и бандажного типов обеспечивает изучение гемодинамики в сосудах меньшего калибра и в микроциркуляторном русле и возможность регистрации кровотока одновременно в нескольких кровеносных сосудах. Применение высокочастотной допплеровской техники способствует пониманию сложных гемодинамических отношений, существующих в целостном организме между различными уровнями интеграции системы кровообращения, и эффективно при изучении динамики процессов в условиях нормы и патологии.

Литература |

|

1. Андреева И.В., Виноградов А.А. Атлас нормальной и ультразвуковой анатомии живота крысы (электронный учебник). - М.: Гэотар-Медиа, 2014. - 170 с. www.studmedlib.ru/book/08-COS-2400.html.

1. Андреева И.В., Виноградов А.А. Атлас нормальной и ультразвуковой анатомии живота крысы (электронный учебник). - М.: Гэотар-Медиа, 2014. - 170 с. www.studmedlib.ru/book/08-COS-2400.html. 2. Андреева И.В., Виноградов А.А. Возможности изучения ультразвуковой анатомии желудка и кишечника у крыс // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Медичні науки. - 2014. - № 8 (291), Ч. II. - С. 5-13.

2. Андреева И.В., Виноградов А.А. Возможности изучения ультразвуковой анатомии желудка и кишечника у крыс // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Медичні науки. - 2014. - № 8 (291), Ч. II. - С. 5-13. 3. Андреева И.В., Виноградов А.А. Перспективы использования современных методов визуализации в морфологических и экспериментальных исследованиях // "Наука молодых" (Eruditio Juvenium). - 2015. - № 4. - С. 56-69.

3. Андреева И.В., Виноградов А.А. Перспективы использования современных методов визуализации в морфологических и экспериментальных исследованиях // "Наука молодых" (Eruditio Juvenium). - 2015. - № 4. - С. 56-69. 4. Вьюницкая Л.В. Маркеры дисфункции эндотелия // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. - 2015. - № 3-4 (15-16). - C. 37-51.

4. Вьюницкая Л.В. Маркеры дисфункции эндотелия // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. - 2015. - № 3-4 (15-16). - C. 37-51. 5. Ежов М.В. Последние достижения в ведении атеросклероза и гиперлипидемии // Медицинский совет. - 2017. - № 7. - С. 5-10.

5. Ежов М.В. Последние достижения в ведении атеросклероза и гиперлипидемии // Медицинский совет. - 2017. - № 7. - С. 5-10.  6. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Реальное время, 2003. - 336 с.

6. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Реальное время, 2003. - 336 с. 7. Мациевский Д.Д. Ультразвук в экспериментальный исследованиях макро- и микроциркуляции // Бюлл. эксперим. биол. мед. - 2003. - Т. 136, № 7. - С. 115-118.

7. Мациевский Д.Д. Ультразвук в экспериментальный исследованиях макро- и микроциркуляции // Бюлл. эксперим. биол. мед. - 2003. - Т. 136, № 7. - С. 115-118. 8. Милягин В.А., Лексина Ю.Н., Милягина И.В. Определение раннего ремоделирования (старения) сосудов // Симптоматика и диагностика. - 2012. - № 2 (4). - С. 46-50.

8. Милягин В.А., Лексина Ю.Н., Милягина И.В. Определение раннего ремоделирования (старения) сосудов // Симптоматика и диагностика. - 2012. - № 2 (4). - С. 46-50. 9. Митьков В.В. Допплерография в диагностике заболеваний печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и их сосудов. - М.: Видар, 2000. - 146 с.

9. Митьков В.В. Допплерография в диагностике заболеваний печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и их сосудов. - М.: Видар, 2000. - 146 с. 10. Троицкая Е.А., Вельмакин С.В., Кобалава Ж.Д. Концепция сосудистого возраста: новый инструмент оценки сердечно-сосудистого риска // Артериальная гипертензия. - 2017. - № 23 (2). - С. 160-171.

10. Троицкая Е.А., Вельмакин С.В., Кобалава Ж.Д. Концепция сосудистого возраста: новый инструмент оценки сердечно-сосудистого риска // Артериальная гипертензия. - 2017. - № 23 (2). - С. 160-171.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»