2019 год № 3

Внутренние болезни

2Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края, 680009, ул. Краснодарская, 9, тел. 8-(4212)-72-87-15, e-mail: rec@ipksz.khv.ru, г. Хабаровск

Резюме:

Ключевые слова:

2Postgraduate Institute for Public Health Workers, Khabarovsk

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Известно, что артериальную гипертензию (АГ) в 87 % сопровождают первичные головные боли (ПГБ), среди которых преобладают мигрень (М) и головная боль напряжения (ГБН) [7]. Головные боли ухудшают качество жизни пациентов и снижают их приверженность к гипотензивной терапии [8].

Считают, что головные боли имеют сосудистые причины и преимущественно связаны с изменениями со стороны артериальных сосудов, нарушениями венозной гемодинамики и/или расстройствами артерио-венозного баланса [9]. Учитывая, что вены составляют порядка 85 % от всего объема сосудистого русла головы и шеи, роль венозной системы головного мозга в возникновения цефалгий заслуживает особого внимания.

Роль венозной дисциркуляции в развитии неврологической и кардиоваскулярной патологии доказана [4, 5, 15, 17]. Так, более 80 % пациентов с АГ имеют признаки отклонения со стороны венозного оттока [11]. Формирование головной боли у лиц с начальными формами АГ связывают именно с венозным механизмом [7]. Считают, что церебральная флебогипертензия может вызывать экстравазальную компрессию артериол, с повышением периферического сопротивления и внутричерепную гипертензию, что свою очередь приводит к уменьшению артериального притока и может стать причиной развития компенсаторной АГ [14].

Нарушения церебрального венозного кровообращения лежат в основе развития некоторых типов ПГБ, таких как М и головная боль, возникающая при кашле [2, 13]. Однако проблема нарушения церебрального венозного кровообращения у пациентов с АГ и ПГБ малоизучена. Диагностический алгоритм и тактика ведения пациентов с АГ и разными типами ПГБ не разработаны [1].

Цель исследования - оценить состояние венозного кровотока в экстра- и интракраниальных венах и венозного давления на верхних конечностях у пациентов молодого возраста с гипертонической болезнью (ГБ) I стадии впервые выявленной и/или при отсутствии постоянной гипотензивной терапии с сопутствующей М или ГБН и в зависимости от типа головной боли.

Материалы и методы

|

|

|

Обследовано 14 пациентов молодого возраста с повышением артериального давления (АД) и головными болями, из которых двое мужчин (14,3 %) и 12 женщин (85,7 %). Возраст пациентов составил от 31 до 44 лет (средний возраст - 37,14±1,5 года). Рост в среднем составил 164,93±1,96 см, вес - 61,50±2,70 кг; индекс массы тела (ИМТ) - 22,51±0,62. Курили четыре человека (28,6 %). Среднее количество выкуриваемых сигарет 7 штук в день. Все пациенты были отобраны для обследования по результатам обращения по поводу головных болей в Медицинский центр "Пульс" г. Хабаровска.

Клиническое исследование включало анализ жалоб и анамнеза, анкетирование. Систолическое (САД) и диастолическое АД (ДАД) измеряли на обеих руках по стандартной методике [19]. У всех пациентов разница показателей между руками составляла не более 10 мм рт. ст. Последующие измерения САД и ДАД проводили на руке с бóльшим давлением, при этом для статистического анализа использовали среднее значение по результатам трех измерений. На момент обследования пациентов максимальное, минимальное и среднее САД составило соответственно 160, 140 и 146,0±1,65 мм рт. ст. Максимальное, минимальное и среднее ДАД - 100, 90 и 95,71±1,06 мм рт. ст.

Диагноз АГ устанавливали на основании двукратного измерения АД при разных визитах. АГ 1-й степени была установлена 10 (71,4 %) пациентам, АГ 2-й степени - четырем (28,6 %). Стадию ГБ определяли согласно критериям Европейского общества кардиологов и Европейского общества по ведению артериальной гипертонии 2018 г. [19] по наличию или отсутствию гипертрофии миокарда левого желудочка по данными эхокардиографии (Эхо-КГ). Продолжительность ГБ составила в среднем 3,14±0,50 лет. Средний возраст начала АГ - 34,0±1,26 лет.

Показатели венозного давления (ВД) измеряли в кубитальных венах на обеих руках в начале исследования [16]. Для статистического анализа были взяты максимальные значения. Максимальное, минимальное и среднее ВД у пациентов составило соответственно 35, 18 и 25,57±1,49 мм рт. ст.

Диагностика ПГБ проведена на основании осмотра и заключения невролога в соответствии с Международной классификацией головной боли третьего пересмотра (МКГБ-3, 2013 г.) [18]. Диагноз М был установлен восьми (57,1 %) пациентам, диагноз ГБН - шести (42,9 %). Средний возраст манифестации головных болей составил 22,57±1,27 года. Индивидуальные характеристики головной боли выявляли с помощью специально составленной анкеты на основе клинических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике ПГБ [6, 8].

Приступы головной боли с частотой от одного до восьми раз в месяц испытывали 11 (78,6 %) пациентов, у трех (21,4 %) пациентов приступы возникали практически ежедневно. Средняя продолжительность приступа варьировала от нескольких часов до нескольких суток. У девяти пациентов (64,3 %) головные боли возникали утром, у трех (21,4 %) - вечером. Двух пациентов (14,3 %) боли беспокоили как по утрам, так и по вечерам.

У пяти человек (35,7 %) возникновению приступа предшествовали такие симптомы, как мелькающие перед глазами черные точки, головокружение, ощущение пульсации в голове. Половина пациентов отмечала учащение приступов головной боли в зависимости от сезона - весной и осенью. Факторами, провоцирующими развитие приступа боли, 12 пациентов (85,7 %) отметили перемену погоды, пять (35,7 %) - недосыпание, пять (35,7 %) - злоупотребление алкоголем, пять пациентов (35,7 %) - физические нагрузки. Фактором, провоцирующим боли, все опрашиваемые назвали психические нагрузки.

Примечательно, что ни один из пациентов не связывал возникновение головной боли с повышением АД. У 13 пациентов (93 %) появление головных болей предшествовало АГ, у одного (7 %) они возникли одновременно с эпизодами повышения АД. Наличие схожих по характеру цефалгий у родственников отмечали 12 пациентов (85,7 %).

Болевые ощущения у шести пациентов (42,9 %) были локализованы в затылочной области, у двух (14,3 %) - в теменной, у девяти (64,3 %) - в лобной, у 11 пациентов (78,6 %) - в височной, у четырех (28,6 %) - в шейно-затылочной зоне. Преимущественно односторонний характер цефалгии носили у 10 пациентов (71,4 %). На двусторонний характер болей указывали четыре человека (28,6 %). Давящий характер цефалгии был отмечен у восьми (57,1 %), пульсирующий - у семи (50 %), сжимающий - у пяти (35,7 %), распирающий - у четырех (28,6 %), опоясывающий по типу обруча - у четырех (28,6 %), глубинный - у пяти (35,7 %), тянущий - у двух (14 %) пациентов. На периорбитальную локализацию боли или ее мозжащий характер не указал ни один из обследованных.

Все 14 пациентов указывали на усиление головных болей при наклонах тела или натуживании. Тошнотой головная боль сопровождалась у 13 (93 %) пациентов. У 11 (78,6 %) головные боли возникали по утрам. Известно, что данные признаки присущи "венозной" головной боли [12].

Интенсивность болевых ощущений пациенту предлагали оценить по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) [10] путем выбора цифры от 0 до 10, которая, по его мнению, наиболее соответствовала силе испытываемой боли (рис. 1).

Рис. 1. Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) оценки интенсивности головной боли

Интенсивность головной боли оценивали как легкую (1-3 балла), умеренную непостоянную (3-5 баллов), умеренную постоянную (5-7 баллов), сильную (7-9 баллов) и невыносимую боль (10 баллов). В среднем интенсивность болей у пациентов составила 7,02±0,29 балла (от 5 до 9 баллов). Достоверных отличий в интенсивности боли при М (7,35±0,26 балла) и при ГБН (6,66±0,56 балла) выявлено не было. Принято считать, что указанные характеристики головных болей прямо влияют на основные параметры качества жизни [10].

Согласно опросу, пациенты с АГ и ПГБ не принимали антигипертензивных средств вообще или принимали изредка, в периоды плохого самочувствия. При этом три пациента (21,4 %), которые периодически получали гипотензивную терапию, отмечали ее благоприятное влияние на головные боли, уменьшение количества приступов и их интенсивности. Для купирования приступов боли все пациенты использовали ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Наиболее часто применяли кетанов, нурофен, пенталгин и аспирин.

Критериями включения пациентов в исследование были: возраст от 30 до 45 лет, наличие АГ 1-2-й степени, впервые выявленной и/или без постоянной гипотензивной терапии, наличие ПГБ (М или ГБН), информированное согласие пациента на проведение исследования и отсутствие критериев исключения.

Критерии исключения из исследования: наличие у пациента вторичных головных болей в соответствии с критериями МКГБ-3, 2013 г. [18]; иные виды ПГБ (кроме М и ГБН); наличие хронической патологии (ИБС, хроническая сердечная недостаточность, атеросклероз сонных артерий и артерий нижних конечностей, злокачественные нарушения ритма сердца, сахарный диабет, наличие в анамнезе сосудистой или какой-либо другой патологии головного мозга, требующих постоянного лекарственного или другого вида лечения, влияющего на уровень АД); ожирение; злоупотребление алкоголем; наличие вторичной (симптоматической) АГ; регулярный прием антигипертензивных препаратов; отказ пациента от начала или продолжения исследования.

Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц (двое мужчин - 20,0 % и восемь женщин - 80,0 %) средним возрастом 36,1±0,78 лет с нормальным АД, которых в течение жизни не беспокоили головные боли. Рост лиц группы контроля в среднем составил 168,30±2,39 см, вес - 66,50±3,0 кг, ИМТ - 23,34±0,63. Курильщиков среди лиц контрольной группы не было.

На момент исследования максимальное, минимальное и среднее САД, ДАД и ВД в контроле составили соответственно 130, 95 и 112,0±3,16 мм рт. ст.; 75, 50 и 62,9±1,55 мм рт. ст. и 22, 15 и 19,30±0,44 мм рт. ст.

Инструментальное исследование проводили вне приступа головной боли (на "чистом" фоне), в первой половине дня. Исследование включало триплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных артерий и вен с функциональными пробами.

Исследование артериального русла включало оценку комплекса "интима-медиа"; измерение диаметра и площади поперечного сечения брахицефального ствола (БХЦС), подключичных артерий (ПкА), общих (ОСА), внутренних (ВСА), позвоночных (ПА) и наружных сонных артерий (НСА); определение значения пиковой (Vps, м/с), конечной диастолической (Ved, м/с) и усредненной по времени максимальной скорости кровотока (Vmean, м/с); величины индекса резистентности (Ri), пульсаторного индекса (Pi), объемного кровотока (Q) и систоло-диастолического соотношения (S/D).

Состояние венозного русла оценивали по показателям кровообращения во внутренней яремной вене (ВЯВ), в позвоночных венах (ПВ) в клино- и ортостазе; в верхних глазничных венах (ВГВ). Определяли значения пиковой диастолической (Ved, м/с) и усредненной по времени максимальной скорости кровотока (Vmean, м/с), объемный кровоток (Q, м3/мин.). Измеряли диаметр (см) и площадь поперечного сечения (см2) ВЯВ в области нижней луковицы, по нижнему краю лопаточно-подъязычной мышцы в покое и при проведении пробы Вальсальвы. Оценивали максимальный диаметр ПВ на уровне первого сегмента, а также диаметр и площадь поперечного сечения ПВ на уровне второго сегмента в клиностазе. Рассчитывали оптимальную скорость кровотока по ВЯВ [12], процент асимметрии метрических и скоростных показателей в исследуемых венах. Оценку венозной системы проводили в начале исследования, в течение первых 5 минут после укладки пациента. У всех пациентов определяли венозно-артериальный баланс (ВАБ) по краткой схеме: соотношение венозного оттока по ВЯВ и ПВ к артериальному притоку по ОСА и ПА [12].

Всем пациентам проводили (Эхо-КГ), включающее измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), определение минутного объема кровообращения (МОК), ударного объема (УО), фракции выброса (ФВ), фракции укорочения (ФУ).

Оценку кровотока на экстракраниальном уровне проводили датчиками - линейным с частотой 3-9 МГц и конвексным с частотой 5 до 1 МГц; на интракраниальном уровне - секторным фазированным датчиком с диапазоном частот от 5 до 1 МГц на аппарате Philips iU22 (Philips, Нидерланды). Эхо-КГ проводили с использованием секторного фазированного датчика с диапазоном частот от 5 до 1 МГц для кардиологических исследований.

Первичный материал исследований вносили в базы данных в виде электронных таблиц в программе MS Office Excel 2007. Данные обрабатывали статистически. Определяли значение средней величины выборки (Х) и значение ошибки средней (±m). Достоверность различий в двух сравниваемых выборках проводили путем расчета параметрического критерия Стьюдента-Фишера (t). Отличия сравниваемых показателей считали достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение

|

|

|

Оценка состояния кровотока в ВЯВ у пациентов с АГ и ПГБ в сравнении с контролем показала достоверное повышение Ved и Vmean справа (табл. 1).

| ВЯВ | Показатель | АГ+ПГБ (n=14) | Контроль (n=10) | Достоверность различий, p |

|---|---|---|---|---|

| Справа | Площадь в покое, см2 | 1,53±0,13 | 1,07±0,04 | p<0,05 |

| Площадь в пробе Вальсальвы, см2 | 2,11±0,20 | 1,24±0,06 | p<0,05 | |

| Ved, м/с | 0,44±0,06 | 0,31±0,02 | p<0,05 | |

| Vmean, м/с | 0,17±0,03 | 0,11±0,01 | p<0,05 | |

| Q, м3/мин. | 16,35±3,03 | 7,40±0,85 | p<0,05 | |

| Оптимальная Ved | 0,19±0,02 | 0,18±0,02 | p>0,05 | |

| Превышение фактической Ved значения оптимальной Ved, % | 267,23±41,67 | 181,78±16,19 | p>0,05 | |

| Слева | Площадь в покое, см2 | 1,09±0,18 | 0,83±0,04 | p>0,05 |

| Площадь в пробе Вальсальвы, см2 | 2,0±0,39 | 1,08±0,04 | p<0,05 | |

| Ved, м/с | 0,34±0,05 | 0,28±0,01 | p>0,05 | |

| Vmean, м/с | 0,12±0,02 | 0,09±0,00 | p>0,05 | |

| Q, м3/мин | 7,61±1,61 | 4,65±0,28 | p>0,05 | |

| Оптимальная Ved | 0,12±0,02 | 0,15±0,01 | p>0,05 | |

| Превышение фактической Ved значения оптимальной Ved, % | 420,99±97,25 | 199,73±16,58 | p>0,05 | |

| Асимметрия | По площади в покое, % | 47,99±6,17 | 22,83±3,11 | p<0,05 |

| В пробе Вальсальвы, % | 51,28±5,15 | 14,23±3,35 | p<0,05 | |

| Ved в покое, % | 35,75±6,79 | 28,19±3,46 | p>0,05 | |

| Vmean в покое, % | 39,53±6,39 | 39,60±5,04 | p>0,05 | |

| Q в покое, % | 63,16±6,18 | 41,14±5,77 | p<0,05 |

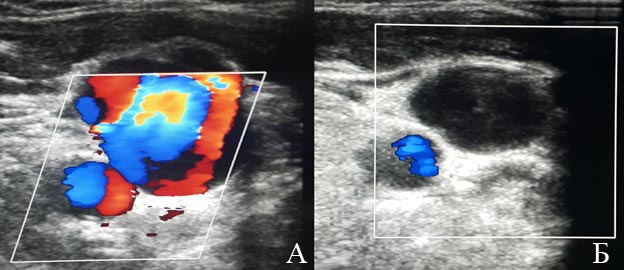

Площадь правой ВЯВ у пациентов с АГ и ПГБ и в покое, и при проведении пробы Вальсальвы была достоверно больше, чем в группе контроля. В ВЯВ слева достоверных изменений кровотока от контроля отмечено не было. Площадь поперечного сечения обеих ВЯВ в пробе Вальсальвы и степень асимметрии ВЯВ по площади как в покое, так и в пробе Вальсальвы достоверно превышали аналогичные показатели контрольной группы (рис. 2).

Рис. 2. Расширение ВЯВ и наличие патологического рефлюкса при проведении пробы Вальсальвы у пациентов с АГ и ПГБ (А.) в сравнении с контролем (Б.)

Анализ состояния кровотока в ПВ у пациентов с АГ и ПГБ показал увеличение диаметра сосуда на уровне и первого и второго сегментов с обеих сторон по сравнению с контролем (табл. 2).

| ПВ | Показатель | АГ+ПГБ (n=14) | Контроль (n=10) | Достоверность различий, p |

|---|---|---|---|---|

| Справа | Диаметр в первом сегменте | 0,57±0,03 | 0,37±0,02 | p<0,05 |

| Диаметр во втором сегменте | 0,28±0,01 | 0,17±0,01 | p<0,05 | |

| Ved (м/с) в клиностазе | 0,47±0,07 | 0,20±0,02 | p<0,05 | |

| Vmean (м/с) в клиностазе | 0,18±0,03 | 0,10±0,01 | p<0,05 | |

| Q (м3/мин.) в клиностазе | 0,70±0,17 | 0,15±0,02 | p<0,05 | |

| Ved (м/с) в ортостазе | 0,95±0,11 | 1,03±0,05 | p>0,05 | |

| Vmean (м/с) в ортостазе | 0,79±0,10 | 0,83±0,07 | p>0,05 | |

| Слева | Диаметр в первом сегменте | 0,58±0,04 | 0,38±0,02 | p<0,05 |

| Диаметр во втором сегменте | 0,25±0,01 | 0,16±0,01 | p<0,05 | |

| Ved (м/с) в клиностазе | 0,41±0,05 | 0,16±0,01 | p<0,05 | |

| Vmean (м/с) в клиностазе | 0,14±0,02 | 0,06±0,00 | p<0,05 | |

| Q (м3/мин.) в клиностазе | 0,45±0,07 | 0,07±0,01 | p<0,05 | |

| Ved (м/с) в ортостазе | 0,84±0,14 | 0,92±0,05 | p>0,05 | |

| Vmean (м/с) в ортостазе | 0,55±0,12 | 0,82±0,06 | p>0,05 | |

| Асимметрия | На уровне 1-го сегмента, % | 13,35±3,84 | 17,54±2,94 | p>0,05 |

| На уровне 2-го сегмента, % | 12,17±3,08 | 15,16±2,45 | p>0,05 | |

| Ved в клиностазе, % | 23,30±3,61 | 29,48±3,80 | p>0,05 | |

| Vmean в клиностазе, % | 30,16±4,62 | 39,18±6,17 | p>0,05 | |

| Q в клиностазе, % | 37,38±5,32 | 47,28±7,66 | p>0,05 | |

| Ved в ортостазе, % | 32,22±5,69 | 14,86±2,72 | p<0,05 | |

| Vmean в ортостазе, % | 37,18±6,42 | 21,05±2,47 | p<0,05 |

Показатели Vmean и Ved в ПВ у пациентов с АГ и ПГБ были достоверно выше показателей контроля. Отклонений Ved и Vmean по ПВ в ортостазе в общей группе пациентов с АГ и ПГБ выявлено не было. Асимметрия Ved и Vmean в ортостазе у пациентов с АГ и ПГБ была достоверно выше контроля.

Все скоростные показатели в ВГВ у пациентов с АГ и ПГБ достоверно превышали аналогичные показатели в группе контроля (табл. 3).

| ВГВ | Показатель | АГ+ПГБ (n=14) | Контроль (n=10) | Достоверность различий, p |

|---|---|---|---|---|

| Справа | Ved, м/с | 0,30±0,02 | 0,23±0,02 | p<0,05 |

| Vmean, м/с | 0,20±0,01 | 0,16±0,01 | p<0,05 | |

| Слева | Ved, м/с | 0,30±0,02 | 0,23±0,01 | p<0,05 |

| Vmean, м/с | 0,19±0,02 | 0,14±0,01 | p<0,05 | |

| Асимметрия | Ved, % | 15,66±2,79 | 24,56±3,27 | p<0,05 |

| Vmean, % | 14,28±3,39 | 22,98±4,29 | p>0,05 |

Степень асимметрии Vmean в ВГВ у пациентов с АГ и ПГБ была ниже, но недостоверно, чем в контрольной группе.

При сравнении показателей кровотока в ВЯВ у пациентов с АГ и М и у пациентов с АГ и ГБН в сравнении с контролем и в зависимости от типа головной боли выявлено, что в группе пациентов АГ и М площадь правой и в покое, и при пробе Вальсальвы была достоверно больше, чем в группе контроля (табл. 4).

И в покое, и в пробе Вальсальвы степень асимметрии ВЯВ также достоверно превышала показатели контроля. В сравнении с контролем асимметрия ВЯВ в пробе Вальсальвы была более выражена у пациентов с АГ и ГБН.

| ВЯВ | Показатель | АГ+М (n=8) | АГ+ГБН (n=6) | Контроль (n=10) | Достоверность различий, p | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 1 vs. 3 | 2 vs. 3 | 1 vs. 2 | ||

| Справа | Площадь в покое, см2 | 1,63±0,20 | 1,40±0,67 | 1,07±0,04 | p<0,05 | p>0,05 | p>0,05 |

| Площадь в пробе Вальсальвы, см2 | 2,27±0,26 | 1,90±0,31 | 1,24±0,06 | p<0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Ved, м/с | 0,43±0,06 | 0,45±0,11 | 0,31±0,02 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Vmean, м/с | 0,15±0,02 | 0,21±0,06 | 0,11±0,01 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Q, м3/мин. | 15,23±3,23 | 17,81±5,94 | 7,40±0,85 | p<0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Оптимальная Ved по ВЯВ | 0,22±0,03 | 0,14±0,02 | 0,18±0,02 | p>0,05 | p>0,05 | p<0,05 | |

| Превышение фактической Ved значения оптимальной Ved, % | 206,45±26,57 | 348,27±83,18 | 181,78±16,19 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Слева | Площадь в покое, см2 | 1,22±0,29 | 0,92±0,24 | 0,83±0,04 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 |

| Площадь в пробе Вальсальвы, см2 | 1,96±0,62 | 1,69±0,53 | 1,08±0,04 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Ved, м/с | 0,34±0,06 | 0,34±0,09 | 0,28±0,01 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Vmean, м/с | 0,12±0,02 | 0,14±0,04 | 0,09±0,00 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Q, м3/мин. | 8,09±2,37 | 6,97±2,24 | 4,65±0,28 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Оптимальная Ved по ВЯВ | 0,14±0,03 | 0,10±0,01 | 0,15±0,01 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Превышение фактической Ved значения оптимальной Ved, % | 453,99±146,0 | 376,98±128,0 | 199,73±16,58 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Асимметрия | По площади в покое, % | 55,15±6,40 | 38,43±10,96 | 22,83±3,11 | p<0,05 | p>0,05 | p>0,05 |

| В пробе Вальсальвы, % | 56,58±7,49 | 44,21±6,20 | 14,23± 3,35 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Ved в покое, % | 28,29±7,55 | 45,70±11,78 | 28,19±3,46 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Vmean в покое, % | 33,80±6,39 | 48,50±11,90 | 39,60±5,04 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Q в покое, % | 66,58±5,93 | 58,60±12,58 | 41,14±5,77 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

Диаметр правой ПВ в первом сегменте имел достоверные отличия между сравниваемыми группами (табл. 5).

При этом он возрастал от группы контроля к группе АГ+ГБН. Диаметр левой ПВ в группах АГ и М, АГ и ГБН также превышал контроль. Такие показатели как диаметр ПВ во втором сегменте, Ved, Vmean и Q у пациентов с АГ и М и у пациентов с АГ и ГБН достоверно превышали аналогичные показатели контроля. В горизонтальном положении степень асимметрии Ved по ПВ и степень асимметрии Ved и Vmean в вертикальном положении была выше у пациентов с АГ и ГБН в сравнении с контролем.

Показатель Ved в правой и левой ВГВ в группе АГ+М, был достоверно более симметричен, чем в группе контроля (табл. 6).

| ПВ | Показатель | АГ+М (n=8) | АГ+ГБН (n=6) | Контроль (n=10) | Достоверность различий, p | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 1 vs. 3 | 2 vs. 3 | 1 vs. 2 | ||

| Справа | Диаметр в перв. сегменте | 0,54±0,03 | 0,61±0,03 | 0,37±0,02 | p<0,05 | p<0,05 | p<0,05 |

| Диаметр во втор. сегменте | 0,28±0,02 | 0,28±0,02 | 0,17±0,01 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Ved (м/с) в клиностазе | 0,54±0,10 | 0,36±0,04 | 0,20±0,02 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Vmean (м/с) в клиностазе | 0,21±0,04 | 0,14±0,02 | 0,10±0,01 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Q (м3/мин.) в клиностазе | 0,84±0,29 | 0,51±0,06 | 0,15±0,02 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Ved (м/с) в ортостазе | 0,75±0,08 | 1,22±0,20 | 1,03±0,05 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Vmean (м/с) в ортостазе | 0,60±0,05 | 1,05±0,20 | 0,93±0,05 | p<0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Слева | Диаметр в перв. сегменте | 0,57±0,05 | 0,59±0,04 | 0,38±0,02 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 |

| Диаметр во втор. сегменте | 0,25±0,01 | 0,24±0,01 | 0,16±0,01 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Ved (м/с) в клиностазе | 0,48±0,06 | 0,31±0,04 | 0,16±0,01 | p<0,05 | p<0,05 | p<0,05 | |

| Vmean (м/с) в клиностазе | 0,17±0,03 | 0,10±0,01 | 0,06±0,00 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Q (м3/мин.) в клиностазе | 0,54±0,10 | 0,33±0,05 | 0,07±0,01 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Ved (м/с) в ортостазе | 0,88±0,21 | 0,78±0,16 | 0,92±0,05 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Vmean (м/с) в ортостазе | 0,70±0,21 | 0,53±0,13 | 0,82±0,06 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Асимметрия | На уровне перв. сегмента, % | 12,43±5,38 | 14,58±5,90 | 17,54±2,94 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 |

| На уровне втор. сегмента, % | 14,18±5,00 | 9,49±2,86 | 15,16±2,45 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Ved в клиностазе, % | 45,88±8,11 | 57,79±12,36 | 29,48±3,80 | p>0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Vmean в клиностазе, % | 24,46±4,50 | 21,75±6,38 | 39,18±6,17 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Q в клиностазе, % | 35,31±8,31 | 40,14±6,32 | 47,28±7,66 | p>0,05 | p>0,05 | p>0,05 | |

| Ved в ортостазе, % | 27,05±7,37 | 39,11±8,83 | 14,86±2,72 | p>0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Vmean в ортостазе, % | 29,29±7,90 | 47,78±9,70 | 21,05±2,47 | p>0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| ВГВ | Показатель | АГ+М (n=6) | АГ+ГБН (n=8) | Контроль (n=10) | Достоверность различий, p | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 1 vs. 3 | 2 vs. 3 | 1 vs. 2 | ||

| Справа | Ved, м/с | 0,28±0,03 | 0,32±0,13 | 0,23±0,02 | p>0,05 | p<0,05 | p>0,05 |

| Vmean, м/с | 0,19±0,01 | 0,21±0,01 | 0,16±0,01 | p>0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Слева | Ved, м/с | 0,28±0,03 | 0,33±0,02 | 0,23±0,01 | p>0,05 | p<0,05 | p>0,05 |

| Vmean, м/с | 0,19±0,02 | 0,21±0,01 | 0,14±0,01 | p>0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| Асимметрия | Ved, % | 19,32±4,38 | 10,78±1,72 | 24,56±3,27 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 |

| Vmean, % | 17,23±5,40 | 10,34±3,10 | 22,98±4,29 | p>0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

При этом скоростные показатели кровотока в ВГВ с обеих сторон у пациентов с АГ и ГБН были достоверно выше и более симметричны аналогичных показателей в контрольной группе.

У пациентов с АГ и ПГБ в сравнении с контролем выявлено достоверное снижение показателей Q по ОСА с обеих сторон (табл. 7).

В венозной системе у пациентов с АГ и ПГБ выявлено достоверное увеличение Q по правой ВЯВ и по ПВ с обеих сторон по сравнению с контролем.

САД и ДАД у пациентов с АГ и ПГБ были достоверно выше контроля (табл. 8). У пациентов с АГ и ПГБ выявлено достоверное повышение ВД.

Достоверное увеличение ВД на верхних конечностях было в основном присуще пациентам с АГ и М (табл. 9).

У пациентов с АГ и ГБН в сравнении с контролем существенной разницы ВД выявлено не было.

Считают, что основными причинами, способствующими нарушению венозного оттока, являются экстравазальная компрессия яремных, позвоночных, брахиоцефальных вен; аномалии строения; веногипотония и недостаточность клапанного аппарата [15]. Наше исследование показало наличие патологического рефлюкса по ВЯВ у 11 (78,6 %) пациентов с АГ и ПГБ, при этом большинство (72,7 %) составили лица, страдающие М.

У всех пациентов с АГ и ПГБ имело место увеличение объемного венозного кровотока по ВЯВ в сравнении с контролем. При этом артериальный приток по ОСА был достоверно ниже, чем у здоровых лиц. Анализ артерио-венозного дисбаланса у пациентов с АГ и ПГБ показал, что венозный отток по ВЯВ и ПВ практически на 100 % соответствует притоку крови по ОСА и ПА. Между степенью недостаточности клапанного аппарата и объемным кровотоком по ВЯВ справа выявлена сильная прямая положительная связь (r=0,72), слева - средняя прямая положительная связь (r=0,55). В таких случаях при АГ развивается гиперволемический тип венозной гипертонии и ведет к нарушениям церебральной гемоциркуляции. При затруднении интракраниального венозного оттока и повышении давления в венозной системе мозга наступает компенсаторное сужение мозговых артерий, свидетельствуя о взаимозависимости уровней сосудистого тонуса и давления в венозной и артериальной системах головного мозга [3].

| Средний показатель Q, м3/мин. | АГ+ПГБ (n=14) | Контроль (n=10) | Достоверность различий, p |

|---|---|---|---|

| Артериальное русло | |||

| По ОСА справа | 10,90±0,66 | 15,50±1,19 | p<0,05 |

| По ОСА слева | 10,39±0,59 | 16,27±0,75 | p<0,05 |

| Асимметрия по ОСА | 18,06±3,46 | 17,90±1,70 | p>0,05 |

| По ПА справа | 2,00±0,24 | 1,87±0,18 | p>0,05 |

| По ПА слева | 2,34±0,24 | 2,02±0,22 | p>0,05 |

| Асимметрия по ПА | 37,57±6,08 | 32,31±5,39 | p>0,05 |

| Венозное русло | |||

| По ВЯВ справа | 16,35±3,03 | 7,40±0,85 | p<0,05 |

| По ВЯВ слева | 7,61±1,61 | 4,65±0,28 | p>0,05 |

| Асимметрия по ВЯВ | 63,16±6,18 | 41,14±5,70 | p<0,05 |

| По ПВ справа | 0,70±0,17 | 0,15±0,02 | p<0,05 |

| По ПВ слева | 0,45±0,07 | 0,07±0,01 | p<0,05 |

| Асимметрия по ПВ | 37,38±5,31 | 47,28±7,66 | p>0,05 |

| АД и ВД | Показатель, мм рт. ст. | АГ+ПГБ (n=14) | Контроль (n=10) | Достоверность различий, p |

|---|---|---|---|---|

| Справа | САД среднее | 146,00±1,65 | 111,50±2,47 | p<0,05 |

| ДАД среднее | 95,71±1,07 | 62,90±1,55 | p<0,05 | |

| ВД среднее | 25,57±1,49 | 19,30±0,44 | p<0,05 | |

| Слева | САД среднее | 145,21±1,50 | 112,0±3,16 | p<0,05 |

| ДАД среднее | 94,29±1,03 | 61,0±0,96 | p<0,05 | |

| ВД среднее | 25,57±1,41 | 18,80±0,47 | p<0,05 |

| АД и ВД | Показатель, мм рт. ст. | АГ+М (n=6) | АГ+ГБН (n =8) | Контроль (n =10) | Достоверность различий, p | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 1 vs. 3 | 2 vs. 3 | 1 vs. 2 | ||

| Справа | САД среднее | 145,0±2,11 | 147,33±2,75 | 111,50±2,47 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 |

| ДАД среднее | 96,0±1,31 | 95,33±1,91 | 62,90±1,55 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| ВД среднее | 29,0±1,22 | 21,0±1.84 | 19,30±0,44 | p<0,05 | p>0,05 | p<0,05 | |

| Слева | САД среднее | 144,13±1,65 | 146,67±2,79 | 112,0±3,16 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 |

| ДАД среднее | 93,75±1,57 | 95,0±1,29 | 61,0±0,96 | p<0,05 | p<0,05 | p>0,05 | |

| ВД среднее | 28,75±1,13 | 21,33±1,83 | 18,80±0,47 | p<0,05 | p>0,05 | p<0,05 | |

Выводы

|

|

|

1. У пациентов с АГ и сопутствующими М или ГБН выявлены отклонения со стороны венозного оттока в сосудах головы и шеи. Определялось снижение объемного кровотока по ОСА и увеличение по ВЯВ и ПВ у пациентов с АГ и ПГБ с обеих сторон.

2. У пациентов с АГ и М выявлено увеличение площади и скорости кровотока по правой ВЯВ, большая степень асимметрии ВЯВ в сравнении с контролем.

3. В группе АГ и ГБН обнаружено значимое расширение позвоночных вен с обеих сторон на уровне первого и второго сегмента с увеличением скоростных показателей. В данной группе определялись более высокие скоростные показатели кровотока в ВГВ с обеих сторон. При этом кровоток по ПВ и ВГВ у пациентов с АГ и ГБН был более симметричен в сравнении с контролем.

4. При АГ с М венозное давление на верхних конечностях повышено.

Литература |

|

1. Абрамова М.Ф., Зубарева Е.А. Церебральные венозные нарушения. Стратегии оптимальной диагностики и терапии у детей и пациентов молодого возраста // Лучевая диагностика и терапия. - 2018. - Т. 9, № 1. - С. 154.

1. Абрамова М.Ф., Зубарева Е.А. Церебральные венозные нарушения. Стратегии оптимальной диагностики и терапии у детей и пациентов молодого возраста // Лучевая диагностика и терапия. - 2018. - Т. 9, № 1. - С. 154. 2. Белова Л.А., Машин В.В. Роль венозной дисциркуляции в формировании головной боли, возникающей при кашле // Клиническая физиология кровообращения. - 2015. - № 2. - С. 26-30.

2. Белова Л.А., Машин В.В. Роль венозной дисциркуляции в формировании головной боли, возникающей при кашле // Клиническая физиология кровообращения. - 2015. - № 2. - С. 26-30. 3. Васильев И.А., Ступак В.В., Черных В.А., Половников Е.В., Черных Е.Р., Шевела Е.Я., Дергилев А.П. Патогенетические аспекты нарушения венозного кровообращения головного мозга // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2014. - Т. 3, № 9. - С. 23-26.

3. Васильев И.А., Ступак В.В., Черных В.А., Половников Е.В., Черных Е.Р., Шевела Е.Я., Дергилев А.П. Патогенетические аспекты нарушения венозного кровообращения головного мозга // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2014. - Т. 3, № 9. - С. 23-26. 4. Давидович И.М., Процык О.М. Венозное кровообращение в интра- и экстракраниальных сосудах у больных гипертонической болезнью молодого возраста // Дальневосточный медицинский журнал. - 2014. - № 4. - С. 6-11.

4. Давидович И.М., Процык О.М. Венозное кровообращение в интра- и экстракраниальных сосудах у больных гипертонической болезнью молодого возраста // Дальневосточный медицинский журнал. - 2014. - № 4. - С. 6-11. 5. Иванов А.Ю. Нарушения венозного оттока от головного мозга у больных сосудистой и нейроонкологической патологией: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.18: 14.03.03. - СПб., 2011. - 38 с.

5. Иванов А.Ю. Нарушения венозного оттока от головного мозга у больных сосудистой и нейроонкологической патологией: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.18: 14.03.03. - СПб., 2011. - 38 с. 6. Кандыба Д.В. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике головной боли в практике семейного врача // Российский семейный врач. - 2015. - Т. 19, № 2. - С. 4-17.

6. Кандыба Д.В. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике головной боли в практике семейного врача // Российский семейный врач. - 2015. - Т. 19, № 2. - С. 4-17. 7. Мамедова З.Д., Фатеева Т.Г., Парфенов В.А. Головные боли у пациентов с артериальной гипертензией и гипертоническими кризами // Неврологический журнал. - 2013. - Т. 18, № 2. - С. 28-31.

7. Мамедова З.Д., Фатеева Т.Г., Парфенов В.А. Головные боли у пациентов с артериальной гипертензией и гипертоническими кризами // Неврологический журнал. - 2013. - Т. 18, № 2. - С. 28-31. 8. Первичные головные боли: клиника, диагностика, терапия. Информационное письмо (для неврологов, терапевтов, врачей общей практики) / Осипова В.В. [и др.]; Российское о-во по изучению головной боли (РОИГБ), М-во здравоохранения Ростовской обл., ГБУ РО "Обл. консультативно-диагностический центр", Обл. центр диагностики и лечения головной боли. Ростов-на-Дону, 2011.

8. Первичные головные боли: клиника, диагностика, терапия. Информационное письмо (для неврологов, терапевтов, врачей общей практики) / Осипова В.В. [и др.]; Российское о-во по изучению головной боли (РОИГБ), М-во здравоохранения Ростовской обл., ГБУ РО "Обл. консультативно-диагностический центр", Обл. центр диагностики и лечения головной боли. Ростов-на-Дону, 2011. 9. Токарь О.О., Жмеренецкий К.В. Первичные головные боли у пациентов с артериальной гипертензией, механизмы их возникновения, хронизации и методы раннего выявления // Дальневосточный медицинский журнал. - 2018. - № 2. - С. 30-35.

9. Токарь О.О., Жмеренецкий К.В. Первичные головные боли у пациентов с артериальной гипертензией, механизмы их возникновения, хронизации и методы раннего выявления // Дальневосточный медицинский журнал. - 2018. - № 2. - С. 30-35. 10. Харченко Ю.А. Адекватная оценка боли - залог ее успешного лечения // Universum: медицина и фармакология. - 2014. - Т. 5, № 4. - С. 4.

10. Харченко Ю.А. Адекватная оценка боли - залог ее успешного лечения // Universum: медицина и фармакология. - 2014. - Т. 5, № 4. - С. 4. 11. Чуканова Е.И., Чуканова А.С., Даниялова Н.Д. Церебральные венозные нарушения: диагностика, клинические особенности // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2014. - № 1. - С. 89-94.

11. Чуканова Е.И., Чуканова А.С., Даниялова Н.Д. Церебральные венозные нарушения: диагностика, клинические особенности // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2014. - № 1. - С. 89-94. 12. Шумилина М.В. Комплексная ультразвуковая диагностика патологии периферических сосудов. - М.: Изд-во НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 2012. - 383 с.

12. Шумилина М.В. Комплексная ультразвуковая диагностика патологии периферических сосудов. - М.: Изд-во НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 2012. - 383 с. 13. Шумилина М.В. Мигрень - следствие нарушения венозного кровообращения // Лучевая диагностика и терапия. - 2017. - Т. 8, № 2. - С. 64-65.

13. Шумилина М.В. Мигрень - следствие нарушения венозного кровообращения // Лучевая диагностика и терапия. - 2017. - Т. 8, № 2. - С. 64-65. 14. Шумилина М.В., Емец Е.В. Современный зарубежный опыт изучения вертебробазилярной недостаточности: клинические проявления и проблемы диагностики // Клиническая физиология кровообращения. - 2018. - Т. 15, № 2. - С. 75-82.

14. Шумилина М.В., Емец Е.В. Современный зарубежный опыт изучения вертебробазилярной недостаточности: клинические проявления и проблемы диагностики // Клиническая физиология кровообращения. - 2018. - Т. 15, № 2. - С. 75-82. 15. Шумилина М.В., Макаренко В.Н., Карасева М.А. Инструментальная диагностика нарушений венозного оттока при венозной энцефалопатии // Клиническая физиология кровообращения. - 2017. - Т. 14, № 1. - С. 51-56.

15. Шумилина М.В., Макаренко В.Н., Карасева М.А. Инструментальная диагностика нарушений венозного оттока при венозной энцефалопатии // Клиническая физиология кровообращения. - 2017. - Т. 14, № 1. - С. 51-56. 16. Шумилина М.В., Махмудов Х.Х., Мукасеева А.В., Стрелкова Т.В. Способ измерения венозного давления // Патент РФ № 2480149, 2013. Бюл. № 12.

16. Шумилина М.В., Махмудов Х.Х., Мукасеева А.В., Стрелкова Т.В. Способ измерения венозного давления // Патент РФ № 2480149, 2013. Бюл. № 12. 17. Finocchi C., Sassos D. Headache and arterial hypertension // Neurological Sciences: Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology. - 2017. - Vol. 38, № 1. - Р. 67-72.

17. Finocchi C., Sassos D. Headache and arterial hypertension // Neurological Sciences: Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology. - 2017. - Vol. 38, № 1. - Р. 67-72. 18. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The international Classification of Headache Disorders, 3nd Edition (ICHD-3 beta) // Cephalalgia. - 2013. - Vol. 9, № 33. - Р. 629-808.

18. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The international Classification of Headache Disorders, 3nd Edition (ICHD-3 beta) // Cephalalgia. - 2013. - Vol. 9, № 33. - Р. 629-808. 19. Williams B., Mancia G., Spiering W., et al. 2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart Journal. - 2018. - Vol. 33, № 39. - P. 3021-3104.

19. Williams B., Mancia G., Spiering W., et al. 2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart Journal. - 2018. - Vol. 33, № 39. - P. 3021-3104.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»