2020 год № 1

Внутренние болезни

2Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 680009, ул. Краснодарская, 9, e-mail: rec@ipksz.khv.ru, г. Хабаровск

Резюме:

Ключевые слова:

2Postgraduate Institute for Public Health Workers, Khabarovsk

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Системная склеродермия (ССД) (прогрессирующий системный склероз) - полиорганное заболевание, в основе которого лежат иммунные нарушения и вазоспастические сосудистые реакции по типу феномена Рейно, сопровождающиеся активацией фиброзообразования и избыточным отложением компонентов внеклеточного матрикса (коллагена) в тканях и органах [10].

Поражение микроциркуляторного русла (МЦР) при ССД является важным звеном патогенеза и проявляется формированием специфической капилляроскопической картины [14], определяемой с помощью капилляроскопии ногтевого ложа (КНЛ). Визуализации терминального отдела МЦР - капиллярам - при ССД, уделено в ревматологической практике большое внимание, что подчеркивается включением КНЛ-данных в существующие критерии классификации EULAR для ССД [15]. При известных преимуществах метода КНЛ в диагностике МЦ-расстройств при ССД: быстрота и простота проведения обследования, неинвазивность, диагностическая и прогностическая ценность, ранняя диагностика МЦ-изменений, имеется существенное ограничение не позволяющее визуализировать другие, кроме капилляров, составляющие МЦР.

В то же время биомикроскопия сосудов бульбарной конъюнктивы, являясь так же как и КНЛ неинвазивным, прямым и доступным методом визуализации МЦР, на современном этапе развития компьютерной и оптической техники, позволяет изучать все виды микрососудов, по которым циркулирует кровь, процессы внутрисосудистой агрегации эритроцитов в различных видах микрососудов, а не только в капиллярах, сосудистую проницаемость, оценивая наличие распространенного или локального отека конъюнктивы, липоидоза, гемосидероза или геморрагий в интерстициальном пространстве. Современных работ, в которых при ССД микроциркуляция оценивается методом конъюнктивальной микроскопии, в доступной литературе крайне мало [5, 12], а подходы к описанию и анализу полученных данных устаревшие, позволяющие получать лишь ограниченный спектр знаний о процессах, происходящих на уровне МЦ.

Цель исследования заключалась в изучении сосудистой проницаемости и микрогемореологии при ССД с использованием метода конъюнктивальной биомикроскопии.

Материалы и методы

|

|

|

В исследование включили 48 пациентов, страдающих ССД, средний возраст составил 51±1,7 лет (здесь и далее М±m, где М - среднее значение, m - ошибка среднего), соотношение женщин и мужчин было 46:2, соответственно. Диагноз ССД верифицирован согласно классификационным критериям Американской коллегии ревматологов / Европейской антиревматической лиги (ACR/EULAR) 2013 г. Для оценки выраженности изменений кожи использовался модифицированный кожный счет G. Rodnan. Форма ССД оценивалась на основании локализации кожных изменений согласно классификации T. Medsger. Характеристика основной группы представлена в таблице 1.

| Признак | Значение |

|---|---|

| Средний возраст, лет | 51±1,7 |

| Пол: Ж:М | 46:2 |

| Характер течения: абс., % | |

| Лимитированная форма ССД (лССД) | 16 чел. |

| Диффузная форма ССД (дССД) | 15 чел. |

| лССД+Ovarlap syndrom | 9 чел. |

| дССД+ Ovarlap syndrom | 8 чел. |

| Длительность заболевания, мес. | 68,7±10 |

| Кожный счёт, баллы | 8,1±0,6 |

| Активность, баллы | 2,2±0,2 |

| Наличие сосудистого синдрома, абс., % | 47 (98) |

| Длительность сосудистого синдрома, мес. | 118,1±17,3 |

| Наличие кожного синдрома, абс., %) | 48 (100) |

| Длительность кожного синдрома, мес. | 68,6±10 |

| Наличие общих синдромов, абс., % | 14 (29,2) |

| Длительность общих синдромов, мес. | 29,2±6,9 |

| Наличие суставного синдрома, абс., % | 34 (70,8) |

| Длительность суставного синдрома, мес. | 46,3±10,3 |

| Наличие легочного синдрома, абс., % | 23 (47,9) |

| Длительность легочного синдрома, мес. | 22,2±4 |

| СОЭ, мм/ч | 25±2,3 |

Группу сравнения составили практически здоровые лица (n=30) без сопутствующих заболеваний, способных повлиять на состояние МЦР. У них не выявили облитерирующего атеросклероза, сахарного диабета, хронических заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, легких в стадии обострения и онкологии любой локализации. Средний возраст составил 47,4±2,3 года, без статистической разницы с основной группой (р=0,213), соотношение женщин и мужчин было 20:10. Включение в исследование проводилось после получения добровольного информированного согласия.

Всем проводили исследование МЦ с использованием конъюнктивальной микроскопии (КМ), на установке, созданной и усовершенствованной сотрудниками кафедры факультетской терапии ДВГМУ, состоящей из щелевой лампы, фиксированной неподвижно к одному из ее окуляров цифровой видеокамеры и персонального компьютера, позволяющей получать видеофайлы участков бульбо-конъюнктивы. Из записанного видеоизображения бульбарной конъюнктивы, увеличенного в 96 крат (оптика щелевой лампы 8 крат и видеокамера 12 крат), получали микрофотографии, имеющие аналогичное увеличение, по ним осуществляли морфометрию микрососудов с помощью экранной линейки Universal Desktop Ruler (РФ, 2005 год), которую предварительно калибровали под нужный масштаб по образцу, результаты получали в мкм [11].

О сосудистой проницаемости судили, оценивая наличие распространенного или локального отека конъюнктивы, липоидоза, геморрагий или отложения гемосидерина в интерстициальном пространстве [8, 11].

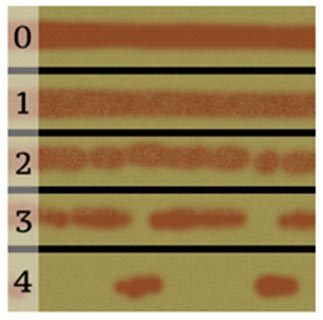

Степень внутрисосудистой агрегации эритроцитов (ВСАЭ) оценивали визуально полуколичественным способом по характеру кровотока в сосудистом объекте. При гомогенном кровотоке степень ВСАЭ принимали за 0; при кровотоке по типу "просо" степень ВСАЭ принимали за 1; по типу "горох" - 2; по типу "сосиски" - 3; по типу "фасоль" - 4 (рис. 1) [4]. Количественные и качественные показатели МЦР заносили в базу данных.

Рис. 1. Степени внутрисосудистой агрегации эритроцитов

Микроциркуляторные параметры пациентов с ССД сравнивали с контролем. Статистический анализ данных выполнен в Центре БИОСТАТИСТИКА с помощью статистических пакетов SAS 9.4 и STATISTICA 12. Критическое значение уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. Проверка нормальности распределения количественных признаков в группах сравнения проводили с использованием критериев Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка, Крамера-фон-Мизеса и Андерсона-Дарлинга, проверка гипотез равенства дисперсий производилась с помощью критериев Сиджела-Тьюки и Ансари-Брэдли. Для сравнения центральных параметров групп, использовали непараметрический метод - анализ с критерием Ван дер Вардена [9].

Исследование взаимосвязи между парами дискретных качественных признаков проводилось с использованием анализа таблиц сопряжённости. Помимо оценки достигнутого уровня статистической значимости, критерия Хи-квадрат, оценивали интенсивность связи анализируемых признаков с помощью V-коэффициента Крамера [9].

Результаты и обсуждение

|

|

|

Параметры сосудистой проницаемости представлены в таблице 2.

| Признак | Контроль (n=30) | Пациенты с ССД (n=48) | Уровень статистической значимости, р |

|---|---|---|---|

| Мутный фон конъюнктивы | 3 (10) | 25 (52) | р=0,0016 |

| Локальный отек, образование вуалей | 17 (56,7) | 26 (54,2) | р=0,069 |

| Отложение гемосидерина | 0 | 8 (16,7) | р=0,0196 |

Данные таблицы 2 показывают, что у пациентов с ССД в значительной степени нарушены процессы сосудистой проницаемости, проявляющиеся статистически значимо чаще выявляемым общим отеком конъюнктивы (р=0,0016) и отложение гемосидерина (р=0,0196) в сравнении с контролем.

Особенности циркуляции крови в микрососудах бульбарной конъюнктивы представлены в таблице 3.

При ССД степень ВСАЭ в артериолах значительно больше (0,6±0,07) в сравнении с группой контроля (0,1±0,05, р<0,0001) за счет более часто выявляемой первой степени ВСАЭ (57,8 %) в сравнении с теми, кто не страдал ССД (10 %, р<0,0001). ВСАЭ в капиллярах при ССД также значительно выше (1,9±0,13) в сравнении с контролем (1±0,13, р<0,0001) за счет более частого выявления третьей (22,9 %) и четвертой (4,2 %) степеней ВСАЭ в сравнении с контролем, где подобные степени не были обнаружены (р=0,001). В венулах при ССД выявляли более высокие значения ВСАЭ (2±0,1) за счет обнаружения второй степени ВСАЭ в 62,5 %, в сравнении с контролем (1,6±0,2, р=0,0287), где чаще регистрировали первую степень ВСАЭ (53,3 %, р=0,0025).

| Признак | Контроль, n=30 | Пациенты с ССД, n=48 | Уровень статистической значимости, р |

|---|---|---|---|

| ВСАЭ в артериолах | 0,1±0,05 | 0,6±0,07 | р<0,0001 |

| Агрегация в артериолах: нет | |||

| ВСАЭ в капиллярах | 1±0,13 | 1,9±0,13 | р<0,0001 |

| Агрегация в капиллярах: нет | |||

| ВСАЭ в венулах | 1,6±0,2 | 2±0,1 | р=0,0287 |

| Агрегация в венулах: нет |

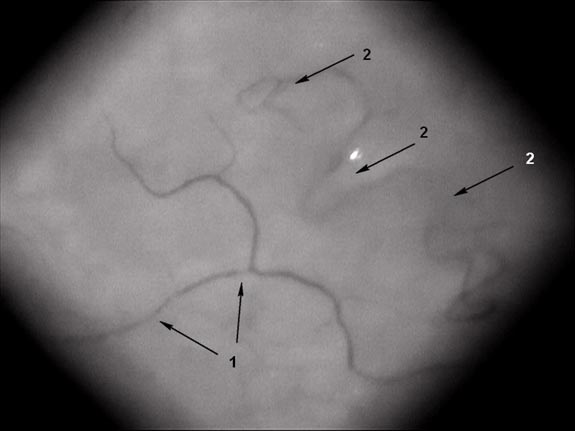

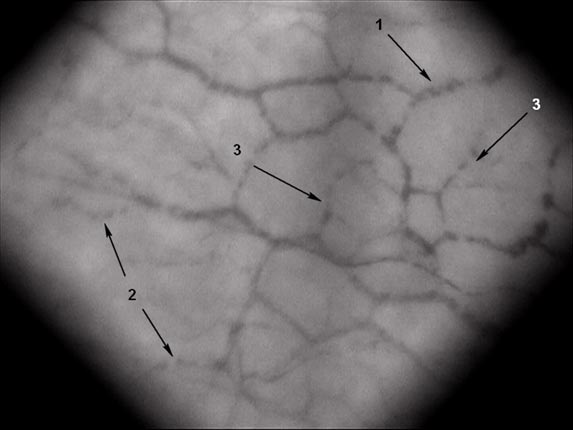

Для примера, на рисунках 1 и 2 приводим микрофотографии фрагментов микроциркуляторного русла пациентов с ССД, демонстрирующие повышенную сосудистую проницаемость и высокие степени ВСАЭ.

Широкое внедрение в клиническую ревматологическую практику КНЛ для исследования процессов МЦ при ССД обусловлено простотой и быстротой применения этого метода, воспроизводимостью результатов, неинвазивностью, легкостью интерпретации получаемых данных. Другой прямой метод прижизненного исследования МЦР - конъюнктивальная микроскопия - при ССД был, по-нашему мнению незаслуженно, отодвинут на второй план. Имея те же преимущества, что и КНЛ: неинвазивность, быстрота обследования пациента и воспроизводимость результатов, этот метод дает возможность получать более разносторонние и разнообразные сведения о МЦР и МЦ, обеспечивая визуализацию всех видов микрососудов, а не только капилляров, оценивать микрогемореологию и сосудистую проницаемость. А это затрудняет интерпретацию и требует принципиально иных подходов к обработке полученных данных, чем при КНЛ.

Рис. 2. Фрагмент микроциркуляторного русла конъюнктивы, увеличение × 96. Пациентка А. 51 лет.

Страдает ССД хронического течения 5 лет, длительность сосудистого и суставного синдромов - 4,2 лет, кожного - 5 лет, легочного синдрома - 2,3 лет. СОЭ на момент обследования - 14 мм/час.

Мутность фона конъюнктивы, 1 - неравномерность кровотока в посткапиллярной венуле, ВСАЭ 1-2-й степени, 2 - участок локального отека, размытость контуров сосуда

Рис. 3. Фрагмент микроциркуляторного русла конъюнктивы, увеличение × 96. Пациентка П. 55 лет.

Страдает ССД хронического течения 13 лет, длительность сосудистого и кожного синдромов - 13 лет, легочного синдрома - 3 мес., общие симптомы - 10 мес. СОЭ на момент обследования - 52 мм/час.

Центральная зона конъюнктивы, нарушение ангиоархитектоники, вновь образованные недифференцированные сосуды создают картину сотов (сети), визуализируется распространенная ВСАЭ различной степени выраженности: 1 - 2-я степень ВСАЭ, 2 - 2-3-я степень ВСАЭ, 3 - 3-4-я степень ВСАЭ

С 1976 года по предложению сотрудников Калининского медицинского института (В.С. Волковым и соавт.) состояние МЦ при конъюнктивальной микроскопии стали оценивать в баллах [2]. Большинство исследователей, применяли и продолжают применять этот алгоритм, предложенный В.С. Волковым (1976 г.) и далее усовершенствованный и запатентованный В.И. Козловым (2006 г.) [6, 7], включающий качественную и полуколичественную характеристику совокупности микрососудов, кровотока в них и пассажа крови в артериолах, капиллярах и венулах. Однако при современном развитии компьютерной и цифровой техники появилась возможность не только лучшей визуализации микрососудов при КМ, но и разработаны новые подходы к анализу процессов сосудистой проницаемости и микрогемореологии, которые и были применены нами в данном исследовании.

Результаты показали, что сосудистая проницаемость при ССД была значительно увеличена в сравнении с контролем. Распространенный отек конъюнктивы с формированием мутного фона статистически значимо чаще выявляли среди пациентов с ССД (25 %) в сравнении с контролем (10 %, р=0,0016). Этот феномен ряд авторов объясняют повышением проницаемости стенки сосуда для белков плазмы крови [3, 5, 13], однако при ССД, за счет активации фиброобразования с избыточным отложением коллагена и других компонентов экстрацеллюлярного матрикса в тканях [1], мутность конъюнктивы может иметь несколько патогенетических механизмов. У 16,7 % пациентов отмечали отложение периваскулярно гемосидерина, что представляет собой следующий этап деградации вышедших в ткань эритроцитов, что совпадает с КНЛ-данными [5, 12], среди лиц контрольной группы этот феномен зафиксирован не был (р=0,0196).

Процедура КМ позволяет оценивать микрогемореологию in vivo, что в условиях повышенного фиброзообразования, уменьшения среднего диаметра микрососудов, деструкции и потери капилляров, является крайне важным параметром, который можно оценивать в динамике под влиянием лечения. Повышение вязкости крови на уровне микроциркуляции способствует блокировке еще функциональных капилляров, что усугубляет уже имеющуюся ишемию тканей. Результаты КМ показали усиление ВСАЭ в группе пациентов с ССД во всех видах микрососудов в сравнении с контрольной группой. Наибольшие степени ВСАЭ (3 - изменение кровотока по типу "сосиски" - 22,9 % и 4 - по типу "фасоль" - 4,2 %) зафиксированы именно в капиллярах. В венулах среди пациентов с ССД преобладала 2 степень ВСАЭ, в сравнении с контролем, где преобладала 1-й степень (р=0,0025), что является нормой. Капилляры, имея наименьший диаметр, также как и венулы с минимальной скоростью внутрисосудистого кровотока в норме могут демонстрировать у небольшого количества лиц 1, а иногда и 2-й степени ВСАЭ, что и было выявлено у пациентов контрольной группы. При ССД микрогемореологические параметры были значительно нарушены.

Таким образом, конъюнктивальная микроскопия в современном исполнении (за счет развития оптики, цифровой фото- и видеоаппаратуры) и разработки методологических подходов к анализу видеоизображения фрагментов бульбарной конъюнктивы обладает высокой информативностью, открывает новые горизонты перед исследователями для поиска ранних МЦ-маркеров ССД, параметров, наблюдая за которыми можно прогнозировать и оценивать скорость прогрессирования патологического процесса.

Выводы

|

|

|

Метод конъюнктивальной биомикроскопии является высокоинформативным в диагностике МЦ-расстройств при ССД.

Основные изменения в МЦ при ССД, выявленные методом КМ заключаются в повышении сосудистой проницаемости и усиления ВСАЭ во всех видах микрососудов.

Литература |

|

1. Ананьева Л.П. Ранняя системная склеродермия - современный алгоритм диагностики (лекция) // Научно-практическая ревматология. - 2012. - Т. 5, № 2. - С. 87-93.

1. Ананьева Л.П. Ранняя системная склеродермия - современный алгоритм диагностики (лекция) // Научно-практическая ревматология. - 2012. - Т. 5, № 2. - С. 87-93.  2. Волков В.С., Высоцкий Н.Н., Троцюк В.В., Мишин В.И. Оценка состояния микроциркуляции методом конъюнктивальной биомикроскопии // Клиническая медицина. - 1976. - № 7. - С. 115-119.

2. Волков В.С., Высоцкий Н.Н., Троцюк В.В., Мишин В.И. Оценка состояния микроциркуляции методом конъюнктивальной биомикроскопии // Клиническая медицина. - 1976. - № 7. - С. 115-119. 3. Гусева Н.Г., Алекперов Р.Т., Невская Т.А., Раденска-Лоповок С.Г. Патология сосудов при системной склеродермии // Вестник Российской АМН. - 2003. - № 7. - С. 34-38.

3. Гусева Н.Г., Алекперов Р.Т., Невская Т.А., Раденска-Лоповок С.Г. Патология сосудов при системной склеродермии // Вестник Российской АМН. - 2003. - № 7. - С. 34-38.  4. Жмеренецкий К.В., Кузьмин И.Н., Сиротин Б.З., Каплиева Е.В., Сиротина З.В. Внутрисосудистая агрегация эритроцитов (sludge-phenomen) в сосудах микроциркуляторного русла подростков с лабильной артериальной гипертензией. "Доказательная медицина - основа современного здравоохранения": Материалы XII Международного конгресса, 29-31 мая 2013 г., Хабаровск: Ред.-изд. центр ИПКСЗ, 2013. - С. 137-138.

4. Жмеренецкий К.В., Кузьмин И.Н., Сиротин Б.З., Каплиева Е.В., Сиротина З.В. Внутрисосудистая агрегация эритроцитов (sludge-phenomen) в сосудах микроциркуляторного русла подростков с лабильной артериальной гипертензией. "Доказательная медицина - основа современного здравоохранения": Материалы XII Международного конгресса, 29-31 мая 2013 г., Хабаровск: Ред.-изд. центр ИПКСЗ, 2013. - С. 137-138. 5. Ковганич Т.А. Сравнительная оценка состояния микроциркуляторного русла ногтевого ложа и бульбарной конъюнктивы у больных системной склеродермией с различными вариантами клинического течения // Український ревматологічний журнал. - 2006. - Т. 23, № 1. - С. 11-16.

5. Ковганич Т.А. Сравнительная оценка состояния микроциркуляторного русла ногтевого ложа и бульбарной конъюнктивы у больных системной склеродермией с различными вариантами клинического течения // Український ревматологічний журнал. - 2006. - Т. 23, № 1. - С. 11-16.  6. Козлов В.И., Азизов Г.А., Гурова О.А. Способ биомикроскопического исследования микрососудов конъюнктивы глазного яблока // Патент РФ № 2269288, 2004. Бюл. 14.

6. Козлов В.И., Азизов Г.А., Гурова О.А. Способ биомикроскопического исследования микрососудов конъюнктивы глазного яблока // Патент РФ № 2269288, 2004. Бюл. 14. 7. Козлов, В. И. Система микроциркуляции крови: клинико-морфологические аспекты изучения // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - 2006. - Т. 5, № 1 (19). - С. 84-101.

7. Козлов, В. И. Система микроциркуляции крови: клинико-морфологические аспекты изучения // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - 2006. - Т. 5, № 1 (19). - С. 84-101. 8. Корнеева Н.В. Микроциркуляция и сосудистая проницаемость у ранее куривших пациентов с ишемической болезнью сердца // Профилактическая медицина. - 2017. - Т. 20, № 6. - С. 62-67.

8. Корнеева Н.В. Микроциркуляция и сосудистая проницаемость у ранее куривших пациентов с ишемической болезнью сердца // Профилактическая медицина. - 2017. - Т. 20, № 6. - С. 62-67.  9. Ланг Т.А., Сесик М. Как описывать статистику в медицине. Руководство для авторов, редакторов и рецензентов / Пер. c англ. под ред. Леонова В.П. - М.: Практическая Медицина, 2011. - 480 с.

9. Ланг Т.А., Сесик М. Как описывать статистику в медицине. Руководство для авторов, редакторов и рецензентов / Пер. c англ. под ред. Леонова В.П. - М.: Практическая Медицина, 2011. - 480 с.  10. Российские клинические рекомендации "Ревматология" / Под ред. академика РАН Е. Л. Насонова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 464 с.

10. Российские клинические рекомендации "Ревматология" / Под ред. академика РАН Е. Л. Насонова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 464 с.  11. Сиротин Б.З., Корнеева Н.В. Проницаемость сосудов и внутрисосудистая агрегация эритроцитов у лиц молодого возраста, отказавшихся от курения // Терапевтический архив. - 2017. - Т. 89, № 4. - С. 35-38.

11. Сиротин Б.З., Корнеева Н.В. Проницаемость сосудов и внутрисосудистая агрегация эритроцитов у лиц молодого возраста, отказавшихся от курения // Терапевтический архив. - 2017. - Т. 89, № 4. - С. 35-38.  12. Хитрая Е.Г. Клиническая значимость биомикроскопических методов исследования при системной склеродермии и близких заболеваниях: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - М., 1991. - 26 с.

12. Хитрая Е.Г. Клиническая значимость биомикроскопических методов исследования при системной склеродермии и близких заболеваниях: автореф. дисс. … канд. мед. наук. - М., 1991. - 26 с.  13. Cervini C., Grassi W. Raynaud's phenomenon // Rheumatol. Europe. - 1996. - Vol. 25, № 3. - Р. 111-113.

13. Cervini C., Grassi W. Raynaud's phenomenon // Rheumatol. Europe. - 1996. - Vol. 25, № 3. - Р. 111-113.  14. Maricq H.R., Valter I. A working classifcation of scleroderma spectrum disorders: a proposal and the results of testing on a sample of patients // ClinExp Rheumatol. - 2004. - Vol. 22, № 3. - Р. 5-13.

14. Maricq H.R., Valter I. A working classifcation of scleroderma spectrum disorders: a proposal and the results of testing on a sample of patients // ClinExp Rheumatol. - 2004. - Vol. 22, № 3. - Р. 5-13. 15. Sebastiani M., Manfredi A., Vukatana G., Moscatelli S., Riato L., Bocci M., Iudici M., Principato A., Mazzuca S., Del Medico P., De Angelis R., D'Amico R., Vicini R., Colaci M., Ferri C. Predictive role of capil-laroscopic skin ulcer risk index in systemic sclerosis: a multicentre validation study // Ann Rheum Dis. - 2012. - № 71. - Р. 67-70. DOI:10.1136/annrheumdis-2011-200022.

15. Sebastiani M., Manfredi A., Vukatana G., Moscatelli S., Riato L., Bocci M., Iudici M., Principato A., Mazzuca S., Del Medico P., De Angelis R., D'Amico R., Vicini R., Colaci M., Ferri C. Predictive role of capil-laroscopic skin ulcer risk index in systemic sclerosis: a multicentre validation study // Ann Rheum Dis. - 2012. - № 71. - Р. 67-70. DOI:10.1136/annrheumdis-2011-200022.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Выводы |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»