2021 год № 2

Обмен опытом

2Кузбасская областная клиническая больница им. С.В. Беляева, 650099, пр. Советский, 58, тел. 8-(4212)-36-42-84, г. Кемерово;

3Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров, 652509, ул. Микрорайон 7, 9, тел./факс 8-(384 56)-2-40-50, г. Ленинск-Кузнецкий

Резюме:

Ключевые слова:

2Kemerovo Regional Clinical Hospital. S.V. Belyaeva, Kemerovo;

3Kuzbass Clinical Center for Miners' Health, Leninsk-Kuznetsky

Abstract:

Key words:

Введение |

|

|

Меланома - злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментобразующих клеток. Название "меланома" предложил Robert Jarswell (1898) [4].

Наиболее часто меланома развивается на коже лица, туловища, конечностей. Возможна внекожная локализация процесса - в кишечнике, сетчатке глаза. Редкая локализация меланом - оболочки головного и спинного мозга. Первое упоминание о меланомах мозговых оболочек принадлежит Rokitanski (1861) и Jibson (1957) [4]. Частота метастатического поражения головного мозга при меланоме - 6,5 % [3].

Солитарная меланома проявляется в виде метастатического поражения головного мозга у 37-50 % пациентов. Супратенториальные метастазы наблюдаются в 80-85 % случаев, метастазы в мозжечке - в 10-15 %, в стволе мозга - в 3-5 %, в мозговых оболочках - в 1-2 %, множественные метастазы - в 50-63 % [5, 6].

Клиническкий случай

|

|

|

В качестве клинико-анатомического примера приводим случай диффузного меланоматоза мягких оболочек головного мозга.

Пациентка N., 44 лет, 10.04.2017 г. переведена в ГАУЗ КОКБ им. Беляева из районного центра Кемеровской области. Анамнез заболевания: с ноября 2016 года пациентку беспокоит диффузная головная боль пульсирующего характера, которая кратковременно купировалась анальгетиками (анальгин, пенталгин Н). С декабря 2016 г. отмечено нарастание интенсивности и частоты приступов, появление на высоте головной боли, тошнота и рвота. При обследовании (МРТ головного мозга от 11.02.2017 г.) выявлена умеренная внутренняя заместительная гидроцефалия, очаговые изменения субкортикальных отделов правой теменной доли, вероятно, постишемического характера, субкортикальный очаг в базальных отделах левой лобной доли неясного генеза, небольшие участки перивентрикулярного лейкоареоза. После курса сосудисто-метаболической и антибактериальной терапии динамики в состоянии пациентки не наблюдалось. Со слов родственников, в конце марта появились странности в поведении - многократное повторение бытовых действий, о которых забывала (по утрам 3-4 раза чистила зубы, неоднократно завтракала). При этом пациентка самостоятельно ходила на работу и возвращалась домой, выполняла профессиональную деятельность (приемщик-контролер готовой продукции на предприятии пищевой промышленности). Повторяющиеся расстройства оперативной памяти послужили причиной для госпитализации 28.03.17 в неврологический стационар с диагнозом: "Цереброваскулярная болезнь. Дисциркуляторная энцефалопатия, декомпенсация. Выраженный вестибуло-атактический синдром, зрительные нарушения. Гипоплазия левой позвоночной артерии".

Для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения 10.04.17 переведена в ГАУЗ "Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева" с диагнозом: "Дисциркуляторная субкортикальная энцефалопатия с поражением правой теменной доли, базальных отделов левой лобной доли с небольшими участками перивентрикулярного лейкоареоза; медленно прогрессирующее течение. Выраженные когнитивные нарушения подкоркового типа, апатико-абулический синдром. Сопутствующие заболевания: Постпрандиальный дистресс-синдром. Гипоплазия левой позвоночной артерии". При поступлении в неврологическом статусе: дезориентирована в месте и времени, отсутствует память на текущие и ближайшие события - за последние 2-3 недели; выраженные симптомы внутричерепной гипертензии, менингеальные знаки - ригидность мышц шеи до 2 см, симптом Кернига до угла 100°. Нистагм мелкоразмашистый горизонтальный при взгляде в стороны, других симптомов поражения краниальных нервов не выявлено. Парезов нет. Рефлексы живые. Симметричные. Патологических пирамидных кистевых и стопных знаков нет. Чувствительность не расстроена. Пальценосовую пробу выполняет с интенционным тремором и мимопопаданием, больше слева; пяточно-коленную - с интенционным тремором слева. В позе Ромберга неустойчива (отклоняется во всех направлениях).

Результаты лабораторно-инструментального обследования: Общий анализ крови от 11.04.17 - без патологических изменений. Биохимический анализ крови от 11.04.17 - без патологических изменений. Посев крови на стерильность от 12.04.17 - данных за наличие септического процесса не выявлено. Анализ цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) от 12.04.17: давление около 300 мм водн. ст.; цвет - ксантохромный, с примесью крови; прозрачность - мутная; белок методом ПГК - 3,74 г/л; цитоз - 52/3 (75 % лимфоцитов). Анализ ЦСЖ методом ПЦР от 14.04.17 - вирус простого герпеса, цитомегаловирус, токсоплазмоз, вирус Эпштейна-Барр не выявлены. Посев ЦСЖ на КУМ от 24.04.17 - результат отрицательный. УЗИ органов брюшной полости от 12.04.17 - визуализируются раздутые, атоничные петли кишечника, преимущественно слева. ЭХО-КГ от 12.04.17 - без патологических изменений.

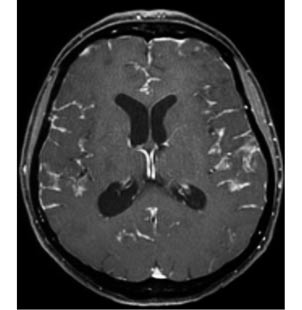

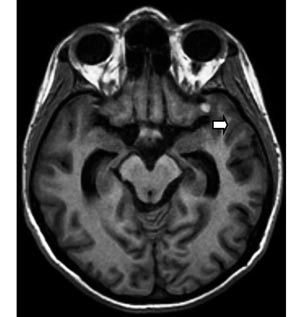

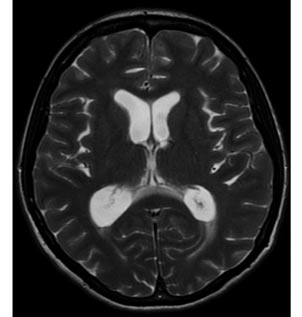

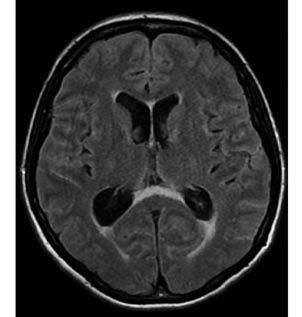

МРТ головного мозга и шейного отдела спинного мозга от 12.04.17, выполненная на магнитно-резонансном томографе Brivo MR355 с напряженностью поля 1,5 Тесла (GE Healthcare); контрастирование внутривенное: OMNISCAN®, 20 mL (GE Healthcare); использованы импульсные последовательности T2, FLAIR, DWI, T2*, T1 3D_FSPGR с изотропным разрешением 1 мм/пиксель. Наиболее информативными оказались Т1-срезы с контрастным усилением, на которых отчетливо визуализировалась накопившая контраст мягкая мозговая оболочка головного и шейного отдела спинного мозга. В непосредственной близости от мягкой мозговой оболочки в веществе больших полушарий визуализированы три мелких - до 5 мм в поперечнике - округлых очага, накапливающих контраст (вариант лептоменингеального вовлечения по ходу периваскулярных пространств кровеносных сосудов мозга малого калибра) (рис. 1). Один из этих очагов имел высокий Т1-сигнал на доконтрастном скане, что характерно для меланинового пигмента. Однако нельзя исключить интрамедуллярное кровоизлияние (рис. 2). Отмечены признаки внутричерепной гипертензии в виде расширения полостной системы головного мозга - ширина третьего желудочка 9 мм (рис. 3), расширения периоптических ликворных пространств с характерной вертикальной извитостью зрительных нервов, умеренного трансэпендимального перивентрикулярного отека (рис. 4).

Рис. 1. Аксиальный постконтрастный Т1 3D_FSPGR-срез на уровне боковых желудочков. Мягкая мозговая оболочка хорошо визуализируется, повторяя конфигурацию рельефа полушарий (визуальный симптом "sugar coating" или "сахарной пудры/глазури")

Рис. 2. Аксиальный доконтрастный Т1 3D_FSPGR-срез. Нативно Т1-гиперинтенсивный очаг у полюса левой височной доли

Консультация нейрохирурга от 12.04.17: показаний для проведения шунтирующей операции по поводу внутричерепной гипертензии не выявлено. Консультация офтальмолога от 12.04.17: диск зрительного нерва бледно-розовый, границы четкие; артерии в калибре не изменены, вены немного расширены, ход обычный; в макулярной зоне рефлексы физиологические; ангиопатия сетчатки; предметное зрение сохранено, цвета различает. Консультация тубменингеолога от 20.04.17: посев ликвора на МБТ - результат отрицательный, данных за туберкулёзный процесс не выявлено.

У пациентки диагностированы: "Геморрагический менингоэнцефалит. Диффузный лептоменингит неуточненной этиологии. Синдром внтуричерепной гипертензии. Синдром когнитивных нарушений. Стволовой синдром. Диффузный лептоменингиальный глиоматоз". Проводилась посиндромная (дезинтоксикационная, дегидратационная) терапия, пульс-терапия преднизолоном (суммарно 10 г), терапия антибактериальными (полусинтетические пенициллины, фторхинолоны), противогрибковыми, противовирусными средствами. Динамика отрицательная. 13.05.17 в 09:15 зафиксирован срыв ритма на фибрилляцию желудочков с последующей асистолией. Реанимационные мероприятия в полном объеме течение 30 минут оказались неэффективными, в 09:45 констатирована биологическая смерть.

Рис. 3. Аксиальный Т2-взвешенный срез. Боковые желудочки головного мозга расширены

Рис. 4. Аксиальный FLAIR-срез. Трансэпендимальный перивентрикулярный отек

Заключительный диагноз: "Геморрагический менингоэнцефалит. Диффузный лептоменингит неуточнённой этиологии. Синдромы внутричерепной гипертензии, когнитивных нарушений, стволовый, тетрапареза. Отёк головного мозга".

Выписка из протокола патологоанатомического вскрытия

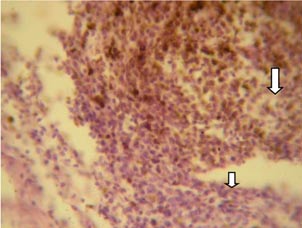

Макроскопическое исследование: мягкие ткани головы и кости черепа визуально без повреждений. Твердая мозговая оболочка белесоватая, тонкая, выраженно напряжена. В синусах жидкая тёмная кровь. Полушария головного мозга и мозжечка симметричные, дряблые. Мягкие мозговые оболочки утолщены за счет отека, сероватые, с буроватыми участками, полнокровные, с очаговыми кровоизлияниями. На серийных разрезах во всех долях имеются неправильные очаговые некрозы серого вещества с захватом белого до 2-3 см в диаметре, с точечными кровоизлияниями. На базальных поверхностях полушарий - выраженная циркулярная борозда от вклинения в дуральную воронку. В легких - экссудативная пневмония с микроабсцедированием, двухсторонняя субтотальная пневмония. Микроскопическое исследование: головной мозг - мягкая мозговая оболочка утолщена за счет разрастаний комплексов клеток типа эпителиоидных, с умеренно полиморфными ядрами, с неравномерным распределением хроматина. Во многих клетках, в цитоплазме - отложения бурого пигмента, дифференциальная окраска на железо - отрицательна. По периферии и среди опухолевых комплексов - кровоизлияния, отложения гемосидерофагов (рис. 5).

На основании данных вскрытия, гистологического исследования поставлен диагноз: "Диффузная меланома мягкой мозговой оболочки головного мозга с выраженным отеком головного мозга, дислокацией ствола. Двухсторонняя субтотальная фибринозно-гнойная пневмония, распространенные фокусы некроза ткани".

Таким образом, представленное клиническое наблюдение свидетельствует о значительных трудностях прижизненной диагностики первичного менингеального меланоматоза, что соответствует литературным данным [7, 8].

Рис. 5. Мягкая мозговая оболочка увеличение Х400 - диффузный рост опухоли, состоящей из клеток с выраженной атипией

Подострое, в течение 6 месяцев прогрессирующее развитие внутричерепной гипертензии у пациентки среднего возраста обусловливало ориентацию врачей на диагностику опухоли головного мозга. Применение методов лучевой диагностики не представило убедительных доказательств данной патологии. В то же время исследование ЦСЖ указывало на специфический воспалительный процесс, обосновывавший гипотезу о наличии у пациентки диффузного лептоменингита [6], обнаруженного при МРТ головного мозга. Установлению правильного клинического диагноза на амбулаторном и госпитальном этапах препятствовали выраженный синдром внутричерепной гипертензии в сочетании с когнитивным дефицитом. Выявление первичного менингеального меланоматоза только при патологоанатомическом исследовании, свидетельствуют о том, что своевременная диагностика и лечение данной патологии в современных условиях чрезвычайно трудны, и заболевание, как правило, заканчивается летально [6]. Возможное решение проблемы заключается в разработке и совершенствовании методов нейровизуализации, создании эффективных химиотерапевтических препаратов, использовании диагностической биопсии и профилактической просветительной работы по ограничению пребывания населения в условиях ультрафиолетового облучения.

Литература |

|

1. Васин В.А., Васин И.В., Мнихович М.В. Первичная диффузная меланома мягкой мозговой оболочки // Архив патологии. - 2007. - № 2. - С. 42-43.

1. Васин В.А., Васин И.В., Мнихович М.В. Первичная диффузная меланома мягкой мозговой оболочки // Архив патологии. - 2007. - № 2. - С. 42-43. 2. Герасименко Г.А., Шагал Л.В., Барабанова М.А. и др. Диффузный менингеальный меланоматоз центральной нервной системы // Кубанский научный медицинский вестник. - 2014. - № 1 (143). - С. 196 -198.

2. Герасименко Г.А., Шагал Л.В., Барабанова М.А. и др. Диффузный менингеальный меланоматоз центральной нервной системы // Кубанский научный медицинский вестник. - 2014. - № 1 (143). - С. 196 -198. 3. Григорьев Д.Г., Бойко М.Ю., Талабаев М.В. и др. Первичная меланома головного мозга (случай из практики) // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. - 2012. - № 4 (16). - Р. 105-107.

3. Григорьев Д.Г., Бойко М.Ю., Талабаев М.В. и др. Первичная меланома головного мозга (случай из практики) // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. - 2012. - № 4 (16). - Р. 105-107. 4. Григорьев Д.Г., Черствый Е.Д. Новая гистологическая классификация опухолей центральной нервной системы // Здравоохранение. - 2008. - С. 105-107.

4. Григорьев Д.Г., Черствый Е.Д. Новая гистологическая классификация опухолей центральной нервной системы // Здравоохранение. - 2008. - С. 105-107. 5. Меланома (под редакцией У. Шарфмана). - М., 2013. - 240 с.

5. Меланома (под редакцией У. Шарфмана). - М., 2013. - 240 с. 6. Насхлеташвили Д.Р., Абсалямова О.В., Алешин В.А. и др. Практические рекомендации по лекарственному лечению метастатических опухолей головного мозга // Злокачественные опухоли. - 2015. - № 4 (cпецвыпуск). - С. 80-98.

6. Насхлеташвили Д.Р., Абсалямова О.В., Алешин В.А. и др. Практические рекомендации по лекарственному лечению метастатических опухолей головного мозга // Злокачественные опухоли. - 2015. - № 4 (cпецвыпуск). - С. 80-98. 7. Chang A.E., Karnell L.H., Menck H.R. The American College of Surgeons Commission on Cancer and the American Cancer Society. The National Cancer Data Base report on cutaneous and noncutaneous melanoma: a Abstract of 84, 836 cases from the past decade // Cancer. - 1998. - № 83. - Р. 1664-1678.

7. Chang A.E., Karnell L.H., Menck H.R. The American College of Surgeons Commission on Cancer and the American Cancer Society. The National Cancer Data Base report on cutaneous and noncutaneous melanoma: a Abstract of 84, 836 cases from the past decade // Cancer. - 1998. - № 83. - Р. 1664-1678. 8. Singh A.D., Turell M.E., Topham A.K. Uveal melanoma: trends in incidence, treatment, and survival // Ophthalmology. - 2011. - № 118. - Р. 1881-1885.

8. Singh A.D., Turell M.E., Topham A.K. Uveal melanoma: trends in incidence, treatment, and survival // Ophthalmology. - 2011. - № 118. - Р. 1881-1885.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Клиническкий случай |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»