2021 год № 2

Профилактическая медицина

2Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии, 680610, ул. Шевченко, 2, тел. 8-(4212)-32-54-13;

3Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, 680009, ул. Карла Маркса, 109б, тел. 8-(4212)-27-47-44, г. Хабаровск;

4Управление Роспотребнадзора по Амурской области, 675002, ул. Первомайская, 308, тел. 8-(4162)-52-56-29, г. Благовещенск;

5Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области, 679016, ул. Шолом-Алейхема, 17, тел. 8-(42622)-2-17-20, г. Биробиджан;

6Ростовский государственный медицинский университет, 344000, пер. Нахичеванский, 29, тел. 8-(863)-285-32-13, г. Ростов-на-Дону;

7Северо-Кавказская государственная академия, 369001, ул. Ставропольская, 36, тел. 8-(878)-220-23-98, г.Черкесск

Резюме:

Ключевые слова:

2Khabarovsk research institute of epidemiology and microbiology of the Federal service for surveillance on consumers rights protection and human wellbeing (Rospotrebnadzor);

3Khabarovsk Region Rospotrebnadzor regional office, Khabarovsk;

4Amur oblast Rospotrebnadzor regional office, Blagoveshchensk;

5Jewish autonomous district Rospotrebnadzor regional office, Birobidzhan;

6Rostov State Medical University, Rostov-on-Don;

7North Caucasus State Academy, 369001, Stavropol str., Cherkessk

Abstract:

Key words:

Введение |

|

|

По данным ВОЗ, более миллиарда жителей нашей планеты поражено геогельминтами [12]. В последнее время в Российской Федерации отмечена тенденция к увеличению пораженности некоторыми гельминтозами, в частности - токсокарозом. На большинстве территорий России сложились благоприятные природно-климатические и санитарно-гигиенические условия для формирования очагов этой инвазии [2].

Заболеваемость токсокарозом формируется за счет поддержания высокой численности собак при несоблюдении правил их содержания, отсутствии мер дезинвазии их экскрементов и во многом зависит от эколого-гельминтологического состояния среды обитания [6].

Токсокароз является трудно верифицируемым гельминтозом человека, о широте распространения которого среди населения можно судить по иммунологическим обследованиям. Серологические исследования, направленные на обнаружение специфических иммуноглобулинов класса G к Toxocara canis, сегодня остаются практически безальтернативными [1, 4]. Известно, что антитела к T.canis обнаруживаются через 4 дня - 4 недели после инвазирования и сохраняются в течение многих месяцев и даже лет [3, 5, 8].

Целью настоящего исследования является изучение эколого-эпидемиологических и санитарно-паразитологических аспектов токсокароза на Юге и Дальнем Востоке России.

Материалы и методы

|

|

|

Специалистами ФБУН "Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии" Роспотребнадзора в 2009-2019 гг. было проведено сероэпидемиологическое обследование 7 558 жителей Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области.

Специалистами ФБУН "Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии" Роспотребнадзора методом ИФА в 2012-2019 гг. было обследовано 5 304 человек из числа условно здоровых жителей Ростовской и Астраханской областей, Республик Адыгея и Карачаево-Черкесия, Краснодарского края.

Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам Toxocara canis проводили с использованием диагностических тест-систем "Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ" производства ЗАО "Вектор-Бест". Исследования проводили в соответствии с инструкциями производителя и МУК 4.2.3533-18 "Иммунологические методы лабораторной диагностики паразитарных болезней".

За тот же период исследовано санитарно-параитологическими методами 1 157 проб почвы территорий юга России в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

Для оценки эпидемиологической ситуации по токсокарозу использовали данные Государственных докладов "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения" в Российской Федерации за период 2008-2019 гг.

Для обработки полученных данных с целью подтверждения их статистической значимости применяли метод расчета стандартной ошибки выборки SE для оценки доли качественного признака в генеральной совокупности и метод доверительных интервалов (ДИ) для генеральной доли (относительной величины) p. Для проведения статистической обработки двух сравниваемых показателей в группах наблюдения, выраженных в процентах, применяли критерий Стьюдента (t). Различия считали достоверными при вероятности 95 % и выше (p<0,05).

Результаты и обсуждение

|

|

|

Важнейшим элементом в эпидемиологическом надзоре за токсокарозом является серологический мониторинг. Проведенное нами многолетнее иммунологическое обследование жителей Юга и Дальнего Востока России с целью выявления антител к антигенам T.canis выявило значительную долю серопозитивных лиц.

В результате исследований, проведенных сотрудниками ФБУН "Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии" Роспотребнадзора в 2012-2019 гг., среди обследованных жителей южного региона было выявлено 1 718 (32,4 %; 95 % ДИ: 31,13-33,65 %) серопозитивных лиц к T.canis (табл. 1).

| Территория | Количество обследованных | Из них серопозитивных | |

|---|---|---|---|

| абс. | % (95 % ДИ) | ||

| Ростовская область | 2 359 | 719 | 30,5 (28,62-32,34) |

| Республика Адыгея | 1 726 | 655 | 37,9 (35,66-40,24) |

| Республика Карачаево-Черкесия | 507 | 173 | 34,1 (30,00-38,25) |

| Астраханская область | 400 | 81 | 20,3 (16,31-24,19) |

| Краснодарский край | 312 | 90 | 28,8 (23,82-33,87) |

| Всего | 5 304 | 1 718 | 32,4 (31,13-33,65) |

Число серопозитивных лиц к антигенам токсокар, при учете суммарных многолетних показателей, колебалось от 20,3 % в Астраханской области до 37,9 % в Республике Адыгея. Данные сероэпидемиологического анализа условно здоровых лиц на Юге России свидетельствуют о приблизительно одинаковых и достаточно высоких значениях показателей серопозитивности на всех изучаемых территориях, что указывает на высокую частоту контакта населения с возбудителем токсокароза. Этому могут способствовать климатические условия региона, благоприятные для развития и циркуляции возбудителей токсокароза в очагах инвазии.

В результате исследований, проведенных сотрудниками лаборатории паразитологии ФБУН "Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии" Роспотребнадзора в 2010-2019 гг., иммуноглобулины класса G к антигенам T.canis были определены у 1 414 (18,7 %; 95 % ДИ: 17,83-19,59 %) обследованных жителей Приамурья. Серопозитивные лица были выявлены на всех территориях, охваченных данным исследованием (табл. 2).

| Территория | Количество обследованных | Выявлено серопозитивных | |

|---|---|---|---|

| абс. | % (95 % ДИ) | ||

| Хабаровский край | 7 110 | 1 284 | 18,1 (17,16-18,95) |

| Амурская область | 148 | 18 | 12,2 (6,90-17,43) |

| ЕАО | 300 | 112 | 37,3 (31,86-42,81) |

| Всего | 7 558 | 1 414 | 18,7 (17,83-19,59) |

Наибольшее число серопозитивных лиц было выявлено при обследовании населения ЕАО (37,3 %; 95 % ДИ: 31,86-42,81 %). При этом в Биробиджанском районе серопозитивными оказались 44,0 % (95 % ДИ: 34,27-53,73 %) обследованных жителей.

В Хабаровском крае самые высокие показатели серопозитивности населения были отмечены у жителей Бикинского (53,0 %; 95 % ДИ: 43,22-62,78 %), Хабаровского (28,1 %; 95 % ДИ: 23,63-32,62 %) районов и района имени Лазо (24,9 %; 95 % ДИ: 18,77-30,97 %). Полученные результаты указывают на высокую частоту выявления антител к антигенам токсокар среди сельского населения края. Вероятно, это обусловлено большим количеством собак (привязного содержания и охотничьих) на территории сел и частыми контактами людей с почвой при работе на приусадебных участках. В Амурской области подавляющее большинство обследованных составили жители г. Благовещенска, что, возможно, повлияло на полученные результаты.

Принято считать, что на южных территориях страны сформированы более благоприятные условия для созревания яиц геогельминтов, чем на территории Приамурья. Вероятно, это связано с более долгим периодом климатической зимы и более низкими показателями среднемесячных температур, характерными для дальневосточного региона. При этом, несмотря на более суровые климатические условия, статистические значимые различия показателей серопозитивности населения отдельных территорий Юга России и Приамурья выявлены не были. Так, антитела к антигенам T.canis были обнаружены в биологическом материале от жителей Хабаровского края в 18,1 % (95 % ДИ: 17,16-18,95 %) случаев, в Астраханской области - в 20,3 % (95 % ДИ: 16,31-24,19 %) (р>0,05; t=1,06). В Еврейской автономной области антитела к антигенам возбудителя токсокароза были выявлены в 37,3 % (95 % ДИ: 31,86-42,81 %) случаев, что сопоставимо с показателями серопозитивности населения Республики Адыгея - 37,9 % (95 % ДИ: 35,66-40,24 %) (р>0,05; t=1,97).

Важно отметить, что при проведении настоящего исследования антитела к возбудителю были выявлены, в том числе, и у населения Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края в 6,5 % (95 % ДИ: 4,08-8,92 %) случаев. Район расположен в северной части края и отличается суровым климатом, препятствующим созреванию яиц гельминтов в условиях открытого грунта. Здесь передача инвазии, вероятно, осуществляется через загрязненные овощи, выращенные в теплицах, удобряемых необеззараженными нечистотами. Также возможны случаи заражения населения, связанные с пребыванием в летнее время в других регионах Российской Федерации или за рубежом.

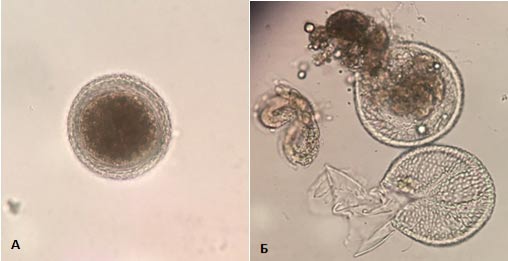

Широкая распространенность токсокароза, в первую очередь, связана с загрязнением почв яйцами Toxocara spp. [10]. Риск возрастает в зависимости от степени загрязнения окружающей среды, однако факторы риска могут отличаться в разных регионах [11]. Контаминация яйцами токсокар внешней среды создает важный резервуар инвазии, где может происходить заражение человека и животных [9]. Результаты санитарно-паразитологических исследований почв различных территорий Юга России (табл. 3) свидетельствуют о достаточно высокой их обсемененности яйцами токсокар (рис. 1).

| Территория | Число исследованных проб | Экстенсивный показатель (% положительных проб) | Интенсивность контаминации (яиц/кг почвы) | Доля жизнеспособных яиц токсокар (%) |

|---|---|---|---|---|

| Ростовская область | 527 | 21,1 | 26,7 | 4,17 |

| Республика Адыгея | 292 | 18,9 | 21,4 | 18,9 |

| Астраханская область | 94 | 30,0 | 15,2 | 8,0 |

| Краснодарский край | 113 | 10,9 | 3,5 | 0 |

| Карачаево-Черкесская Республика | 131 | 18,9 | 19,7 | 5,0 |

Выявляемость яиц гельминтов в среднем составила 20,0 %. Наибольший процент положительных проб был отмечен в Астраханской области - 30,0 %.

Интенсивность контаминации яйцами токсокар почвы колебалась от 3,5 экз/кг в Краснодарском крае до 26,7 экз/кг в Ростовской области (рис.). Следует отметить, что к наиболее важным нужно отнести показатель жизнеспособности выявленных паразитарных агентов, так как он определяет риск заражения человека [7]. Наиболее загрязненными представляются почвы территории Республики Адыгеи, так как они контаминированы жизнеспособными яйцами гельминтов в большей степени (18,9 %), что свидетельствует о высоком риске заражения населения и животных и широкой циркуляции возбудителя токсокароза на территории республики.

Несмотря на высокую экстенсивность контаминации почв Ростовской области (21,1 %), Астраханской области (30,0 %) и Карачаево-Черкесской Республики (18,9 %), жизнеспособность выявленных патогенов на данных территориях невысока и составляет 4,17 %; 8,0 % и 5,0 % соответственно. Тем не менее, эти данные подтверждают циркуляцию возбудителя на обследованных территориях. На территории Краснодарского края доля положительных проб составила 10,9 %, жизнеспособных яиц токсокар выявлено не было.

Оценивая состояние контаминации почвы ряда территорий Юга России яйцами Toxocara spp., можно констатировать, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативными показателями степени эпидемической опасности почвы, приведенными в СанПиН 2.1.7.1287 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", они характеризуются как эпидемически умеренно опасные.

Рис. 1. Яйца токсокар, выявленные при санитарно-паразитологическом исследовании почвы: А - яйцо на стадии одного бластомера; Б - выход личинки из жизнеспособного яйца. Увеличение: окуляр ×10, объектив ×100 (Хуторянина И.В., 2019 г.)

Следует отметить, что зональная приуроченность почвы с наибольшей эпидемиологической значимостью определена в отношении территорий селитебных зон населенных пунктов и территорий детских дошкольных учреждений. К основным источникам загрязнения почвы паразитарными агентами можно отнести бродячих и домашних собак.

Таким образом, полученные в ходе данного наблюдения результаты могут свидетельствовать о широком распространении токсокароза и вероятном несоответствии показателей регистрируемой и фактической заболеваемости токсокарозом населения обследованных территорий.

Результаты настоящего исследования подтверждают необходимость оптимизации диагностической подсистемы эпидемиологического надзора за токсокарозом, включая увеличение объема мониторинговых исследований и расширение контингента лиц, подлежащих серологическому скринингу. Данные меры позволят проводить своевременную оценку эпидемиологической ситуации на каждой конкретной территории.

Важнейшим элементом профилактики данного гельминтоза является гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленное на повышение их санитарной культуры и получение необходимых знаний о профилактике токсокароза и рациональном уходе за домашними животными, в том числе сбор и утилизация экскрементов при выгуле. Мероприятия по снижению риска заболевания токсокарозом требуют комплексного мультидисциплинарного подхода.

Литература |

|

1. Андреева А.О., Головченко Н.В., Журавлев А.С. Токсокароз у детей: эпидемиологические, клинические и лабораторные аспекты // Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение - 2020 - № 4 (9). - С. 670-675.

1. Андреева А.О., Головченко Н.В., Журавлев А.С. Токсокароз у детей: эпидемиологические, клинические и лабораторные аспекты // Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение - 2020 - № 4 (9). - С. 670-675.  2. Дарченкова Н.Н., Черникова Е.А., Миглиорини Л. Геогельминтозы в Российской Федерации // Медицинская паразитология - 2015 - № 2 - С. 51-54.

2. Дарченкова Н.Н., Черникова Е.А., Миглиорини Л. Геогельминтозы в Российской Федерации // Медицинская паразитология - 2015 - № 2 - С. 51-54. 3. Драгомерецкая А.Г., Иванова И.Б., Зайцева Т.А., Курганова О.П., Копылов П.В. О выявляемости антител к антигенам Toxocara canis у населения Приамурья в 2009-2015 гг. // Актуальные вопросы диагностики и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний на юге России: Материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. - г. Ростов-на-Дону, 13-14 октября 2016. - С. 62-65.

3. Драгомерецкая А.Г., Иванова И.Б., Зайцева Т.А., Курганова О.П., Копылов П.В. О выявляемости антител к антигенам Toxocara canis у населения Приамурья в 2009-2015 гг. // Актуальные вопросы диагностики и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний на юге России: Материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. - г. Ростов-на-Дону, 13-14 октября 2016. - С. 62-65. 4. Думбадзе О.С., Ермакова Л.А., Черникова М.П., Титирян К.Р. Токсокароз - актуальный гельминтоз для России // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. - 2017. - № 33. - С. 39-42.

4. Думбадзе О.С., Ермакова Л.А., Черникова М.П., Титирян К.Р. Токсокароз - актуальный гельминтоз для России // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. - 2017. - № 33. - С. 39-42.  5. Ермакова Л.А., Твердохлебова Т.И., Пшеничная Н.Ю. Диагностическая значимость иммуноферментного анализа при ларвальных гельминтозах (трихинеллез, эхинококкоз, токсокароз) // Профилактическая и клиническая медицина. - 2012. - № 3 (44). - С. 59-63.

5. Ермакова Л.А., Твердохлебова Т.И., Пшеничная Н.Ю. Диагностическая значимость иммуноферментного анализа при ларвальных гельминтозах (трихинеллез, эхинококкоз, токсокароз) // Профилактическая и клиническая медицина. - 2012. - № 3 (44). - С. 59-63.  6. Онищенко Г.Г. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2011 году: Государственный доклад. - М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. - 431 с.

6. Онищенко Г.Г. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2011 году: Государственный доклад. - М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. - 431 с. 7. Романенко Н.А., Падченко И.К., Чебышев Н.В. Санитарная паразитология. - М.: Медицина, 2000. - 319 с.

7. Романенко Н.А., Падченко И.К., Чебышев Н.В. Санитарная паразитология. - М.: Медицина, 2000. - 319 с.  8. Тумольская Н.И., Сергиев В.П., Лебедева М.Н. и др. Токсокароз. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика: Информационно-методическое пособие. - Новосибирск, 2004. - 48 с.

8. Тумольская Н.И., Сергиев В.П., Лебедева М.Н. и др. Токсокароз. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика: Информационно-методическое пособие. - Новосибирск, 2004. - 48 с. 9. Успенский А.В., Пешков Р.А., Горохов В.В, Горохова Е.В. Токсокароз в современных условиях // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - 2011. - № 2. - С. 3-6.

9. Успенский А.В., Пешков Р.А., Горохов В.В, Горохова Е.В. Токсокароз в современных условиях // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - 2011. - № 2. - С. 3-6. 10. Хуторянина И. В, Думбадзе О.С., Шишканова Л.В., Твердохлебова Т.И. Районирование некоторых территорий юга России по токсокарозу // Здоровье населения и среда обитания. - 2019. - № 5. - С. 41-44.

10. Хуторянина И. В, Думбадзе О.С., Шишканова Л.В., Твердохлебова Т.И. Районирование некоторых территорий юга России по токсокарозу // Здоровье населения и среда обитания. - 2019. - № 5. - С. 41-44. 11. Chen J., et al. Toxocariasis: a silent threat with a progressive public health impact // Infectious diseases of poverty. - 2018. - Vol. 7, № 1. - P. 59.

11. Chen J., et al. Toxocariasis: a silent threat with a progressive public health impact // Infectious diseases of poverty. - 2018. - Vol. 7, № 1. - P. 59. 12. World Health Organization. Soil-transmitted-helminth-infections//World Health Organization Website. - 2020. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections.

12. World Health Organization. Soil-transmitted-helminth-infections//World Health Organization Website. - 2020. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты и обсуждение |

|

Литература |

Оригинальная верстка  |

|

Телефон: (4212) 76-13-96

«Дальневосточный медицинский журнал»