2011 год № 1

Управление качеством медицинской помощи

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Здоровье работников - один из важнейших социальных индикаторов, определяющий не только качество и производительность труда, но и экономическую устойчивость государства [5].

Длительное и многократное воздействие факторов производственной среды, имеющих отклонения от гигиенических норм, в отдельности или в сочетании друг с другом, приводит к перенапряжению адаптационных механизмов, их срыву, способствует возникновению патологических процессов в организме, снижению повседневной активности и производительности труда, повышению уровня общей заболеваемости с временной нетрудоспособностью [6, 7, 10].

Болезни органов дыхания традиционно занимают первое место среди всех профессиональных заболеваний [1, 7, 8]. У работников железнодорожного транспорта болезни органов дыхания стоят на первом месте в структуре временной утраты нетрудоспособности и причин отстранения от рейсов. И это не случайно, поскольку суровые климатические условия Дальнего Востока в сочетании с работой на открытом воздухе, в условиях перепада температур и влажности, чрезмерных физических нагрузок на фоне интенсификации труда способствуют частым острым респираторным вирусным инфекциям и формированию хронических заболеваний бронхолегочной системы [1, 4, 6, 7].

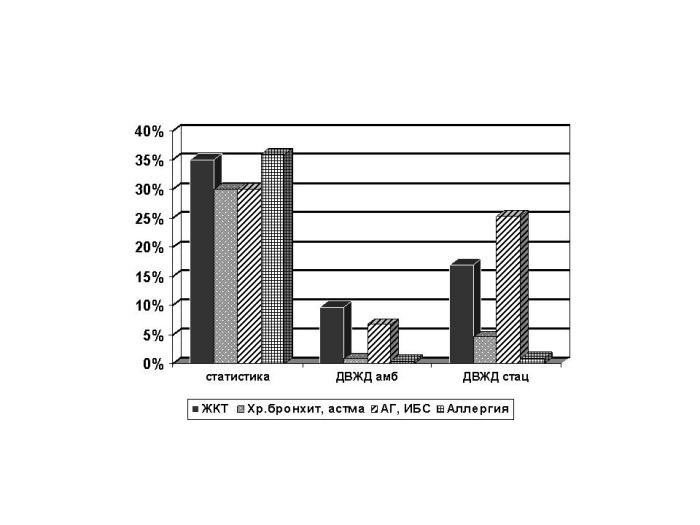

Однако, как видно рисунке 1, уровень распространенности профессионально обусловленной бронхолегочной и другой патологии на ДВОСТ жд гораздо ниже официальных данных [3].

Задачей нашего исследования явилось изучение медико-социальных причин недостаточной выявляемости соматической и респираторной патологии заболеваний у работников Дальневосточной железнодорожной дороги, с целью дальнейшей оптимизации и повышения качества оказания медицинской помощи лицам, имеющих воздействие вредных производственных факторов.

Материалы и методы |

|

|

С целью скринингового обследования и изучения особенностей формирования и выявления ранних стадий хронических заболеваний бронхолегочной системы и у работников ДВЖД нами была разработана оригинальная анкета на основе опросника GOLD 2004 года и анкеты по выявлению признаков бронхолегочных заболеваний, составленной Комитетом Британского Медицинского научного совета и утвержденной экспертами ВОЗ, 1974 года. В анкету дополнительно был включен ряд вопросов, с целью уточнения наличия производственных факторов, хронических заболеваний, качества обследования и оказания медицинской помощи. Статистическая обработка и анализ полученных результатов была выполнена с помощью программных пакетов Microsoft Office Excel 2003, "BioStat 2009 Professional". Достоверность различий определялись при помощи метода углового преобразования Фишера. Различия считались статистически достоверными при р< 0,05.

Результаты обсуждения |

|

|

Нами было проанкетировано 1037 человек: 562 работника ДВЖД на станции Хабаровк-1, 161 учащийся железнодорожных ВУЗов и 314 административных работников железнодорожного транспорта, не имеющих профессиональных вредностей в возрасте от 17 до 65 лет.

Рис. 1. Распространенность профессионально обусловленной патологии среди работников ДВЖД

Средний возраст работников ДВЖД составил 43,4±1,3 лет, у административных работников 41,9±0,8 лет. Стаж работы варьировал от 1 года до 45 лет. Основные характеристики групп представлены в табл. 1.

| Показатели | Учащиеся n = 161 | Рабочие ЖД n = 562 | Административно-хозяйственная n = 314 |

|---|---|---|---|

| М, % | 72,7 | 77,9 | 64,2 |

| Ж, % | 27,3 | 22,1 | 35,8 |

| Возраст | 20,2 ± 1,1 | 45,4 ± 1,3 | 41,9 ± 0,9 |

| Стаж работы | - | 17,9 ± 10,9 | 15,7 ± 9,6 |

| Курят, % | 48,4 | 76,4 | 53,2 |

| Количество сигарет в день | 14,4 ± 2,6 | 18,8 ± 4,0 | 13,5 ± 7,1 |

| Длительность курения, лет | 6,67 ± 3,9 | 16,4 ± 2,6 | 15,8 ± 7,07 |

| Индекс курящего человека | 166,4 ± 36,14 | 214,8 ± 9,3 | 162,1 ± 21,6 |

| Стаж (анамнез) курения, пачек/лет | 5,14 ± 3,8 | 24,33 ± 14,8 | 15,41 ± 9,2 |

| Наличие профессиональных вредностей | нет | да | нет |

В профессиональном плане работники ДВЖД были в равной степени представлены всеми основными профессиональными группами.

Как показал опрос, отмечается высокий процент курящих лиц не только среди работников ДВЖД, но и среди учащихся ВУЗов (76,4% и 48,4% соответственно). При этом распространенность курения среди лиц с высшим образованием составила 38%, в то время как при среднем или неполном образовании -89%. У мужчин - работников технических специальностей процент курящих достигает 92%. Курящие женщины составляют от 10% среди административных работников и до 32% среди рабочих специальностей. Длительность курения у работников дороги составила 16,4±2,6 лет (медиана составила 19 лет), что сопоставимо с административными работниками 15 ±7,07 лет.

Обращает на себя внимание достаточно большой стаж, распространенность и интенсивность табакокурения среди молодежи. Среди девушек курящих лиц отмечалось 72,7%, а среди юношей - 39,3%. В целом среди курящих лиц юноши составили 58,8% и 41,2% девушки. Необходимо отметить, что девушки оказались такими же активными курильщиками, как и юноши. Показатели, характеризующие активность курения, был несколько выше у девушек, хотя достоверной разницы не выявлено (табл. 2).

| Группы сравнения | Длительность курения | Индекс курящего человека | Анамнез курения, пачек/лет | Число сигарет в сутки |

|---|---|---|---|---|

| Юноши n= 58 | 5,6 ±1,2 | 166 ± 37,74 | 3,9 ± 1,32 | 13,8± 3,1 |

| Девушки n=24 | 6,2 ± 0,9 | 180 ± 22,67 | 5,14 ± 1,3 | 15 ± 2,1 |

Индекс курящего человека во всех группах превышает 160, т.е. все обследуемые находятся в группе риска по развитию ХОБЛ. Работники ДВЖД имеющие профессиональные вредности имеют максимальный индекс курения более 200 (мода и медиана равны 240), что свидетельствует о злостном курении обследуемых и неизбежном развитии ХОБЛ [2, 9].

Среди административных работников и учащихся также высок процент злостных курильщиков. Анамнез курения свидетельствует о том, что лица рабочих специальностей и административно-хозяйственной группы являются безусловными курильщиками. Анамнез курения > 10 пачка/лет является достоверным фактором риска развития ХОБЛ.

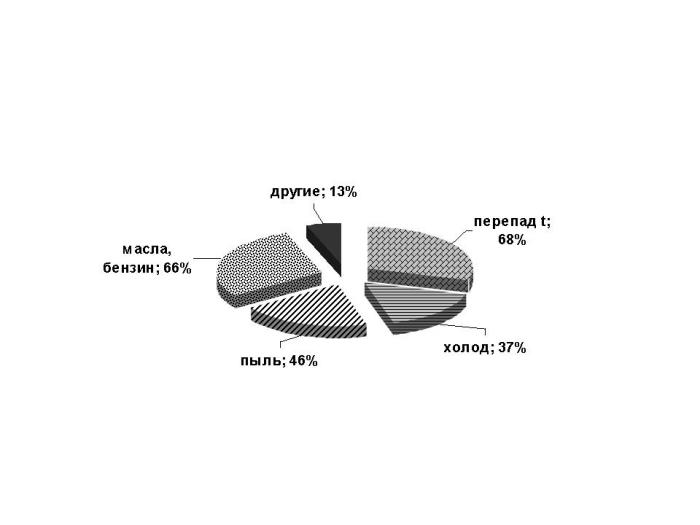

Профессиональные вредности по данным анкетирования отметили 96% работающих на железной дороге. Прежде всего, это пыль различного происхождения, перепады температуры, масла, бензин, сварка, работа на открытом воздухе. У большинства рабочих имеет место сочетание нескольких вредных факторов (рис. 2).

Рис. 2. Профессиональные вредности у работников Дальневосточной железной дороги

Кроме того, ряд работников за время своей трудовой деятельности сменили ряд железнодорожных профессий в связи с чем, имели контакт с различными промышленными поллютантами. Необходимо отметить, что данные профессиональные факторы имеют прямое отношение к развитию хронических заболеваний бронхолегочной системы [7, 10].

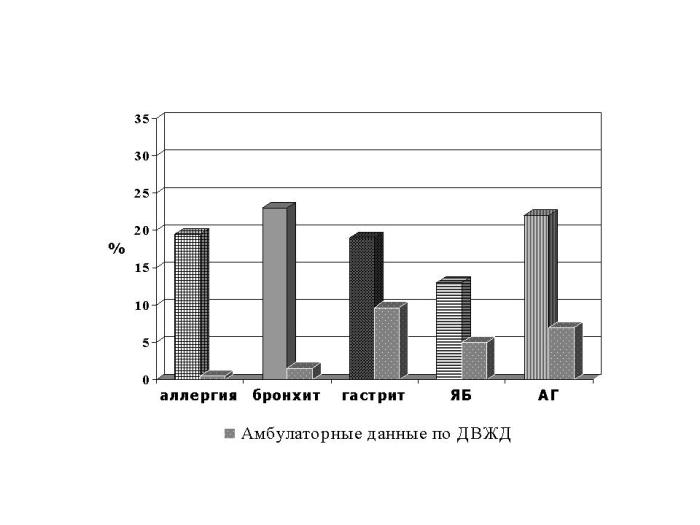

По данным опроса наличие хронических заболеваний отметили 85% респондентов. Чаще всего встречались гипертоническая болезнь 24,5%, гастрит- 19%, язвенная болезнь -13% и неожиданно высокий процент аллергических заболеваний - 19,5% и хронического бронхита -23% (рис. 3). При этом также отмечается высокий процент распространенности таких симптомов как свисты и хрипы в груди, достигающих в среднем 12,3% в группах работников железной дороги и служащих административного звена.

Рис. 3. Частота хронических заболеваний у работников ДВЖД по данным анкетирования

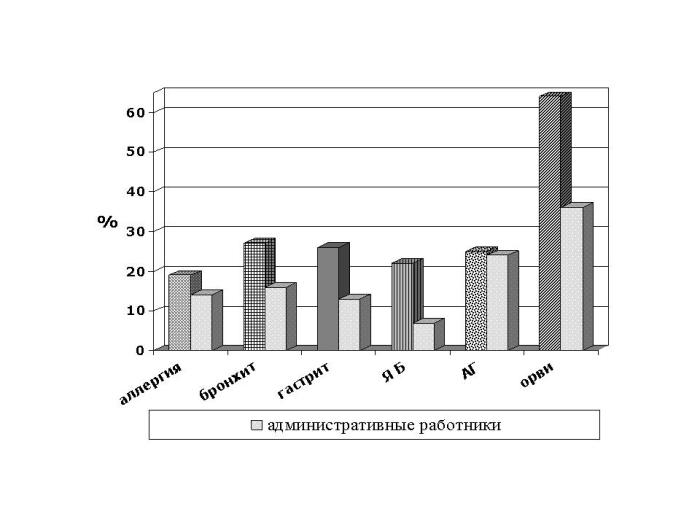

И если распространенность гипертонии среди технических и административных работников оказался одинаковым, то уровень остальных заболеваний был достоверно выше у работников технических специальностей (рис. 4).

Рис. 4. Распространенность соматической патологии среди технических и административных работников ДВЖД по данным анкетирования

Частота ОРВИ среди технических работников в 2-3 раза выше, чем у административных. Из них у 50% частота ОРВИ 1 раз в год, у остальных работников до 3 и более. У 79,1% ОРВИ сопровождается кашлем и выделением мокроты. В группе учащихся также оказалась высокая частота простудных заболеваний. До 2-х раз в год ОРВИ отметили 82,2% опрошенных, до 6 раз за год болеют ОРВИ 8,6%, и более 6 раз - 6,2%. При этом наличие кашля или мокроты при простудных заболеваниях отмечают 67% учащихся.

Мы постарались выяснить причину столь низких статистических показателей по распространенности бронхолегочной и другой патологии. Для чего респондентам было предложено ответить на вопросы о частоте обращения к врачам в случае заболеваний, и по каким причинам опрашиваемые не посещают специалистов в случае болезни.

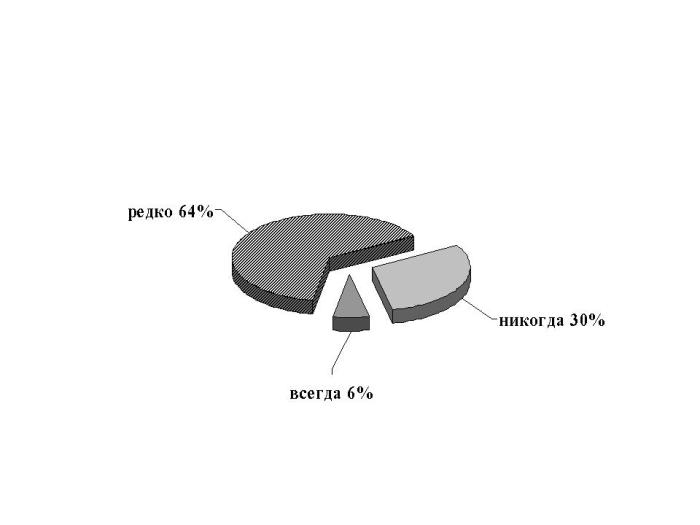

Как видно на рис. 5, более 90% опрошенных работников ДВЖД избегают посещения врача. В то же время женщины посещают врача в 2,2 раза чаще, чем мужчины.

Рис.5. Частота обращения к врачу работников ДВЖД

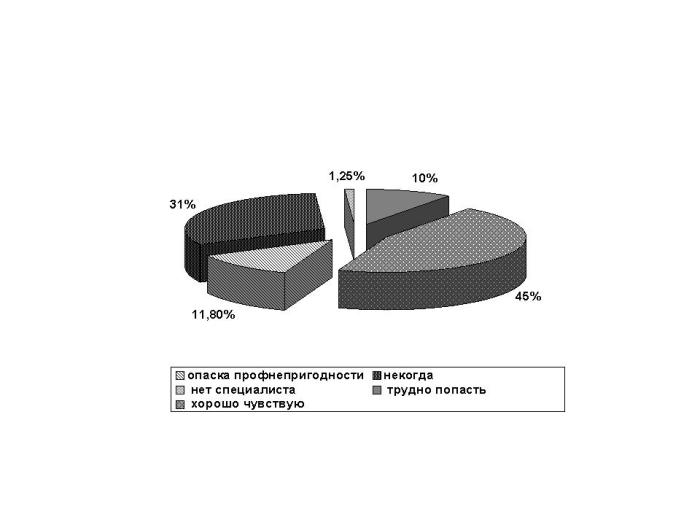

Причины, по которым опрошенные не обращаются к специалисту, представлены на рис. 6. Как видно основными причинами являются: недостаток времени и хорошее самочувствие (76%). На третьем месте среди причин низкого обращения к врачу стоит страх потерять работу (около 12%).

Невозможность получить квалифицированную консультацию отметили еще 10%. Отсутствие специалиста узкого профиля стоит на последнем месте. Таким образом, в каждом десятом случае пациент не может получить необходимую высококвалифицированную консультацию что, безусловно, сказывается на качестве осмотров, своевременной постановке и уточнении диагноза, отсутствии адекватного лечения и как следствие прогрессировании заболевания и нарушении трудоспособности работников дороги.

Подтверждением данной ситуации является показатель частоты выполнения ФВД у пациентов имеющих такие респираторные жалобы как хрипы или свисты, указывающих на возможное наличие обструктивного бронхита или бронхиальной астмы. По данным анкетирования только 26% таких респондентов когда-либо исследовали функцию внешнего дыхания.

Рис. 6. Основные причины низкого обращения к врачу работников ДВЖД

У большинства из них отсутствует пульмонологический диагноз. При этом 42,3% лиц имеющие свисты в груди или приступы удушья по данным анкетирования получают ингибиторы АПФ или ?-блокаторы, в том числе и лица с установленным диагнозом бронхиальной астмы, что является грубой ошибкой ведения таких пациентов [2, 8, 9].

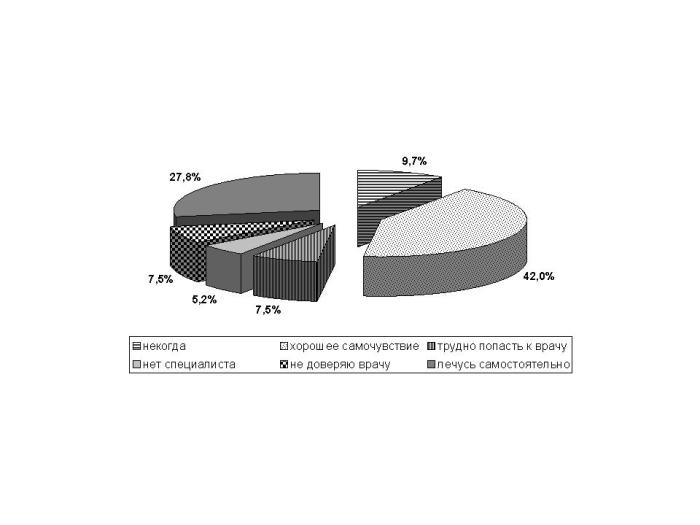

Среди учащихся в случае заболевания всегда обращаются к врачу только 7,5% опрошенных, по возможности- 15,8%, очень редко -27,8% и никогда -44,3%. Причины низкого обращения выглядят несколько иначе, чем у работающих лиц (рис. 7). Помимо основных причин низкой посещаемости в данном случае добавились недоверие к врачу 7,5% и самолечение почти в 28% случаев.

Рис. 7. Основные причины низкого обращения к врачу учащихся железнодорожных ВУЗов

В то же время, по результатам опроса даже при наличии специалистов многие пациенты не соблюдают врачебные назначения. При этом процент лиц приверженных рекомендациям врача выше среди административных работников и лиц с высшим образованием (89%). Среди рабочих ДВОСТжд данный показатель составляет 68,3%, остальные предпочитают самолечение и советы знакомых.

Выводы |

|

|

Таким образом, исследование показало, что недостаточная выявляемость соматической патологии связана как с субъективными, так и объективными причинами, такими как: низкой обращаемостью к врачу, отсутствию достаточного количества специалистов, их недостаточным уровнем профессиональной подготовки и как следствие недостаточно тщательным опросом и обследованием работников при медицинских осмотрах.

Менее 10% населения в случае заболевания обращаются за врачебной помощью. Одной из причин необращения у работников железнодорожного транспорта является страх потерять работу. Полученные данные необходимо учитывать врачам ведомственного здравоохранения в практической работе с данной категорией лиц.

Профессиональный фактор способствует достоверному росту распространенности ряда заболеваний и особенно бронхолегочной патологии среди работников ДВОСТжд. Значительная распространенность табакокурения является существенным дополнительным фактором в формировании хронических и частых простудных заболеваний среди данного контингента. В связи с чем, необходимо более активное внедрение программ, направленных на формирование здорового образа жизни среди населения.

Необходимо уделить особое внимание доступности медицинской помощи, подготовке и закреплению специалистов узкого профиля в отдаленных районах края, повышению профессиональной подготовки врачей общей практики, усилению внимания организации и проведению мероприятий по первичной и вторичной профилактике социально-значимых заболеваний с целью сохранения трудового долголетия граждан, оптимизации и повышения качества оказания медицинской помощи населению.

Список литературы |

|

Вильк М.Ф., Капцов В.А., Панкова В.Б. Профессиональный риск работников железнодорожного транспорта.- М. РЕИНФОР: 2008.- 447с.

Вильк М.Ф., Капцов В.А., Панкова В.Б. Профессиональный риск работников железнодорожного транспорта.- М. РЕИНФОР: 2008.- 447с. Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких / Пер. с англ. под ред. Белевского А.С. -М.: Атмосфера, 2009. - 100с.

Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких / Пер. с англ. под ред. Белевского А.С. -М.: Атмосфера, 2009. - 100с. Здоровье работников ОАО "РЖД", членов их семей, пенсионеров железнодорожного транспорта и деятельность негосударственных учреждений здравоохранения на Дальневосточной железной дороге в 2009 году". Статистический сборник. - Хабаровск, 2010.- 185с.

Здоровье работников ОАО "РЖД", членов их семей, пенсионеров железнодорожного транспорта и деятельность негосударственных учреждений здравоохранения на Дальневосточной железной дороге в 2009 году". Статистический сборник. - Хабаровск, 2010.- 185с. Перельман Ю.М., Колосов В.П., Приходько А.Г. Влияние климатических факторов на формирование и течение хронической обструктивной болезни легких // Хроническая обструктивная болезнь легких: Монография / под ред. А.Г. Чучалина (Серия монографий Российского респираторного общества). - М.: Атмосфера, 2008. - С.61-81.

Перельман Ю.М., Колосов В.П., Приходько А.Г. Влияние климатических факторов на формирование и течение хронической обструктивной болезни легких // Хроническая обструктивная болезнь легких: Монография / под ред. А.Г. Чучалина (Серия монографий Российского респираторного общества). - М.: Атмосфера, 2008. - С.61-81. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря № 2094-р. "Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года". Режим доступа http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econreg/investproject/doc20100309_011

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря № 2094-р. "Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года". Режим доступа http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econreg/investproject/doc20100309_011 Солохина Л.В. Научно-организационное обоснование основных направлений охраны здоровья работников Дальневосточной железной дороги в период социальных реформ. - Хабаровск: Издательство Хворова А.Ю., 2004. -247с.

Солохина Л.В. Научно-организационное обоснование основных направлений охраны здоровья работников Дальневосточной железной дороги в период социальных реформ. - Хабаровск: Издательство Хворова А.Ю., 2004. -247с. Цфасман А.З. Курс железнодорожной медицины. - М.: Репроцентр М., 2009. - 328с.

Цфасман А.З. Курс железнодорожной медицины. - М.: Репроцентр М., 2009. - 328с. Чучалин А. Г. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. - М.: Атмосфера, 2007.- 104с.

Чучалин А. Г. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. - М.: Атмосфера, 2007.- 104с. Celli B., MacNee W. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS-position paper // Eur. Respir. J. 2004. - Vol. 23. - P. 932 - 946.

Celli B., MacNee W. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS-position paper // Eur. Respir. J. 2004. - Vol. 23. - P. 932 - 946. Matheson M.C., Benke G., Raven J. et al. Biological dust exposure in the workplace is a risk factor for chronic obstructiv pulmanary disiseas // Torax. - 2005.-Vol. 60, №8.-645 p.

Matheson M.C., Benke G., Raven J. et al. Biological dust exposure in the workplace is a risk factor for chronic obstructiv pulmanary disiseas // Torax. - 2005.-Vol. 60, №8.-645 p.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты обсуждения |

|

Выводы |

|

Список литературы |

Текстовый Файл  |

|

Телефон: (4212) 30-53-11

«Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России»