2011 год № 1

Управление качеством медицинской помощи

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

В 2009 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря № 2094-р принята стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Одним из приоритетных направлений данной программы является сохранение здоровья и увеличение трудоспособного населения Дальнего Востока [4].

Решение данной задачи достигается путем улучшения ранней диагностики социально-значимых заболеваний и активной лечебно-профилактической работы, прежде всего, в первичном звене здравоохранения, повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи жителям.

С этой целью в Российской Федерации, как и в Хабаровском крае в рамках национального проекта "Здоровье" в соответствии с приказом Минсоцразвития России от 10.06.09 № 302 реализуются целевые программы, направленные на формирование здорового образа жизни: "Здоровое поколение", "Комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков", "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" и другие [3].

Созданы центры здоровья, где каждому обратившемуся гражданину проводится скрининговое обследование на выявление факторов риска по различным заболеваниям, даются рекомендации по сохранению и укреплению своего здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха. Ожидаемые результаты работы центров здоровья - это снижение распространенности поведенческих факторов риска и, как следствие, снижение уровней заболеваемости и смертности населения от управляемых причин.

В настоящее время, несмотря на все достижения современной медицины, заболеваемость и смертность от хронических обструктивных заболеваний легких (ХОЗЛ) продолжают увеличиваться во всем мире [1, 6, 9]. По данным Всемирной организации здравоохранения ХОЗЛ с 12 места в 1990 году вышли на 4 место по распространенности и причине смертности после ИБС, онкологической патологии и травм (GOLD, 2008). В России распространенность в популяции ХОБЛ составляет 6%, а по неофициальным данным этот показатель в 10 раз выше. Бронхиальной астмой страдает до 5% взрослого населения [6, 9]. В тоже время на Дальневосточной железной дороге по официальным данным распространенность обструктивных заболеваний легких в совокупности составляет 1,6 % [2].

Получение информации о распространенности и смертности от обструктивных заболеваний легких даже в развитых странах является трудной и дорогостоящей задачей. Обычно болезнь не диагностируется до тех пор, пока не станет клинически значимой. Это составляет только 25 % от общего числа больных данными заболеваниями. Экономические затраты на лечение таких пациентов в 80 раз превышают затраты на профилактику данной патологии. Поэтому раннее выявление этой патологии остается актуальной проблемой (GOLD, 2008).

В тоже время вопрос о необходимости и информативности скринингового исследования ФВД у взрослого населения до сих пор остается дискутабельным (GOLD, 2008), несмотря на признанную необходимость как можно более ранней диагностики обструктивных заболеваний легких [7, 8].

В связи с чем, мы провели анализ скринингового исследования ФВД у жителей г Хабаровска проводимого в рамках проекта по формированию здорового образа жизни у граждан РФ.

Материалы и методы |

|

|

Методом случайной выборки мы проанализировали результаты ФВД у 296 человек различных специальностей в возрасте от 22 до 71 года и распространенность бронхообструктивного синдрома среди взрослого населения с учетом респираторных жалоб по данным карт здоровья. Из 296 ФВД исследование было проведено у 118 мужчин и 178 женщин. Курящие лица составили 85 человек или 28,7%. Индекс курящего человека составил 198,4±47,2. Средний возраст 46,4 года.

Согласно рекомендациям международных согласительных документов по ХОБЛ и БА, прежде всего, уделялось внимание таким параметрам ФВД как ОФВ1 и индексу Тиффно - основных показателей, отражающих нарушение бронхиальной проходимости.

Результаты обсуждения |

|

|

Проведенный анализ выявил снижение ОФВ1 менее 80% от должных величин у 134 человек (39,8% мужчин и 60,2% женщин), что составило 45,2% от общего числа обследованных (таблица 1). Средний возраст в группе составил 50,4 года. Курящие лица составили 35 человек (26,1%) из них 11 женщин. Бывших курильщиков отмечалось еще 11 человек (8,2%) из них 4 женщины. Высшее образование имели 48,6% обследованных лиц.

| Показатели | FEU 1.0 < 80% | FEU 1.0/ FUC<70% |

|---|---|---|

| Всего, чел | 134 | 11 |

| Средний возраст, лет | 50,4 | 41,8 |

| Мужчины, чел | 53 | 9 |

| Женщины, чел | 81 | 3 |

| Курящие лица, % | 34,3 | 25 |

| Высшее образование, % | 48,6 | 27,3 |

| Заболевания легких в анамнезе по картам здоровья, чел. | ||

| БА | 2 | |

| ХОБЛ | 0 | |

| бронхит | 4 | |

| пневмонии | 4 | |

| туберкулез | 1 | |

Снижение индекса Тиффно менее 70% зарегистрировано у 12 человек, что составило 4,05 % от общего числа обследованных. Среди них 9 мужчин, из которых 3 курящих, и 3 некурящие женщины. В общей сложности курящие лица составили 25%. Обращает на себя внимание значительно меньшее количество лиц имеющих высшее образование и достаточно молодой возраст лиц в данной группе (41,8 лет).

Как видно из табл. 1, отмечается значительное несоответствие выявленной частоты снижения показателей ФВД и распространенности бронхолегочной патологии по данным карт здоровья. Полученные с помощью стандартных карт данные свидетельствуют, что перенесенные в анамнезе заболевания органов дыхания отметили 37 человек или 12,5% (10 мужчин и 27 женщин). Заболевания нижних дыхательных путей отметили всего 11 человек, из них бронхиальная астма у 2 человек или 0,67 % (1м/1ж), хронический бронхит у 4 человек или 1,3% (3 женщины и 1 мужчина). У остальных отмечались пневмонии (4) и туберкулез (1).

Анализ карт здоровья не позволил уточнить причины, способствующие снижению ФВД у некурящих лиц, поскольку в них не был отражен характер профессиональной деятельности и наличие вредных факторов, способствующих развитию обструктивных заболеваний легких.

Безусловно полученные данные о распространенности респираторной патологии у взрослого населения по данным карт здоровья не соответствуют истинным показателям.

Этот факт подтверждается выявленным нами высоким процентом нарушений ФВД у обследуемых, что требует углубленного обследования пациентов. Однако анализ спирографического исследования показал, что несмотря на высокий процент снижения показателей ОФВ1, проведение пробы с бронхолитиком для уточнения диагноза проводилось в единичных случаях. Данный факт не позволил уточнить характер обратимости бронхиальной обструкции и выставить правильный диагноз. В то же время, согласно международным рекомендациям проведение пробы с бронхолитиком является обязательным при снижении ОФВ1 менее 80% или наличии респираторных симптомов указывающих на бронхообструкцию [8].

Таким образом, выявленное нами несоблюдение стандартов обследования пациентов, безусловно, способствует гиподиагностике бронхообструктивных заболеваний, что приводит к их позднему выявлению и отсутствию своевременного лечения пациентов.

Использование стандартного сбора анамнеза о перенесенных заболеваниях, профессиональных вредностях не позволяет в полной мере выявлять бронхолегочную патологию у обследуемых и диктует необходимость применения специальных опросников.

С целью оптимизации обследования и раннего выявления обструктивных заболеваний легких нами разработан и предложен диагностический алгоритм, включающий в себя ряд последовательных этапов.

На первом этапе проводится скрининговое анкетирование обследуемых лиц с целью выявления респираторных симптомов и заболеваний. Анкетирование осуществляется с помощью разработанной нами анкеты на основе опросника GOLD 2004 года и анкеты по выявлению признаков бронхолегочных заболеваний, составленной Комитетом Британского Медицинского научного совета и утвержденной экспертами ВОЗ, 1974 года. Особое внимание в анкете уделено детализации респираторных симптомов и профессиональному маршруту, позволяющему уточнить наличие профессиональных вредностей, способствующих формированию хронической бронхолегочной патологии.

Второй этап включает обязательное измерение ФВД всем лицам, особенно курящим и имеющим контакт с вредными профессиональными факторами, поскольку отсутствие симптомов не позволяет исключить обструктивные заболевания легких и нарушения ФВД.

На третьем этапе обследуемым с респираторными симптомами и сниженной или нормальной ФВД проводится проба с бронхолитиком поскольку нормальные показатели не исключают наличие бронхообструкции, так как должные величины обследуемого могут быть выше среднестатистических. На данном этапе формируются группы пациентов с наиболее вероятным диагнозом БА и ХОБЛ.

Четвертый этап включает измерение температуры выдыхаемого воздуха (ТВВ) с помощью электронного X-halo термометра. Повышенная температура выдыхаемого воздуха, как показали наши [5] и зарубежные исследования, свидетельствует в пользу бронхиальной астмы, даже при отрицательной пробе с бронхолитиком, что может наблюдаться при данном заболевании за счет выраженного воспалительного процесса [9, 10, 11, 12].

Если отмечается пониженная ТВВ на фоне стойко сниженных показателей ФВД, то пациенты имеют наиболее вероятный диагноз ХОБЛ различной степени тяжести [5].

На этом же этапе выделяются лица со сниженным ОФВ1 и неизмененной ТВВ как пациенты с хроническим бронхитом угрожаемые по развитию ХОБЛ и требующие динамического наблюдения, поскольку, как показали наши исследования, дальнейшее падение ТВВ является характерным признаком формирования и прогрессирования ХОБЛ.

Также на данном этапе формируется группа риска по БА, в которую включаются пациенты с респираторными жалобами, нормальными показателями ФВД, отрицательной пробой с бронхолитиком и повышенной ТВВ.

На последнем этапе пациентам при необходимости рекомендуется углубленное обследование, включающее ФБС, ФГДС, бронхопровокационные пробы, КТ легких, аллергологическое обследование, позволяющее окончательно уточнить диагноз. В дальнейшем с учетом выявленной патологии проводятся лечебно-профилактические мероприятия и динамическое наблюдение.

Проведенное с помощью данного алгоритма скрининговое обследование 287 работников ДВОСТжд позволило выявить хроническую бронхолегочную и аллергическую патологию более чем в 10 раз превышающую распространенность по официальным данным по ДВЖД. Средний возраст обследуемых 43,4 года. Курящие лица составили 57,2 % (46,4% мужчин и 10,8% женщин). Средний стаж работы составил 21,2 года у работников ДВОСТжд и 18,9 лет в административной группе. С учетом профессионального фактора обследованные были разделены на 2 группы. Первую группу (164 человека) составили лица, имеющие производственные вредности, вторую (123 человека) - административные работники.

Результаты исследования ФВД показали (табл. 2), что снижение ОФВ1 менее 80% отмечается у 39,8% работников административно-технической группы и 46,3% у лиц технических специальностей, что составило 43,2% от все обследованных.

| Показатели | FEU 1.0 < 80% | FEU 1.0/ UC<70% |

|---|---|---|

| Всего, чел | 124 | 27 |

| Средний возраст, лет | 53,3 | 40,1 |

| Административная группа, чел (n=123) | 48 | 7 |

| Железнодорожники, чел, (n=164) | 76 | 20 |

| Курящие лица, % | 34,3 | 33,7 |

| Высшее образование, % | 68,6 | 41,9 |

| Заболевания легких в анамнезе по данным анкетирования, % | ||

| БА | 4,03 | |

| ХОБЛ | 0 | |

| Бронхит | 23,3 | |

| пневмонии | 9,3 | |

| туберкулез | 3 | |

| аллергия | 26 | |

Если ориентироваться на менее специфичный показатель бронхообструкции PEF, то цифры возрастают соответственно до 72% и 65,3%.

Снижение индекса Тиффно, характерного для ХОБЛ выявлено у 5,7% работников административной группы и у 12,1 % работников технических специальностей (p<0,05). Обращает на себя внимание, что как и в случае скринингового исследования ФВД среди населения средний возраст лиц в данной группе составил около 40 лет, а длительность респираторных симптомов по данным анкетирования 9,8 лет. Полученные результаты согласуются с имеющимися по литературе данными, что длительность бессимптомного течения ХОБЛ до появления изменений по ФВД составляет 10-15 лет [9]. Из чего следует вывод, что скрининговое проведение ФВД среди населения, особенно имеющее различные факторы риска, целесообразно проводить с 30 летнего возраста.

В общей сложности распространенность ХОБЛ составила 9,4%. В этой группе также как и среди жителей г.Хабаровска преобладали лица со средним образованием. С учетом спирографических данных по степени тяжести ХОБЛ получено следующее распределение: I стадия выявлена у 5 человек, II стадия - у 16 человек, III стадия - у 4 человек и IV стадия -у 2 человека. Причем часть лиц с тяжелыми стадиями ХОБЛ не предъявляли никаких респираторных жалоб. Диагноз был подтвержден данными объективного осмотра, R-ОГК, ФВД и ФБС.

Положительная проба с бронхолитиком отмечалась у 26 человек (14 административных работников и 12 железнодорожников), что составило 11,3% и 7,3% соответственно или 20,9 % среди лиц имеющих сниженный показатель ОФВ1. В целом распространенность БА в обеих группах составила 9%. Впервые диагноз БА установлен у 26 человек, а ХОБЛ у 27 обследованных лиц.

Обращает на себя внимание, что несмотря на то, что число лиц со сниженным показателем ОФВ1 больше у работников, имеющих контакт с профессиональными вредностями, процент положительной пробы выше у лиц административной группы. Данный факт свидетельствует, что у работников технических специальностей преимущественно развивается необратимая бронхообструкция, характерная для ХОБЛ. В целом распространенность ХОЗЛ в группе обследованных железнодорожников составили 19,4% преимущественно за счет ХОБЛ, а в административной группе 17% больше за счет БА.

Дальнейшее измерение ТВВ у обследуемой группы показало, что у лиц с положительной пробой и диагнозом БА в 92,3% случаев отмечалось ее повышение различной степени. У пациентов с ХОБЛ снижение отмечалось в 84,3% и нормальные показатели ТВВ в 15,7% случаев.

Среди обследованных выявлено 29 человек (23,7%) не имеющих респираторных жалоб, но сниженный ОФВ1. У 11 человек или 37,9% отмечалось повышение ТВВ, что говорит о риске развития БА, у остальных завиксировано снижение ТВВ, что можно рассматривать как предиктор развития ХОБЛ и требует динамического наблюдения за пациентами.

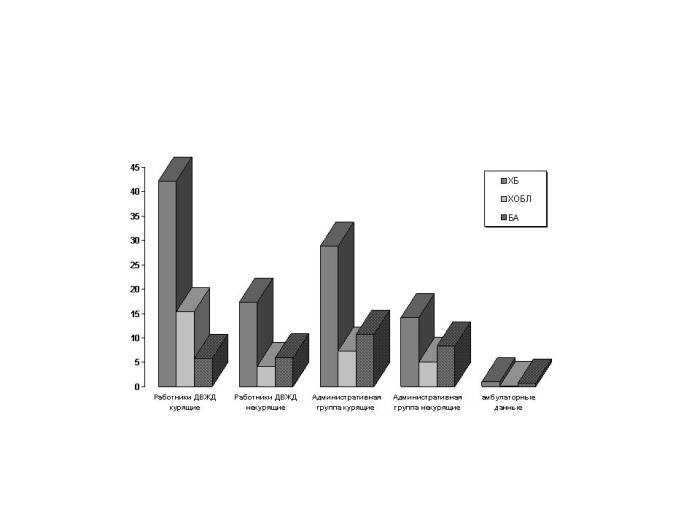

Рис. 1. Частота эпидемиологических диагнозов по данным анкетирования

Полученные данные практически полностью совпадают с частотой респираторных симптомов и эпидемиологическими диагнозами по данным нашего анкетирования (рис. 1).

Выводы |

|

|

Низкая выявляемость обструктивных заболеваний легких связана с несоблюдение стандартов обследования и недостаточным сбором анамнеза у пациентов. Полученные данные свидетельствуют о высокой распространенности среди жителей г. Хабаровска снижения показателя ОФВ1<80%, в том числе у некурящих лиц и женщин, что требует дальнейшего углубленного исследования. При этом если снижение ОФВ1 отмечается больше у женщин, то индекс Тиффно менее 70% чаще отмечается у мужчин.

Учитывая, что во многих случаях отмечается отсутствие взаимосвязи частоты респираторной патологии и симптомов по данным анамнеза с изменениями по ФВД, целесообразно рекомендовать обязательное проведение ФВД и бронхолитической пробы при всех случаях снижения ОФВ1, наличия вредных факторов или респираторных жалоб начиная с 30 лет.

Использование разработанного алгоритма позволило выявить распространенность обструктивных заболеваний легких среди различных групп населения и особенности формирования данной патологии с учетом дополнительных факторов. Предлагаемый алгоритм для ранней диагностики обструктивных заболеваний легких прост и удобен в работе врача в амбулаторных условиях. Применение алгоритма в поликлиниках не требует трудоёмкой подготовки врача и может использоваться врачами различных специальностей и, прежде всего, общей практики, терапевтами и профпатологами.

Применение разработанного алгоритма, позволит значительно улучшить качество проводимых осмотров без привлечения дополнительных финансовых средств, повысить эффективность оказания медицинской помощи населению, своевременно не только выявлять ХОБЛ и БА, но и формировать группы риска по данным заболеваниям. Это позволит вовремя проводить лечебно-профилактические мероприятия с целью сохранения здоровья и профессионального долголетия трудящихся.

Список литературы |

|

ДЖ. Доуден, Р.Ф.В. Маулдс, К. Алдерман Заболевания органов дыхания / пер. с англ. Г.А.Колесникова. -М.: Литера, 2004.-288с.

ДЖ. Доуден, Р.Ф.В. Маулдс, К. Алдерман Заболевания органов дыхания / пер. с англ. Г.А.Колесникова. -М.: Литера, 2004.-288с. Здоровье работников ОАО "РЖД", членов их семей, пенсионеров железнодорожного транспорта и деятельность негосударственных учреждений здравоохранения на Дальневосточной железной дороге в 2009 году". Статистический сборник. - Хабаровск, 2010.- 185с.

Здоровье работников ОАО "РЖД", членов их семей, пенсионеров железнодорожного транспорта и деятельность негосударственных учреждений здравоохранения на Дальневосточной железной дороге в 2009 году". Статистический сборник. - Хабаровск, 2010.- 185с. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.09 г. № 597н "Об организации деятельности Центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака". Режим доступа http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_157587.html.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.09 г. № 597н "Об организации деятельности Центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака". Режим доступа http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_157587.html.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря № 2094-р. "Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года". Режим доступа http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econreg/investproject/doc20100309_011.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря № 2094-р. "Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года". Режим доступа http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econreg/investproject/doc20100309_011.  Хелимская И.В. Первый опыт измерения температуры выдыхаемого воздуха для ранней диагностики обструктивных заболеваний легких /И.В. Хелимская // Дальневосточный медицинский журнал, 2010. - №4. -С. 18-21.

Хелимская И.В. Первый опыт измерения температуры выдыхаемого воздуха для ранней диагностики обструктивных заболеваний легких /И.В. Хелимская // Дальневосточный медицинский журнал, 2010. - №4. -С. 18-21. Чучалин А.Г. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы/А.Г. Чучалин - М.: Атмосфера, 2007.- 104с.

Чучалин А.Г. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы/А.Г. Чучалин - М.: Атмосфера, 2007.- 104с. Чучалин А.Г. Пульмонология. Клинические рекомендации/А.Г. Чучалин - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -С.171-211.

Чучалин А.Г. Пульмонология. Клинические рекомендации/А.Г. Чучалин - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -С.171-211. Celli B., MacNee W. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS-position paper // Eur. Respir. J. 2004. - Vol. 23. - P. 932 - 946.

Celli B., MacNee W. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS-position paper // Eur. Respir. J. 2004. - Vol. 23. - P. 932 - 946. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease(GOLD): Global strategy for the diagnosis, management,and prevention of chronic obstructive pulmonary disease NHLBI/WHO Workshop Report updated 2008.[http://www.goldcopd.com].

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease(GOLD): Global strategy for the diagnosis, management,and prevention of chronic obstructive pulmonary disease NHLBI/WHO Workshop Report updated 2008.[http://www.goldcopd.com]. Kralimarkova T., Dimitrov V., Popov T. Exhaled breath temperature - a new marker for assessment of airway inflammation.// Thoracic Medicine. - Vol 1.- P. 37-38. - 2009. - Режим доступа: http://issuu.com/simid/docs/thorakalna_medicina_br2

Kralimarkova T., Dimitrov V., Popov T. Exhaled breath temperature - a new marker for assessment of airway inflammation.// Thoracic Medicine. - Vol 1.- P. 37-38. - 2009. - Режим доступа: http://issuu.com/simid/docs/thorakalna_medicina_br2 Mannino D.M. Obstructive lung disease deaths in the United States from 1979 throught 1993. An analysis using multirli-cause mortality //Am. J. respir. Crit. Care Med. 1997.-Vol. 156.-P.814-818.

Mannino D.M. Obstructive lung disease deaths in the United States from 1979 throught 1993. An analysis using multirli-cause mortality //Am. J. respir. Crit. Care Med. 1997.-Vol. 156.-P.814-818. Paredi P., Kharitonov S.A., Barnes P.J. Correlation of exhaled breath temperature with bronchial blood flow in asthma. // Respiratory Research. 2006. - Vol 6. - P. 1-10.

Paredi P., Kharitonov S.A., Barnes P.J. Correlation of exhaled breath temperature with bronchial blood flow in asthma. // Respiratory Research. 2006. - Vol 6. - P. 1-10. Piacentini G.L., Peroni D.G., Bodini A. at al. Exhaled breath temperature as a marker of airway remodelling in asthma: a preliminary study. //Allergy. 2008. - Vol 63(4). - P. 484-5.

Piacentini G.L., Peroni D.G., Bodini A. at al. Exhaled breath temperature as a marker of airway remodelling in asthma: a preliminary study. //Allergy. 2008. - Vol 63(4). - P. 484-5.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Материалы и методы |

|

Результаты обсуждения |

|

Выводы |

|

Список литературы |

Текстовый Файл  |

|

Телефон: (4212) 30-53-11

«Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России»