2011 год № 3

Приглашение к дискуссии

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение |

|

|

Реформы отечественного здравоохранения проводятся уже 17 лет, но и сегодня необходимость эффективных преобразований не вызывает сомнений. В отсутствии официально утвержденной стратегии развития здравоохранения на страницах медицинских изданий выдвигаются различные концепции модернизации системы оказания медицинских услуг. Несмотря на принципиальные различия в приоритетах и механизмах в них содержатся и общие точки согласия по целевым аспектам модернизации здравоохранения [1].

Действительно, всем нам нужно бесплатное медицинское обслуживание, доступная медицинская помощь и правопослушное здравоохранение. Вопрос лишь в том: как правовыми и экономическими методами обеспечить пациенту достойную медицинскую помощь, медицинскому работнику - достойную профессиональную жизнь, казне - эффективное расходование средств на цели сбережения здоровья нации.

Решение данной триады взаимосвязанных проблем возможно путем выработки системных управленческих решений, основанных на единой методологии и соответствии новой организационной конструкции здравоохранения товарной организации российского общества.

Обсуждение результатов |

|

|

Общеизвестно, охрана здоровья граждан происходит на уровне получения ими товаров, работ и услуг медицинского назначения, обладающих своей ценой и качеством. Соответственно, бесплатность их предоставления в учреждениях здравоохранения не означает, что они ничего никому не стоят. Тем более это не значит, что они предоставляются за счет тех, кто их производит. Бесплатность медицинских услуг означает лишь, что государством установлены плательщик в пользу нуждающихся граждан и соответствующий механизм финансовых расчетов.

Следовательно, для достижения долгосрочных целей сбережения общественного здоровья должен быть формирован и оформлен в правовую конструкцию такой платежный механизм, который обеспечит каждого застрахованного гражданина минимальным набором медицинских услуг, необходимых для его состояния здоровья. Только увязка стандартных технологических и финансовых объемов медицинской деятельности может сделать высококвалифицированную помощь доступной, а медицину - саморазвивающейся. Это полностью корреспондируется с такими экономическими составляющими категории бесплатности медицинского обслуживания, как обязательность и эквивалентность платежей, дифференцированность и экономичность целевого финансирования. Эквивалентность платежей означает, что они проводятся плательщиком по реальной стоимости медицинского предоставления, а не по отвлеченным заниженным нормативам. Дифференцированность означает, что платежи проводятся по гарантированному минимальному набору услуг, соответствующему потребностям здоровья гражданина. Едва ли кто-то возразит, что действующий подушевой норматив финансирования пригоден лишь для статистических вычислений, но не для оплаты заболеваний, зачастую полярно различающихся по величине патологии и соответствующих ей затрат. Экономичность платежей означает, что они не должны быть избыточными и выходить за рамки гарантированного набора услуг. С другой стороны, и цена медицинской услуги, за которую от имени государства производятся платежи, также должна стремиться к уменьшению. При этом экономия должна происходить в финансовой сфере, а не на стоимости медицинского предоставления. Именно плательщик в лице государства заинтересован в минимизации здравоохранных расходов. Ему и надлежит находить пути снижения цены оплачиваемым им медицинских услуг. Экономия же на стоимости медицинского предоставления означает только одно - пациент из гарантированного минимума недополучит того, на чем экономит плательщик.

Таким образом, движение к созданию эффективно работающей системы бесплатного медицинского обслуживания граждан базируется на эквивалентности оплаты гарантированного государством минимального набора медицинских услуг по потребности здоровья гражданина и надлежащем правовом оформлении указанного приоритетного механизма.

В идеале в правопослушном здравоохранении действует приоритет интересов сбережения здоровья граждан над интересами сбережения казны и безоговорочно действует приоритет правовой доктрины над привычными схемами предоставления медицинских услуг. При этом Закон одинаково распространяется на власть и подвластных, что позволяет ЛПУ избегать управляемых экономических и финансовых рисков. Так, правовая доктрина позволяет определить роль стандартов в системе оказания медицинских услуг. Согласно действующему законодательству и конструкции товарной оболочки "бесплатной" медицинской помощи, унификации доступно лишь определение характеристик медицинских услуг как встречных предоставлений, в счет которых по договору ОМС производится их оплата. Однако это не что иное как платежные стандарты, и они не являются публичной функцией государственной власти. При заказе на медицинские услуги их устанавливает плательщик, в том числе и государство в этой роли. И в той мере, в какой отраслевому ведомству предоставлено полномочие выступать от лица государства в качестве плательщика за медицинские услуги и выполнять гражданско-правовые функции плательщика, оно вправе устанавливать платежные стандарты, но не внедрять административным способом иные стандарты. Разумеется, никто не подвергает сомнению важность и необходимость стандартизации как инструмента управления качеством оказания медицинских услуг. Нет сомнения и в том, что регламенты (стандарты) ведущих клиник и институтов представляют собой свод лучших медицинских практик. Однако профессиональные стандарты оказания медицинской помощи не являются нормативно-правовыми актами. Они носят рекомендательный характер, в силу чего не могут "навязываться" в качестве обязательных для исполнения и уже тем более не могут являться критериями оценки качества медицинской помощи. Критерий оценки врачебного воздействия - причинен ли вред здоровью пациента или создана ли серьезная угроза для его здоровья. И это вполне отчетливая вещь для всех участников общественных отношений в сфере здравоохранения - для производителя медицинских услуг, потребителя и плательщика по закону.

Совершенно очевидно, что в действующей правовой системе Российской Федерации ответственность наступает не за невыполнение стандартов, а за нанесение вреда здоровью. Пациенту ведь важен результат влияния медицинского пособия на здоровье, да и для врача главное вылечить пациента или хотя бы снизить уровень патологического воздействия, если иное медицина в принципе не может дать. Не случайно ответственная медицина охватывает проблематику безопасности пациента и компенсации ущерба здоровью. Не нужно питать иллюзии, что зарегистрированный в Минюсте России (№19614 от 28.01.2011г.) приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01 декабря 2010 года № 230 решит проблему повышения качества медицинских услуг. Сам по себе контроль в системе ОМС не приведет к реформе сферы оказания бесплатной медицинской помощи, и это подтверждается как теоретически, так и исходя из практики последних двух десятилетий. Системе оказания медицинских услуг нужны не штрафные санкции за погрешности в создании сайтов, организации информационных стендов, соблюдении этики и т.д., а стандарты безопасности, состоящие в исключении возможности причинения вреда здоровью пациента от управляемых дефектов медицинского предоставления. Из этого следует вывод: чтобы двигаться к системе управления, основанной на качественных показателях, правовом и экономическом регулировании (так работает весь мир), а не на мерах административного воздействия, система предоставления медицинских услуг должна быть освобождена от жестких тисков регулирования и контроля всего и вся.

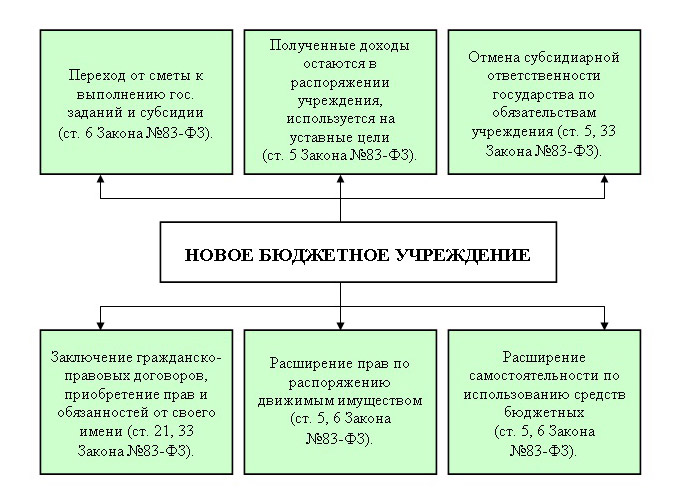

Предложенная рядом авторов теория деликтогенеза (внедоговорного вредообразования) применима в равной мере для ведомственного (профессионального) контроля качества оказания медицинских услуг и для целей судебно-медицинской экспертизы [2, 3, 5]. Она полностью соотносится с гражданско-правовым ландшафтом страны, новым правовым статусом учреждений здравоохранения и новой организационной моделью их работы, построенной на имущественных товарно-денежных отношениях (Рис.1).

Рис. 1. Основные изменения в статусе бюджетных учреждений.

Как видно из Рис. 1, реструктуризация бюджетной сферы в здравоохранении меняет принципы управления деятельностью ЛПУ и отводит административной составляющей незначительную роль [4]. В условиях экономических приоритетов управления логичен дальнейший отказ от малоэффективного административного управления. Действительно, проконтролировать административными методами качество оказания каждой медицинской услуги невозможно, поскольку это всегда вопрос контроля работы каждого врача с каждым пациентом. И так как качественное оказание медицинской услуги неотделимо от ее исполнителя, во всем мире вопрос контроля качества ее предоставления решается через институт профессионального (корпоративного) самоуправления. И для России подобное решение - это лишь вопрос времени.

Бесспорно, государство само по себе не производит и не предоставляет медицинские услуги. Оно лишь собирает налоги и финансирует свои конституционные обязательства по охране здоровья граждан. Очевидно также, что товарной организации общества должна соответствовать товарная организация медицинского предоставления. Федеральный закон № 83-ФЗ призван, по мнению авторов, сформировать основу для развития новых форм финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг и реструктуризации всей бюджетной сферы здравоохранения [4]. Предполагается, что уход от сметного финансирования и предоставление большей экономической свободы обеспечит новым бюджетным учреждениям здравоохранения развитие. Как выйдет на самом деле, пока неизвестно. Но сейчас ясно следующее: лечебно-профилактическому учреждению отводится роль прагматического "поставщика медицинских услуг" в условиях отмены субсидиарной ответственности государства по его обязательствам. Что это значит и какие потенциальные риски несет для ЛПУ? Здесь важно отметить несколько принципиальных моментов.

Первое. По существу, впервые в новейшей истории российское государство позиционирует себя лишь в качестве покупателя медицинских услуг. Но как будут обеспечены экономические интересы ЛПУ новым законодательством не раскрывается. Кроме того, не предусматривается и никаких гарантий для населения на тот случай, если собственник ЛПУ сочтет его деятельность нерентабельной и решит ее прекратить.

Второе. Новое бюджетное учреждение здравоохранения, согласно п.3 ст.9.2 Федерального закона №7-ФЗ, не вправе отказываться от выполнения государственного (муниципального) задания, которое в соответствии со ст.69.2 БК РФ должно содержать показатели, характеризующие качество и (или) объем государственных (муниципальных) услуг. При этом в законе не нашли отражения вопросы определения объемов госзаданий. Для ЛПУ это очень серьезный вопрос, поскольку от него будет зависеть и объем получаемых субсидий. Правомерность опасений обусловлена и тем, что статьи нового закона об ОМС весьма туманно описывают механизм формирования и размещения госзаказа на региональном и муниципальном уровнях равно как и механизм установления тарифов, по которым предполагается проводить расчет с "поставщиками медицинских услуг". Таким образом, не ясна сама основа финансирования нового бюджетного учреждения не на уровне деклараций, а в практическом преломлении.

Третье. Новое бюджетное учреждение здравоохранения вправе оказывать платные услуги сверх установленного государственного (муниципального) задания (ст.9.2 Федерального закона № 7-ФЗ). Но что такое госзадание и чем оно отличается от госгарантий пока совершенно неясно. Не проясняют ситуацию и декларативные заявления о сохранении объема гарантированной медицинской помощи. Во-первых, объема этого в исчисляемых экономических показателях не установлено, а общеизвестные подушевые нормативы медицинской помощи в рамках ежегодно утверждаемой программы госгарантий не соответствуют потребностям населения. Во-вторых, использование особенностей русского языка позволяет по-разному толковать, на что распространяются эти госгарантии - то ли на само оказание медицинской помощи с охватом практически всей МКБ-10, то ли на ее оплату. Соответственно, в отсутствии четких параметров госзадания тяжесть перемен автоматически переносится на низовое звено - бюджетное учреждение здравоохранения.

Заключение |

|

|

Таким образом, изменение организационно-правового статуса лечебно-профилактического учреждения ставит перед ним ряд серьезных вопросов: насколько полным будет госзадание конкретному бюджетному учреждению, чтобы его неполнота не стимулировала "платные" медицинские услуги для населения; насколько адекватны госзаданию будут субсидии; какова будет судьба долгов бюджетных учреждений здравоохранения ( ведь чем-то по ним отвечать нужно), если возникнет разрыв между объективно растущей стоимостью медицинского предоставления и фактическими возможностями бюджета в части его обеспечения. Решение этих сложных вопросов Закон отсылает к подзаконным актам будущего времени и от того, насколько адекватными они будут, зависит эффективность проводимых в здравоохранении преобразований.

Список литературы |

|

1. Акопян А.С., Тихомиров А.В. Оценка концепций реформы здравоохранения // Главный врач: хозяйство и право. - 2011. - №2 .- с.7-10.

1. Акопян А.С., Тихомиров А.В. Оценка концепций реформы здравоохранения // Главный врач: хозяйство и право. - 2011. - №2 .- с.7-10. 2. Комаров Г.А. Признание и классификация врачебных и системных ошибок // Главный врач: хозяйство и право. - 2011. - №3. - с. 6-11.

2. Комаров Г.А. Признание и классификация врачебных и системных ошибок // Главный врач: хозяйство и право. - 2011. - №3. - с. 6-11. 3. Мохов А.А. Изменения в правовом статусе учреждений здравоохранения //Правовые вопросы в здравоохранении. - 2010. -№6. - с.10-27.

3. Мохов А.А. Изменения в правовом статусе учреждений здравоохранения //Правовые вопросы в здравоохранении. - 2010. -№6. - с.10-27. 4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений: федер. закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ//СПС "Консультант Плюс".

4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений: федер. закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ//СПС "Консультант Плюс". 5. Тихомиров А.В. Проблемы правовой квалификации вреда здоровью при оказании медицинских услуг // Медицинская экспертиза и право.-2009 .- №2. - с.15-22.

5. Тихомиров А.В. Проблемы правовой квалификации вреда здоровью при оказании медицинских услуг // Медицинская экспертиза и право.-2009 .- №2. - с.15-22.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Обсуждение результатов |

|

Заключение |

|

Список литературы |

Текстовый Файл  |

|

Телефон: (4212) 30-53-11

«Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России»