2014 год № 3

Обзоры литературы

Резюме:

Ключевые слова:

Summary:

Key words:

Введение

|

|

|

С концептуальных позиций отечественная медицина в последние годы все больше и больше скатывается к рыночным принципам ранее её не свойственным. Именно в этой ситуации врач занят поиском и лечением заболеваний в ущерб превентивным мерам по их предупреждению. Анализу системы взаимодействий между организмом пациента и окружающей средой придается все меньше значения, что наносит ущерб поиску механизмов формирования равновесия между человеком и природой. Здоровый образ жизни не стал приоритетом для большинства россиян [3, 18].

По мере роста продолжительности жизни населения, меняется не только демографическая структура, но и органная патология в виде реализации мультипликативных эффектов на фоне старения биологических систем, что в перспективе изменит структуру оказания медицинской помощи и сформирует тренд по росту уровня потребления лекарственных средств (ЛС). На этом фоне, на соблюдении технологических стандартов и безопасном применении ЛС при распространенных заболеваниях должны концентрироваться планы подготовки практикующих врачей (6). Особое внимание следует уделить снижению уровня риска развития ятрогенных синдромов, связанных с применением самих лекарств [7, 16].

Обсуждение результатов

|

|

|

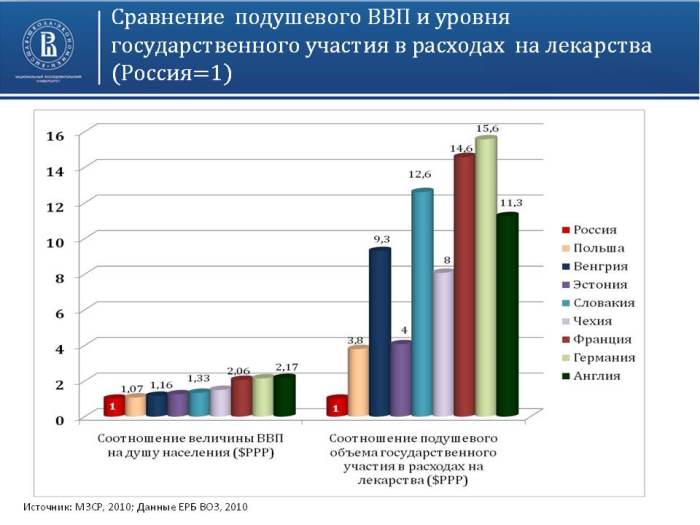

Во все времена объем финансовых ресурсов на приобретение ЛС в отечественной системе здравоохранения находился в дефиците. В настоящее время Россия занимает весьма незавидное место среди других стран по уровню государственного участия в расходах на приобретение ЛС (рис. 1). В связи с этим было разработано несколько вариантов моделей лекарственного страхования, включающихся в систему ОМС, а также несколько вариантов расчета необходимого ресурсного обеспечения: при использовании стандартов или без них, с рисковой моделью или без нее. По мнению разработчиков наиболее правильным было бы получение пациентом в аптеке лекарств с использованием механизма соплатежа [63].

Рис. 1. Уровень государственного участия в расходах на лекарства (Popovich L).

Дополнить меры по повышению эффективности использования ресурсов в здравоохранении должна рациональная фармакотерапия. Это быстро развивающееся направление клинической медицины, которая относится к синтетическим дисциплинам, базируясь на современных методах клинической диагностики, методологии доказательной медицины и клинической фармакологии [25, 28].

Рациональная фармакотерапия, внедрение и динамика. Фармакотерапия сегодня является наиболее динамично развивающимся сектором не только общественного здравоохранения, но и экономики в целом. Однако этот сектор потребляет все больше финансовых ресурсов. Экономическая сторона фармакотерапии в виде фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии становятся все более важным элементом управления качеством и эффективностью медицинской помощи [35, 52, 56]. Использование методологии фармакоэкономической оценки позволяет добиться минимизации затрат на лекарственное обеспечение с повышением качества оказания медицинской помощи. Внедрение этой методологии позволяет, по оценкам экспертов, снизить себестоимость медицинских услуг на 10-20 % за счет рационализации подходов к фармакотерапии и сокращения сроков лечения заболеваний [6, 33, 55].

В середине ХХ века основные положения рациональной фармакотерапии были предложены мировым профессиональным сообществом. Многократно адаптированные к ментальности врачей различных стран, эти положения сводятся к ряду вопросов, которые лечащий врач должен задать себе, прежде чем назначить конкретное лекарственное средство конкретному пациенту, поскольку рациональная фармакотерапия базируется на современных методах клинической диагностики, доказательной медицины, фармакогенетики и клинической фармакологии [22, 26, 34].

В то же время задачи медицины на протяжении всей истории человечества остаются неизменными: установление диагноза, определение прогноза, облегчение страдания, восстановление нарушенных функций и предупреждение преждевременной смерти. Однако если облегчение страдания пациента врачам прошлого было зачастую подвластно, то борьба за продолжение его жизни зачастую заканчивалась печально [46]. Лишь во второй половине XX века прогресс теоретических медицинских наук и фармацевтической промышленности сделал успехи фармакотерапии вполне реальными, особенно в лечении инфекционных заболеваний [19, 39]. Однако понимание того, что не каждый случай применения, даже проверенных практикой лекарственных средств, является эффективным, пришло не сразу. Путь врачебной мысли от "терапевтического нигилизма" к "доказательной медицине" занял почти столетие [12, 35]. Он прошел через период "лекарственного взрыва", когда с конца XIX и до середины XX века фармацевтический рынок был наводнен массой бесполезных, а порой и вредных лекарственных средств [40, 42, 44].

Критический анализ современной медицинской информации указывает на то, что наблюдается неуклонный рост риска нерациональных решений в фармакотерапии и, как следствие, значительный рост уровня ятрогений. Рациональное использование лекарственных средств, по определению ВОЗ, которое было выработано в конце ХХ века и отображалось во многих документах, состоит в применении лекарственных средств согласно клиническим показаниям, в дозах, соответствующих индивидуальным потребностям пациента, в течение адекватного периода времени и по минимальной цене для больного и общества [68]. Тем не менее, по данным именно этой международной организации, во всем мире в начале XXI века более 50% всех лекарственных средств выписывается или продается без соблюдения необходимых условий, а более 50% пациентов применяют лекарства, не соблюдая правил. Кроме того, 1/3 населения Земли не имеет доступа к основным лекарственным средствам [69].

В настоящее время ВОЗ разработала Концепцию рационального использования лекарственных средств и анализ ABC (классификация лекарственных средств по финансовым затратам), анализ VEN (классификация лекарственных средств по критериям: жизненно важные V, необходимые E, второстепенные N), методологию ATC/DDD (Anatomical, Therapeutical, Chemical/Defined Daily Dose) [37, 38].

Важную роль в процессе рационализации лекарственной терапии занимают и клинические испытания, которые составляют необходимую часть процесса разработки любого нового препарата или расширения показаний для применения ЛС, уже известного врачам [70]. Клинические исследования являются неизбежным видом научной деятельности, без которого невозможны получение и отбор новых более эффективных и безопасных лекарств, а также вывод из употребления устаревших малоэффективных препаратов [45, 67].

Отечественная медицина с точки зрения рационализации применения ЛС находится в начале пути. При широком спектре её возможностей адекватный выбор метода лечения гарантирован только в том случае, если практикующие врачи будут владеть объективной информацией об эффективности и безопасности различных вмешательств и получать из огромного потока информации именно необходимые и достоверные данные [11, 13, 35]. Между тем, что бы практикующий врач был способен работать в рамках реализации стандартных технологий (порядков и протоколов оказания медицинской помощи), используя современные подходы к рациональной фармакотерапии, осуществляя адекватный выбор и применение лекарственных средств, необходимо наличие определенного уровня общекультурных и профессиональных компетенций, а также знание основных принципов доказательной медицины [10, 12, 32, 59].

Сегодня многие практикующие врачи не обладают способностью анализировать роль биологических факторов в развитии болезней, генотипические и фенотипические проявления метаболизма ЛС, объяснять характер ятрогений в ходе мониторинга клинических эффектов лекарственной терапии [9, 14, 31, 47]. В то же время высокую степень доказанности имеют данные, полученные в результате мета-анализа (систематического обзора), проведенного на основе многоцентровых плацебоконтролируемых рандомизированных исследований. Причем доказательная фармакотерапия может служить основой оптимизации лекарственного обеспечения, только в сочетании с фармакоэкономическим анализом [21, 22].

Система рациональной фармакотерапии предполагает широкое ознакомление клиницистов с выводами по целесообразности использования тех или иных групп препаратов в различных ситуациях [27, 28]. Применение одного и того же ЛС может быть оправданным в одной клинической ситуации и нерациональным в другой. Например, в большинстве случаев карбапенемы являются препаратами резерва, но при тяжелом сепсисе и наличии полиорганной дисфункции они могут использоваться как терапия первой линии. Более того, появляющиеся новые данные могут изменить место того или иного препарата в системе рациональной фармакотерапии [48].

Конфликт интересов. По мнению экспертов ВОЗ "существует изначальный конфликт интересов между обоснованными целями бизнеса производителей - с одной стороны, и социальными, медицинскими и экономическими потребностями медицинских работников и населения выбирать и использовать лекарства наиболее рациональным образом - с другой" [68]. В связи с изложенным мнением экспертов ВОЗ в реальной жизни не следует сохранять иллюзий в отношении мотиваций поведения производителей ЛС на фармацевтическом рынке, поскольку первый и весьма необходимый приоритет фармацевтической промышленности - получение максимальной прибыли. Так, Гарри Шварц (Harry Schwartz), идеолог долгосрочной стратегии развития фармацевтической промышленности США, разъясняет, что "обычно бизнес не предполагает того, чего промышленность сегодня так сильно желает, - чтобы ее ценили за вклад в развитие общества. Цель фармацевтического бизнеса, - как и любого другого бизнеса в США - состоит в том, чтобы делать деньги, и извлечение максимально возможной прибыли - именно та цель, которой промышленники-менеджеры обычно и посвящают свою энергию день ото дня" [64]. Результатом таких устремлений является неконтролируемый всемирный рынок сбыта ЛС, что затрагивает не только экономически развитые страны, но в большей мере и развивающиеся, особенно такие, как Россия.

Первые десятилетия XXI века характеризуются значительным ростом потребления лекарственных препаратов населением всех стран мира. В России уровень прироста тренда потребления ЛС выше мировых тенденций. В то же время ряд отечественных специалистов считает, что наша система организации лекарственной помощи запрограммирована на формирование случайных ошибок [12, 40, 44]. Причем ежегодный прирост случайных ошибок применения ЛС связан со значительным объемом безрецептурного отпуска медикаментов и тенденцией к росту самолечения. Эти тенденции подтверждают данные опросов пациентов, результаты которых указывают на то, что многие из респондентов регулярно занимаются самолечением [15, 19]. В большинстве развивающихся стран аналогичная ситуация сложилась ещё в середине прошлого века [49, 50, 51, 54]. Широкомасштабное нерациональное использование лекарств - неизбежный результат ситуации, когда фармацевтический рынок наполнен неэффективными, бесполезными или неоправданно дорогими медикаментами [53], сопровождаемый кадровым кризисом здравоохранения и недостаточным уровнем подготовки практикующий врачей [17].

Современная медицина - это непрерывная смена поколений врачей, гипотез, представлений, стереотипов и, вероятно, моды. В XXI веке резко выросло влияние технической и лекарственной экспансии на фоне всепроникающего и повсеместного внедрения информационных технологий и модернизации медицинского оборудования [18]. Широко внедряются методы управления программной фармакотерапией. Именно на этом фоне и формируется отчетливый тренд перепотребления лекарственных средств. К сожалению, сегодняшние устремления практикующего врача в реальной жизни направлены не на результат, а на сам процесс производства фармацевтических услуг при распространенных заболеваниях [19, 20]. Современный врач все чаще и чаще сталкивается с проблемой соотношения объемов рациональной фармакотерапии с объемами полипрагмазии и ятрогении и их результатов в виде неблагоприятных исходов лечения.

Полипрагмазия и ятрогения - это не только серьезная медицинская, социальная, но ив значительной мере экономическая проблема. Экономические затраты, связанные с лекарственными осложнениями, составляли в США в конце ХХ века около 76,6 млрд. долл. в год [57]. Общие годовые затраты только на лечение предотвратимых осложнений фармакотерапии в США колебались от 17 до 29 млн. долл. В Великобритании ежегодно расходовалось около 4 млрд. долл. в связи с увеличением продолжительности пребывания в стационарах больных из-за возникших неблагоприятных побочных эффектов лекарств. Затраты, связанные с побочными реакциями, в 1990-х годах составляли в разных странах от 5,5 до 17% общего бюджета больниц [58].

Что касается затрат, возникающих вследствие осложнений фармакотерапии в современных условиях, то, по данным Food and Drug Administration (Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами - FDA) в США они составляют около 177 млрд долларов в год. В Евросоюзе, где побочные реакции являются 5-й самой распространенной причиной смерти, эта сумма составляет 79 млрд евро в год. Таким образом, затраты на лечение осложнений фармакотерапии являются значительными во всех странах, где такие исследования были проведены. По мнению экспертов FDA в США одна госпитальная койка из семи занята больным, госпитализированными в связи с находящимся на излечении с диагнозом токсического отравления, которое вызвано принятыми пациентом медикаментами.

Международная федерация ассоциаций фармацевтических предприятий (IFPMA) утверждала, что ее члены (контролирующие около 80% мирового рынка) обязываются поставлять лекарства "с полным уважением к потребностям общественного здравоохранения" [60, 62, 63]. Однако результаты последующих исследований Министерства здравоохранения Великобритании указывают на то, что усилия производителей ЛС "направлены на получение коммерческой прибыли, нежели на терапевтические потребности" [61]. В начале XXI века уровень ятрогений сохраняется или даже увеличивается [67]. В этой связи следует отметить, что существующая система производства медицинских услуг базируется на ложных предпосылках о том, что в реальном временном промежутке между социальными, медицинскими и экономическими потребностями медицинских работников и населения свободного выбора и рационального использования ЛС и потребностями фармацевтического бизнеса установилось некое равновесие [53, 69]. Его, к сожалению, пока не существует. Конфликт интересов общества и фармацевтического бизнеса описываемый в ХХ веке [8] сохраняется и в настоящее время.

Полипрагмазия и ятрогения. Отечественное медицинское сообщество недооценивает масштабы проблем распространения полипрагмазии (греч. рoly - много, рragma - предмет, вещь или действие) одновременное (как правило необоснованное) назначение множества лекарственных средств. Принцип, которым руководствуется лечащий врач, назначая больному одновременно несколько лекарственных препаратов, может отражать его стремление воздействовать на все имеющиеся у пациента патологические синдромы и болезни, выполняя, в целом, правильные и обоснованные рекомендации многочисленных консультантов ("узких" специалистов) [66].

В реальных условиях довольно часто приходится констатировать факт того, что, чем больше назначается лекарственных препаратов одному и тому же пациенту, тем чаще реализуется риск формирования патологического процесса, возникающего в результате медицинской помощи (ятрогения) [2, 4]. В этой связи следует отметить, что в результате полипрагмазии развивается около 50 % побочных реакций на препараты, а среди пациентов, умерших в результате побочных реакций, примерно 30 % погибли в результате особенностей взаимодействия ЛС в организме у пациента, причем потенциально опасными являются 25 % всех назначаемых комбинаций ЛС, а 8 % случаев развиваются нежелательные реакции [25].

Что же относительно связи возраста и числа ятрогенных осложнений применения ЛС, то чем старше пациент, тем чаще у него реализуются побочные эффекты фармакотерапии [23]. Однако это вовсе не означает, что у детей уровень распространения ятрогений ниже, чем у пожилых. Например, анализ применения антибактериальных препаратов в педиатрической практике показывает, что в большинстве случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), антибактериальная терапия назначается необоснованно, однако применение антибиотиков в свою очередь становится почвой для формирования ятрогенных осложнений. В этих случаях лечащему врачу взять на себя ответственность и обосновать отказ от назначения тех или иных препаратов при респираторных вирусных инфекциях у детей часто сложнее, чем обосновать их назначение. При этом более двух третей пациентов с "банальными" ОРВИ получают по 3-4 лекарственных препарата, что в большинстве случаев нецелесообразно, а иногда и просто вредно. В результате анализа значительного числа амбулаторных карт мы пришли к заключению, что этот дефект лекарственной терапии составляет 37,1±1,3 на 100 экспертиз применения антибиотиков, причем наиболее часто этот дефект наблюдался в группе пациентов с длительностью амбулаторного лечения более трех недель. Именно в этой группе необоснованное применение антибактериальных препаратов наблюдалось у 42,5±1,4% пациентов.

Очевидно, что широкое применение антибактериальных препаратов при ОРВИ чревато формированием лекарственной устойчивости и повышением риска возникновения нежелательных реакций у пациентов. Иллюстрацией данного тезиса является экспертное заключение по поводу амбулаторного лечения ребенка в возрасте 2,5 лет.

Алеша Н. заболел остро 12.10.07, когда на 4 день после первого посещения младшей группы детского сада, где наблюдался сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, у мальчика появилась лихорадка до 38°С, обильные, прозрачные выделения из носовых ходов, редкий кашель. Медицинской сестрой ребенок отстранен от посещения детского сада, а вызванный участковый врач установил диагноз ОРВИ, острый вирусный назофарингит и назначил следующее лечение:

- Амоксициллин 100 мг 3 раза в день, внутрь;

- Нафтизин по 3-4 капли в носовые ходы 4 раза в день;

- Сироп с парацетамолом (100 мг) внутрь;

- Горчичники на грудную клетку.

В течение трех дней после обращения к участковому педиатру состояние ребенка было стабильно удовлетворительным, лихорадка уменьшилась до 37,3°С, уменьшились выделения из носовых ходов, однако усилился кашель, который стал продуктивным, особенно в утренние часы. На 5 сутки на фоне нормализовавшейся температуры тела, на коже груди и живота появилась мелкопятнистая сыпь, приподнятая над уровнем кожи, обильная склонная к слиянию, сопровождающаяся слабым зудом. Осмотревший ребенка врач расценил сыпь, как проявление аллергии на амоксициллин, отменил все назначенные ранее ЛС, и назначил супрастин по ? таблетки 3 раза в день внутрь. В течение последующих полутора суток кожа ребенка очистилась от сыпи, температура тела оставалась нормальной, уменьшился кашель и выделения из носа.

Однако на 8 сутки от начала заболевания на фоне терапии супрастином мать ребенка стала отмечать у него повышенную сонливость, вялость, неустойчивую походку и расстройство сна, навязчивый кашель. Ребенок был повторно осмотрен участковым врачом, супрастин был отменен. На 12 сутки от начала заболевания все без исключения проявления ОРВИ были купированы, однако расстройство сна сохранялось еще в течение недели.

Анализ данного и аналогичных экспертных заключений показывает, что применение антимикробных препаратов у пациентов, при четко очерченной клинике респираторной вирусной инфекции, явление массовое и весьма характерное для врачей амбулаторно-поликлинических учреждений. Что же относительно конкретного примера, то нами проведена иллюстрация применение амоксициллина, к назначению которого не было прямых показаний, а проявление побочного эффекта по сути дела можно было прогнозировать заранее, однако лечащий врач с завидным упорством продолжал "манипулировать" лекарственными препаратами, назначив супрастин и снова получил побочный эффект. Таким образом, вместо стандартных 5-7 дней, лечение ребенка с "банальной" ОРВИ было завершено в течение 3 недель.

Нам хотелось бы отметить, что как в этом, так и в сотнях подобных случаев, побочное действие ЛС врачами нечетко фиксировалось в медицинской документации и не формировалась соответствующая информация в адрес руководителей ЛПУ. В то же время анализ результатов экспертной работы позволяет говорить о том, что негативные тенденции в виде утраты практикующими врачами клинических навыков (расспроса, сбора анамнеза, осмотра, перкуссии, аускультации), и уже, бывшие когда-то основы врачебного искусства (наблюдательность, тонкое восприятие, интеллектуальный анализ и синтез) сохраняются. Они становятся невостребованными, а теоретические основы фармакотерапии отстают от успехов диагностики.

В последние годы принцип "…не навреди…" перестает быть приоритетом. Применяются спорные комбинации лекарственных препаратов, принципы лечения становится все агрессивнее. Одновременно назначается от 7 до 10 препаратов, довольно часто парэнтерально. Такие тенденции порождают рост побочных эффектов (аллергия, диарея, слабость, головная боль, гипотензия, тошнота, рвота и т.п.). Применение значительного числа ЛС у больного - это реальная практика современной медицины [43]. "Массированный лекарственный удар" [23, 24], как правило, получает наиболее уязвимый контингент больных, т.е. люди, страдающие от полиморбидности - одновременно протекающих нескольких заболевании в различных фазах и стадиях. Чаще всего это пожилые больные [24].

В начале 80-х годов ХХ века ВОЗ сформировала главные требования к лекарственным средствам: эффективность, безопасность, доступность и приемлемость для пациента, поставив во главу угла фармакотерапевтический критерий польза/риск. Руководитель международной программы ВОЗ по мониторингу безопасности лекарств Стэн Олсен, в 2013 году представил доклад "Финансовое бремя осложнений фармакотерапии" [30]. В нем было указано на то, что осложнения фармакотерапии могут быть не только в виде ожидаемых побочных реакций, но и в виде побочных реакций, связанных с неправильным применением ЛС (типа А зависимые от дозы ЛС, типа В независимые от дозы ЛС, типа С возникающие в результате длительного применения и типа D отсроченные реакции). В целом же нерегламентированное применение ЛС - большая проблема, однако следует подчеркнуть её особую важность для беременных женщин и детей. Так, беременным женщинам часто назначают препараты, не имеющие официальных рекомендаций от производителя, а 75% ЛС, предлагаемых на международном фармацевтическом рынке никогда не изучались с помощью клинических исследований на беременных женщинах и детях [25].

Профессор Сергей Олегович Ключников с сотрудниками подсчитали, что соотношение "таблетка на болезнь" у детей до года составляет 1,42, до 2 лет - 2,23. При этом дети первого года жизни имеют в среднем 4,3 диагноза, дети до 3 лет - 7 диагнозов, старше 7 лет - 9,8. То есть, если провести повозрастную экстраполяцию, то невольно придем к заключению о том, что ребенок до года принимает 5,5 препарата, а дальше их число растет, чуть ли не в геометрической прогрессии, исчисляясь уже десятками. А ведь заболевания у детей, как правило, "банальные" ОРВИ, синдром мышечной дистонии, рахит, дисбиоз, кривошея, вульвит, дисплазия, молочница, риниты, бронхиты, ларингиты, крапивница, кишечные инфекции... При лечении в амбулаторно-поликлинической сети 73,9 % детей первого года жизни получают при ОРВИ антибиотик. Более 60 % детей до года с диагнозами "ОРЗ" и "ОРВИ" получают иммуномодулирующие препараты [21].

Полипрагмазия, как весьма распространенное явление, характерно как для общей врачебной практики, так и для специализированной медицинской помощи. Причем, чем "уже" специальность, тем чаще встречаются довольно сомнительные назначения ЛС. Приводим пример из офтальмологической практики.

История болезни № 828. Больной А. 71 год. Клинический диагноз: Рецидив герпетического древовидного кератита, справа (14.03.13). Шифр МКБ-10 800.5. Дата поступления 12.03.13. Дата выписки 28.03.13.

Проведено лечение:

1. Хлоргексидин, глазные капли 6 раз в день.

2. Интерферон подкожно с 12.03 по 25.03.13

3. Антибактериальные препараты: гентамицин, метрогил, сульфацил натрия (глазные капли), тетрациклин (мазь) ежедневно.

4. Ацикловир, интерферон, офтальмоферон, завиракс в виде глазных мазей, ежедневно.

5. Вит С 5% 5,0 мл., Хлористый кальций 10% 1,0 мл. внутривенно ежедневно.

6. Супрастин по 1 табл. 2 раза в день внутрь ежедневно.

Исход заболевания у данного пациента - выздоровление за 17 к/дней. С точки зрения идеологии рациональной фармакотерапии подход лечащего врача к тактике медикаментозной терапии вызывает сомнение, поскольку применяется значительное число препаратов сходных по действию на этиологическую причину заболевания (противовирусные препараты), необоснованно назначение нескольких антибактериальных препаратов и т.п.

Пожилые пациенты (старше 65 лет) принимают одну треть всех выписываемых врачами лекарственных средств. При этом 30% используют лекарства, которые не следует принимать лицам старше трудоспособного возраста. При длительном применении лекарственных препаратов отрицательные эффекты встречаются у 9,8 из 100 пациентов в месяц, в то время как предотвратить побочные эффекты возможно у 4,1 из 100 пациентов. Осложнения от приема ЛС ведут к госпитализации 15% пожилых пациентов, что связано с приемом ими большого количества лекарственных средств. В то же время данную категорию пациентов не включают в клинические исследования определения биотоксичности ЛС, но именно они принимают значительное число лекарств, со значительным числом побочных эффектов. Именно в этой ситуации практикующие врачи должны следовать общему правилу ? снижать дозу препарата на половину у пациентов старше 80 лет. "Старт должен быть низким, а скорость приема маленькой", - такой лозунг выдвинул доктор W. Steers в отношении назначении лекарств пожилым людям (Steers W., 2007).

По нашим наблюдениям свой "вклад" в формирование полипрагмазии вносят и аптечные работники. Так, провизоры рекомендуют самостоятельное лечение 7 из 10 больных гриппом и ОРВИ, 64% больным острым назофарингитом и ринитом и 33,3% больным острым бронхитом. Лидерами аптечных продаж больным с "простудой" при их обращении к фармацевту являются: противопростудные комплексные препараты, препараты от кашля, препараты от боли в горле, муколитики и отхаркивающие.

Одной из причин полипрагмазии является снижение приверженности многих пациентов к лечению рекомендованных врачом. Согласно проведенным социологическим исследованиям, более ? больных, как правило, не понимают объяснений лечащего врача, касающихся названий, режима приема препаратов и задач лечения. Столько же пациентов, выслушав врача и согласившись с ним, самостоятельно отказываются от назначенного лечения по финансовым или иным соображениям, предпочитая дополнять рекомендованное лечение привычными (по сути малоэффективными) лекарствами, использовать которые им посоветовали знакомые, соседи, родственники и др. [19, 36].

Самолечение, как неизбежная реальность. Число случаев полипрагмазии постоянно растет по причине коммерческой доступности практически любых лекарств, в изобилии присутствующих на отечественном фармацевтическом рынке на фоне невероятно высокого уровня безрецептурного отпуска ЛС в аптечных учреждениях. Это стимулирует рост числа случаев самолечения. Это не противоречит данным ВОЗ, где указывается на то, что более половины пациентов принимают лекарства, не обращаясь к врачу и не зная об их совместимости.

Пациенты нередко сам себе "назначают" антибиотики, слабительные, жаропонижающие и анальгезирующие препараты и даже седативные, снотворные, психотропные средства, не представляя всех последствий таких злоупотреблений. Многие пациенты являются активными потребителями широко рекламируемых биологически активных добавок к пище. Таким образом, сам пациент может устроить лекарственную полипрагмазию, не уведомив лечащего врача о том, чем он дополнил назначения [29].

Справедливости ради не следует осуждать пациентов, склонных к самолечению. Мы полагаем, что следует вникнуть в причины такого "нестандартного" поведения. Во многих случаях, при проявлении первых симптомов недомогания, заболевшие далеко не всегда спешат обратиться к врачу, предпочитая справиться с ними самостоятельно. Зачастую у них отсутствует возможность отлучиться с работы и нанести визит лечащему врачу в поликлинику. Проще "заскочить" по пути в аптеку и приобрести то, что поможет быстро выздороветь. Ведь аптечные учреждения открыты в течение всего дня, а иногда и круглосуточно. Для их посещения и получения консультации провизора/фармацевта не требуются предварительная запись, ожидание в долгой очереди. А вот "пропускная способность" поликлиник далеко не беспредельна и там пациент рискует "застрять" во многочасовой очереди из-за "кашля, насморка, головной боли и першения в горле". Дополняется же база самолечения наличием группы ЛС, отпускаемых без рецепта врача.

Именно безрецептурный отпуск делает самолечение доступным, технически возможным и легитимным. Собственно, деление всего множества лекарственных средств на рецептурные и безрецептурные является одной из правовых основ самолечения. Еще совсем недавно в РФ оно осуществлялось путем опубликования и вступления в силу приказов МЗ РФ, содержащих перечни отпускаемых без рецепта наименований (тогда как повсеместно за рубежом, наоборот, действуют "рецептурные списки"). Но "прогресс" не стоит на месте и 26 августа 2011 г. Приказом Минздравсоцразвития РФ № 1000ан был признан утратившим силу последний из таких перечней. Следовательно, в сложившихся условиях практика самолечения будет только расширяться и риск формирования ятрогений, связанных с нерациональной фармакотерапией будет только увеличиваться. Реальность невозможно отменить или игнорировать, именно в сложившихся условиях придется решать с участием практикующего врача, пациента и провизора/фармацевта, поскольку самолечение по определению означает отказ пациента от обращения к врачу.

В отечественной практике самолечение сводится к устранению более и менее распространенных недомоганий без участия врача посредством приема безрецептурных препаратов. Типичными состояниями, при которых прибегают к самолечению являются головная и зубная боль, простудные явления (температура, кашель, насморк, першение и боль в горле), различные расстройства ЖКТ (изжога, диарея, метеоризм, запор), боли в суставах и мышцах, небольшие раны, ссадины, ожоги, ушибы, растяжения, некоторые нарушения функций кожного покрова, слизистых оболочек и т.д. Соответственно, наиболее популярными группами препаратов используемые для самолечении являются анальгетики безрецептурного списка, жаропонижающие, назальные капли и спреи, таблетки и леденцы от боли в горле, антациды, ферменты и т.д. Самолечение может включать также прием витаминов и витаминных комплексов, фитотерапию. Этот список можно дополнить широким спектром антибактериальных и противовирусных препаратов [15].

Судебно-медицинская экспертиза лекарственных ятрогений. В рамках правового регулирования производства медицинских услуг врачи судебно-медицинские эксперты проводят оценку дефектов лечебной помощи у больных умерших в лечебных учреждениях от насильственной причины и при неблагоприятных исходах медицинской деятельности [1, 41]. Известно, что наиболее качественное изучение госпитальной смерти осуществляется судебно-медицинскими экспертами, которые выявляют больше дефектов лечебной помощи, чем патологоанатомы, соответственно, 86,8 % и 18 % [5].

Неблагоприятные исходы медицинской помощи, обусловленные дефектами применения лекарственных средств, в судебно-медицинской практике чаще возникают в премортальном периоде у пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Это обусловлено развитием критических состояний, основным методом лечения которых является "бескровная хирургия" или проведение инфузионно-трансфузионной терапии. Именно интенсивная инфузионно-трансфузионная терапия сопряжена с высокой степенью опасности возникновения дефектов производства медицинских услуг и развития ятрогений.

В таких случаях перед экспертом стоит непростая задача, поскольку как лечащий врач, так и пациент нерационально относятся к риску. Так, врач-терапевт настороженно относится к оперативным методам лечения, а пациент, ознакомленный с даже минимальной вероятностью смерти на операционном столе, выберет консервативные методы лечения. Подход, основанный на том, что хирургические методы лечения "опаснее" терапевтических может стать источником тактических ошибок применения значительного числа лекарственных препаратов в виде полипрагмазии и инициировать нежелательный исход. Приводим пример СМЭ по случаю смерти ребенка 4-х лет в детском хирургическом отделении больницы г. Комсомольска-на-Амуре связанного с тактическими ошибками выбора и реализации лечебных мероприятий.

Комиссии специалистов поставлены следующие подлинные медицинские документы:

- Медицинская карта ребенка 22.11.02 г.р.

- Медицинская карта "Д"- спецгруппы (патология зрения).

- История развития ребенка

- Медицинская карта №697/607 стационарного больного.

- Протокол патологоанатомического исследования № 66 от 23 октября 2007 г.

Ребенок Д. 4 лет поступил в детское хирургическое отделение МУЗ "Городская больница №7" г. Комсомольска-на-Амуре 15.10.07. в 13час. 45 мин. с жалобами на боли в животе возникшие в детском саду. После осмотра врача СМП был доставлен в приёмное отделение больницы в состоянии средней тяжести с диагнозом: "Кишечная колика. Подозрение на кишечную непроходимость".

Из анамнеза: ребёнок от первых срочных нормальных родов с весом 3050 г. Находился на диспансерном учёте в поликлинике у педиатра и кардиолога (Врождённый порок сердца. Стеноз легочной артерии.), невропатолога (Резидуальная энцефалопатия. Задержка психомоторного и речевого развития) и окулиста (Гиперметропия средней степени, содружественное сходящееся косоглазие).

При поступлении в хирургическое отделение проводилось лечение: декомпрессия желудка назогастральным зондом, инфузионная терапия через венозный катетер: глюкозо-солевые растворы, анальгетики и спазмолитики. По желудочному зонду через 2 часа появился сброс содержимого окрашенного желчью. В 19 часов была выполнена повторная рентгенограмма органов брюшной полости, на которой выявлены явления кишечной непроходимости - неравномерное скопления газа в кишечнике и уровни жидкости. В этот же день была выполнена операция лапаротомия, ревизия органов брюшной полости.

Установлена причина непроходимости - ущемление петли подвздошной кишки в пространстве образованном брыжейкой дивертикула Меккеля и брыжейкой тонкой кишки. Проведено устранение кишечной непроходимости путём пересечением брыжейки дивертикула. Затем выполнена дивертикулэктомия, блокада корня брыжейки тонкого кишечника, программная лапаростома с целью контроля состояния кишечника через 12-14 часов. После операции ребёнок переведен в отделение реанимации, где проводилась продлённая ИВЛ.

В раннем послеоперационном периоде у ребенка Д. отмечался гипокоагуляционный синдром. 16.10.07 в 14 час. выполнена операция: ревизия программной лапаростомы брюшной полости - кишечник жизнеспособен. Произведено дренирование брюшной полости, лапаростома устранена, на послеоперационную рану наложен глухой шов. 16.10.07.

Послеоперационный период протекал тяжело. Проводилась инфузионная терапия (плазма А2 Rh положит №9, гемотрансфузия №10, реополиглюкин), коррекция водно - электролитных нарушений, парэнтеральное питание с пятых суток после операции (инфезол, липофундин). Антибактериальная терапия (цефабид, метронидазол) и симптоматическая терапия. Дренаж из брюшной полости удален на 4 сутки после операции. Перистальтика кишечника восстановилась на 2-3 сутки - стул самостоятельный и после клизмы.

На фоне стабильно-тяжелого состояния 22.10.07 в 5 часов 20мин. развилась клиника острой сердечно-сосудистой недостаточности и отёка легких. Проводимые реанимационные мероприятии оказались неэффективными. 22.10.07 в 6 часов 15 мин. констатирована смерть.

Клинический диагноз: Странгуляционная непроходимость тонкого кишечника. Ущемлением петли подвздошной кишки брыжейкой дивертикула Меккеля. Вторичный дивертикулит. Вялотекущий перитонит. Фоновое: Врождённый порок сердца Стеноз легочной артерии. Осложнение: гипокоагуляционный синдром. Перикардит.? Острая сердечная левожелудочковая недостаточность. Отёк легких. Сопутствующее: Резидуальная энцефалопатия атонический- астатический синдром. Задержка психомоторного и речевого развития.

Из Протокола патологоанатомического исследования № 66 от 23 октября 2007 г. ребенка Д. 4 лет. Патологоанатомический диагноз:

Основное заболевание: (Q43.0) Порок развития кишечника - дивертикул Меккеля.

Осложнения: Странгуляционная кишечная непроходимость. Ущемление петли подвздошной кишки брыжейкой дивертикула Меккеля. Вторичный дивертикулит (Гистологическое исследование №21497-500). Серозно-фибринозный перитонит.

ДВС-синдром: гипокоагуляционный синдром; множественные субплевральные и единичные субэпикардиальные кровоизлияния; фибриновые тромбы в просвете мелких сосудов головного мозга, легких, сердца, поджелудочной железы, печени. Легочно-сердечная недостаточность: альвеолярный и интерстициальный отек легких; двусторонний гидроторакс (по 50мл); гидроперикард (30мл); отек и разволокнение миокарда; гипертрофия миокарда правого желудочка до 0,4см; дилятация левых отделов сердца; острое общее венозное полнокровие. Отек головного мозга.

Сопутствующая патология: Иммунодефицитное состояние неуточненное: преждевременный жировой метаморфоз тимуса; гипоплазия долек; отсутствие дифференцировки слоев; множественные кистозно измененные т. Гассаля с кальцинатами; гиперплазия селезенки и брыжеечных лимфоузлов. Множественные аденомы надпочечников. Резидуальная энцефалопатия; задержка речевого и психомоторного развития. Гиперметропия. Содружественное сходящееся косоглазие (по клиническим данным).

Операции: 15.10.07 лапаротомия, дивертикулэктомия, устранение непроходимости ущемления петли тонкого кишечника, лапаростомия. 16.10.07 ревизия тонкого кишечника, закрытие лапаростомы. 16.10.07 катетеризация подключичной вены справа и слева.

Заключение комиссионной СМЭ по факту смерти ребенка Д. 4 лет в детском хирургическом отделении МУЗ "городская больница №7". Изучив представленные на комиссии специалистов документы комиссия пришла к следующим выводам:

1. Хирургическое оперативное лечение (лапаротомия с устранением непроходимости ущемления петли тонкого кишечники), оказанное ребенку Д., 22.11.02 г.р., было выполнено правильно. По дневниковым записям во время пребывания в стационаре после операции у ребенка были стабильные показания АД, пульса, дыхания. Позднее в послеоперационном периоде назначенное лечение ухудшило состояние ребенка из-за развития перикардита (диагностирован рентгенологически в последние сутки до смерти). Неправильно без учета состояния ребенка были назначены:

- завышенный на 20% объем вводимых жидкостей при наличии тахикардии и тахипноэ;

- соотношение вводимых лекарственных средств в 4 раза больше, чем положено (соотношение натрий содержащих препаратов и глюкозы, кристаллоидов и коллоидов);

- противопоказано назначение реополиглюкина;

- запоздалое (на 5 суток) назначение парантерального питания;

- при диагностике перикардита следовало резко на 50-70% снизить объем инфузионной терапии;

- при наличии перикардита и недостаточности кровообращения 2А степени отсутствовали в назначении стандартная патогенетическая терапия: не назначены сердечные гликозиды, кардиотопная, кардиотрофная терапия;

- отсутствуют показания для назначения эуфиллина;

- при наличии показаний не были назначены консультации кардиолога, невропатолога.

Выбранная тактика ведения больного ребенка Д. привела к ускоренному отеку головного мозга, легких и развитию острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне выявленного перикардита и косвенно состоит в причинной связи со смертью.

2. Причиной смерти явилась остро развившаяся тотальная сердечно-легочная недостаточность на фоне перикардита, диагностированного предсмертно, подтвержденного рентгенологическими данными в представленной Медицинской карте №697/607 стационарного больного, в исследовательской части патологоанатомического исследования.

Сложность проведения СМЭ случаев гибели пациентов в послеоперационном периоде заключается в том, что экспертам и консультантам приходится подвергать анализу не только патологические синдромы, связанные с основным заболеванием и проведенным оперативным пособием, но и сопровождающую медикаментозную терапию. Кроме того приходится учитывать уровень мониторинга реакции организма больного на скорость введения жидкостей для регулирования ОЦК, уровень оптимальности сочетания лекарственных средств и многое другое. Ранние стадии развития ятрогенного синдрома, который зачастую приводит к смерти, как правило, лечащим врачом устанавливаются с определенной временной задержкой. Изучение причинно-следственных связей гибели пациентов во время операции или в послеоперационном периоде, проведение "разбора полётов" на конкретных примерах позволяют избежать подобных инциндентов в будущем.

Заключение

|

|

|

Несмотря на то, что у Министерства здравоохранения РФ существует значительное число неотложных задач по охране здоровья граждан, необходимо найти возможность на формирование современных подходов к решению проблем, препятствующих рациональной фармакотерапии. Параллельно следует совершенствовать технологию проведения судебно-медицинской экспертизы случаев ятрогенных осложнений при производстве медицинских услуг, в частности проведения фармакотерапии, за счет улучшения подготовки судмедэкспертов и клинических фармакологов. Создавшееся положение в судебно-медицинской экспертизе, особенно в тех случаях, когда дело касалось экспертизы по делам о врачебных преступлениях, вызывает беспокойство. В связи с системным изменением нормативно-правовых основ охраны здоровья населения России появляется надежда на то, что ближайшие годы появится независимая, объективная вневедомственная судебная экспертиза, не находящаяся в чьем-то ведомственном подчинении и не поддающаяся ведомственному влиянию.

Список литературы |

|

1. Авдеев А.И., Козлов С.В. Ятрогенная патология (судебно-медицинский взгляд). Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики, Новосибирск. 2009. Вып. 15. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://journal.forens-lit.ru/node/102.

1. Авдеев А.И., Козлов С.В. Ятрогенная патология (судебно-медицинский взгляд). Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики, Новосибирск. 2009. Вып. 15. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://journal.forens-lit.ru/node/102.  2. Авдеев А.И., Прутовых В.В. Современное законодательство как основа для определения "вред здоровью" //Дальневосточный медицинский журнал. 2012г. № 3. С.80-83.

2. Авдеев А.И., Прутовых В.В. Современное законодательство как основа для определения "вред здоровью" //Дальневосточный медицинский журнал. 2012г. № 3. С.80-83. 3. Автандилов Г.Г. Особенности X пересмотра Международной классификации болезней и применение ее в патологоанатомической практике // Арх. пат. 2006. Вып. 2. С. 56.

3. Автандилов Г.Г. Особенности X пересмотра Международной классификации болезней и применение ее в патологоанатомической практике // Арх. пат. 2006. Вып. 2. С. 56.  4. Акопов В. И. Право в медицине: монография. М.: Приоритет-стандарт, 2002. С 56.

4. Акопов В. И. Право в медицине: монография. М.: Приоритет-стандарт, 2002. С 56. 5. Андреев А.А., Седова Н.Н. Врачебные ошибки: социальные причины и медицинские последствия//Здоровье человека: социогуманитарные и медико-биологические аспекты.: Коллективная монография под ред. член-корр. РАН Юдина Б.Г. - М..: Изд-во РАН, 2003. гл. 3

5. Андреев А.А., Седова Н.Н. Врачебные ошибки: социальные причины и медицинские последствия//Здоровье человека: социогуманитарные и медико-биологические аспекты.: Коллективная монография под ред. член-корр. РАН Юдина Б.Г. - М..: Изд-во РАН, 2003. гл. 3 6. Белоусов Ю. Б., Гуревич К. Г. Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств: Спец. Выпуск серии "Рациональная фармакотерапия" / М.: Литтерра, 2005. 288 с.

6. Белоусов Ю. Б., Гуревич К. Г. Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств: Спец. Выпуск серии "Рациональная фармакотерапия" / М.: Литтерра, 2005. 288 с. 7. Белоусов Ю.Б., Леонова М.В. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. Руководство для практикующих врачей. ОАО "Издательство "Бионика"", Москва, 2002.

7. Белоусов Ю.Б., Леонова М.В. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. Руководство для практикующих врачей. ОАО "Издательство "Бионика"", Москва, 2002. 8. Броуэр Луи. Фармацевтическая и продовольственная мафия. Перевод с фр. Н.Н. Сенченко. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pharmax.ru/knowledge/Lui-Brouyer-Farmatsevticheskaya-i-prodovolstvennaya-mafiya-file11613.html.

8. Броуэр Луи. Фармацевтическая и продовольственная мафия. Перевод с фр. Н.Н. Сенченко. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pharmax.ru/knowledge/Lui-Brouyer-Farmatsevticheskaya-i-prodovolstvennaya-mafiya-file11613.html.  9. Венгеровский, А.И. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров / А.И. Венгеровский. - М.: Физико-математическая литература, 2006. 704 с.

9. Венгеровский, А.И. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров / А.И. Венгеровский. - М.: Физико-математическая литература, 2006. 704 с. 10. Власов В.В. Введение в доказательную медицину М.: МедиаСфера, 2001. 392 с.

10. Власов В.В. Введение в доказательную медицину М.: МедиаСфера, 2001. 392 с. 11. Власов В.В. Современный процесс стандартизации в российской медицине Международный журнал медицинской практики, 2000; №2: 5-12.

11. Власов В.В. Современный процесс стандартизации в российской медицине Международный журнал медицинской практики, 2000; №2: 5-12. 12. Воробьев К.П. Доказательная медицина - новая методология медицинской практики. Часть I. Мотивации врача и исследователя при изучении доказательной медицины. // Український медичний альманах. 2004.№ 5. С.41-45.

12. Воробьев К.П. Доказательная медицина - новая методология медицинской практики. Часть I. Мотивации врача и исследователя при изучении доказательной медицины. // Український медичний альманах. 2004.№ 5. С.41-45. 13. Воробьев К.П. Доказательная медицина - новая методология медицинской практики. Часть II . Сущность доказательной медицины. // Український медичний алдьманах. 2005.№6. С.142-146.

13. Воробьев К.П. Доказательная медицина - новая методология медицинской практики. Часть II . Сущность доказательной медицины. // Український медичний алдьманах. 2005.№6. С.142-146. 14. Воронов, Г.Г. Захаренко А.Г. Учебное пособие по клинической фармакологии / Витебск: ВГМУ, 2005. 244 с.

14. Воронов, Г.Г. Захаренко А.Г. Учебное пособие по клинической фармакологии / Витебск: ВГМУ, 2005. 244 с. 15. Григорян С.Л. (Без) ответственное самолечение. О том, чем фармацевт может помочь желающим лечиться самостоятельно. Ж. "КАТРЕНСТИЛЬ" 2013. №9 (121) С.36-44.

15. Григорян С.Л. (Без) ответственное самолечение. О том, чем фармацевт может помочь желающим лечиться самостоятельно. Ж. "КАТРЕНСТИЛЬ" 2013. №9 (121) С.36-44.  16. Громов Л.А. Рациональная фармакотерапия. Ж. Рациональная фармакотерапия. 2012. № 1. С. 13-15.

16. Громов Л.А. Рациональная фармакотерапия. Ж. Рациональная фармакотерапия. 2012. № 1. С. 13-15. 17. Дьяченко В.Г., Костакова Т.А., Пчелина И.В. Врачебные кадры Дальнего Востока. Виток кризиса. / Под. ред. проф. В.Г. Дьяченко. - Хабаровск: Изд. ГОУ ВПО ДВГМУ, 2012. 408 с.

17. Дьяченко В.Г., Костакова Т.А., Пчелина И.В. Врачебные кадры Дальнего Востока. Виток кризиса. / Под. ред. проф. В.Г. Дьяченко. - Хабаровск: Изд. ГОУ ВПО ДВГМУ, 2012. 408 с. 18. Дьяченко В.Г., Пригорнев В.Б., Солохина Л.В. и др. Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях рыночных реформ. Под редакцией В.Г. Дьяченко. Хабаровск. Изд. Центр ГБОУ ВПО ДВГМУ. 2013. 684 с.

18. Дьяченко В.Г., Пригорнев В.Б., Солохина Л.В. и др. Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях рыночных реформ. Под редакцией В.Г. Дьяченко. Хабаровск. Изд. Центр ГБОУ ВПО ДВГМУ. 2013. 684 с. 19. Дьяченко С.В. Фармакоэпидемиологические основы антибактериальной терапии распространенных заболеваний. Изд. центр ГОУ ВПО ДВГМУ, 2010. 402 с.

19. Дьяченко С.В. Фармакоэпидемиологические основы антибактериальной терапии распространенных заболеваний. Изд. центр ГОУ ВПО ДВГМУ, 2010. 402 с. 20. Дьяченко С.В., Слободенюк Е.В., Дьяченко В.Г. Организация антибактериальной терапии распространенных заболеваний. Учебное пособие. Под редакцией проф. Е.В. Слободенюк. Изд. центр ГОУ ВПО ДВГМУ, 2010. 591 с.

20. Дьяченко С.В., Слободенюк Е.В., Дьяченко В.Г. Организация антибактериальной терапии распространенных заболеваний. Учебное пособие. Под редакцией проф. Е.В. Слободенюк. Изд. центр ГОУ ВПО ДВГМУ, 2010. 591 с. 21. Ключников С.О. с соавт. Часто болеющие дети. Российский вестник перинатологии и педиатрии. Приложение. М. Медкнига, 2007. №2. С 114.

21. Ключников С.О. с соавт. Часто болеющие дети. Российский вестник перинатологии и педиатрии. Приложение. М. Медкнига, 2007. №2. С 114.  22. Кукес, В.Г. Клиническая фармакология: учебник / В.Г. Кукес [и др.]; под общ. ред. В.Г. Кукеса. - М.: Гэотар - Медиа, 2008. 1056 с.

22. Кукес, В.Г. Клиническая фармакология: учебник / В.Г. Кукес [и др.]; под общ. ред. В.Г. Кукеса. - М.: Гэотар - Медиа, 2008. 1056 с. 23. Лазебник Л.Б. Практическая гериатрия. М., 2002.

23. Лазебник Л.Б. Практическая гериатрия. М., 2002.  24. Лазебник Л.Б., Конев Ю.В., Михеева О.М. Многоцелевая монотерапия ?-адреноблокаторами в гериатрической практике. М., 2006.

24. Лазебник Л.Б., Конев Ю.В., Михеева О.М. Многоцелевая монотерапия ?-адреноблокаторами в гериатрической практике. М., 2006. 25. Лепахин В.К., Астахова А.В., Овчинникова Е.А., Овчинникова Л.К. Врачебные ошибки как причина осложнений лекарственной терапии. Качественная клиническая практика. 2002. №1. С. 24-29.

25. Лепахин В.К., Астахова А.В., Овчинникова Е.А., Овчинникова Л.К. Врачебные ошибки как причина осложнений лекарственной терапии. Качественная клиническая практика. 2002. №1. С. 24-29. 26. Лильин Е.Т. Введение в современную фармакогенетику. М.-Медицина. 1984. 160 с.

26. Лильин Е.Т. Введение в современную фармакогенетику. М.-Медицина. 1984. 160 с.  27. Михайлов, И.Б. Клиническая фармакология: учебник / И.Б. Михайлов. - М.: АСТ, 2005. 518 с.

27. Михайлов, И.Б. Клиническая фармакология: учебник / И.Б. Михайлов. - М.: АСТ, 2005. 518 с. 28. Михайлов, И.Б. Основы рациональной терапии / И.Б. Михайлов. - Спб.: Фолиант, 1999. 480 с.

28. Михайлов, И.Б. Основы рациональной терапии / И.Б. Михайлов. - Спб.: Фолиант, 1999. 480 с. 29. Оконенко Л. Б., Антропова Г. А., Егорова Е. С., Брыжахин Г. Г. Безрецептурный отпуск и самолечение. Вестник РУДН (серия "Медицина"), 2009. № 4. с. 45.

29. Оконенко Л. Б., Антропова Г. А., Егорова Е. С., Брыжахин Г. Г. Безрецептурный отпуск и самолечение. Вестник РУДН (серия "Медицина"), 2009. № 4. с. 45. 30. Олсен Стэн. Финансовое бремя осложнений фармакотерапии. Газета "АПТЕКА" № 43 (914) от 04.11.13.

30. Олсен Стэн. Финансовое бремя осложнений фармакотерапии. Газета "АПТЕКА" № 43 (914) от 04.11.13. 31. Перфильева Г. В. Кадровые ресурсы здравоохранения. Европейское региональное бюро ВОЗ. 2007. Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen ?, Denmark.

31. Перфильева Г. В. Кадровые ресурсы здравоохранения. Европейское региональное бюро ВОЗ. 2007. Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen ?, Denmark. 32. Петри А, Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. С. 71-86.

32. Петри А, Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. С. 71-86. 33. Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-класс : учебник / В. И. Петров. 2011. 880 с.

33. Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-класс : учебник / В. И. Петров. 2011. 880 с. 34. Петров В.И. Медицина, основанная на доказательствах /В. И. Петров, С. В. Недогода/ "ГЭОТАР-Медиа". 2012. - с.144.

34. Петров В.И. Медицина, основанная на доказательствах /В. И. Петров, С. В. Недогода/ "ГЭОТАР-Медиа". 2012. - с.144.  35. Петров В.И. Новые технологии, регулирование, стандартизация и фармакоэкономика /В. И. Петров, А. Н. Луцевич, О. В. Решетько/ "Медицина". 2006. 456 с.

35. Петров В.И. Новые технологии, регулирование, стандартизация и фармакоэкономика /В. И. Петров, А. Н. Луцевич, О. В. Решетько/ "Медицина". 2006. 456 с.  36. Потапчик, Е. Г. Доступность медицинской помощи для населения (по материалам мониторинга экономических процессов в здравоохранении) : препринт WP8/2011/11 / Е. Г. Потапчик, Е. В. Селезнева, С. В. Шишкин ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 36 с.

36. Потапчик, Е. Г. Доступность медицинской помощи для населения (по материалам мониторинга экономических процессов в здравоохранении) : препринт WP8/2011/11 / Е. Г. Потапчик, Е. В. Селезнева, С. В. Шишкин ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 36 с. 37. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств, включая лучшие лекарственные средства для детей. Всемирная Организация Здравоохранения / Педиатрическая фармакология. 2007.№ 5. С.107-111.

37. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств, включая лучшие лекарственные средства для детей. Всемирная Организация Здравоохранения / Педиатрическая фармакология. 2007.№ 5. С.107-111. 38. Профилактика неблагоприятных побочных реакций: врачебная тактика рационального выбора и применния лекарственных средств / Под ред. Н.В. Юргеля, В.Г. Кукеса. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 448 с.

38. Профилактика неблагоприятных побочных реакций: врачебная тактика рационального выбора и применния лекарственных средств / Под ред. Н.В. Юргеля, В.Г. Кукеса. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 448 с.  39. Селезнев Е.Ф. Клинико-фармацевтический метод повышения эффективности и безопасности фармакотерапии//Паллиативная медицина и реабилитация. 2004. №4. С.44-45.

39. Селезнев Е.Ф. Клинико-фармацевтический метод повышения эффективности и безопасности фармакотерапии//Паллиативная медицина и реабилитация. 2004. №4. С.44-45.  40. Селезнев Е.Ф. Некоторые фармакокинетические, фармакоэкономические и фармакоэпидемиологические аспекты современной лекарственной терапии// Новые физико-математические и информационные технологии. III Межрег. сб. науч. тр. -РГМУ. Рязань, 2004. С. 79-88.

40. Селезнев Е.Ф. Некоторые фармакокинетические, фармакоэкономические и фармакоэпидемиологические аспекты современной лекарственной терапии// Новые физико-математические и информационные технологии. III Межрег. сб. науч. тр. -РГМУ. Рязань, 2004. С. 79-88. 41. Сергеев Ю.Д., Козлов С.В. Судебно-медицинская экспертиза медицинского происшествия. Москва-Белгород. "Кронстанта", 2012. 240с.

41. Сергеев Ю.Д., Козлов С.В. Судебно-медицинская экспертиза медицинского происшествия. Москва-Белгород. "Кронстанта", 2012. 240с. 42. Сулейманов С.Ш., Дьяченко В.Г., Пригорнев В.Б., Дьяченко С.В. Клиническая фармакология и фармакоэкономика как основа системы управления качеством лекарственной помощи (учебно-методическое руководство). - Хабаровск, 2000. 299 с.

42. Сулейманов С.Ш., Дьяченко В.Г., Пригорнев В.Б., Дьяченко С.В. Клиническая фармакология и фармакоэкономика как основа системы управления качеством лекарственной помощи (учебно-методическое руководство). - Хабаровск, 2000. 299 с. 43. Сулейманов С.Ш., Хаджидис А.К. Клиническая фармакология в современной медицине. Terra Medica. Всероссийский журнал для врачей всех специальностей. 2008. № 1. С. 4-12.

43. Сулейманов С.Ш., Хаджидис А.К. Клиническая фармакология в современной медицине. Terra Medica. Всероссийский журнал для врачей всех специальностей. 2008. № 1. С. 4-12. 44. Тельнова Е.А. О государственной системе контроля качества лекарственных средств // Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития. №4(10). 2011. С.104- 113.

44. Тельнова Е.А. О государственной системе контроля качества лекарственных средств // Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития. №4(10). 2011. С.104- 113. 45. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: основы доказательной медицины, М.: МедиаСфера, 1998. 350 с.

45. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: основы доказательной медицины, М.: МедиаСфера, 1998. 350 с. 46. Хапалюк А.В. Общие вопросы клинической фармакологии и доказательной медицины: пособие / А.В. Хапалюк. Мн.: Промпечать, 2007. 74 с.

46. Хапалюк А.В. Общие вопросы клинической фармакологии и доказательной медицины: пособие / А.В. Хапалюк. Мн.: Промпечать, 2007. 74 с. 47. Чазов Е.И., Беленков Ю.Н., Борисова E.O., Гогин EE. и др. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: руководство для практикующих врачей / Под общ. ред. Е.И. Чазова, Ю.Н. Беленкова. М.: Литтерра, 2004; 972.

47. Чазов Е.И., Беленков Ю.Н., Борисова E.O., Гогин EE. и др. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: руководство для практикующих врачей / Под общ. ред. Е.И. Чазова, Ю.Н. Беленкова. М.: Литтерра, 2004; 972. 48. Яковлев С.В. Рациональная антимикробная фармакотерапия: рук. для практикующих врачей / под ред. С.В. Яковлева. - М.: Литтера, 2003. 1008 с.

48. Яковлев С.В. Рациональная антимикробная фармакотерапия: рук. для практикующих врачей / под ред. С.В. Яковлева. - М.: Литтера, 2003. 1008 с. 49. Anon. Severe cystitis with tiaprofenic acid (Sur-gain). Current Proh. 1994:21:11.

49. Anon. Severe cystitis with tiaprofenic acid (Sur-gain). Current Proh. 1994:21:11. 50. Anon., "Drug use problems in Latin America", Scrip, No 1683, 15 Jan 1992, p28.

50. Anon., "Drug use problems in Latin America", Scrip, No 1683, 15 Jan 1992, p28. 51. Anon., "Pharmaceutical misuse costs Iran $100 mill pa". Scrip, No 1787, 19 Jan 1993, p13.

51. Anon., "Pharmaceutical misuse costs Iran $100 mill pa". Scrip, No 1787, 19 Jan 1993, p13. 52. Brennan TA, Leape LL, Laird NM, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice Study I. N Engl J Med. 1991;324:370-6.

52. Brennan TA, Leape LL, Laird NM, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice Study I. N Engl J Med. 1991;324:370-6.  53. Chetly A., Gilbert D. Problem Drugs. Health Action International, 1986. Copies available from: Emmastraat 9, 2595 E G, The Hague, Netherlands http://healthy-back.livejournal.com/145202.html.

53. Chetly A., Gilbert D. Problem Drugs. Health Action International, 1986. Copies available from: Emmastraat 9, 2595 E G, The Hague, Netherlands http://healthy-back.livejournal.com/145202.html.  54. de Vries, T.P.G.M. Presenting clinical pharmacology and therapeutics: evaluation of a problem based approach for choosing drug treatments Br. J. clin. Pharmac. (1993), 35

54. de Vries, T.P.G.M. Presenting clinical pharmacology and therapeutics: evaluation of a problem based approach for choosing drug treatments Br. J. clin. Pharmac. (1993), 35 55. Drummond M., Banta D. Health technology assessment in the United Kingdom. Int J Techn Assess Health Care. 2009; 25, Suppl 1: 179-181.

55. Drummond M., Banta D. Health technology assessment in the United Kingdom. Int J Techn Assess Health Care. 2009; 25, Suppl 1: 179-181. 56. Fabricant, S.J. and Hirschhorn, N., "Deranged distribution, perverse prescription, unprotected use: the irrationality of pharmaceuticals in the developing world", Health Policy and Planning, Vol 2, No 3, 1987, pp204-13; WHO, The World Drug Situation, Geneva, WHO, 1988.

56. Fabricant, S.J. and Hirschhorn, N., "Deranged distribution, perverse prescription, unprotected use: the irrationality of pharmaceuticals in the developing world", Health Policy and Planning, Vol 2, No 3, 1987, pp204-13; WHO, The World Drug Situation, Geneva, WHO, 1988. 57. Johnson J.A., Bootman J.L. Drug-related morbidity and mortality. A cost-of-illness model // J. Arch. Intern. Med., 1995, Oct. 9; 155 (18), 1949-1956.

57. Johnson J.A., Bootman J.L. Drug-related morbidity and mortality. A cost-of-illness model // J. Arch. Intern. Med., 1995, Oct. 9; 155 (18), 1949-1956. 58. Moore N.D., Lecaintre D., Noblet C. et al. Frequency and cost of serious adverse drug reactions in a department of general medicine. Br. J. Clin. Pharmacol. 1998, 45 (3), 301-308.

58. Moore N.D., Lecaintre D., Noblet C. et al. Frequency and cost of serious adverse drug reactions in a department of general medicine. Br. J. Clin. Pharmacol. 1998, 45 (3), 301-308. 59. Nakajima, H., "How essential is an essential drugs policy?", World Health, Mar-Apr 1992, p3.

59. Nakajima, H., "How essential is an essential drugs policy?", World Health, Mar-Apr 1992, p3. 60. Parish P. Medicines: a guide for everybody. London. Penguin (6th edn, revised), 1989, p 68.

60. Parish P. Medicines: a guide for everybody. London. Penguin (6th edn, revised), 1989, p 68. 61. Peely J., New Drugs, London, British Medical Journal, 1991, pp.297-8.

61. Peely J., New Drugs, London, British Medical Journal, 1991, pp.297-8. 62. Popovich L. Pharmaceutical market perspectives in Russia // International Journal of Healthcare Management. 2013. Vol. 6. No. 1. P. 63-65.

62. Popovich L. Pharmaceutical market perspectives in Russia // International Journal of Healthcare Management. 2013. Vol. 6. No. 1. P. 63-65. 63. Popovich L., Potapchik E., Shishkin S. Russian Federation: Health system review Vol. 13 (7). Copenhagen : World Health Organization, 2011.

63. Popovich L., Potapchik E., Shishkin S. Russian Federation: Health system review Vol. 13 (7). Copenhagen : World Health Organization, 2011. 64. Schwartz, H. Improving the industry's image.- Scrip, No 1620/21, 29/31 May 1991, pp.22-3.

64. Schwartz, H. Improving the industry's image.- Scrip, No 1620/21, 29/31 May 1991, pp.22-3. 65. Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, et al. Making health care safer II: an updated critical analysis of the evidence for patient safety practices. Comparative Effectiveness Review No 211prepared by the Southern California-RAND Evidence-based Practice Center under Contract No 290-2007-10062-I. Rockville, Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality, 2013.

65. Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, et al. Making health care safer II: an updated critical analysis of the evidence for patient safety practices. Comparative Effectiveness Review No 211prepared by the Southern California-RAND Evidence-based Practice Center under Contract No 290-2007-10062-I. Rockville, Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality, 2013. 66. Steers William. Downside of Drug Use in the Elderly. Plenary Session of the AUA in Anaheim, May 23, 2007.

66. Steers William. Downside of Drug Use in the Elderly. Plenary Session of the AUA in Anaheim, May 23, 2007. 67. Szarfman A., Tonning J.M., Doraiswamy P.M. Pharmacovigilance in the 21st century: new systematic tools for an old problem // Pharmacotherapy. 2004; Sep; 24: 9: 1099-104.

67. Szarfman A., Tonning J.M., Doraiswamy P.M. Pharmacovigilance in the 21st century: new systematic tools for an old problem // Pharmacotherapy. 2004; Sep; 24: 9: 1099-104. 68. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. ATC/DDD Index 2012. - http://www.whocc.no/atc_ddd_index/.

68. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. ATC/DDD Index 2012. - http://www.whocc.no/atc_ddd_index/.  69. WHO, Clinical Pharmacological Evaluation in Drug Control, EUR/ICP/DSE 173, Copenhagen, WHO, 1993.

69. WHO, Clinical Pharmacological Evaluation in Drug Control, EUR/ICP/DSE 173, Copenhagen, WHO, 1993. 70. Wulff H.R. &. Gшtzsch P.C. Rational diagnosis and treatment: evidence based clinical decision making Blackwell Science, Oxford. 3rd edition. 221 p. ISBN 063203, 1972.

70. Wulff H.R. &. Gшtzsch P.C. Rational diagnosis and treatment: evidence based clinical decision making Blackwell Science, Oxford. 3rd edition. 221 p. ISBN 063203, 1972.

|

Главное меню |

|

Заглавие |

|

Введение |

|

Обсуждение результатов |

|

Заключение |

|

Список литературы |

Текстовый Файл  |

|

Телефон: (4212) 30-53-11

«Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России»